西方设计初传中国

——晚清时期西方编译出版中的设计发端

2018-06-08撰文李江

撰文:李江

图1 马礼逊(1782-1834)

清末随着西方传教士涌入中国,西方文化随之而来,这在很大程度上是由传教士及教会机构通过书籍或印刷出版物翻译完成的,他们在清末西学东渐的过程中担当了十分重要的角色。对于传教士及其机构在华传教的作用和地位,以及其对待宗教与科学的关系的问题,目前学界的认识并不一致,正如熊月之在其著作《西学东渐与晚清社会》中所提到的:有学者在谈及西学输入时多会提及李善兰、徐寿、华蘅芳等的翻译贡献,而忽视其中传教士的力量;有将科学与宗教相分离,认为传教士打着传播科学的幌子真正目的是传播其宗教主义;还有将传教士的行为归结为故意传播一些粗劣、过时的西学,而隐匿西学中的精华部分。[1]17

学者们的认识并非不无道理,传教士来华的“初衷”当然是传播其宗教价值观念,影响中国人的信仰,同时也为其国家进行政治、军事和经济的侵略提供服务。但这其中有一点不可否认,在早期西学东渐的过程中,西方先进的科技、工业、地理、天文等知识和文化观念传入中国,传教士的作用的确无法忽视。他们是第一批将西方文明带入古老中国的人士。纵然在不同时期,各个教派之间对于传播科学和宗教的作用与态度有所差异,但对于科技文化的传播价值是确切肯定的。这些丰富而又多样的知识中或多或少地包含了与现代设计有关联的内容,如西方工业技术、科技成果、商业观念等,而西方设计的点滴也正是通过传教士在华编译和出版各类西方论著的方式和途径开始了在中国的早期传播。

一、晚清西方传教士的早期编译出版活动

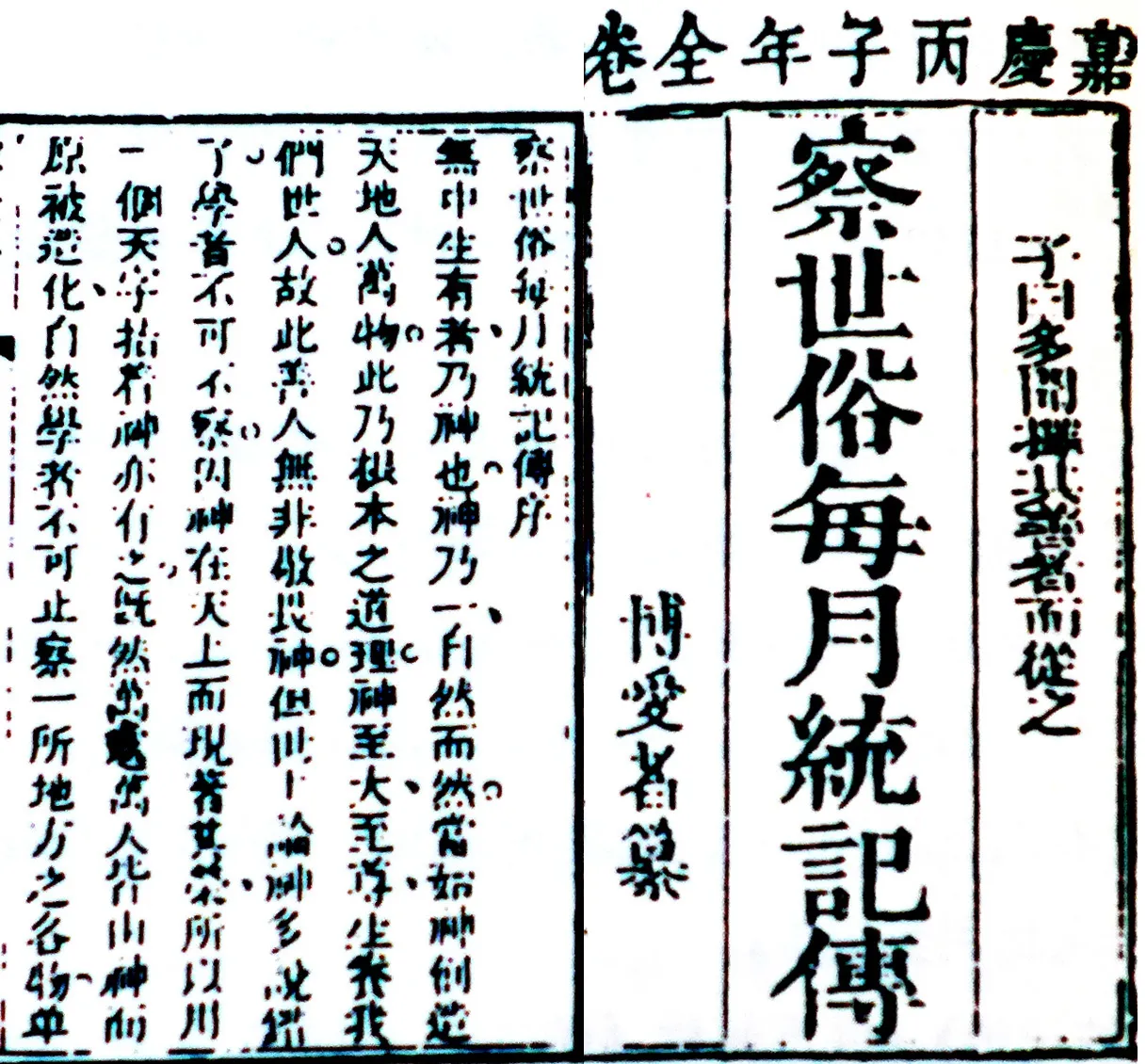

图2 第一份中文期刊《察世俗每月统记传》

1807年伦敦会传教士英国人马礼逊(Robert Morrison,1782-1834)(图 1)东来,成为第一位基督教新教来华传教士,由此开启了西方传教士在晚清编译出版的先河。根据伟烈亚力《基督教在华传教士纪念录》的记载,鸦片战争之前以马礼逊为代表的西方传教士先后在广州、马六甲、巴达维亚、新加坡、槟榔屿、曼谷和澳门出版的中文书籍和刊物约有147种,其中马六甲47种,巴达维亚30种,新加坡50种,广州11种,澳门7种,曼谷和槟榔屿各1种。[1]74这些译著中属于《圣经》、圣诗、辨道、宗教人物传记和宗教历史的宗教内容占了较大比重,共113种,占77%;其他则属于西方历史、地理、政治、经济的内容,34种,占23%,如《美理格合省国志略》《贸易通志》《察世俗每月统记传》(图2)《东西洋考每月统记传》等。当然,这时的传教士所传播的西方文化还以西方宗教和西方史地等内容为主,科学技术、工业文明成果等尚未被纳入出版翻译的主要考虑范围,出版的书籍中自然也不会有直接介绍西方设计文化的内容。但此类书籍的翻译出版对于中国人最初认识和了解西方世界起到了积极作用,成就了中国近代最早的翻译人才,为近代西方科技文化进入中国开启了序幕。[1]6

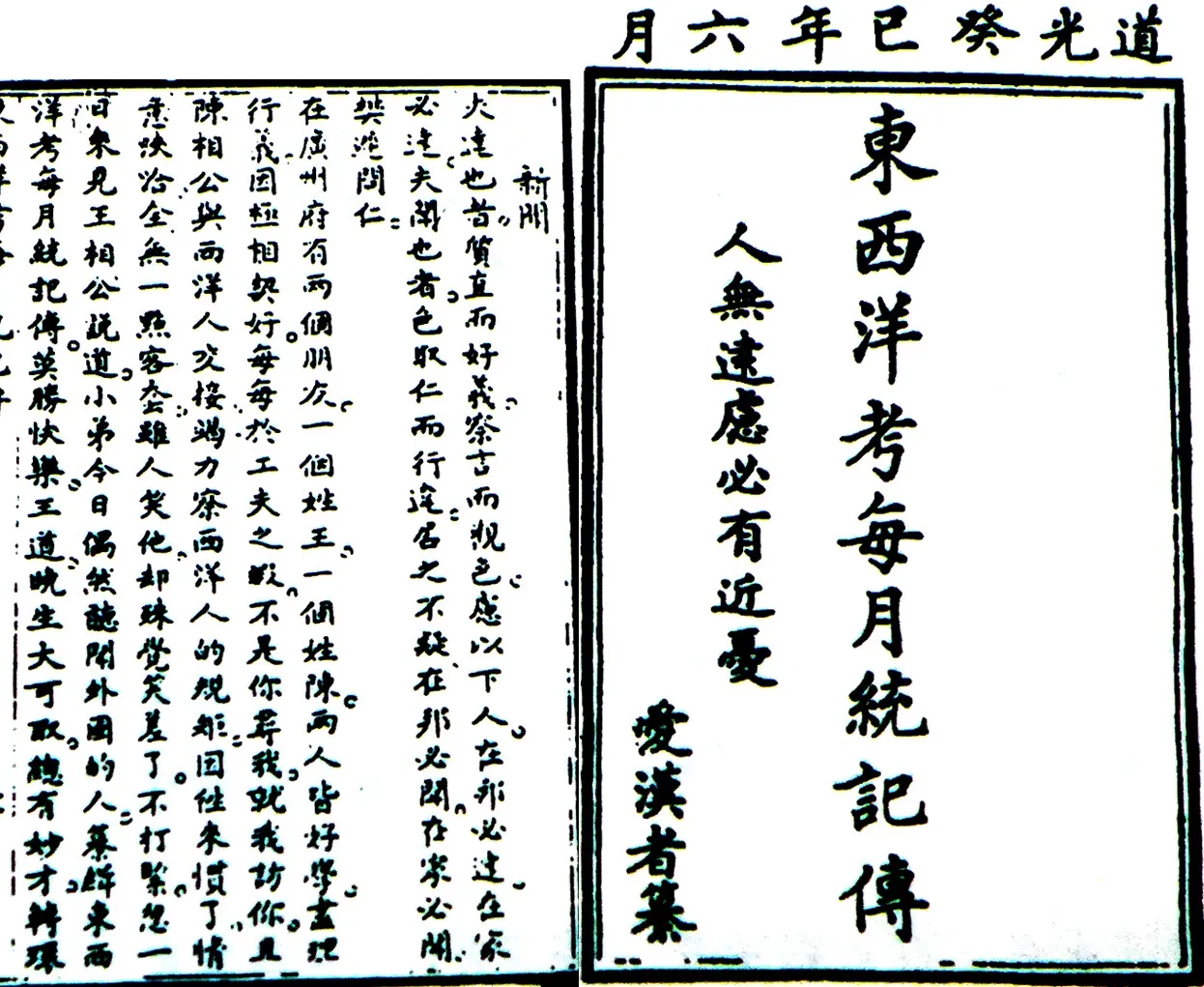

图3 第一份在中国大陆创刊的中文期刊《东西洋考每月统记传》

来华的西方传教士除了受过良好的宗教文化教育之外,还具备深厚的科学修养。随着时间的推移,他们对翻译出版也有了一定认识上的转变。在他们看来,传教活动要想取得成功,对于知识的传播必不可少。其实,早在明代利玛窦来华时就认识到:“传道必是或华人之尊敬,最善之法,莫若渐以学术收揽人心,人心即附。信仰必定随之。”他认为:“中国人天资聪敏。书籍、言语和服装以及朝廷的组织,东方人无不景仰。因此,若我们能给他们传授科学,他们不单可以变成学者,而且,因着科学,他们也容易进入我们的圣教。”[2]22-23同时,传教士们也发现,科学知识也是这个时代中国人亟需的。例如,中国自古以来将星相学视为决定各种重要事件的依据,然而,自文艺复兴以来,欧洲人早已跳出了迷信和愚昧的圈子,将这一学说发展为科学的天文学。传教士庞迪我更是指出:“他们(中国人)不知道也不学习任何科学、数学、哲学,除修辞学以外,他们没有任何真正的科学知识。他们学问的内容和他们作为‘学者’的身份根本不相符合。”[2]22-23的确,中国人自古以来“重义理,轻艺事”的传统价值观念也是造成中国技术落后的原因。因而,除了有关宗教、史地、政经类书籍之外,西方传教士开始编译出版更多的科学技术类书籍。

马礼逊是最早在马六甲开办印刷所翻译出版西方论著的西方传教士,在其之后,米怜(William Milne, 1785-1822)(图4)、麦都斯、柯大卫、吉德等伦敦会的传教士也纷纷前来。起初,传教士们在广州、澳门一带活动,但由于清政府禁教令的限制,这些出版和印刷机构后又迁至巴达维亚、新加坡等地。1823年到1842年之间在巴达维亚出版的中文书刊达30种。1833年,在广州外国侨民的倡议下,1834年11月29日,英国商人马地臣、裨治文、郭实腊(图5)、马儒翰等发起成立“中国益智会”,目的是联络英、美、德、荷等国人士,促进中国与西方的沟通,“出版能启迪中国人智力的一类书籍,并把西方的技艺和科学,传授给他们。要采取适当措施,使之不仅能在广州,而且能在全国流通”[1]75。“中国益智会”成立后建立了自己的印刷所——坚夏书院,至1842年,共出版书刊50种,作者主要为郭实腊、裨治文和崔理时①。

二、晚清西方编译出版中的设计内容

19世纪上半叶西方在华传教士关注到中国人对西方工业文明和科学知识的需求与兴趣,加快了相关内容书籍、刊物的编译出版工作。在大量介绍西方近代工业科技成果的知识中,包含了一些与西方设计相关联的信息。

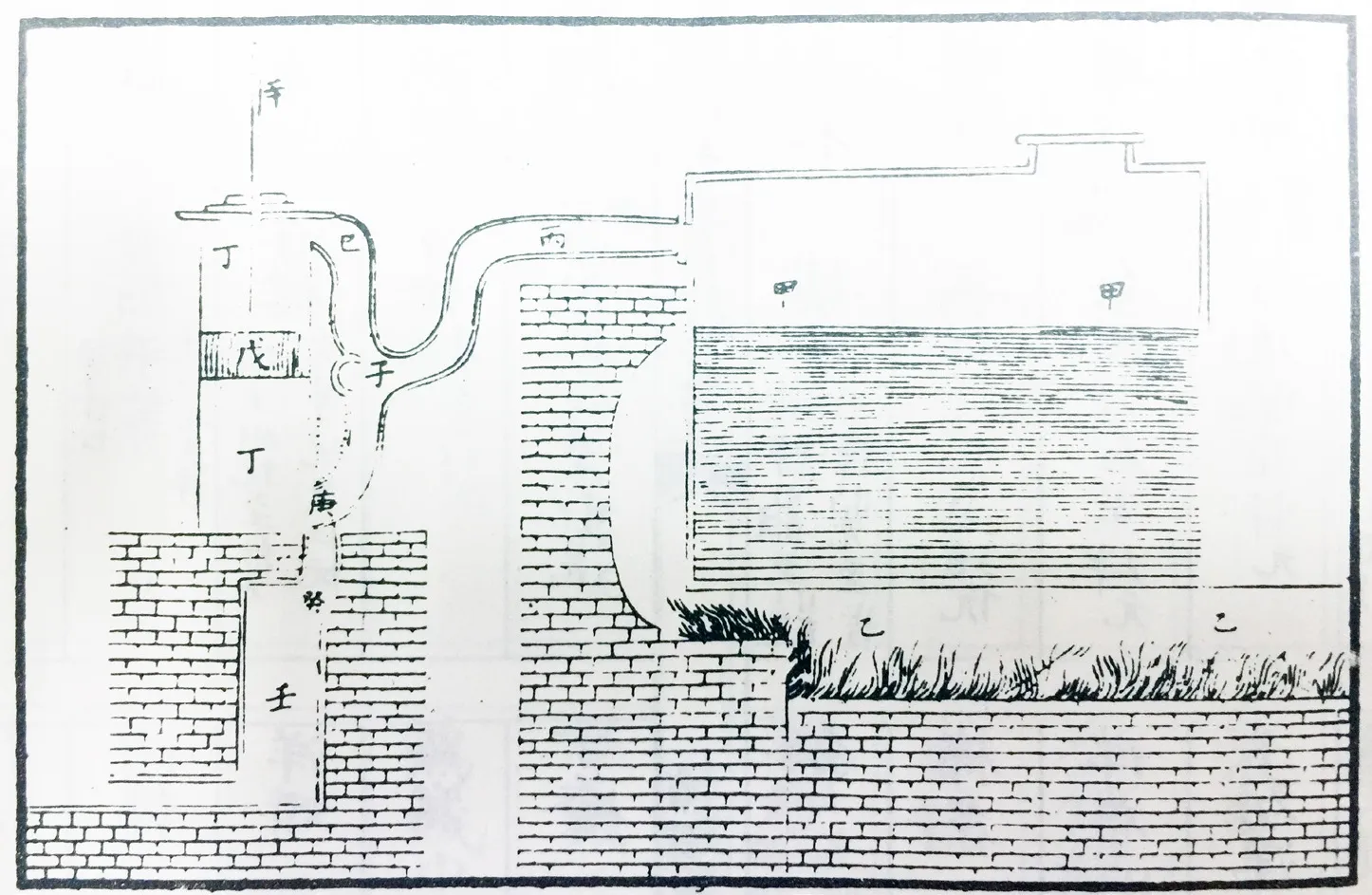

(一)《东西洋考》

这期间出版的中文报刊《东西洋考每月统记传》(简称《东西洋考》)即由郭实腊主办,出于吸引和利于中国人接受的目的,主办者署名为“爱汉者纂”,第一期封面上还题上孔子的语录:“人无远虑,必有近忧”。(图3)除了新闻、历史、宗教、哲学、议论、自然、天文、文学之外,《东西洋考》中还介绍了西方科技、工艺、地理和商业贸易等内容,例如道光甲午年(1834)五月的《东西洋考》记录了西方蒸汽机的结构和工作原理,并附以示意图,盛赞蒸汽机动力及妙用:“今在西方各国,最奇巧可羡之事乃是火蒸水气所感动机关者,其势若大风之无可当也。或用为推船推车,至大之工,不籍风水人力,行走如飞。或用之造成布匹,妙细之叶,无不能为,甚为可奇可赞美妙之机也。至其感动之理,却非难明,盖万物之内多比被热气布涨成大,虽铁条厚实之物,其性亦为如此,近火烘热,着则必涨大一些,乃水越为如此,盖水一分。”[3]126(图6)

图4 米怜(1785-1822)

该书还多次通过具体的产品——蒸汽船和“火蒸车”(火车)介绍近代西方科技的结晶——蒸汽轮机:“近来英国之东地公司,有以饮气船寄要书送至孟买,如此则二月可到,如用常船则须三四月之间方可到。”“饮气船,或曰水蒸船,即俗称火船者,是也。其用滚水之蒸气,而使机关转行,令船快走,故名也。”“火蒸车一个时间走九十里路,如鸟之飞。不用马,不恃牛,任意飞跑。”[3]186除此之外,还包括热气球、潜水衣等。该书热衷于传播西方的新兴技术发明,认为:“夫西国之人,行窍十分精工,竭力制造新法子不辍,此样技艺令人惊奇特异,因此手段绝妙非常”,故对西方新“技艺”“莫不必描画之。”[3]191上述文字较早地向中国介绍了由西方工业科技成果所转化而来的工业设计产品。

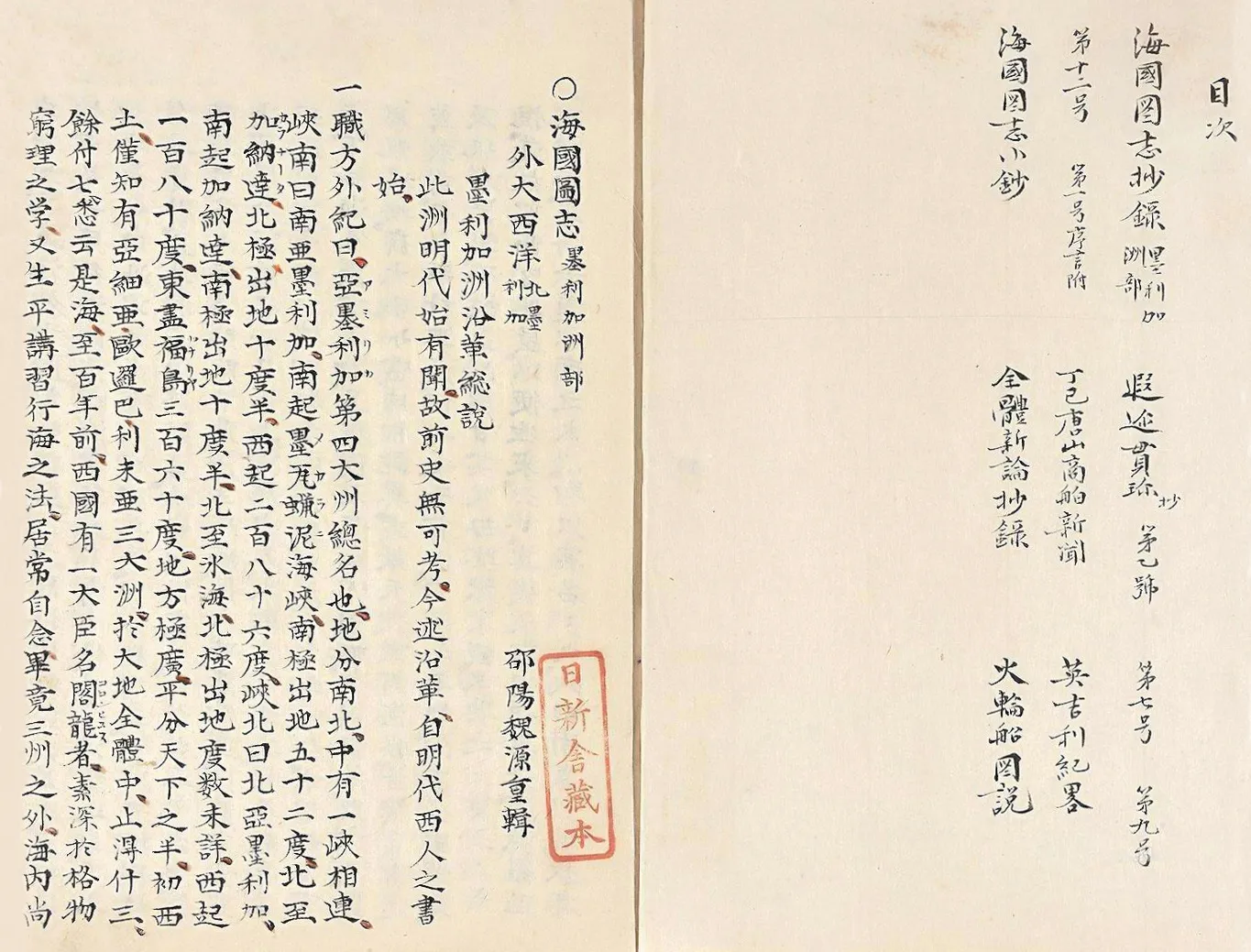

《东西洋考》是鸦片战争前在南洋华侨和广州、澳门影响很大的一份杂志,印数很快最初的从六百份增加到九百份。正如郭实腊在创办这份杂志时所说的那样:“创办这份杂志的目的是要让中国人了解我们的艺术、科学和原则,让他们知道,我们确实不是野蛮人。”[1]831834年《东西洋考》被带到北京、南京和其他中国城市,对于鸦片战争后中国知识分子了解西方科技、文化乃至间接的与现代设计有关联的知识具有启迪作用。魏源在撰写《海国图志》时就曾引述该杂志达28处之多。(图7)

(二)《大英国统志》

郭实腊还编撰出版了《大英国统志》(1834年)一书②。该书分为五卷,内容十分丰富,包括卷一,大英国家;卷二,文武民人;卷三,民之规矩风俗经营;卷四,城邑乡殿庙房屋;卷五,大英藩属国。该书主要是对英国的自然、历史、文化、宗教、政治、贸易、物产、风俗等方面进行介绍,其中涉及到英国人所使用的物品、服饰样式、贸易产品等,如书中介绍英国现代工业所生产的军事装备:“其所用兵器,为火炮、鸟枪、刀剑、枪楮。”介绍英国人的服装样式及材料:“……戴青毡卷笠,短衣袖紧袜,而皮履凡制作,皆坚致巧思,精于此驳。所出是多罗呢,羽毛缎,哔叽,玻璃铁器。”书中介绍的1834年英国进出口贸易中的产品,其中部分间接展示了当时英国的工业产品,如“大呢、哔叽、羽纱、花布、棉纱、铁、铅、钢……时辰表、自鸣钟、玻璃……磁器、瓦器等。”该书还介绍了英国人的住房建筑构造设计形式和装饰:“英人建置房时,很注意下水道建设,乘便排诸物,十分雅致。爵位高的人家,各建屋如宫,堂屋三十四重,画栋雕梁,庑柱花蕊,室内饰以五采,山川秀丽,各样佳景,旁绘五采杂花,其窗皆玻璃。有红帏帐,其堂袤广,内有大玻璃镜、花毡、靠背板凳、睡几、椅子,皆雕刻有花。每房有火炉,陶琉璃器具,质用澄泥磁器,色有青黄、翡翠、紫绿。英人不居茅舍,而悦纹丽寓宫也。但其贫穷人,有其所乏,及其富贵人施济,设法扶承。窭穷者,但食口之粮不足,就催之移国外。”该书虚拟了两位中国人往英国游历,用二人对话的方式将上述有关英国的内容向读者娓娓道来,同时还将中国古圣先贤的名句故事作为引证,因而容易为当时的中国人所接受。

图5郭实腊(1803-1851)

图6 《东西洋考》中介绍的西方蒸汽机示意图

(三)《贸易通志》

郭实腊编撰的另一本著作《贸易通志》(1840年,出版于新加坡)当中除了介绍各国贸易状况之外,也再一次特别提到了令中国人感兴趣的现代工业文明的产物——蒸汽机。文中记载:夹板船顺风逆风皆能驶驾,而无风则不能引。爰有智士,深思天地间空中运动流转之物,惟风水火三者,今风力、水力皆无可恃,惟有火力可借。火药之力,能裂金石,震虚空,愈闷之则力愈大,岂不可以火轮代风轮、水轮乎!于是,以火蒸水,包之以长铁管,插柄上下,张缩其机,借炎热郁蒸之气,第相鼓激,施之以轮,不使自转,遂造火轮舟,舟中置釜,以火沸水,蒸入长铁管,击轮速转,一点钟时,可行三十余里。翻涛喷雪,溯流破浪,其速如飞。不论风之顺逆,风之有无,潮之涨落,溜之上下,借阴阳之鞲鞴,施造化之辘轳,巧矣极矣。弥利坚与欧罗巴隔海数月程,印度与欧罗巴绕地数万里,而火轮遄驶,不过四五旬。大则军旅,小则贸易,往返传命,有如咫尺。不疾而速 ,不行而至,非天下之至神,其孰能与于斯!这些文字对于当时尚对西方现代工业文明一无所知的中国人特别是中国知识分子而言,无疑是非常具有吸引力和冲击力的。

结语

西方传教士及其机构在中国开展编译和出版,开启了西方工业文明和设计在中国的早期传播。虽然西方传教士们最初来华的主要目的在于传播其宗教思想,但很显然,西方宗教并不容易被中国这样一个传统思想根深蒂固的国家所轻易接受。于是,在看到中国自然科学技术落后的实际状况下,西方人在传教的同时更注重向中国传播近代西方科学技术,以此作为一种为宗教思想传播开路的方式和手段。

图7 魏源《海国图志》内页

西方设计的发展在某种程度上依赖于其科学技术的进步。随着越来越多西方科技文化知识的传入,西方人又尝试通过印刷技术进一步扩大对中国的文化传播。石印、铅印等技术相继进入中国,扩大了传入中国的书籍的种类和内容。这样一来,更多的西方设计的内容也随之进入中国,这不但带来了中国印刷设计的变革,也推动了包括印刷出版在内的设计机构和组织的兴起,更重要的是,西方文化和设计的传播也间接上形成了社会对西方设计乃至现代生活的认知。这对于中国现代设计的发展具有十分重要的促进作用。毕竟,作为为大众生活服务的现代设计活动,被民众与社会广泛认知和接受才是其发展的重要基础。从这个意义上说,早期的编译出版起到了传播先声的作用,更多明确的设计内容的广泛进入则在后续时日中得以推进。

注释

①崔理时(Ira Tracy),美国传教士,早年在教会学校读书,1832年被美部会委任为牧师,1833年6月来华,10月抵达广州,随即赴新加坡主持出版事业,1841年因病退休,著有中文著作2种。②该书并未标明出版地点,从当时郭实腊活动和传教士出版机构分布情况,推测为新加坡。

[1]熊月之.西学东渐与晚清社会[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[2]谢清.中国近代科技传播史[M].北京:科学出版社,2011.

[3]爱汉者等编.东西洋每月统记传[M].北京:中华书局,1997.