GE 3.0T MR扩散张量成像在急慢性颈髓损伤中的应用研究△

2018-06-07万志方孟志华潘高升陈振松卢贤忠罗煜岐黄钟情

万志方 孟志华 潘高升 陈振松 卢贤忠 罗煜岐 黄钟情

(粤北人民医院影像诊断科 韶关 512026)

急慢性颈髓损伤(Spinal cord injury,SCI)在临床中较为常见,急性颈髓损伤多见于颈部外伤,慢性损伤多由颈髓慢性压迫所致,常见于脊髓型颈椎病(Cervical Spondylotic Myelopathy,CSM)。MR T2WI序列能较好显示颈髓信号及形态改变,是诊断急慢性颈髓损伤的首选重要检查方法。但发现颈髓内高信号影时已多属于晚期不可逆性损伤,常规MR对早期颈髓损伤的程度不易准确判断,对颈髓的功能状况及细微结构变化也不能做出定量评估。目前国内外已有部分学者将扩散张量成像(Diffusion tensor imaging,DTI)技术应用于颈髓的研究[1~4],但尚未形成共识。本研究使用目前比较先进的美国GE公司3.0T静音系列MR,采用其独有的Focus(聚焦)颈髓DTI成像技术,探讨其早期诊断急、慢性颈髓损伤的可能性及临床应用价值。

1 材料与方法

1.1 一般资料

选择2016年2月~2018年3月间来我院行颈椎MR检查者,包括10例健康志愿者、60例怀疑颈椎病患者、15例颈部外伤患者。男性40例,女性45例,年龄15~92岁,平均年龄54岁。由两名高年资主任医师依据常规MR表现将所有检查者分为4组:A组:颈髓无受压、未见异常信号,包括10例健康志愿者和24例颈椎检查阴性者,作为正常对照组;将36例颈椎间盘突出者按突出程度和有无T2WI高信号分为两组:B组:颈髓轻度-中度受压、未见异常信号,共24例;C组:颈髓明显受压、T2WI见斑点、条片高信号影,共12例;15例颈部外伤者归入D组。

1.2 仪器与方法

使用美国GE公司3.0T Discovery MR750w静音MR扫描仪,其梯度场强最大为80mT/m,最大梯度切换率为200mT/m/s,使用8通道相控阵头颈部联合线圈。首先使用FSE序列完成矢状位T1WI、T2WI及轴位T2WI扫描,矢状位扫描范围包括延髓至胸1椎体下缘,轴位包括C3-7椎间盘节段,具体扫描参数如下:(1)矢状位T2WI:FOV 22×22mm,TR 2500ms,TE 120ms,层厚3mm,层间距0.5mm,共11层;(2)矢状位T1WI:FOV 24×24mm,TR 400ms,TE 12ms,层厚4mm,层间距0mm,共9层;(3)轴位T2WI:FOV 20×20mm,TR 2500ms,TE 120ms,层厚3mm,层间距0mm,共12层。DTI扫描与常规T2WI定位相同,采用单次激发自旋回波平面回波成像(EPI)技术,扫描范围为颈2上缘至胸1下缘,在颈4前缘及后缘处分别放置一预饱和带,扩散系数b值取500s/mm2,扩散敏感梯度方向为15,FOV 20×20mm,TR 2500ms,TE 62ms,层厚4mm,层间距0mm,每次扫描获得16幅图像,一幅b=0的基线图像,15幅b=500s/mm2时不同梯度方向的图像,每位检查者共获得153幅图像。

1.3 数据后处理

将扫描所得颈髓DTI图像传输至GE ADW 4.6后处理工作站,使用Functool软件包中的Diffusion Tensor进行分析。首先采用correct程序对DTI原始数据进行校正,以减少图像变形,调整图像阈值,之后指导获得矢状位每个采集层面b=500、FA及ADC图。以T2WI矢状位做为参考定位像,选择颈3~7椎间盘对应的脊髓层面进行分析,结合FA图及ADC图,在b=500图像上设置感兴趣区(ROI),将ROI分别放置于左、右侧皮质脊髓侧束走形区域和脊髓后索近中央区,测量表观弥散系数(Apparent diffusion coefficient,ADC)值、各向异性分数(Fractional anisotropy,FA)值。测量中ROI大小为8mm2,采用重复测量方法,每个ROI测量3次取平均值,由两名研究生分别测量后计算平均值。

1.4 数据分析

2 结果

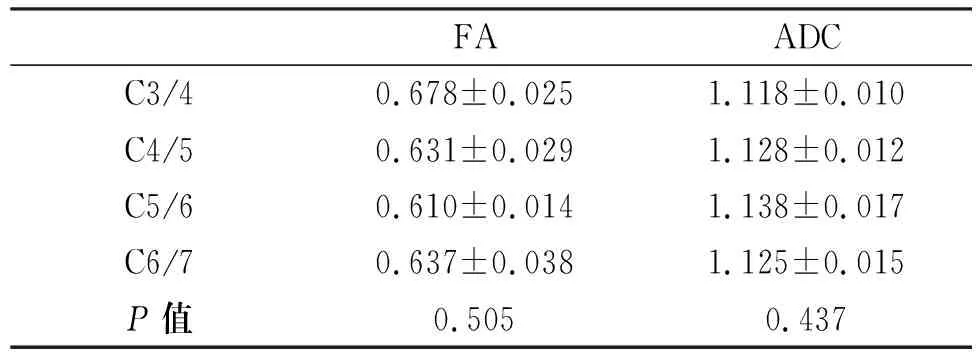

2.1 正常对照组

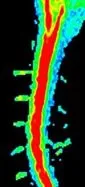

A组常规图像显示颈髓未见异常。颈髓在ADC图上显示为浅蓝色,脑脊液为红黄色;FA图颈髓呈深红色,脑脊液为浅蓝色(图1~3)。C3-7椎间盘各层面颈髓平均ADC值、FA值见表1,组内比较差异无统计学意义(P>0.05)。颈5/6节段ADC值最高,FA值最低。正常成人颈髓平均FA值为(0.639±0.026),ADC值为(1.127±0.017)×10-3mm2/s。

表1 正常组各层面FA值、ADC值及分析

FAADCC3/40.678±0.0251.118±0.010C4/50.631±0.0291.128±0.012C5/60.610±0.0141.138±0.017C6/70.637±0.0381.125±0.015P值0.5050.437

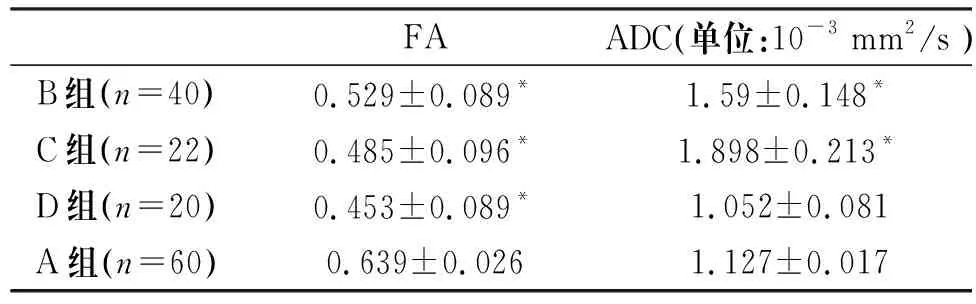

2.2 颈椎病组

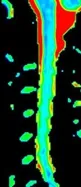

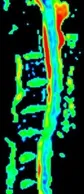

B、C组共有62节段椎间盘不同程度向后方或偏一侧突出,硬膜囊及颈髓不同程度受压,B组24例(40节段)颈髓轻度-中度受压、未见异常信号(图4~6);C组12例(22节段)颈髓明显受压、T2WI见斑点、条片样信号增高影(图7~9)。在ADC图像上:B组和C组颈髓分别显示为浅蓝色、蓝色为主信号,红色脑脊液信号不同程度变窄、消失。在FA图像上:B组和C组颈髓分别呈均匀红色或局部见浅黄色信号,脑脊液蓝色信号不同程度变窄、消失。

C组平均ADC值明显高于B组,均较A组明显升高;C组平均FA值明显低于B组,均较A组降低;A、B、C 3组FA值逐渐下降,ADC值逐渐升高,组间对比有统计学意义,见表2。

表2 各组平均值及组间对比分析

FAADC(单位:10-3 mm2/s )B组(n=40)0.529±0.089*1.59±0.148*C组(n=22)0.485±0.096*1.898±0.213*D组(n=20)0.453±0.089*1.052±0.081A组(n=60)0.639±0.0261.127±0.017

注:*代表B、C、D组与A组之间有显著性差异,P<0.05。

2.3 外伤组

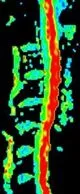

D组7例颈髓未见异常信号,8例(20节段)T2WI显示颈髓局部增粗,见斑片、条片信号增高影(图10~12)。ADC图显示颈髓蓝色信号内见淡绿色信号,脑脊液黄红色信号变浅、消失。FA图显示红色颈髓信号范围缩小、分布不均,其内可见黄绿信号,脑脊液信号缩小、消失。D组平均ADC值较A组略减低,差异无统计学意义;平均FA值较A组明显减低,差异有统计学意义。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图1~3 显示A组椎间盘无突出、颈髓信号正常。ADC图颈髓呈浅蓝色,脑脊液为红黄色;FA图颈髓呈深红色,脑脊液为浅蓝色。

图4~6 T2WI显示颈4/5、5/6椎间盘突出、颈髓略受压但无异常信号。ADC图颈髓呈浅蓝色,红色脑脊液信号略变窄。FA图颈髓呈均匀红色,脑脊液蓝色信号略变窄。

图7~9 T2WI显示颈5/6椎间盘明显突出、颈髓受压并见斑片高信号。ADC图颈髓呈蓝色为主信号,红色脑脊液信号消失;FA图颈髓呈均匀红色、局部见浅黄色信号,脑脊液蓝色信号消失。

图10~12 T2WI显示颈6~7节段颈髓增粗,见条片高信号影。ADC图颈髓蓝色信号内见淡绿色信号(损伤中心),脑脊液黄红色信号消失。FA图显示红色颈髓信号分布不均,其内可见黄绿信号,测得损伤中心FA值约0.438,ADC值约0.735。

3 讨论

3.1 急慢性颈髓损伤机制与病理变化

慢性颈髓损伤的发病机制尚不明确,其病理生理改变可能是:由于颈髓受到间歇或持续性压迫导致局部血供不足,脊髓灰白质神经细胞发生缺血/缺氧导致细胞膜通透性増加,引起非特异性炎性/水肿、白质脱髓鞘、神经细胞坏死、软化及胶质增生等一系列过程[5]。急性颈髓损伤的主要病理改变是颈髓中央管附近及灰质内出血、水肿,继而累及整个受伤处颈髓[6],灰质持续缺血从而导致微循环衰竭继而发生坏死液化。在颈髓发生不可逆性损伤改变前及时有效治疗可明显提高患者生存质量,因此早期诊断尤为关键。

DTI是目前可以在活体状态下无创显示和定量分析中枢神经白质纤维束微观结构改变的一项新的MR成像技术,已广泛应用于颅脑疾病的研究中,对于DTI成像原理及各参数的表达含义本文不做进一步赘述。目前国内外也有部分学者将DTI技术应用于颈髓损伤的研究[6~7],由于各研究所使用的机器性能、扫描参数、b值选择及后处理技术各不相同,研究结果有一定差异,目前尚未获得统一的规范化扫描及诊断标准,使得颈髓DTI成像技术未能在临床诊断工作中广泛开展。本研究运用目前较为先进的美国GE公司3.0T静音磁共振,其磁场均匀性较高且稳定,采用其独有的经过改良的Focus DTI技术,提高了图像的信噪比,减少了各种干扰伪影,图像质量和数据可靠性得到保证。

3.2 DTI在脊髓慢性损伤的应用价值

DTI成像中的各参数值如FA值、ADC值等可以定量分析颈髓内水分值的运动情况,反映其微观病理改变。通过这些参数值的变化来评估受压部位颈髓早期的微结构变化[8]。大多数学者[2~4,8]研究发现受压处颈髓FA值不同程度减低,ADC值不同程度升高,证明DTI较常规MR对慢性颈髓损伤早期诊断更加敏感。

本组研究中正常成人颈髓平均FA值为(0.639±0.026),ADC值为(1.127±0.017)×10-3mm2/s,介于大部分学者[7~9]研究结果之间。本组研究中B组受压部位颈髓未见异常信号改变,而FA值较正常组降低,ADC值增高,说明通过ADC值和FA值变化,颈髓DTI能更早提示颈髓早期损伤、反映微循环改变,敏感性更高。B、C组FA值逐渐下降,ADC值逐渐升高,提示随着颈髓损伤程度逐渐加重,FA值会逐渐降低,ADC值会相应升高,表明DTI各参数值可以准确反映颈髓慢性损伤的程度。

3.3 DTI在颈髓急性损伤中的应用

国内外部分学者研究表明颈髓DTI技术对急性颈髓损伤有重要价值,但对各参数值变化规律还存在分歧,主要争议集中在急性颈髓损伤后ADC值的变化规律,部分学者[10~11]认为颈髓发生急性损伤后ADC值会有所降低,也有学者[7,12]认为急性损伤后ADC值会升高。研究一致认为颈髓急性损伤后FA值会降低。

本组研究中D组较对照组FA值明显减低,且平均FA值低于C组,差异有统计学意义;ADC值较正常组略减低,差异无统计学意义。颈髓受到急性外伤后其细微结构发生改变(包括轴突损伤、细胞水肿、脱髓鞘等一系列变化),水分子扩散受到限制,引起FA值下降,且FA值降低的程度高于慢性损伤组,说明急性颈髓损伤导致的颈髓微观结构改变较慢性损伤更重、纤维束破坏更明显,笔者认为外伤早期的FA值变化更敏感可靠,可以提示颈髓早期损伤后细微结构变化并预测损伤严重程度。ADC值增高或减低,可能与损伤程度和接受检查时间有关(本组外伤者均在伤后48h内接受检查)。外伤早期神经细胞/纤维和周围组织均出现水肿,部分合并出血,多种因素影响导致水分子扩散情况发生复杂变化,其病理生理改变应该是动态变化的,因此ADC值也会发生相应改变,颈髓和颅脑同属中枢神经系统,颈髓急性损伤后ADC值变化规律可能与脑部病变ADC值演变规律有相似点,但还需要进一步研究证实。由于本组病例数相对较少,没有按损伤程度和时间具体分组,后续会增加病例数做下一步研究。

4 小结

通过DTI各参数值的变化,笔者认为FA值对颈髓急、慢性损伤均有很好的提示作用,尤其对损伤程度的判断更为准确,而ADC值对颈髓慢性压迫损伤更加敏感,对急性损伤判断尚缺乏依据。受颈髓DTI技术的局限性以及多种伪影的影响,使其在临床应用中受到一定的限制。不同机器的性能、扫描协议和后处理技术的广泛差异使得多中心、大数据交叉分析无法开展。相信随着MR设备和后处理技术进一步发展,扫描同质化、后处理测量软件标准化、多中心大数据综合分析,颈髓DTI技术会有更为广阔的前景。

1 Kara B,Celik A,Karadereler S,et al.The Role of DTI in Early Detection of Cervical Spondylotic Myelopathy:A Preliminary Study With 3-T MRI.Neuroradiology,2011,53(8):609~616.

2 孟祥水,崔谊,柴相君,等.3.0T MR扩散张量成像在颈椎病诊断中的应用.中华放射学杂志,2007,41(12):1314~1319.

3 袁逍,高思佳,刘秀香,等.脊髓型颈椎病患3.0T MR扩散张量成像测量参数值与临床表现的相关性研究.中华放射学杂志,2012,46(3):225~229.

4 曲海源,范国光,李洪梅.磁共振弥散张量成像在脊髓压迫症中的初步应用.中国医科大学学报,2012,41(2):569~574.

5 赖丙林,吕国士,候莉莉,等.扩散张量成像对创伤性颈髓损的早期诊断及预后演变研究.临床放射学杂志,2017,36(3):328~332.

6 叶彩林,余永强,钱银锋.急性颈部外伤的MR扩散张量成像.临床放射学杂志,2017,36(10):1405~1411.

7 张超,穆学涛,马巧稚,等.扩散张量成像早期诊断慢性压迫性颈髓损伤.临床放射学杂志,2015,34(10):1194~1198.

8 刘彩霞,袁明智,杨林,等.3.0T 磁共振扩散张量成像在脊髓型颈椎病的应用研究.临床放射学杂志,2014,33:564~569.

9 曹新山,姜兴岳,张林,等.磁共振扩散张量成像在正常颈髓中的应用研究.放射学实践,2010,25(9):1049~1052.

10 Cheran S,Shanmuganathan K,Zhuo J,et al.Correlation of MR Diffusion Tensor Imaging Parameters with ASIA Motor Scores in Hemorrhagic and Nonhemorrhagic Acute Spinal Cord Injury.Journal of Neurotrauma,2011,28(9):1881~1892.

11 苏佳佳,吴光耀,刘玉林,等.基于3.0T磁共振扩散张量成像对急性颈髓外伤的评估.临床放射学杂志,2014,33:19~23.

12 刘艳辉,高阳,牛广明.急性颈髓外伤的DTI临床应用.放射学实践,2015,30(8):826~830.

收稿日期:2017-07-17

作者简介:陈耿春(1975-),男,广东普宁人,主治医师。研究方向:CTA、中西医结合影像。