消能减震框架结构减震控制*

2018-06-06鲍文博于玄烨

鲍文博, 于玄烨

(沈阳工业大学 建筑与土木工程学院, 沈阳 110870)

我国地质构造复杂,受到三大地震板块的相互作用,地震灾害频发[1].传统抗震结构采用硬碰硬的抗震体系,既被动又浪费[2].消能减震技术的出现,使结构得以积极主动地耗散地震输入能量,显著减少结构的地震反应.消能减震体系适用广泛,便于维护,从而引起国内外学者的关注.而采用该方法忽略了地震作用持时对结构破坏造成的影响,不能很好地模拟地震作用下房屋结构力与位移的真实情况[3].由于地震动具有随机性[4],从能量角度研究能较好地反映地震动强度及频谱特性,特别是强震持时对结构破坏的综合影响.基于能量平衡原理把地震作用看做结构中能量输入与耗散,输入能就是地震总的输入能量,耗能主要有滞回和阻尼耗能两类,其中,滞回耗能是通过构件自身的破坏来耗散掉地震能量[5].

目前,减震控制研究大多针对阻尼器进行简单的隔层布置以及基于层间位移等的布置研究,而对以滞回耗能为控制函数进行的模拟较少,因此,以这些方法在结构得到的阻尼器布置方法并非最优[6].基于能量的抗震设计方法融合了力和位移这两个最重要的结构设计参数,并考虑了结构累积滞回耗能和阻尼耗能,避免了基于承载力反应谱法不能考虑弹塑性位移和基于位移方法不能考虑结构累积损伤的不足[7],能够更全面地反映地震作用对结构的影响和结构的抗震能力.

本文以钢筋混凝土框架结构为研究对象,使用抗震设计非线性软件PERFORM-3D[8]进行耗能减震结构的震动控制研究.以基于能量原理设计方法中滞回耗能的分配作为控制目标,与以传统抗震设计中的层间位移最大值为控制目标和按经验的顺序添加法进行对比分析,确定不同减震控制方法的规律和特性.

1 结构分析模型

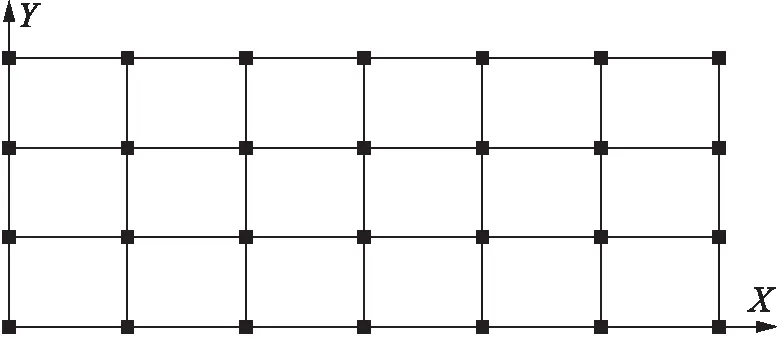

基于我国现行设计规范,运用ETABS软件设计了一个12层框架结构,1~5层柱子的截面尺寸为800 mm×800 mm;6~8层柱子的截面尺寸为700 mm×700 mm;9~12层柱子的截面尺寸为600 mm×600 mm;梁的截面尺寸为250 mm× 700 mm,梁、柱的混凝土强度等级均为C30,主筋均为HRB335.建筑结构底层4.2 m,其他层3.6 m;Y向轴线间距均为5.4 m,X向轴线间距均为7.2 m.地震设计分组为第二组,场地类别为Ⅱ类.底层柱和地面固结,即不考虑结构与地基土体之间的相互作用.钢筋混凝土框架结构平面图如图1所示,该结构在布置消能部件前为单纯的延性抗震结构(以下称为原结构),本文仅考察横向(Y方向)的地震作用及其减震控制.

图1 框架结构平面图Fig.1 Plane diagram of frame structure

2 耗能减震控制模型

粘滞阻尼器构筑耗能减震框架结构,阻尼器采用对角支撑方式进行布置,并对阻尼器布置方案和减震效果进行弹塑性分析.

2.1 阻尼器类型

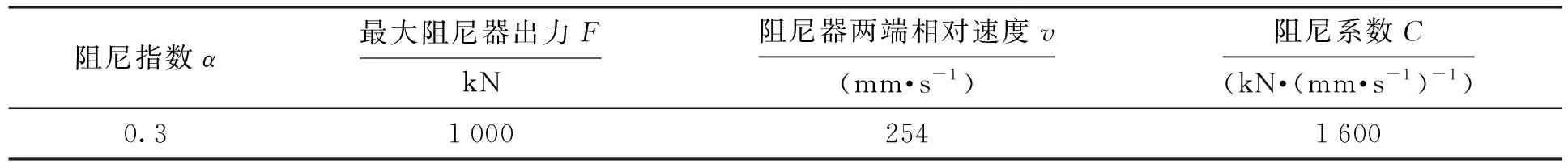

常用的阻尼器有速度和位移相关型两大类,速度相关型阻尼器主要包括粘滞液体阻尼器和粘弹性阻尼器等,位移相关型阻尼器主要有金属阻尼器和摩擦型阻尼器.粘滞阻尼器受频率和温度变化的影响很小,阻尼特性稳定,较小位移下也能发挥作用;对于线性阻尼器,力学模型简单且在工程上应用较为成熟.因此,本文选用粘滞阻尼器,其参数如表1所示.

表1 粘滞液体阻尼器参数Tab.1 Parameters of viscous fluid damper

2.2 阻尼器布置方案

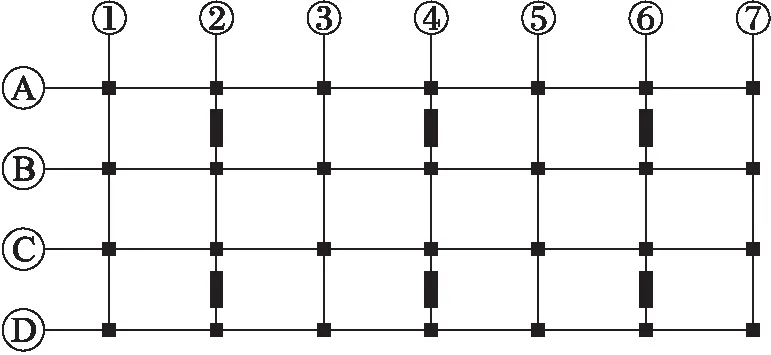

我国“新抗规”建议“消能部件宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系”.因此,消能部件的布置应遵循一定原则,一般情况下并不是阻尼器布置得越多越好,对于不同跨数和不同层数的结构,阻尼器的布置应该是不同的.遵循上述原则,本文研究在添加阻尼器前,先进行原结构的地震反应分析,然后根据一定的控制目标进行阻尼器添加布置,每一次添加均布置在结构2、4、6三个轴线两侧的边跨位置,共计6个阻尼器(见图2),以保证平面布置规则、对称,尽量缩小质量中心和刚度中心的差异.每个控制目标均进行相同次数的阻尼器添加.

2.3 控制方案

原结构为12层框架结构,通过布置阻尼器构 成耗能减震结构.该耗能减震结构的震动控制目标通过不同的阻尼器设置方案来实现.本文研究采用顺序添加法、层间位移控制法和滞回耗能控制法三种阻尼器布置方案,实现该耗能减震结构的震动控制.

图2 阻尼器布置平面图Fig.2 Plane diagram of damper layout

2.3.1 顺序添加法

通过原结构分析确定相对薄弱层(该结构为第3层),第一次减震控制是按照上述方案(见图2)在该层布置一组阻尼器,然后逐层向上布置阻尼器,每一次控制均布置一层阻尼器,直至达到要求为止.

2.3.2 层间位移控制法

依据现行抗震设计理论,以最大层间位移作为控制目标,首先对原结构进行动力反应分析,确定层间位移最大层,把阻尼器布置在该层;然后在此基础上再进行该结构的有限元分析,找出该结构的层间位移最大层,再在该层布置阻尼器,如此循环添加,直至满足要求为止.

2.3.3 滞回耗能控制法

基于能量抗震设计理论,以分配到各层的地震滞回耗能为控制目标,首先对原结构进行地震能量响应的弹塑性分析,确定最大滞回耗能层,并在该层布置阻尼器;然后在此基础上再次进行地震能量响应弹塑性分析,确定此时的最大滞回耗能所在层,再在该层布置阻尼器,以此类推布置阻尼器,直至满足要求为止.

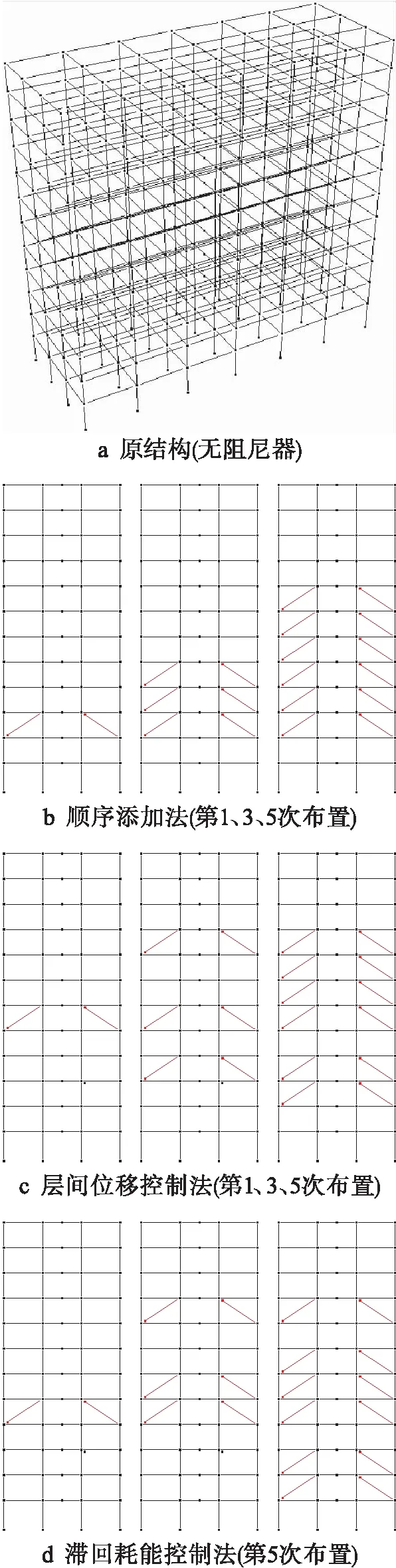

分别按照上述耗能减震控制方法对结构进行弹塑性分析和阻尼器布置,本文研究共进行了6次循环控制,1、3、5次的添加情况如图3所示,此时三种控制方法均已将结构的滞回能降低到很低的水平.

3 结果及分析

3.1 阻尼器分布

分析表明,三种控制方案的总体减震目标是一致的,按照三种控制策略确定的逐次阻尼器布置主要集中在3~9层,这也是结构层间位移或滞 回耗能较大的楼层.但三种控制方法本质上仍有很大区别,顺序添加法简单,可以凭经验确定阻尼器的首次添加层,然后再逐层添加,但效果显然不如后两种方法,而且带有很大的盲目性,对于更复杂结构减震效果难以控制.

图3 阻尼器布置立体图Fig.3 Stereogram diagram of damper layout

不同于顺序添加法,后两种控制方法则每次均根据控制目标的变化进行阻尼器布置,减震控制科学,效率较高,尤其以层间滞回耗能为控制目标的阻尼器布置方案更接近于预期控制目标,层间位移控制法阻尼器集中在结构中上和中下两个部分;而滞回耗能控制法添加的阻尼器在结构中分布成上、中、下三个区域.随着结构复杂程度的增加,优势会更为明显.

3.2 地震能量的分布

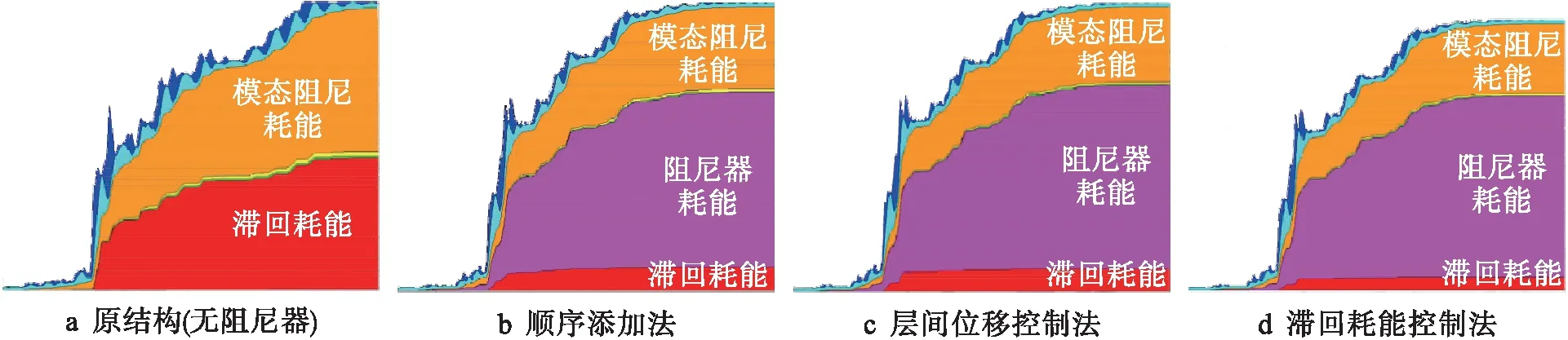

原结构和按照三种减震控制方案布置阻尼器后的耗能减震结构的总能量分配如图4所示.添加阻尼器后结构的滞回耗能明显减少,表明阻尼器的添加对结构的消能减震作用非常明显.

图4 地震总能量分配Fig.4 Total seismic energy distribution

由图4可知,不同减震控制方案得到的地震总能量分配图有所不同,其中滞回耗能控制法的效果最好.

3.3 总滞回耗能

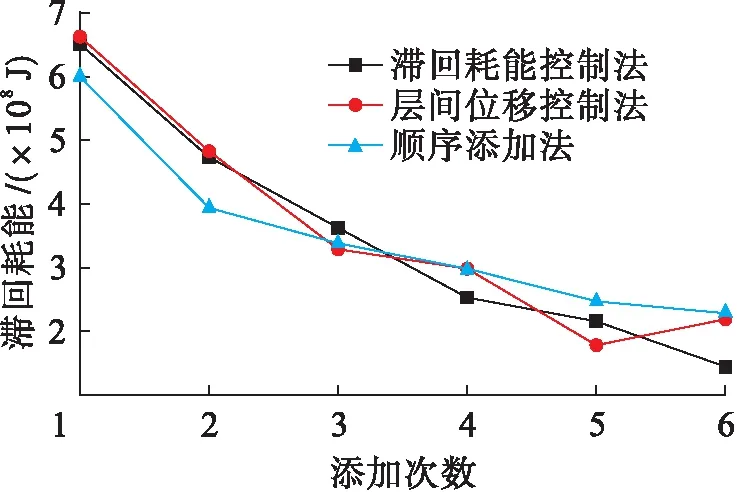

滞回耗能是评价建筑结构在地震作用下是否发生破坏的能量指标,因此,可以依据耗能减震结构剩余滞回耗能的多少来评价减震控制的效果.图5为上述三种控制方法对应的结构总滞回耗能.

图5 总滞回耗能对比Fig.5 Comparison in total hysteretic energy

由图5可知,三种控制方法均随着阻尼器的增加结构总滞回耗能显著减少,表明了阻尼器布置方案对结构减震作用的有效性.同时,通过对比可见,三种控制方法的效果不尽相同,其中,以滞回耗能控制法得到的曲线下降趋势最显著,表明该控制方法具有一定的可行性.

3.4 模态阻尼耗能

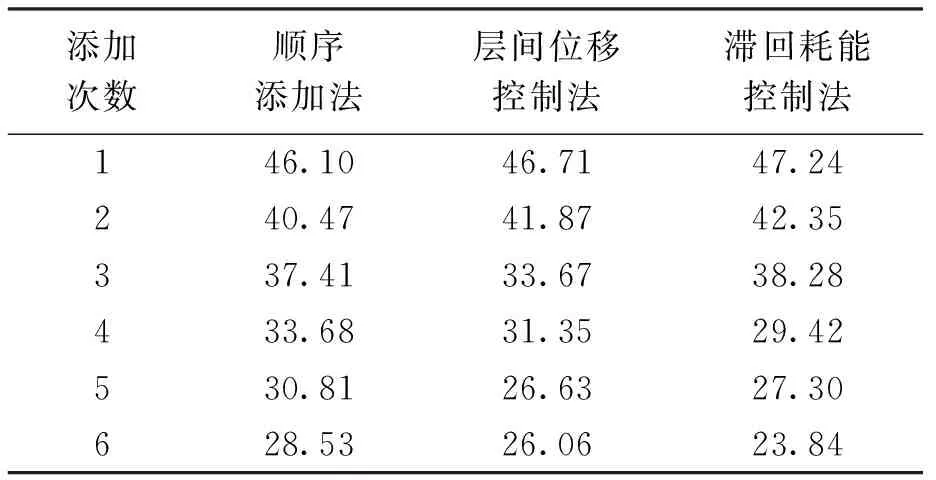

地震发生后,结构主要依靠自身模态阻尼来消耗地震动产生的能量,表2为四条地震波下三种不同控制方法的结构模态阻尼耗能占总输入能的比例.

由表2可知,增加阻尼器后,结构的模态阻尼 耗能均不同程度减少,由不同控制方法对比可得,滞回耗能控制法要优于其他方法,对结构的保护效果最好.

表2 结构模态阻尼耗能Tab.2 Damping dissipation energyof structural modes %

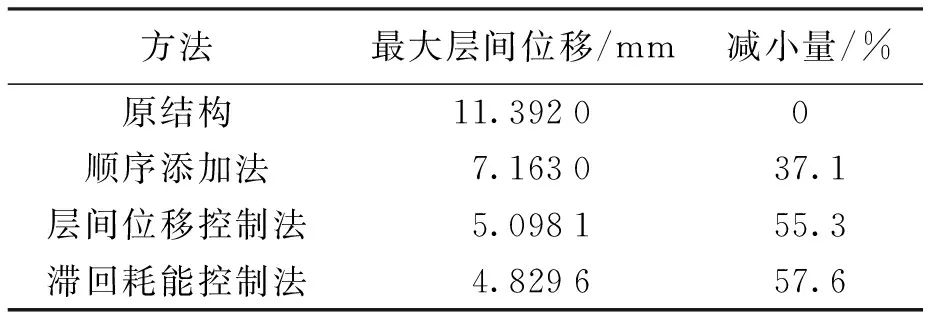

3.5 最大层间位移

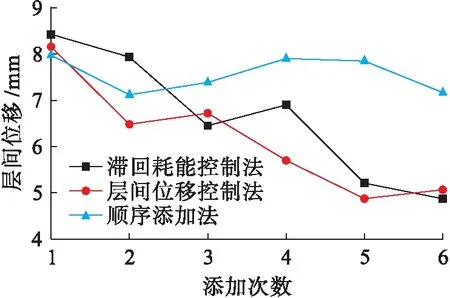

层间位移是控制结构极限状态的重要指标,因此,以最大层间位移作为结构减震控制目标是可行的.图6为按照上述三种方案控制震动时,逐次布置阻尼器后结构所对应的最大层间位移,表3为具体的层间位移减少量数据.

《高规》规定框架结构楼层层间最大位移与层高之比不大于1/550,表3中三种控制方法均满足标准要求.由图6可知,层间位移控制法和滞回耗能控制法明显优于顺序添加法,而层间位移控制法和滞回耗能控制法对层间最大位移控制的效果基本接近,说明滞回耗能控制法对层间最大位移控制具有一定的有效性.

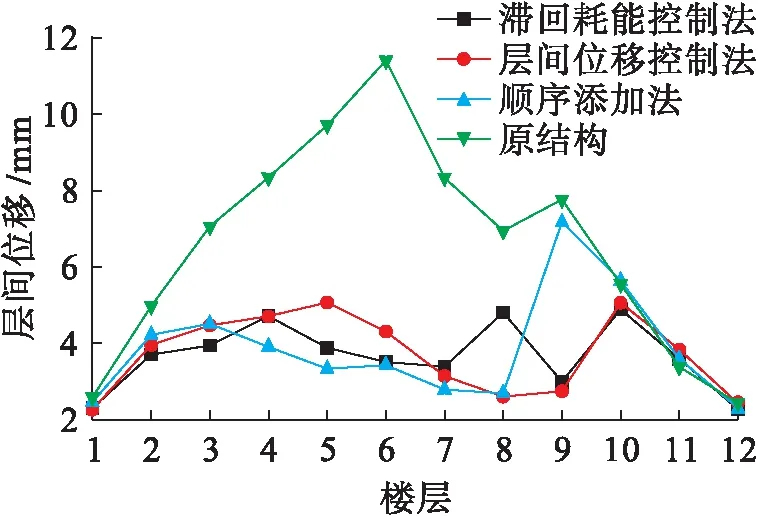

实际上,在控制的每一步不同层的层间位移均发生变化.图7为上述三种控制方法在实施6步控制后各楼层不同控制方法对应的层间位移情况,并与无减震控制的原结构层间位移进行了对比.显然,各种控制方法均大大降低了层间位移,而不同控制方法改变了最大位移层的分布,其中,滞回耗能控制法分布均衡,最大值较小,具有较好的控制效果.

图6 层间位移对比Fig.6 Comparison in interlayer displacement表3 最大层间位移减小量Tab.3 Reduction amount of maximuminterlayer displacement

方法最大层间位移/mm减小量/%原结构11.39200顺序添加法7.163037.1层间位移控制法5.098155.3滞回耗能控制法4.829657.6

图7 各楼层层间位移分布Fig.7 Distribution of interlayer displacement

4 结 论

基于12层钢筋混凝土框架结构,采用三种不同控制目标实施阻尼器的布置,运用PERFORM-3D对每次添加阻尼器后的结构进行弹塑性分析,得到以下结论:

1) 本文研究采用的三种耗能减震控制方案均可明显地控制结构的地震响应,随着控制步数增加,结构震动的指标显著下降,可将地震响应控制在一定的范围内.综合全部分析,说明针对控制目标进行循环模拟控制是结构减震控制的重要之处.

2) 不同方案的阻尼器增加均达到了消能减震的目的,但减震效果不尽相同,其中,顺序添加法不够科学,减震效果相对不佳;层间位移控制法和滞回耗能控制法减震控制目标明确,减震效果显著,尤其滞回耗能控制法基于能量原理更为合理,减震控制更具有优势.

3) 层间位移控制法和滞回耗能控制法可以有效实现结构最大层间位移和滞回耗能的控制,对于简单的建筑结构,可以同时应用这两种控制添加法;但在结构横向及纵向空间较为复杂的情况下,采取滞回耗能控制法更为科学,同时在实际耗能减震结构的设计中可作为一定的参考.

参考文献(References):

[1] 周福霖,崔鸿超,安部重孝,等.东日本大地震灾害考察报告 [J].建筑结构,2012,42(4):1-20.

(ZHOU Fu-lin,CUI Hong-chao,Shigetaka ABE,et al.Inspection report of the disaster of the East Japan earthquake by Sino-Japanese joint mission [J].Building Structure,2012,42(4):1-20.)

[2] 秋山宏.基于能量平衡的建筑结构抗震设计 [M].北京:清华大学出版社,2010.

(Akiyama Hiroshi.Earthquake resistant design methed for buildings based on energy balance [M].Beijing:Tsinghua University Press,2010.)

[3] 彭著.基于能量的耗能减震结构分析与设计方法研究 [D].长沙:中南大学,2011.

(PENG Zhu.Research on energy dissipation structure analysis and design method based on energy [D].Changsha:Central South University,2011.)

[4] 何政,刘耀龙.地震动与损伤模型对结构失效影响的统计分析 [J].沈阳工业大学学报,2013,35(5):580-586.

(HE Zheng,LIU Yao-long.Statistical analysis for effect of ground motions and damage models on structural failure [J].Journal of Shenyang University of Technology,2013,35(5):580-586.)

[5] 周建龙,江晓峰,王建.基于能量分析的抗震设计与工程应用研究 [J].建筑结构,2012,42(5):150-154.

(ZHOU Jian-long,JIANG Xiao-feng,WANG Jian.Seismic design and engineering application research based on energy analysis [J].Building Structure,2012,42(5):150-154.)

[6] 蒲武川,梁瑞军,刘传奇,等.基于位移和等价刚度的建筑结构减震控制设计 [J].建筑结构学报,2016,37(增刊1):71-78.

(PU Wu-chuan,LIANG Rui-jun,LIU Chuan-qi,et al.Seismic control design of building structure based on displacement and equivalent stiffness [J].Journal of Building Structures,2016,37(Sup1):71-78.)

[7] 刘良林,王全凤,林煌斌.地震损伤评价的累积滞回耗能计算 [J].华侨大学学报(自然科学版),2011,32(5):565-568.

(LIU Liang-lin,WANG Quan-feng,LIN Huang-bin.Seismic damage evaluation of cumulative hysteretic energy dissipation calculation [J].Journal of Huaqiao University (Natural Science Edition),2011,32(5):565-568.)

[8] 曾明.PERFORM-3D基本操作与实例 [M].北京:中国铁道出版社,2013.

(ZENG Ming.PERFORM-3D basic operation and instance [M].Beijing:China Railway Publishing House,2013.)