温字编号考

——兼论元秘书监图籍庋藏关防与收储流程①

2018-06-04李万康华东师范大学美术学院上海200062

李万康(华东师范大学 美术学院,上海 200062)

编注排次序号用于标识存放位置以提高图籍整理与检索效率,是图籍庋藏管理的基本方法。目前已发现中国古代图籍庋藏编号,有千字文编号、温字编号、半字编号和诗文编号等数种。其中,温字编号钤有“礼部评验书画关防”朱文长条印,这种格式在典志中缺乏记载。通过研究,我们发现,温字编号属于元代秘书监收藏字号,主要功能是提高典籍分册的归籍效率。探讨温字编号的含义、功能和产生背景,有助于加深我们对元代秘书监的内库图籍庋藏管理制度的了解。

一、温字编号与“礼部评验书画关防”一印的从属时代

温字编号是一种颇为特殊的官库图籍庋藏编号。这类编号的产生背景和实际用途以及“温”字号的具体含义不详。最早著录这类编号的鉴藏家是清初高士奇,他在《江村销夏录》卷二中著录元代画家李衎《墨竹图》时,提到本幅左下方的李衎私印下端,“有‘温字壹號’楷字墨印,覆以‘礼部评验书画关防’”。[1]后来,《石渠宝笈》初编又著录了三个温字编号,加上近人著录,已发现标有温字编号的古代书画典籍共计11件,其中六件是书画,五件是典籍(表1)。

温字编号最显著的一个标识性特征,是钤有一方“礼部评验书画关防”窄边朱文长条印(图1-4),这是判断温字编号属性的重要依据。遗憾的是,该印在历代典志中缺乏记载。学界对该印从属时代的判断较为一致,普遍认为是明代官印。②如傅申:《元代皇室书画收藏史略》,台北:国立故宫博物院,1981年,第95页;王耀庭:《传顾恺之<女史箴图>画外的几个问题》,《美术史研究集刊》(台北)第17期(2004),第28页。单国强先生认为该印的使用时间是明初,他推测书画上的“礼部评检书画关防”一印,“可能是礼部从府库提出书画进行评验时所盖”。③单国强:《古书画史论集续编》,杭州:浙江大学出版社,2013年,第51页。按:秘书监书画关防最为可信的钤印格式,是在画心下端直钤半印。参见李万康:《半印关防:元代秘书监书画庋藏关防考》,《中国美术研究》第22辑(2017),第114-117页。但以明代官印定性“礼部评验书画关防”一印,与明代印信制度与图籍庋藏管理制度不符。

表1 温字号典籍书画一览表

图1 温字柒號/幅尾 南宋谢元《折枝碧桃图卷》台北私人藏

图2 温字拾柒/前隔水 元赵孟頫《临褚摹兰亭序卷》私人藏

图3 温字拾柒號/序末、册尾《资治通鉴》元魏天祐刻本 中国国家图书馆藏

图4 温字拾玖号/幅首 元鲜于枢《杜甫魏将军歌卷》 北京故宫博物院藏

首先,明初礼部访求遗书,据朱彝尊《经义考》云:“明永乐间……命礼部尚书郑赐择知典籍者,四出购求遗书……郑赐当时官礼部,董其事。或所采之书,铃以礼部官印。”[2]可见礼部所购典籍以礼部官印为识,但据遗存典籍,该印是一方篆有“礼部官书”字样的朱文长方印(图5),其钤盖位置是在卷首。而现存典籍中出现的“礼部评验书画关防”一印均钤于册尾。

其次,洪武二十年(1387)八月,朱元璋责令“六科有关防印记俱销之”,①《明太祖实录》卷一八四“洪武二十八年八月壬申”,上海:上海书店,1984年,第2770页。台北“中研院”历史语言研究所校印本。按:“六科”指吏、户、礼、兵、刑、工。当时销毁的关防印记是否有礼部关防印不详。但即便存在,以明代关防印的形制判断,也可以肯定不是“礼部评检书画关防”一印。因为明代官印有“谥宝、宝、之宝、印、之印、记、朱记、条记、关防、合同”之分,各印尺寸有明确规定。据《大明会典·礼部·印信制度》载:“总制、总督、巡抚等项,并镇守及凡公差官,铜关防,直钮,阔一寸九分五厘,长二寸九分”。[3]可见明制关防印以铜质、长方形、尺寸一致为主要特点。②参见张纪伟:《明代的关防》,《历史档案》2016年第1期,第58页。“礼部评检书画关防”一印据目前所见,以《资治通鉴》元魏天祐刻本所钤最为可靠(图6),该印长约6.6厘米,折明尺约一寸九分四厘;宽约3.3厘米,折约九分七厘。③“礼部评检书画关防”一印的印面长宽按明制裁衣尺折算,明制裁衣尺一尺折今约34厘米。见丘光明编著:《中国历代度量衡考》,北京:科学出版社,1992年,第104页。印面尺寸明显比明制宽边关防印的法定规格要小。更重要的是,明初典礼纪察司掌书画文玩,入藏书画在画心钤盖“典礼纪察司印”半印。刘辰《国初事迹》载:洪武九年(1376),朝廷“议用半印勘合、行移、关防”以绝欺弊。[4]说明典礼纪察司收藏书画采用的是半印关防。洪武十七年(1384),典礼纪察司改升司礼监,内库文玩书画由提督太监掌管。④参见胡丹:《明司礼监研究》,《明史研究论丛》第九辑(2011),第64页。此后,“典礼纪察司印”一印是否使用难于考证,不过,朱元璋在创立明朝典章制度时,曾告诫子孙,“钦承朕命,无作聪明,乱我已成之法”。[5]所以司礼监内库庋藏可以确信依然采用半印关防,“典礼纪察司印”一印很可能降为了司礼监内库制作半印关防的专用印信。

图5 《南齐书》目录页 宋刻宋元明初递修本 中国国家图书馆藏

图6 “礼部评验书画关防”朱文长条印 长约6.6厘米,宽约3.3厘米 据中国国家图书馆藏《资治通鉴》元魏天祐刻本所钤诸印复原图

“礼部评验书画关防”一印更准确的判断应该是元代礼部官印。因为已发现标有温字编号的典籍书画,有九件钤盖“都省书画之印”,其余两件未钤,一是赵孟頫《书前后赤壁赋册》,一是《朱文公编昌黎先生传》。傅增湘先生说,《朱文公编昌黎先生传》为宋刻本《昌黎先生集》的首册,而《昌黎先生集》卷首“钤有‘都省书画之印’”。⑤傅增湘:《藏园群书经眼录》卷一二“集部一”,北京:中华书局,2009年,第1059页。按:傅增湘先生在著录《朱文公编昌黎先生传》和《朱文公校昌黎先生集》时,将“温字十六號”上的押印辨为“礼部收藏书画关防”,当系误辨。所以十一件书画典籍只有赵孟頫《书前后赤壁赋册》未钤“都省书画之印”。从其他标有温字编号的典籍书画的官印构成看,可以确定“都省书画之印”和“礼部评检书画关防”二印存在庋藏管理制度上的联系。

“都省书画之印”属于元代都省官印。“都省”在南宋为宰相聚议朝政的证事堂,又称“都堂”,置于尚书省。[6]都堂有书画核验职能,验毕“用堂印”。[7]188恭帝德祐元年(1275)秋,周密受邀参观南宋秘阁书画,据他见到的书画印记,“堂印”指“尚书省印”。[8]249《资治通鉴》元魏天祐刻本钤有十方“都省书画之印”,也表明该印非南宋官印。元代都省为中央中书省简称,是元代最高行政机构,总领全国政务。元灭以后,朱元璋于洪武九年(1376)废除行省制。所以,通常联用的“都省书画之印”与“礼部评验书画关防”二印,都属于元代官印。

这两方印章到底属于元代中央官署中哪一机构的收藏印记呢?元代最早设立的图籍庋藏机构是经籍所,置于太宗八年(1236)。至元四年(1266),经籍所与编修所合并,更名宏文院,不久院罢,立兴文署,掌图书雕印。至元九年(1272),设秘书监,“掌历代图籍,并阴阳禁书”。[9]次年十一月,兴文署并入秘书监。[10]131天历二年(1329)三月,文宗在兴圣宫创建奎章阁,下设群玉内司和艺文监(辖艺林库),分掌秘玩古物和书籍。惠宗至元六年(1340)末,奎章阁改宣文阁,①参见赵利光:《元顺帝奎章阁改宣文阁考辨》,《中国书法》2017年第4期,第80-81页。九年后,于至正九年(1349)冬,又改宣文阁为端本堂。傅申先生在《元代皇室书画收藏史略》一书中,提到禁中奎章阁、宣文阁和端本堂使用过并有文献记载的印玺,有“天历之宝”“奎章阁宝”“宣文阁宝”“宣文”“至正”“明仁殿宝”“洪禧”和“至正珍秘”等,他还初步统计了奎章阁和宣文阁旧藏书画。[11]这些书画都没有出现“都省书画之印”或“礼部评验书画关防”一印,说明两印是外朝图籍庋藏机构的收藏印记。又因至元二十八年(1291),《资治通鉴》魏天祐刻本在福建刻成,不久解送大都并入库收藏,②《资治通鉴》刻成时间,见《中华再造善本》影印《资治通鉴》元刻本魏天祐书序,北京:北京图书馆出版社,2004年。所以从时间推断,“都省书画之印”与“礼部评验书画关防”二印可以确定是秘书监图籍庋藏印记。

为什么秘书监入藏典籍书画会同时钤盖这两方印章呢?元代由王士点主持编辑的记载秘书监日常工作的《秘书监志》,有一段反映秘书监图籍管理制度的文字,说明了两印之间的关系。

至大四年二月初六日,有速古儿赤贵僧、只纳失里校书、焦校书赴监,传奉皇太子令旨,二月初五日,八海怯薛第三日,隆福宫西棕毛殿东耳房内有时分,对亦里赤詹事、速古儿赤贵僧,特奉皇太子令旨:“把我看的文书都教般将秘书监里去者。”敬此。与盛少监、王少监一同交割到书籍六伯四十四部,计六千六伯九十八册,内七部纸褙计二伯七十一册,乞照详事。得此。施行间,今准礼部关:奉中书省札付:詹事院呈,太子校书呈:照得元收管书籍图画,内除节次,敬奉令旨:“应有的书画并手卷都与哈海赤司徒者,其余的文书尽数交割与秘书监家好生收拾者,休教损坏了。”敬此。今将给赐各官并交割与秘书监书籍各各数目,就取到秘书库收管,缴连开呈。[10]94─95

上文“怯薛”为蒙古语keŠig的音译,指番直宿卫。“八海怯薛”是指八海担任皇太子爱育黎拔力八达的轮值宿卫长,由他领队值勤。至大四年(1311)二月初五,在八海领队值勤的第三天,皇太子下旨将所阅书籍尽数搬至秘书监。次日,速古儿赤贵僧、校书郎只纳失里和焦校书赴秘书监传旨,并会同两位秘书少监,交割书籍644部,共计5698册。据上引官文所记“施行间,今准礼部关:奉中书省札付:詹事院呈,太子校书呈:照得元收管书籍图画”,可知典籍书画入藏秘书监,有两个重要环节:一是用印关防;一是对照清单检核书籍。《秘书监志》没有交代负责照验的官员以及履行审核与关验手续所使用的官印,但从现存元代典籍的官印构成看,审核印记是“都省书画之印”,关验印记则是“礼部评验书画关防”一印。

《大元圣政国朝典章》对官印规格有明确规定。参照其“印章品级分寸料例”,[12]1127“礼部评验书画关防”一印长约6.6厘米,折合元尺一寸九分,③元代官印尺寸,参见杨平:《从元代官印看元代的尺度》,《考古》1997年第8期,第89-90页。与礼部员外郎(从六品)职印的规定分寸相同,说明秘书监收贮典籍书画等物所须履行的关验手续,当由礼部员外郎具体负责。另一方“都省书画之印”为朱文方印,四边均长3.6厘米,在元代官印规格中虽然缺乏对应分寸,但因中书省左司分管礼部,所以从元代官制和钤印位置分析,审核工作当由中书省左司负责。

综括而言,温字编号当系秘书监图籍庋藏编号。王耀庭先生认为它是“明内府收藏字号”,值得商榷。[13]据1972年发表的明初鲁荒王朱檀墓的发掘报告,出土文物中有两件书画幸存编号,一是宋人《葵花蛱蝶图》,编号为“日字一四八号”;一是宋人《金碧山水图》,编号为“日字一百十九号”。[14]这两个编号均以题签形式帖于裱件外醒目位置,画心并无押印编号。

二、温字墨印编号与千字文编号

现存温字编号有手写墨字和楷字墨印两种形式。比较明显的一个手书编号是“温字柒號”,书于南宋谢元《折枝碧桃图》的幅尾底端,其四字间距不均,笔画转折自然,具有典型的手写特征。相比之下,“温字拾柒”和“温字拾柒號”则不似毛笔字。其中,“温字拾柒號”打在《资治通鉴》元刻本的序末和卷尾(图7),一共12个编号大小均一,明显属于无框活字组合印。

高士奇是最早指出他所见到的“温字壹號”为“楷字墨印”的鉴藏家。他在《江村销夏录》卷二中记录元代画家李衎《墨竹图》时,指出幅中“温字壹號”为楷字墨印。近代王利器先生在著录他收藏的《颜氏通谱》时,也指出其书眉上的支谱编号“锡字贰號”是“朱文楷书印记”:

图7 《资治通鉴》元魏天祐刻本 中国国家图书馆藏

余所藏本《三刻小引》首页有木记,前四行楷书:“南都总谱,以‘博文约礼’四字编(一行)定号数,每字八十号,总计三百二十(二行)号,外增一号,即为伪造。其各房给领(三行)支谱,必于总谱注明通数,以便考验(四行)。”后为朱文篆书“源远流长”四字。木记下有朱字楷书“文字廿一”印记,书眉上有“锡字贰号”朱文楷书印记,盖支谱编号也。[15]

王利器先生所录《颜氏家训·三刻小引》首页木记上的四行文字,阐明了颜氏总谱与支谱的编号原则,显示《颜氏通谱》乃统一编号并限量印刷,由颜氏诸房领取保存,各谱编号具有资质确认和杜伪防奸的功能。这为我们认识温字编号的属性提供了参照,因为按同样的思路推测,温字号可能和《颜氏通谱》上的“文字廿一”一样,属于犹同“博文约礼”、“濬哲温恭”之类的规训或诗文字号之一。但王利器先生所藏《颜氏通谱》为清嘉庆二十二年(1817)刻本,“文字廿一”和“锡字贰號”属于清代印记编号,能否用此两个编号对五百年前出现的元代温字号的属性作出推测尚存疑问,我们惟一能确信的事实只是印记编号在中国古代并不罕见。

楷字墨印盛行于元代。①参见孙泽玉:《元代楷书押印论述》,首都师范大学硕士学位论文(2014),第4-10页。表示类别和数量的字号印是楷字墨印中的一种,官方的使用范围不详。《永乐大典》记载了一种“铺马标附文籍”上的数目印及其发行制度:

(至元)八年正月二十五日,中书省议铺马札子,初用蒙古字,其各处站赤,未能尽识。仰绘画马匹,铸造小印,于札子年月日之后,墨印马匹数目,复以省印覆之,庶无疑惑。因令今后各处取给铺马标附文籍,具马匹数,付译史房书写毕,就左右司用墨印。印给马数目,省印印讫,别行附籍,发行墨印,左右司封掌。[16]

“站赤”为元代驿站之蒙语音译,“铺马札子”是官府调用驿马的驰驿凭证。早期的铺马札子用蒙古文,因汉人不尽认识,中书省于至元八年(1271)正月二十五日议定,铺马标附文籍中的马匹数,由兵部译史房统一书写,左右司钤盖刻有给马数目的墨印,覆省印发行,墨印由中书省左右司封掌。这类墨印有两个特点值得注意:一是马数墨印与簿籍登记中的数目一致,发挥的是簿籍功能;二是马数墨印覆有省印,表示核准。温字墨印编号钤盖礼部关防印,同元代“铺马札子”上的给马数目墨印的格式相近,说明元代秘书监图籍管理中使用的序号墨印,与驰驿凭证上的马匹墨印是同一行政制度下的产物。那么,“温”字号的含义又是什么呢?

至大元年(1308)七月,国子祭酒萧斞请辞官职,他在《辞免国子祭酒状》一文中,提到之前领得一道铺马圣旨,有编号“温字七十八號”。[17]研究蒙元驿站交通史的党宝海先生认为,该“温”字属于千字文编号。②党宝海:《蒙元驿站交通研究》,北京:昆仑出版社,2006年,第218页。因为考古发掘的实物证明,元代官方统一用周兴嗣《千字文》作文书编号,如河北隆化鸽子洞元代窖藏中出土的放支官俸文书有“元字六□□[号]”,[18]古代“元”通“玄”,故“元”字系千字文编号无疑。由此推测,温字编号很可能是千字文编号。③遗存典籍书画中押有“礼部评验书画关防”一印的编号,还有一个手写“二字壹號”,出现在北京故宫博物院藏唐卢楞伽(传)《六尊者像册》的次幅右下端。该字号的辅证似乎表明“温”、“二”属于千字文编号。但这一辅证的真实性令人怀疑,因为《六尊者像册》缺少具有核验功能的“都省书画之印”,却多了一方“皇姊图书”朱文印。“皇姊图书”系元仁宗之姊鲁国大长公主私印,与礼部关防印并不构成“核验-关防”关系。更重要的是,该印与朱檀墓出土的宋人《葵花蛱蝶扇面》中的“皇姊图书”一印对比,实有疑伪之嫌。加之手写“二字壹號”不符合庋藏管理中的编号原则,所以难以将此编号与“温”字编号相提并论而断其属性。

将千字文用作官方档案图籍的排次序号,名曰“千文架阁法”,由北宋仁宗朝江西转运使周湛创立,北宋末年颁令推广,范围包括官库档案管理和图籍庋藏管理。④参见王金玉:《宋代“千支架阁法”辨析》,《历史研究》1994年第6期,第166-168页。周密在《齐东野语》一书中,提到南宋秘阁书画采用千字文编号,称南宋初年御府所搜名画,在装裱入库前,“先降付魏茂实定验,打千字文号及定验印记”。[8]100周密在书中还提到,德祐元年(1275)秋,他受秘书监丞黄汝济邀请,登秘阁赏阅书画,看到“阁内两旁皆列龛,藏先朝会要及御书画。别有朱漆巨匣五十余,皆古今书法名画”,当日阅“秋收冬藏”四巨匣所储书画。[8]249周密的记载不仅说明南宋秘阁收储档案图籍等物采用通行的“千文架阁法”,还廓清了它的准确定义:架阁库列架置柜以《千字文》排次,橱柜打相应字号,图籍档案便顺此依《千字文》编排收储。

元代秘书库图籍庋藏管理继承了南宋秘阁制。《秘书监志》有两道公文提到橱柜添造事宜,一道下达于至元十一年(1274)正月,内言“未曾制造书柜,恐经夏润虫鼠损坏,今拟用红油大竖柜六个,内各置抽匣三层,锁钥全,常川收顿秘书相应。”①(元)王士点、商企翁编:《秘书监志》卷五“秘书库”,杭州:浙江古籍出版社,1992年,第102页。按:元亦集乃路总管府架阁库存有一份档案,名为《也火汝足立嵬地土案文卷》,档案记录亦集乃路架阁库应总管府要求,派提调官找到存档木柜,开锁取出至元二十四年(1287)地亩册,查勘也火石革立嵬的地土情况,这说明元代架阁库皆以装锁木柜存放档案,秘书库当然也不例外。参见张重艳、杨淑红:《中国藏黑水城所出元代律令与词讼文书整理与研究》,北京:知识产权出版社,2015年,第287-290页。另一道公文下达于天历二年(1329)三月,指示工部遵照元文宗圣旨添造“厨柜架子”存放书画。[10]108这两道公文显示秘书库排架置柜与南宋秘阁“据籍排整,分入厨匣”[7]192的格局相同。《秘书监志》还记载了一道下达于至元二年(1336)四月十二日的公文,要求秘书太监密迩谟龢么提调制造的公用银器,“送架阁库依数收贮”。[10]63可见秘书库实际上是“秘书监架阁库”的省称。元代首部法典《至元新格》对架阁库管理有明确规定:凡已绝经刷文卷“依例送库立号、封题,如法架阁”[12]571。虽然内中“号”“法”二字语焉不详,但据《俄藏黑水城文献》和《中国藏黑水城汉文文献》公布的出土文书,有三件元代亦集乃路总管府架阁库档案,编号分别为“寒字四号”“辰字贰号”和“天字廿八号”,②参见刘广瑞:《元代千字文编号应用形式考:以黑水城文献为中心》,《档案学研究》2014年第1期,第94-96页。按:寒字四号文书与辰字贰号文书分见《俄藏黑水城文献》(4),上海:上海古籍出版社,1997年,第200、318页;天字廿八号文书见《中国藏黑水城汉文文献》(10),北京:国家图书馆出版社,2008年,第2310页。足见“号”指千字文编号,“法”指“千文架阁法”。所以《秘书监志》卷六所谓“合无行下秘书库,依上编类成号”[10]109-110的“号”字,指千字文编号无疑。

秘书库采用“千文架阁法”是元代架阁库管理的统一规则。它与其他架阁库的区别只是:作为“专备御览”的皇家档案与图籍典藏机构,规格更高,管理更加严格、规范。正因为如此,每年有大量典籍书画和重要档案追调秘书库严密看护,如延祐七年(1320)五月,中书省因为担忧“文卷簿籍诸物”“各库不为用心,失于收架”,行文秘书监接收省部架阁库保存的宣命、敕牒和铺马等档案,以及文物、图轴和典籍,“与本库官典一同分拣”,“依例收贮”。[10]99

千字文编号的主要功能是排架整理和定位检索,还有一个重要功能是照验查勘,这一功能决定了包括秘书库在内的架阁库编号,需要遵照政府严格执行的“照刷磨勘”文卷管理制度,③参见周雪恒主编:《中国档案事业史》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第141-142页。与统一采用千字文编号的行政公文编号和簿籍登记编号保持一致,以便查勘或审核。所以,现存秘书库旧藏典籍中出现的温字墨印编号,可以肯定其“温”字系《千字文》第263字,而非含有“温”字的辞赋诗文编号。那么,温字编号是否可以定义为秘书库检索编号呢?

图8 《永昌库放支官吏俸钞账》 河北隆化鸽子洞出土

图9 天字廿八号公文 元亦集乃路总管府架阁库档案 黑水城出土

据出土文书,千字文编号的书写位置有两类:一类书于文书内(图8),表示公文颁发顺序和运转流程;一类书于文书外,标示库内存放位置。④参见刘广瑞:《元代千字文编号应用形式考:以黑水城文献为中心》,《档案学研究》2014年第1期,第94页。现存温字墨印编号,其钤记位置无一例外都在典籍内,所以温字墨印编号虽然与典籍排次编号保持一致,但本身并非检索编号,这类编号的主要功能是标识多册典籍的分册归属,避免整理典籍时出现归属错误。据黑水城出土的元代亦集乃路总管府架阁库“天字廿八号”公文(图9),检索编号是以签帖形式粘于物件表面。

贴长条纸签以便索检是库藏管理的基本方法。《秘书监志》有两处提到签贴问题:大德六年(1302)六月,秘书监照得新裱书画手卷646轴,“所有签贴,合委请字画精妙之人题写”[10]107-108;延祐三年(1316)三月二十一日,秘书监接到圣旨,要求库藏书画“无签贴的教赵子昂都写了”。[10]104签贴上的主要内容是品名,当时也称“看题”,由赵孟頫等“字画精妙之人”题写,《秘书监志》述其功能为“谨贮藏而便披玩”。[10]109所以书画手卷上的长条纸签是贴在包首位置。

书有品名的长条纸签可能没有千字文编号。《秘书监志》卷六记:“本监所藏,俱系金宋流传及四方购纳古书名画,不为少矣,专以祗备御览也。然自至元迄今,库无定所,题目简秩,宁无紊乱。”[10]109与簿籍对应的“题目简秩”分别指看题、编号,两者并列表述,意味着看题与千字文编号应该是写在两叶纸签上,分别粘贴于书画卷轴的包首或书籍封面的上端和下端。

三、秘书监打千字文编号的具体环节

书画典籍著录在描述温字编号与“礼部评验书画关防”一印的叠加关系时,所使用的词汇是“上钤”或“覆以”,然而谛观《资治通鉴》元刻本诸册中的“温字拾柒號”木记与礼部关防印,却发现钤盖顺序与著录中的描述正好相反:首先钤盖的是关防印,之后才加盖字号墨印。

这一钤印顺序反映了秘书监收储档案图籍的官定流程,是否与史实吻合呢?《秘书监志》没有交代收管典籍书画等物所要履行的手续,但记载了两次交割:一次是至大四年(1311)二月,皇太子爱育黎拔力八达下旨将644部所阅书籍尽数搬至秘书监收管[10]94-95;一次是延祐七年(1320)五月,中书省下令将省部架阁库所收文卷簿籍诸物移交秘书监收储。[10]99-100这两次交割的遵办流程一致,都是先清点即将移交秘书监的典籍书画或档案等物,官方用语为“照得”。“照”是元代“照刷磨勘”文卷管理制度的其中一环,表示“明察”;“照得”是结论,意思是检核无误。按移交程序,照后由“元收管”方派专人详列清单呈都省:至大四年(1311)二月的移交清单,是由辅翼皇太子的詹事院和太子校书呈递;延祐七年(1320)五月则由中书省“检校官”呈递。都省核准后,附清单于告旨,文移秘书监,指示照单接收。告旨主要有三类:一是皇帝圣旨,一是皇太子和亲王令旨,还有一类是都省钧旨。附在告旨后的清单列有名称、件数,部分名目之下还标注完整程度,如延祐七年(1320)五月,秘书监接到收管省部架阁库诸物的都省钧旨,就附有一份清单,含图12轴、典籍512册以及玉印和木制印盒各一个。[10]99-100

附有清单的告旨先到秘书监知会,原收管一方再将典籍书画或档案等物搬至秘书监。藏品移交需要遵照全国通行的当面交卷制度——这项制度定于至元二十五年(1288)二月,当时规定:“今后遇有人吏交代,责令当面对卷,牵照完备,明立案验,依例交割,若有遗失,随即追究”,避免“日后递相推指”。[19]所以交割现场至少由原管方、秘书监和礼部官员构成。此外,因现存秘书监旧藏典籍书画都钤有“都省书画之印”,而该印属省印,由中书省左司掌管,故秘书监旧藏典籍书画出现“都省书画之印”,表明藏品交割是在中书省左司的监督之下完成。

综上,现场移交流程大概如此:左司官员在移交现场照单点验,并押“都省书画之印”,押后转礼部员外郎,钤盖“礼部评验书画关防”一印标示通关,再正式交付秘书监。秘书监收下图籍档案诸物后,由秘书郎清检——重点检查移交之物的完好程序,①秘书郎的职责与分工,参见李万康:《元代秘书监图籍庋藏管理制度研究:基于<秘书监志>的文献梳理与图像补证》,待刊稿。接着将典籍书画等物送秘书库,“与本库官典一同分拣”[10]99。分拣完毕,又“依上编类成号,置簿缮写”[10]109-110,“依上”应该是指依照秘书库橱柜上已经形成分类的千字文编号,为新收典籍档案等物分类编号,同时登记入簿。《秘书监志》没有提到相关职事人员,据《大元圣政国朝典章》记:“各路所设经历、知事、提控案牍,俱系亲临簿书人员,拟合将本路应行并已绝架阁文卷编类置立号簿,明白开写,令提控案牍不妨本职充架阁库官,专一与经历、知事一同掌管。”[12]572可见秘书监具体负责藏品“编类成号”和簿籍登记工作的职事官,按规定是本监“亲临簿书人员”。

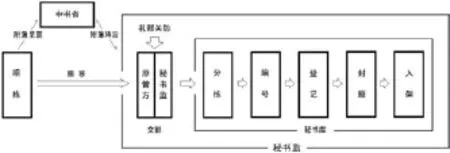

图10 元秘书监收贮典籍书画及档案等物的官定流程

秘书监成立之初设置的簿书吏员是典书,他们负责秘书监图籍档案等物的收取和保管等工作。②参见郭伟玲:《中国秘书省藏书史》,武汉:武汉大学出版社,2015年,第562页。后来随着秘书监规模与建制的不断扩大,于至元十七年(1280)十一月设提控案牍,员额一名。[10]180大德五年(1301)五月,改提控案牍为知事,员额不变,从八品。[10]181大德九年(1305)七月,又改知事为典簿,阶升从七品。[10]181所以从簿书人员的设置时间判断,至元二十八年(1291)刻成后不久入藏秘书库的《资治通鉴》魏天祐刻本,其“温字拾柒號”墨印当由提控案牍钤盖。

秘书监簿书人员除了完成分类、编号和登记外,还有一项工作是“封题”。封题是指在图籍档案等物的启封处,贴看题纸签。事毕,图籍档案等物正式入架,由“专管御览图画禁书经典一切文字”的秘书库“管勾”负责保管。[10]53在此,为求简明,将整个流程绘制如图(见图10)。

通过梳理,我们不难发现,符合秘书监收储典籍书画及档案等物之实际流程的操作顺序,应该是礼部打关防印在前,秘书监簿书人员编置千字文序号在后,两者分别在交割和收储环节完成。所以就押印温字编号而言,关防印必然先于编号墨印钤盖。换言之,现存典籍中礼部关防印与温字墨印编号的叠加关系,印证了秘书监图籍收贮的主要程序,弥补了文献记载的不足。

结 语

通过考察秘书库所藏书画典籍的编号原则,以及温字墨印编号的产生背景,不难发现,遗存典籍中出现的温字墨印编号属于千字文编号,其主要功能是提高分册归籍效率。先于墨印编号钤盖的“礼部评验书画关防”一印,发挥的是关验凭证功能。这类编号的制作需要消耗一定人力,所以元代秘书监很可能只有部帙较大的典籍才另制墨印编号。至于传世书画中出现的押印编号,缺乏明确的实际功能,表明制作者似乎并不了解温字编号的用途和秘书监图籍庋藏管理制度。就现存温字编号而言,大概只有《昌黎先生集》宋刻本上的“温字拾陆號”①现存“温字拾陆號”典籍有三件,分别是《朱文公校昌黎先生集》宋刻本残存二卷(王国维:《传书堂藏书志》卷四,上海:上海古籍出版社,2014年,第878页)、《朱文公编昌黎先生传》一卷和戴侗《六书故》残本十卷。傅增湘先生推测《朱文公编昌黎先生传》当为《昌黎先生集》的首册(傅增湘:《藏园群书经眼录》卷十二,北京:中华书局,2009年,第1059页)。所以“温字拾陆號”当为《昌黎先生集》首册和次后某册编号。真正构成编号异常性重合的是戴侗《六书故》。《六书故》残卷共六册,现藏台北故宫博物院,王重民先生在《中国善本书提要》中著录:“凡存卷六、十四、十五、十七、十八、二十至二十三、十二五、二十六。卷内有‘都省书画之印’,末有‘礼部评检书画关防’,关防上有墨书‘温字十六號’。”(王重民:《中国善本书提要》,上海古籍出版社,1983年,第56页。按,王重民先生附注温字编号本藏于“北图”即今国家图书馆,但国图藏本并无温字编号)。王重民先生没有说明“温字十六號”的具体位置,无从判断该编号在残存六册中的钤记情况以及编号与钤印的真伪。和《资治通鉴》元刻本上的“温字拾柒號”这两个连号是真实存在的秘书库编号,其余多有冒伪之嫌。②王连起先生指出“温字拾柒”号赵孟頫《临褚摹兰亭序》是伪本,他说“我怀疑这应当是陆继善所摹五纸中的第一纸或第二纸”。(王连起:《元陆继善摹<兰亭序>考》,《文物》2006年第5期,第96页)“温字拾玖号”鲜于枢《杜甫魏将军歌》,也有学者指出是赝本(王乃栋编:《中国书法墨迹鉴定图典》,北京:文物出版社,2004年,第159页)。

[1] (清)高士奇.江村销夏录 [M].沈阳:辽宁教育出版社 ,2000:100.

[2] (清)于敏中等.天禄琳琅书目 [M].北京:中华书局,1995,2:30.

[3] (明)申时行等修.大明会典 [M].续修四库全书(790).上海:上海古籍出版社,1995,79:428.

[4] (明)邓士龙辑.国朝典故 [M].北京:北京大学出版社,1993,4:104.

[5] 明太祖实录 [M].上海:上海书店,1984,82:1471.

[6] (南宋)王应麟辑.玉海 [M].江苏古籍出版社、上海书店,1987,161:2966-2967.

[7] (南宋)陈骙、佚名.南宋馆阁录、续录[M].北京:中华书局,1998,3.

[8] (南宋)周密.齐东野语 [M].北京:中华书局,1983,14.

[9] (清)钱大昕.元史艺文志 [M].嘉定钱大昕全集(5).南京:江苏古籍出版社,1997,1:1.

[10] (元)王士点、商企翁编.秘书监志[M].杭州:浙江古籍出版社,1992.

[11] 傅申.元代皇室书画收藏史略[M].台北:国立故宫博物院,1981:52-75.

[12] 大元圣政国朝典章 [M].北京:中国广播电视出版社,1998,14.影印元刊.

[13] 王耀庭.传顾恺之<女史箴图>画外的几个问题[J].美术史研究集刊(17),2004:27.

[14] 山东省博物馆.发掘明朱檀墓纪实[J].文物,1972(5):29、30.

[15] 王利器.颜氏家训集解(增补本)[M].北京:中华书局,1993:625-626.

[16] (明)解缙编.永乐大典 [M].北京:中华书局,1986,19417:7197.

[17] (元)萧斞.勤斋集 [M].景印文渊阁四库全书(1206).台北:台湾商务印书馆,1983,2:396.

[18] 孙慧君主编.隆化鸽子洞元代窖藏[M].石家庄:河北人民出版社,2010:135.

[19] 元典章 [M]. 陈高华等,点校.中华书局、天津古籍出版社,2011,14:529.