“传承·创新·交流”

——中国木版年画研究国际学术研讨会综述

2018-06-02许春燕

许春燕

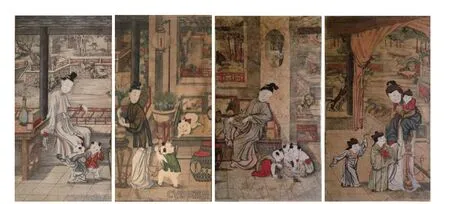

图1、《春夏秋冬》(冯德堡提供)

2018年1月8日,“中国•苏州首届国际木版年画展”在苏州工艺美术职业技术学院举行,四个主题展览共展出年画400余幅,以苏州桃花坞木刻年画为主,还包括天津杨柳青、山东潍坊和四川绵竹等不同地域、不同类型和风格的民间木刻年画。来自中、英、韩、日、越五国的一百多位嘉宾参加了这次盛会。同期举办的“传承•创新•交流——中国木版年画研究国际学术研讨会”邀请了十三位专家、学者、木版年画收藏家、非物质文化遗产传承人代表等就中国各地域年画的历史与艺术特色、生产制作模式、姑苏版画在海外的收藏和研究、中外年画的非遗保护路径等问题做了主题发言。

首先发言的是英国木版教育信托主席、中国版画和年画收藏家冯德堡先生。欧洲木版教育信托由欧洲木版基金会更名而来,是英国伦敦一家非营利、非政治性的私人机构。基金会长期致力于中国木版年画的收集、保存与保护工作。从20世纪30年代到2010年间共收集了6000余幅木版画。其中1200幅明清时期的版画,包括门神画、年画和其他民间版画。还有超过600册从公元975年到清朝时期的古籍善本。所有这些资料详实地记录了从早期到当代中国木版画的发展历史。冯德堡先生本人有近三十年的木版年画收藏经验,从而积累了版画艺术以及中国民间年画等领域的独特认知。他发言的主题是《乾隆早期姑苏美人图版画的反思性研究》。冯德堡先生展示了他的诸多收藏,其中,姑苏版画中的组画成为他个人收藏的一大特色。他通过对这些看起来并无关联的版画的研究比对,发现根据图中的花卉、衣裙可以判断出组画之间的关系,譬如有一组代表四季(图1),有一组代表琴棋书画文人雅趣。事实上在欧洲,这样的姑苏美人图并不稀少。冯德堡先生曾经在奥地利的一个古城堡发现其中一个沙龙厅的墙上贴有36幅这样的版画。城堡的主人在18世纪五十年代曾任意大利那不勒斯皇室特使,这些版画可能是他在意大利时购买的,也可能是他委托装潢设计师从意大利带来的。从风格上看,在奥地利、英国、法国所发现的这些姑苏版画的创作时间基本是一致的。冯德堡先生对他所藏的姑苏版画从风格和图像等方面进行了翔实的考证,这些丰富的藏品也使他从一个收藏家的身份转变为一个姑苏版画的研究者。他谈到了意大利和姑苏版画的关系,有很多因素都将欧洲的姑苏版画指向意大利。他猜测热那亚或许是这些版画输入欧洲的进口地,它是18世纪最繁华的港口。那个时代也是欧洲最“需要”中国的时代,很多庄园都希望有一个房间填满中国的藏品,或瓷器或版画。目前在中国找不到一件乾隆早期的姑苏版画,一方面是因为张贴年画的习俗,每一年旧的年画都会被新的替代。另一个原因则是太平天国时期,桃花坞遭到了烧毁。目前国内看到的姑苏版画基本都是海外传回的,日本是姑苏版画最大的收藏地。在日本,这些版画被装裱成卷轴画,而在欧洲,姑苏版画被保存成壁纸。虽然欧洲对中国的木版年画存在着某种“误读”,但也正因为这样,我们今天才能完好地欣赏到这些作品。

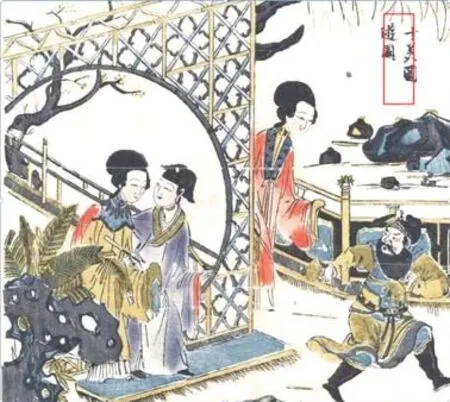

图2、《十美图.游园》 清.康熙 套印加手绘 德累斯顿藏(王小明提供)

图3、《桃花记.崔护偷鞋》 清.康熙 套印加手绘 大英博物馆藏(王小明提供)

图4、《妇童闲嬉图》(张朋川提供)

洪堡学者王小明女士,现任德累斯顿国家艺术馆收藏馆版画部博士后研究员、英国大英博物馆中国版画绘画藏品部研修专家。她发言的题目是《欧洲藏清代初期姑苏版画研究——以德累斯顿国家艺术博物馆、大英博物馆藏品为例》。她从历史的角度切入,阐述了17至18世纪欧洲出现的“中国风艺术时期”的特征。她指出,1685年康熙皇帝宣布开放海禁,大量的欧洲商人、植物学家、传教士从开放口岸进入内地,姑苏版画就是在这一时期以私人的贸易方式,从中国的东南沿海销往欧洲,广州十三行成为中国出口艺术品的中心。因此,姑苏版画销往欧洲的年代大约可以断代为17世纪到18世纪中期,这也是姑苏版画在风格造诣上的顶峰时期。英国大英博物馆和德国德累斯顿国家艺术博物馆是藏有清代初期姑苏版画数量最多的两大收藏机构。大英博物馆的收藏源于当时来往于印度、中国和南亚之间的东印度公司的医生詹姆斯,他收藏了70多幅版画,内容题材涵盖花鸟、小说、传说、仕女童子、花卉博古等几类。德国德累斯顿国家艺术博物馆的前身为奥古斯特二世的皇宫,奥古斯特二世以购买的方式,专门派人从德国莱比锡交易市场和阿姆斯特丹的拍卖会上,收藏了大量的中国瓷器、民间绘画和版画。他藏有近4万件中国瓷器,1200余幅版画、绘画作品,其中姑苏版画200余幅,原始档案记录表明作品藏于乾隆三年之前。王小明女士在查看英德两处博物馆藏品以后,发现两地藏品多有相似之处,尤以人物类居多。她以《十美图》《桃花记》《西厢记》(图2、3)等作品为例,论述了早期的姑苏版画与明末插图版画的密切关系。她通过画面的题款发现多家著名的姑苏版画店铺,譬如吕云台、吕君瀚父子两代经营的姑苏版画铺就是业内颇有名气的集创意、刻印、销售于一体的画店。从日本海杜美术馆藏的《二十四孝》可以看出,吕君瀚在继承其父亲吕云台的风格上,又增加了潇洒飘逸的风格,堪称康熙时期姑苏版画的杰出代表作。姑苏版画进入欧洲市场是一种主动的文化输出,当时的中国民间图像代表强势的文化主动影响到了19世纪前欧洲的审美。17世纪、18世纪欧洲艺术家对中国图像进行模仿和演变,大量的仿作出现在室内装饰物上,《昆仑盗红绡》《西厢记》等场景也进入了欧洲的室内装饰。带有中国趣味的图案是19世纪欧洲审美的核心,而其中姑苏版画可能是最早影响欧洲的中国风艺术品。因此,在东西方艺术交流史上,清代康熙至乾隆早期可谓是姑苏版画海外输出的黄金时期,也是姑苏版画史上一页重要的篇章。

苏州大学艺术学院教授、苏州大学博物馆馆长张朋川教授带来了他在安徽黄山屯溪老街购得的一幅桃花坞木版年画——《妇童闲嬉图》(图4)。全图分为外院和内室两部分,20个人物可以大致分为六组,分别以佛手、蟠桃、喜鹊、石榴、桂花等事物寓意吉祥福寿、封官折桂等美好愿景,还有苏州本地斗蟋蟀等民风民俗活动。这些都是桃花坞年画中经常出现的题材元素。接下来张教授考证了《妇童闲嬉图》的发展源流和年代。他指出,婴戏图的图像产生较早,在唐代已有画家专门画儿童或母子,譬如张彦远。晚明时期,婴戏图进一步发展,《百子图》成为民间绘画中的时尚题材。从《妇童闲嬉图》的刻法可以判断它出自乾隆晚期到嘉庆、道光年间。康熙到乾隆的早期是用排刀法来表示立体感,但这张画上并未采用排刀法,而是简化成一道颜色。这就是晚期作品的特点,以达到省工的目的,减少工序。嘉庆、道光年间这样的方法使用较多。此外,从妇女的发髻、服饰来判断,与日本所藏的乾隆十六年的画非常接近,乾隆后期妇女的衣服滚边、装饰、袖口都变得宽大起来,这也为断代提供了一个很重要的证据。

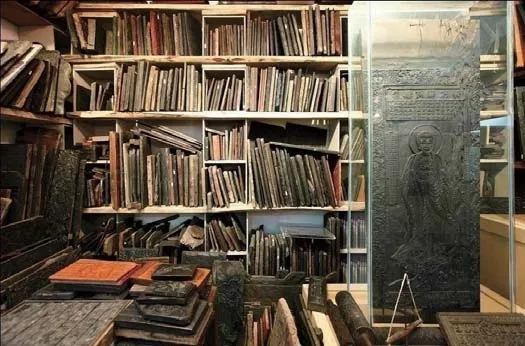

图5、古版画博物馆韩国所藏木版(韩禅学提供)

图6、《渔乐图》清.康熙 苏州桃花坞 套印(韩禅学提供)

图7、“甲马传说”店内柜台上摆放着木版水印的十二生肖(王坤提供)

韩国稚岳山明珠寺主持、古版画博物馆馆长、韩国古版画学会会长、博物馆教育学博士韩禅学先生发言的主题是《韩国古版画博物馆所藏中国年画研究》。韩国古版画博物馆藏有韩国、中国、日本、蒙古、越南等地收集而来的6000多件古版画藏品。中国古版画藏品的数量多达2500多件,其中年画藏品有大约1650件左右,包括木版650件、年画500件。馆内木版收藏非常丰富(图5),分别来自武强、杨柳青、杨家埠、凤翔、朱仙镇、开封、绵竹、佛山等地,甚至还有湖南、西藏等地的。此外,还藏有很多的典籍,包括佛经、小说插图等。韩馆长展示了其中部分年画的代表作。其中《寿星图》被薄松年先生认为是苏州山塘街失火以前的作品,也是现存的最早的年画作品之一。《渔乐图》(图6)则是苏州早期套印版画,极为少见,同时,铜版画技法也被应用到了木版中。韩禅学先生说,不仅仅是欧洲人喜欢年画,韩国人早在朝鲜时代就开始非常喜欢年画了,他们把年画带回朝鲜并重新装裱成屏风的形式。在欧洲,城堡墙壁上装饰中国年画,在朝鲜时代,人们家中墙上装饰的也是年画。韩国古版画博物馆虽然规模不大,但是从2006年开始举行古版画文化祭,并于2016年5月28日成立了世界古版画研究保存协会,有韩国、中国、日本、越南等八个国家参加。韩先生收藏年画二十多年,对年画有着特殊的情感。他研究中国年画,是因为韩国文化深受中国文化的影响,要研究中国文化,与文字比起来,有着故事性、图画性的中国年画更有趣味一些,也更利于在韩国年轻人中传播中国文化。最后他说,中国年画的研究要深入,不可能只靠中国,更要靠中国、日本、韩国、越南等各个国家一起互相交流。

中国木版年画研究中心副主任兼秘书长、天津大学冯骥才文学艺术研究院讲师王坤女士发言的题目是《民间文化的传承与发展——以纸马的制作和使用为例》。王坤女士的关注点在于非物质文化遗产项目的确认和定义。她以纸马为切入点,在江苏、云南、河北三个纸马产地做了完整的调研,内容包括两方面:一是传统纸马制作技艺的传承;二是纸马的使用习俗的传承。在调查中她发现,作为精神载体纸马仍然被“活态”使用,大多数的传承人都是传承祖辈制作技艺,具有自然传承的属性。尽管他们依然在经营这项传统手工艺,却没有传承人身份的属性。还有一部分传人被称之为“代表性传承人”,他们更注重经营,作品也在往收藏的方向发展。调查也发现,纸马使用习俗的传承在许多地方依然还保存着,与原始状态非常相似,甚至制作技艺传到了东南亚一带,使用习俗也带到了那里。民间习俗原汁原味地得到了延续。(图7)王坤指出,传承一直是被各类非物质文化遗产项目所重视和强调的。直到今天,申报人类非物质文化遗产代表作名录,首先要回答的是谁来传承,如何传承,为传承做了哪些努力。“传承”的问题也从来没有中断过。2015年,文化部实施中国非物质文化遗产传承人研习班。截止到2016年底,来自全国各地57所高校参与了培训,大数据显示原来“门里出身、父授子传、婆领媳做、师傅带徒弟”的传承模式已经发生重大改变。这种文化传承中的举国变化,引发不少学者的探讨与反思。对于极具民俗性的非物质文化遗产项目,即深度融入民众日常精神生活与物质生活的项目,如果仅从技艺的传承方面去考量,那么将失去该项目在民众生活中丰富多样的真实形态,而这部分内容往往未能列入非物质文化遗产名录中。与此同时,在政府认定的“非物质文化遗产代表性传承人”之外,大批“自然传人”仍然在传承技艺与习俗,他们中的许多人并不知道传承人评审制度,也不看重“代表性传承人”的头衔。纸马制作技艺在世代相传中,每一代都有杰出的传承人,不论是否被命名为“代表性传承人”,他们共同体现着这一艺术形态的最高水准。也可以说,历史活态地保存在他们身上,而新生代传承人也必然是各纸马产地活的、完好的薪火相传的中坚力量。

北京大学艺术学院艺术史博士研究生张薇女士发言的题目是《分裂的帝国图像:18世纪晚期中西方版画中的“中国形象”》。她从中西对照的视角,揭示了画中不同的“中国形象”产生的原因。18世纪末姑苏版流行,出现了大量表现姑苏地区商业繁荣、百姓富足的盛世题材的作品,譬如《姑苏阊门图》和《三百六十行》。然而同时期,马嘎尔尼使团访华,随团画师威廉·亚历山大在他的水彩画中创造了与姑苏版画完全不同的形象,中西视角下的帝国形象出现了严重的分裂。威廉·亚历山大出版了两本画作,分别是《中国服饰》与《中国人的服饰和习俗图鉴》,展现了当时英国人眼中中国人生活的各个方面:皇帝缺少威严,清兵装备可笑,手工艺代表落后的生产力,吸食旱烟则是中国的流行时尚(图 8)······中国人的形象在西方人眼中极其落后,军队软弱,百姓迷信,没有任何科学认知。张薇女士用福柯“图像观看是权力的运作”这一理论为支撑,指出姑苏版画作为欧洲室内装饰壁画的一种,成为观赏和审美,其背后隐藏着一定的文化含义。在看与被看的游戏中,中国已经成为了被权力控制的对象。东方被西方观看,是西方文化下的“他者”,处于被支配的地位。中国风暗示着十七、八世纪欧洲对中国的迷恋,但是到了十八世纪后期,中国风已经逐渐破灭并消失,反而是欧洲文化在中国得到了兴盛。中西方文化都存在着对异域文化的迷恋与想象,从“东风西渐”到“西风东渐”,都隐藏着本土文化对自身的不自信。她还认为,以风俗画形式表现盛世的传统由来已久,从张择端的《清明上河图》、仇英的《清明上河图》到徐扬的《盛世滋生图》,与其说是对现实的写照,不如说是一种理想的复原,姑苏版画也不例外。

图8、《卖烟斗的人》 亚历山大(张薇提供)

图9、欧洲上流社会使用中国版画作为壁纸(徐文琴提供)

图10、《锦雉牡丹图》(局部) 英国沃本修道院城堡(Woburn Abbey) 1752装潢 2013年发现(徐文琴提供)

清华大学美术学院副教授、中国工艺美术学会民间工艺委员会主任杨阳女士发言题为《中国木版画的集体创作模式——以桃花坞木版年画为例》。她指出,桃花坞年画艺术风格的形成首先是文化因素,包括了物产、地域还有绣像和雕版艺术的繁荣,均影响了桃花坞年画的造型、刻工和色彩等风格。同时文人画家介入很多,为年画专门画稿。后期以吴友如为代表的画家都是为《良友画报》和《点石斋画报》专业投稿的画家。桃花坞年画的风格形成还有技术因素,除了画稿,刻版工艺也是一种再创作。有一些画稿的原作,在刻工这里得到了自觉或不自觉、有意或无意的再创造。到了印刷阶段,印工也会有自己的主观意识加入其中,包括配色、印制等等。杨阳女士总结说,木版年画在特殊的生产制作工艺流程中,画工、刻工、印工经过各自主观努力,自觉或不自觉地形成了中国木版年画的“集体创作模式”,不断地再创作,才形成了年画艺术的独特艺术风格。

高雄大学创意设计与建筑系客座教授、来自中国台湾的徐文琴教授以《从欧洲藏品探讨姑苏版画特色——以仕女图及花鸟图为主》为题,展示了她多年在欧洲考察研究的成果。她首先展示了18世纪大型花鸟版画,指出这些版画输出外国,最早可能不是商品,而是礼品或纪念品。同一时期,在欧洲的上流社会也兴起了用中国的绘画版画作为壁纸的风尚。(图9)在荷兰发现作为壁纸的版画基本都是从未见过的大尺寸,一张一张地裱起来使用。晚明的苏州花鸟图很受欢迎,流传到欧洲的花鸟图以吴门为主,有写实的传统,又自然、生动、细腻。(图10)其次她对姑苏版画仕女图进行了断代。姑苏版画仕女图以写实为主,富有生活气息,受到西洋铜版画的影响,注重表现立体和阴影明暗。在日本和中国,目前断代都是在乾隆时期,但是德国则定在1700年左右的康熙时期。徐教授指出,苏州版画大概是17世纪末期开始大量外销到欧洲,仿泰西笔意的古版画仕女图也在此时出现,两者之间极可能有密切的关系。另外,外销欧洲的姑苏版画主要是花鸟图和人物图,山水及风景图类比较稀少。在跟国际交流的过程中,花鸟版画普遍保持传统风格,而人物版画则受到洋风影响,普遍呈现巴洛克艺术风格。姑苏版画仕女图的生产、制作年代差不多就是这两个阶段,最精美动人的姑苏版画大概是在1740至1750年左右。在1760年前后,姑苏版画退出欧洲市场。流传到欧洲的姑苏版画主要是作为一种装饰品被保存,它的生产似乎与此种目的有密切的关系,与中国民间的习俗关系不大。因此,姑苏版画应该是被定位为一种具有商业性质的民间木版年画最为合适。

中国木版年画收藏家、姑苏版鉴赏专家李文墨博士的发言题为《清代初期以来苏州年画的流变浅析——一个文化生态学的视角》。他基于自己的收藏经历和感受,从文化生态学的角度来观察和考量苏州地区的年画。发言内容主要分四部分:一是关于年画研究与文化生态学的引入,二是关于苏州年画,三是苏州年画演变历程,重点是两个时期的探讨,四是受苏州年画影响的地区。他指出,地域文化所形成的空间范围也就是我们所说的文化环境,个在文化环境里生长出来的文化也就是民俗文化。正是民俗文化决定了年画的使用以及年画的生产,苏州年画其实是民间日常所需的美术产品。在文化生态学的视角下,人们千百年来形成的民俗习惯及其发展脉络是一个纵向的主线,经济发达地区对欠发达地区呈现出的文化和经济上的反哺与辐射,则又体现了横向的交流。由此来分析苏州年画的发展,可以知道年画生产和传承取决于文化生态环境。只有加强对民俗文化生态的培育和营造,所产出的年画产品才可能得到广大老百姓的认可,进而产生更大的社会价值,并形成一种风气,这才能使传统年画在新时期获得可持续发展。

图11、《美人弹琴图》(双桂轩)日本大和文华馆藏(三山陵提供)

图12、《莲花湖》 光绪 杨柳青年画(刘莹提供)

图13、《钱龙引进》 凤翔年画(邰高娣提供)

除了上述理论性的发言,也有一部分学者带来了别具一格的年画作品分析。日本的三山陵女士以《日本藏苏州版画名品选》为题,介绍了日本天理大学附属图书馆、海杜美术馆、神户市立博物馆等地收藏的姑苏版年画作品(图11),以罕见的藏品使观众大饱眼福。中国美术馆典藏部副研究馆员刘莹做了题为《中国美术馆藏杨柳青古版年画珍品鉴赏》的发言,从年画的题材、功能还有工艺三个方面介绍了中国美术馆收藏的杨柳青古版年画作品。(图12)中国艺术研究院美术研究所助理研究员邰高娣女士发言的题目是《陕西民间木版年画研究》,分别介绍了陕西凤翔、蒲城、神木、东府、西府、汉中各地不同的年画作品及其风格。(图13)华东师范大学民俗研究所方云博士的发言题为《越南东湖木版年画非遗路径保护的研究》,从非遗保护的路径以及民俗学研究的角度介绍了东湖年画的基本信息。

研讨会的最后,薄松年教授对各位专家的发言进行总结,他指出这是一次年画的盛会,既有丰富的展览又有高水平的学术探讨。活动搭建了研究和保护木版年画的国际学术交流平台,弘扬了木版年画的人文智慧之光和其作为非物质文化遗产的文化元素精髓。正如冯骥才先生在致活动贺词中所说的,姑苏年画曾是世界认识苏州的迷人窗口,未来将是苏州走向世界的靓丽名片。它曾经是古丝路上联系文化的纽带,未来将是各国之间文化的桥梁。在这个意义非凡的背景下,对这一遗产进行总结、挖掘、探讨与弘扬,不仅是苏州城市发展的需要,还将直接激发遗产的文化活力。同时推动年画领域的国际交流、合作与相互认知,为一带一路上各国之间共同的文化繁荣做出新贡献。

(许春燕,苏州工艺美术职业技术学院副教授)

研讨嘉宾

冯德堡/王小明/张朋川/韩禅学/三山陵/王坤/杨阳/徐文琴/刘莹/邰高娣/李文墨/张薇/方云