观念与灾变:我国北方沙地粮食作物兴衰历史的启示

2018-06-01马国君曾凡玉

马国君 曾凡玉

摘 要:历史上,沙米是我国北方内陆干旱、半干旱地区重要粮食作物,分布面积十分广阔,曾经为我国北方游牧民族的粮食安全和沙地生态系统维护,做出过积极贡献。秦汉以降,在农、牧民族长期频繁的族际“拉锯战”中,固定农耕观念逐渐代替了畜牧思想,使得沙米退变为“贱谷”“野谷”。由此兴起的精耕细作的农耕文化,不能很好地与干旱草原生态环境相互兼容,从而引发了草原沙化灾变面积的扩大。总结其间的经验与教训,对今天我国北方草原生态系统的维护,粮食安全建设可望发挥积极作用。

关键词:沙米;草原沙化;族际互动;沙地粮食作物

中图分类号:S567.21

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2017)02-0003-11

“沙米”(学名:Agriophy llum Squarrosum(lin) Mop)系藜科沙蓬属一年生草本植物,适宜生长在我国北方流动沙丘及沙丘间低地,是重要的沙地粮食作物。历史上,此类作物在我国西北、华北和东北诸省的沙地中分布广阔[1],是当地游牧民族粮食作物和牲畜饲草的主要来源之一。由于其根系发达,还是防风固沙的重要植物,长期维护了沙地生态系统的稳定[2]。

然而,在农、牧民族漫长历史岁月的族际“拉锯战”中,沙米种植区逐步被固定农地所置换,导致沙米种植面积的萎缩,代之而起的精耕细作农耕技术又很难与干旱草原生态系统的沙地① ①“沙地”与“沙漠”学界多有争议,一般认为“沙地”是指在半湿润、半干旱地区,受自然与人为因素的综合影响和干扰,形成类似沙漠的地貌类,称为沙地,属土壤学范畴。沙漠是沙质荒漠的简称,形成于地质历史时期,是纯自然作用下的产物,属地貌学范畴,分布于干旱和极干旱地区的荒漠区。 相互适应,从而引发了草原沙化等一系列生态灾变。时下,不少学者开始注意到沙米的生态维护价值,希望通过技术手段扩大沙米的生长范围,使之发挥固定沙丘的生态治理作用。但在无意中忽视了沙米种植与草原畜牧业运行的关系,以至于尽管采用了多种技术措施,但生态治理效果并不理想。对类似生态灾变治理思路做出有意义反思的代表成果有如下一些:《认识陷阱:当前生物多样性保护中亟待逃出的四个误区》《敦煌文献中的“草子”为“沙米”考》《鄂尔多斯植物资源》[3-5]等。以上成果在一定程度上涉及沙米的生物特性、沙米与社会环境的关系诸多内容,为本文研究奠定了基础。为深入这一领域的探讨,本文拟从沙米的生物属性和文化对策入手,试图揭示沙米种植兴衰的历史经验与教训,进而探明创新利用相关本土知识和技术的可行对策,希望对草原沙化的治理和我国草原牧区的可持续发展提供有益的启示,以便服务于我国内陆干旱民族地区的生态文明建设。

一、沙米的生物属性与当代沙地治理

就今天而言,在我国内陆干旱半干旱草原中,沙米已是一种习见的草原野生牧草,因其生物属性过于特化,常规的固定农耕手段一时无法实行规模化的种植。在历史上,有涉沙米分布相关地区的好几个以畜牧业为主的少数民族,如匈奴、鲜卑、乌桓、契丹,乃至后起的蒙古族,在畜牧实践中,却实现了对这种作物的驯化与种植,使之成为干旱草原地带的重要粮食作物之一,同时又是骆驼、羊、马等家畜的优质牧草。此外,这种作物的规模化种植,还能起到防风固沙的生态治理效果,对防范草原沙化发挥过不可低估的重大贡献。为了揭示沙米的生态价值,深入探讨沙米的生物属性也就显得必不可少了。

作为一种典型的沙生植物,沙米的生物属性不仅与流动沙地环境相互适应,而且还与多种草原动物结下了不解之缘。正如前文所言,由于其生物属性高度特化,离开了这样的生态环境,沙米就很难形成穩定的群落,甚至连正常的繁衍都会严重受阻。以至于静态描述沙米的生物属性远远不够,还需要将沙米置于所处的自然与生态系统中去加以考量,才能揭示其生物属性的特化。

沙米是一种一年生的草本植物,出地高度50cm左右,但其地下根系极为发达,能够从很广阔的沙土中获取水分和养料,因而天生就具有抗旱的禀赋。此外,沙米和其他沙生植物一样,结籽量很大,容易脱落,但种子甚为细小,很容易被动物或狂风带到很远的区域。因而,落地后的沙米种子成活率极低,能够侥幸发芽成活的幼苗,在通常情况下还不到其结籽量的1/10000。故要提高其成活率,就必须借助外力的作用。据调查,沙米种植的外力主要是借助草原动物的携带和践踏,使沙米的种子准确地落入距地表3-5cm间的沙土中,在天气冷暖交替的条件下,这一位置可以富集较多的液态水资源,沙米的种子也就很容易发芽成活,而且很容易正常出苗。在协同进化过程中,与沙米结成共生关系的关键动物是骆驼,其次是山羊和马,上述动物能够帮助沙米播种,并提高成活率。

除了动物外,在沙丘的背风坡下段,狂风将携带来的部分种子埋入合适的深度,从而也可确保沙米高比例发芽成活。也正因为沙米的繁殖和群落的形成具有这一特异性,一般性的耕作模式很难满足沙米的上述各项特殊要求。以至于直到今天,用人工播种的办法扩大沙米的种植,其成效并不理想。相反地,如果在沙米收割后,自然脱落的种子经过骆驼群或者羊群的践踏后,反而会收到理想的繁殖成效,可以凭借较少人力、物力、财力的投入,形成连片的沙米群落。

一段时间以来,学术界都在致力于对沙米实施人工栽培,使之能够服务于草原沙化的治理。这样的研究取向,也是基于沙米的生物属性而作出的判断和努力,要点有四:一是沙米的主根短小,侧根很长,有时长达8-10m,密布于5-40cm的土层中,向四周延伸,犹如丝网密布于沙丘表层,可发挥固沙,防范沙化面积扩大的作用。二是该类作物结籽量大,繁殖力强,一株正常生长发育的沙米,产籽量为8000-15000粒,因种子细小,易脱落,可以借风力传播到面积很广的地区。种子被沙埋后,遇雨即能迅速自然发芽生长。自然传播的范围直径可广达500m以上的沙丘表面。三是沙米多生于新月形沙丘的较低部位及丘间低地,通常伴生有沙拐枣、黑沙蒿等牧草。可以自然的错杂分散到地表覆盖层,对抗击风蚀,防止沙丘移动,具有明显的生态治理成效。四是该植物多为成片生长,茎为丛生,其落叶长期掉落地上后,经长年积累会形成厚厚的腐殖质层。这样的腐殖质层十分肥沃,能够支撑其他植物的生长,也能最大限度的防止水份的无效蒸发,使地面免受阳光灼伤。这对今天的沙地治理,无疑具有很高的生态价值。

不难看出,在当代的沙地灾变治理中,沙米完全可以作为先锋植物去加以利用,而利用的难点恰好在于,采用固定农耕的办法实施播种,很难满足沙米特殊生物属性的需要,因而成活率很低。这也正是历史上农耕文明渗入干旱草原后,无法对沙米实施规模化种植的根本原因。于是,就必然表现为,一旦在这样的地区实施游牧时,沙米的分布范围就会逐年扩大,沙丘也就可以自然固定。然而,一旦固定农耕生计进入后,不但会导致游动放牧的畜群缩小,而且连片分布的沙米群落就会在无意中逐步消失,并引发沙丘的复活。事实上,在漫长历史岁月的农、牧民族族际“拉锯战”中,这样的交替过程总是频繁出现,并在史籍中有所记载,但往往被研究者所忽略,这就不得重温一下沙米兴衰的历史过程了。

二、沙米兴衰的历史过程

我国农、牧分布区大致是以200-300mm年降水线为界,该线以北的广大地区为内陆干旱和半干旱区,涉及区域包括塞外、西北诸地。我国的古代长城也正好是沿这一降雨线而修筑,长城以北为游牧区,以南为固定农耕区。历史上,典籍记载这一地区耐寒、耐旱的农作物有沙米、粟、稷等。“沙米”,在文献中又称“东墙”“登芗”“登相”“登厢草”“草子”等等。从名称就不难看出,早期的名称显然是来自少数民族语词的音译。值得一提的是,“沙米”曾是我国北方游牧民族重要的粮食作物和优质牧草,被驯化的历史十分悠久。然而,沙米这种农作物在秦汉以前叫什么名字,分布范围多广,各游牧民族又是怎样培植这种作物等问题,笔者查阅典籍后,暂难知其详,还有待后之贤者加以考证。然其间,可以清晰说明之处大致如下。

自秦汉以降,在农、牧民族频繁的族际“拉锯战”中,游牧民族所培养的“沙米”开始引起了内地汉族居民的关注,并在正史中留下了可凭的记载。《史记》卷一百一十七《司马相如列传》载有“东蔷”一名。裴骃《集解》补注云:“徐广曰:‘乌桓国有东蔷,似蓬草,实如葵子,① ① “葵子”非指今天的向日葵,而是一种菊科类作物的种子,又称“葵菜籽”。这是一种典型的耐旱类作物。(明)李时珍《本草纲目》“草葵”载,“葵菜古人种为食,今之种者颇鲜。有紫茎、白茎二种,以白茎为胜。大叶小花,花紫黄色,其最小者名鸭脚葵。其实大如指顶,皮薄而扁,实内子轻虚,如榆荚仁”。 十月熟。”据徐广所言可知,沙米这种植物在两汉时代的塞外,已经有了规模性的种植,因而才会需要关注其成熟期,并对此特意加以说明。《后汉书》卷九十《乌桓鲜卑列传》载:“乌桓者,本东胡也。……遂水草放牧,居无常处。……食肉饮酪,以毛毳为衣。……其土地宜‘青穄及‘东墙。‘东墙似蓬草,实如葵子,至十月熟”。《魏書》卷三十《乌桓鲜卑东夷列传》载:“乌丸者,东胡也。……俗善骑射,随水草放牧,居无常处。……俗识鸟兽孕乳。时以四节耕种,常用布谷鸣为候。……地宜‘青穄‘东墙。‘东墙似蓬草,实如葵子,至十月熟。” 史料中所称的“乌丸(乌桓)”系我国古代北方游牧民族之一,唐代以前主要生息在今辽河下游、山西、河北北部及内蒙古河套一带,这一地区恰好是沙米重要产区。凭借这一记载可知,在南北朝时代“乌桓”已经规模性的种植沙米这种作物了,不过他们并不是按照固定农耕的办法去种植,而是作为畜牧中的副业去加以种植。这就进一步表明,沙米从一开始驯化,就不是作为固定农耕区居民去加以种植的作物。

稍后,涉及沙米的私家著书,官方文献还有,贾思勰的《齐民要术》卷六载:“东墙,沙米。《广志》曰,‘东墙,色黑青,粒如葵子。似蓬草。十一月熟。出幽、凉、并、乌丸地”。凭借这一记载不难看出,早在晋朝时成书的《广志》就已经注意到,沙米在塞外不仅早就被驯化种植,而且种植的范围东起燕山,西抵河西走廊,基本涵盖整个塞外之地,足见其种植规模之广阔。到了今天,学界还将这种作物称为野生牧草,显然是对史籍的一种误读。

唐代敦煌文献《沙州都督府图经残卷》“瑞葛”条载:“野谷,右唐圣神皇帝垂拱四年,野谷生于武兴川。其苗蔾高二尺已上,四散似蓬。其子如葵子,色赤黄;似葵子,肥而有脂。炒之作麨,甘而不热,收得数百石,以充军粮。”[6]资料所言,“垂拱”乃是指唐武则天年号,“垂拱四年”即公元688年。“沙洲”是唐代在今天敦煌地区所建的地方行政区。值得一提的是,敦煌文书称“沙米”为“草米”,“野谷”等,这显然是立足于唐代中原地区规范化的固定农耕而做出的判断。对比此前的史料不难看出,唐代以后这种作物对内地的汉族居民而言,已经变得很陌生了。其间的原因只能理解为,南北朝后期重新统一塞北的突厥等民族,已经不再像早年的乌桓、鲜卑那样规模性地种植沙米了,而靠突厥势力起家的李唐王朝不熟悉沙米这种植物,也就成了情理之中的事情了。因而,也才会把这种植物称为“野谷”。至于沙米能够在唐代的沙洲收到数百石充作军粮,则应当正确地理解为,当时沙洲所在的河西之地还有乌桓、鲜卑等族的居民承袭了沙米种植这一传统,数百石的沙米应该是来自这些民族之手。

据以上材料可知,古代“沙米”产区大致位于我国历史上传统的农、牧交错地带,该区域生态系统脆弱,土地多属砂质土,雨量稀少。近人严重敏的研究认为:“(当地)年降雨量在三百五十公厘以下。这样的土地,如开发利用得好,可以为畜牧业的发展提供得天独厚的环境。但若开为耕田,风侵日蒸,则沉砂飞扬,反易成荒原。”故“本区实不适宜固定农业,且土力薄弱,如强制推行农业,鲜能维持五六年之久”[7] 。1957年,中国科学院对蒙古、陕北、宁夏等地的沙地环境进行了综合考察,研究表明:“人为开垦破坏了植被,特别是破坏了那些古代沙地的植被,促进了流沙的形成和扩大。……其最突出,最明显的例子就是毛乌素沙地[8]”。上述结论不仅符合今天实情,而且在古代典籍中还可提供更其有利的佐证。

南北朝时期,匈奴首领赫连勃勃曾经在今天的毛乌素沙地建筑了统万城,作为他所建大夏国的都城。在当时,这一地区能够建立都城,足证这里生态环境良好,而且肯定有充足的粮食补给。对此,《晋书》有相关记载。《晋书》卷一百三十《赫连勃勃传》载,公元 413 年,匈奴赫连勃勃营建大夏国都统万城,都城落成后,刻碑城南。碑文云:“近详山川,究形胜之地……石郭天池,周绵千里。”又载:统万城“华林灵沼……土苞(泛指水草丰美)上壤。”这就足以证明,在当时的鄂尔多斯南缘,土地并没有沙化,畜牧业、农业都很发达,否则就很难支撑一个帝国的存在了。又据(唐)《元和郡县志》卷四《夏州朔方县》载,公元413 年,匈奴族首领赫连勃勃巡游到统万城,当时他看到这里良好的自然环境曾感叹地说:“美哉,临广泽而带清流,吾行地多矣,自马岭以北,大河以南,未之有也。”这一记载表明,古代的鄂尔多斯地区一直是水草丰美的富饶之乡。类似的记载还见于(宋)《太平御览》,该书卷五五五亦载,赫连勃勃北游契吴山,登高远望,感慨统万城周边环境之美云:“美哉,斯阜!临广泽而带清流。吾行地多矣,未有若斯之美!”等等。

古代的鄂尔多斯地区,不仅水草丰美,而且畜牧业极其发达。对此,《魏书》的如下记载,可资佐证。《魏书》卷四上《帝纪第四》载,北魏始光四年,北魏攻破統万城时,“获马三十余万匹,牛羊数千万”。《魏书》卷一百一十《食货志》又载:“世祖之平统万,定秦陇,以河西水草善,乃以为牧地。畜产滋息,马匹二百余万匹,橐驼将半之,牛羊则无数。高祖即位之后,复以河阳为牧场,恒置戎马十万匹,以拟京师军警之备。”应当看到,这是北魏王朝在鄂尔多斯畜牧业经营的常态,当时的畜牧业规模,就其单位面积的载畜量而言,即令是今天畜牧业最发达的荷兰也难以企及[9]。但请不要忘记,当时在规模性经营畜牧业的同时,沙米等沙生粮食作物也始终处于大面积的种植状态,不仅可以获取粮食,支撑庞大帝国的开支,而且还能为大量的畜群提供饲草。然而,高效的产出并没有导致土地沙化,这才是我们今天需要认真反思的重大的历史事实。

由于沙米的种植区主要在农、牧交错带上,到了唐代,随着东突厥对唐朝的归顺,朝廷为了巩固边防,在鄂尔多斯南部的沙米产区推行“徙民实地”,进行垦殖,固定农耕随之渗入到鄂尔多斯等地,始料未及的灾祸却随之而发生。唐朝在统万城故地设置了夏州,但新建的夏州城却因为复起的风沙肆意侵扰而被迫南迁。到了唐代后期,以及五代十国时,由于国内政局混乱,北方游牧民族也随即南迁,沙米的种植又再度重起,生态环境随之而得到恢复。以至于到了宋代时,废弃的统万城再度成为西去高昌的中转站。这样的生态恢复,又与后起的西夏王朝主要执行畜牧生计不无关联。这里的生态环境良性运行,直到成吉思汗征灭西夏时还得到了延续,成吉思汗曾在鄂尔多斯南缘屯兵数十万,牲畜和粮草都能得到满足就是一个明证。

明代,为防蒙古军事势力南进,在传统的沙米种植区设置了辽东、蓟州等“九边”“列镇屯兵,带甲四十万”“屯田以自给”[10]196。由此当地的生态环境再次受到严重的冲击,以至于新建的榆林城还蒙受了沙埋的侵扰。清朝为对付准噶尔蒙古的侵扰,政府又再次支持招民屯垦,为大量关外清军,积极就地解决军粮。雍正末年,据延绥镇总兵奏称,在陕西毗邻的鄂尔多斯河套地区的“榆林、神木等处边口,越种蒙古余闲套地约三四千顷,岁得粮十万担”。① ①《清高宗实录》卷十四,雍正十三年。 道光年间,敦煌移民人数至“九万”。 安西在道光年间“居民约达七万”,整个河西走廊人口号称“三百万” [11]112等等。

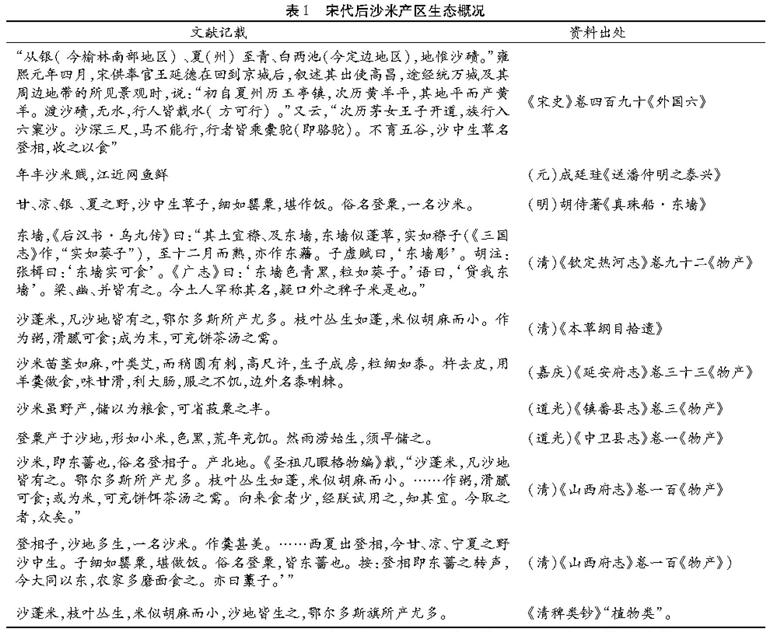

值得一提的是,随着中原王朝对此地经营的加强,同时也加速了北方游牧居民自身的农业化。康熙三十一年(1692年)七月,康熙帝巡行塞外漠南蒙古诸地时,沿途见蒙古牧民垦田耕种时说,“农业非蒙古本业,今承平日久,至多依山为田,即播种后则四处放牧,秋收乃归”。② ②《钦定热河志》卷七十五《荒田诗序》。 雍正、乾隆后,塞外游牧民族开始放弃传统的粗放型游牧,逐渐向定居农耕转变。乾隆十五年(1750年),乾隆帝巡行到喜峰口、古北口外的热河地区时,看到当地的蒙古等民族在田间耘禾松土,山坳原野,禾苗葱绿诸情景,即吟《山田诗》,“蒙古佃贫民,种田得租多。即渐罢游牧,相将艺黍禾”等。③ ③《钦定热河志》卷九十二《弘历山田诗》。 如前文言,固定农耕的生产模式在干旱草原地带,产生的生态后果会直接导致沙地灾变面积的扩大,与此同时沙米的种植也被内地农作物代替,沙米再次沦为低贱的“野粮”,甚至不为当地居民所熟识,其情形见表1。

表1 宋代后沙米产区生态概况

从表1可见,原沙米产区,“甘(甘州)、凉(凉州)、银(银川)、夏(夏州)”诸地,由于开发不当,都会造成沙丘的复起和干旱草原的沙化。对照前文所述文献记载,这恰好是沙米产区生态环境恶化的真实写照。同时由于该区域居民固定农业化,内地农作物,如小麦、粟等粮食作物在当地的主粮化,沙米随之而“野产”化,成了“贱谷”,并不为当地土人熟识,他们甚至怀疑是长在湿地的“稗子”米呢。民国时期,军阀混战,各军阀为保存实力都致力于扩大固定农业垦殖,大大加速了农、牧交错地环境的恶化。如民国时期属鄂尔多斯地的绥远省,“荞麦、小麦、玉蜀黍所在皆多”,“归绥、包头等处垦地约三万亩”, 塞外草原南部“粳米、糯米尤多”等等[10]129。在这样的历史背景下,由于沙米地生态环境的破坏,导致畜牧业发展受挫,故荒年甚多,沙米成了度荒的“野产”了。(民国)《神木县乡土志》卷三《物产》载:“登芗,草实生于沙漠中,荒年尤多,民取以充饥”。(民国)《民勤县志》“物产”项亦载:“沙米,野产,入冬,採之煮粥”。值得一提的是,在民国时期编纂的典籍中,沙米已被归为“草属”,① ①(民国)《沁园县志》卷四《物产》。书载,县境草属有“莎蓬”。 而不再认定为粮食了。自中华人民共和国建立后,一些畜牧专家,包括一些本土牧民对沙米这一类沙地粮食作物都陌生了[12]。

从上可见,自秦以降,在农、牧民族之间频繁的族际“拉锯战”中,位处干旱草原带的北方沙米种植区,由于在农耕观念的影响下,导致原住各民族传统生计方式的转变,所诱发的生态后果是沙米的“野生化”,以及其着生生态环境的严重沙化。故回顾北方沙地各民族族际互动变迁与沙米兴衰发展的历史关系,对于下文探讨农、牧观念的冲突、适应与否,对环境的作用就显得甚为重要了。

三、农、牧文化冲突的历史教训

沙米曾为我国北方游牧民族粮食安全和维护沙地生态系统稳定作出了它应有的贡献,然历史上沙米分布区为干旱草原带,也是农、牧民族政权的“拉锯战”争夺带,在其频繁的族际战争中,“都带来了草场的衰退,加速了自然条件的恶化,助长了沙漠化的速度”。至清代后期,边外垦殖区逐渐过渡到农耕为主,放牧为次的耕作新局面后,进一步加速了相应区域生态环境的恶化[13]。查阅今天实测地图,发现这些地区已经为沙漠广布之地了,主要有巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库不齐沙漠、乌兰布和沙地、毛乌素沙地、浑善达克沙地[14]等,有的地区沙漠化灾变还在越演越烈,这必然要留给我们诸多历史思考。如我国北方农、牧交错地带原生植被构成、民族变迁,生计模式与环境的关系等等,这些内容都成了今天沙漠治理必须考究的事项。综合考量历史文献所载农、牧观念的看法,整合田野调查资料,剖析沙地生态结构,挖掘民族本土生态知识就显得甚为重要了。

(一)农、牧观念与生态适应。

中国疆域之大,环境各异,要做到开发模式与环境的兼容,就得注意开发模式与地理环境是否适应。历史时期北方沙地粮食作物沙米变迁的历史,其实与农、牧观念的互为消长存在着密切的关系。就农、牧生计模式与环境适应言,精耕细作农业区主要在长城以南的黄河流域、长江流域和珠江流域诸地,但却不能推行到长城以北的干旱草原区。原因在于,这一耕作制度的特点是必须排除地面的原有植被,清除所有植物的残株,然后挖松土块,抛弃碎石,种下所要的农作物。出苗后再加以松土,使之容易成长,如此常年累月,不仅毁损原生的植被,更严重的是泥土被刨松,改变了原来的凝固结构,其生态负作用也可想而知了。据研究,假如在北方“沙漠中,每年能获得1000mm以上的降水量区,它亦会长满植物,产生肥沃的土壤” [15]。但沙米产出地属干旱草原,实际年降雨量在400mm以下,干燥度大,晴日多风,但若开辟为耕地,则会积沙成灾。(民国)《西北地理》载,农耕开发模式会使 “原来良好的草地,往往开辟未久,即已成一片黄砂” [7]。这样的生态环境一旦形成,就难以恢复了,因此长期实施固定农耕,对干旱草原生态环境的破坏是显而易见的。

畜牧业要维持产畜量的规模和数量,就得最大程度地维持地表植被的稳定,若要执行固定农业种植,同样得保持地表植被的覆盖率,并做到不连片翻耕土地,才能有效地抑制强烈的风蚀和土壤水份的无效蒸发。作为游牧民族副业的沙米一类作物,当地牧民往往是在春季冰雪融化后,撒上农作物种子,决不大规模翻耕土地,然后赶着畜群,离开播种地,执行“随水草放牧”的生计模式。到了秋季,作物成熟后,再将谷草杂生的庄稼,进行收割。其余谷草混杂的庄稼,收割后供牲畜做饲料,这是典型的耕牧混成生计模式。种植业在社会经济结构中虽有一定地位,但只起辅助作用。因而,这样去辅助种植农作物,风蚀作物得到抑制,地表的风化壳和植物残株不会受损,储藏在土壤中的水资源也不会无效蒸发,草原生态系统也不会大规模受损,同样也不会出现沙化阶段。南北朝时,在今宁夏、陕西北部、陕西等地执行的就是这样的生计模式,当时能够做到“水草丰美”,就是一个明证。

需要说明的是,这一地区也是前文言及的沙米分布区。魏晋南北朝时期,在这一区域的民族政权有后凉(氐)、南凉(鲜卑)、北凉(匈奴)等,执行的或为游牧,或半农半牧,这说明畜牧业与当地的生态环境是相互适应的,故出现了许多大型的国营牧场[16]。这些地区虽不宜农耕,但在历史上为畜牧业的发展提供了得天独厚的环境。

然而,在农、牧民族族际互动过程中,特别是中原王朝与北方畜牧业政权对立时期,中原王朝都积极推动过移民开发,作为巩固边疆的重要政策。而后果又必然导致并不适应于干旱草原的农耕文化,反而被视为“先进文化”。加之宋代以后,北方游牧民族自身逐渐农耕化,这样的开发观念前提是提升国力,巩固彼此政权的边疆,但在长期的开发过程中,就会导致地力衰竭,不但不能导致粮食增产,反而会诱发生态灾变。同时,这样的观念进一步改变了沙地作物的多元化,打破了作物之间的共生关系,出现了生态灾变。这应当理解为当地各民族传统生计受挫,原有生计模式中的传统生态知识发生改变而派生的产物。故对沙米生长区采用什么样的开发模式就显得甚为重要了。如果执行游牧经济,不仅不会诱发规模性的生态灾变,而且还能维持当地生态的稳定,促进当地经济的发展。我国古代著名农书《齐民要术》言:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返性,劳而无获”。这代表了时人对作物与自然关系、经济发展的一种正确表达。

因此根据地理环境,选择最适宜种植的作物,调整农、牧观念,才能有利于沙地生态环境的恢复与维护。(民国)《河西走廊》载,“要开发河西,需建水利实施,修水利工程,保护森林,改良土壤,选择最适宜当地的农作物”,进而指出:“土地利用之最终目的,在乎增加农产,今日河西农作,原以栽培食粮作物为主,当中尤以小麦、大麦、青稞最普遍,单位面积产量不高。今后应就地理环境之所宜,选择最适宜作物”。“他若碱性太重,地势又高”,“亦可栽培耐旱、耐碱之牧草,配合高山草原,推广畜牧事业” [11]113。这样的见解,至今还不失去其倡导价值。

(民国)《中国西北地理大纲》亦载:“西北土壤分布在沙漠山地带,论农业范围,首先考察农田之面积及谷物种类。西北荒原,专业畜牧,鲜耕作之事。大漠左近,崇山外绕,雨量在十二寸以下,农事无甚希望也 。[10]38”(民国)龙骧呈报《中国裁兵就垦移植边疆有必要注意三点建议书》言:“热、察、绥、甘、新沿边,青海暨川边各处,僻处高原,雨水稀少,地力硗瘠,种植困难,若言作物收益,岂惟远逊内地十八行省,抑且不及东三省,今以多数兵士屯垦西北高原,能变硗瘠为膏腴,易荒凉为富庶乎?”又言:“热、察、绥、甘、新沿边,青海暨川边各处,干旱地耕种以外,牧畜为大宗,今若称兵屯边,除化兵为农外,如遇牧畜之地,即可编为牧民。”[17]

当代学人杨庭硕先生言:“大规模的种植和使用某几种有限的植物,最终都会导致在不适宜的地方强制种植这些有限的植物物种。這既违反了相关植物的生物属性,又与生物多样性的维护背道而驰,还与民族文化的多样化并存相左。最终会使得人们的生活方式越来越单调,无意中种下了不胜枚举的生态隐患,自然与生态灾害的成灾和频率都会不断的攀升。”[18]故正视历史和现实,认真总结经济开发过程中的经验和教训,因地制宜,真正做到宜农则农,宜牧则牧,宜草则草,宜荒则荒,力争做到经济发展与生态环境维护并重,才是可持续发展之道。

查阅古籍涉及沙地的粮食作物很多,如前文提及的穄、粟、稷等,这些作物都适应在沙地生长,都是很好的牧草。历史上由于对环境认识不足,或单向的考虑边防稳定,做了一些开发与环境不相兼容的经济行为,其间的经验与教训需要重新审视,准确定位,并加以扬长避短,才是开创未来之道。

今天之新中国是我国各民族团结、奋斗,共同缔造的,维护祖国的生态环境稳定,各民族居民人人有责。今天我们的祖国统一繁荣,考虑粮食作物、生产方式与环境的适应,吸取历史上的开发经验和教训,亦就显得甚为重要了。

(二)生物多样性与生态适应。

生态系统的稳定性,关键是看其构成的复杂性。从历史记载看,沙米产区的生态系统甚为复杂。但就沙米的植物群落而言,它也是由多种植物构成的复杂群体,不同植物有其不同的用处,在沙米群落中,不同的植物、动物,乃至微生物,其间都具有密切的互补作用,只有和谐并存,互为依存,沙米群落才能生生不息。据考古研究表明,这里植物甚为繁茂,以蒿属为主,伴生有蔾科、寥科、毛茛科、十字花科、菊科等多种牧草,其间还间生有麻黄一类的特种草本植物,还有部分乔木稳定存在。更需要指出的是,生息在沙米群落中的动物,也是生态系统稳定的必须要素,因为这些植物的生长还需要动物做出适度的消费,需要它们传种、消费,沙米群落才可以稳定延续。由此看来,当前沙地恢复工作中,不少人只是一味的植树种草,而忘记了与之匹配的动物,甚至还有微生物,认为生态建设只是单一物种植株的恢复。这样的做法,从一开始就陷入了观念上的失误之中,其后的生态维护成效不显著也就不可避免了。对此,历史文献同样可以提供有利的佐证。《辽史》卷一百十五《西夏外记》载:“西夏,本魏拓跋氏后,其地则赫连国也。……土产大麦、荜豆、青稞、杨子、古子蔓、咸地蓬实、苁蓉苗、小芜荑、席鸡草子、地黄叶、登厢草(即沙米)、沙葱、野韭、白蒿、咸地松实。”在这里,对沙米生息的植物群落构成,作出了较为详实的记载。从中可以看出,栽培沙米并不是仅仅种植沙米,而要将很多不相同的沙生植物混种在一起。据此可知,时下单纯种草就想实现生态恢复,其成效不理想,并不是技术问题,或者是投资不够的问题,更不是人们不努力的问题,而是观念的偏颇导致了所有的努力付诸东流。之所以会出现这样的观念偏颇,其根源来自用固定农耕种小麦、水稻的办法去指导干旱草原的生态恢复。观念如果不调整过来,即使付出再多的努力和时间,恐怕也很难收到预期的成效。这样的植物都极度耐旱,他们混长在一起,就形成了稀密相间的疏树草地生态系统。中国古代的浑善达克沙地、科尔沁沙地、毛乌素沙地、呼伦贝尔沙地等,在健康状态下其结构与功能恰好就是这样的疏树草地生态系统。① ①蒋高明:《怎样理解生态与生态系统》,见http://www.360doc.com/content/17/0219/10/16436572_630242040.shtml。 同时每年各类植物的枯叶,可以在地面形成厚厚的风化壳,这样的风化壳具有保水储水的功效,有效的维护了沙地生态系统的稳定,也成功的支持了畜牧业的发展。

就是到了近代以来,干旱草原生态系统植被的物种构成仍然丰富。对此,可以参考(民国)《河西走廊》一书的如下记载,书言:“沙漠中之植物,当以红柳、荆棘(俗称骆驼草)、枸杞、沙米、桦豆与芨芨草为主,红柳生长可阻止沙石转移,即至流沙掩埋树干,仍能继续生长增高以露出沙面,于是红柳所在处,逆为沙丘累積停滞之地。”[11]102从这一资料看,沙地的诸类作物都处于共生状态,这样的和谐共生,对于沙地环境的维护可以发挥积极作用。如前文言,沙米生于新月形沙丘的较低部位及丘间低地,但红柳对沙石的阻止,其受阻背面局部区段,有时可形成单纯的群落,或有少量其他沙生植物掺入。这样的共生,能有效的维护北方沙地生态环境的稳定。

值得一提的是,随着农、牧民族在族际互动进程中,人们对沙地生态系统的干预和影响亦越来越大。从唐宋开始推行移民守边,大肆开垦。就现在的毛乌素沙地言,该地区为清朝移民守边的一个垦区,由于无序开垦而沙化,致使陕西省的榆林城从目前的准格旗十二连城一带,三次搬迁现在的地址。鸦片战争以来,牧民弃牧经农,以及官垦、私垦和军垦等,导致畜牧地植物共生关系,以及所形成风化壳和地表植物残株受损,沙地失去了庇护,在强烈的风蚀作用下,就会形成可移动的沙丘,使植被自然恢复受阻,表现为不可逆的生态受损,引发了农、牧新矛盾。“植物是土壤的创造者,又是土壤的保护者。其根系能固定土壤减少风蚀,枯枝落叶分解物能使土粒聚合,在降低土壤肥力损失的同时,还能恢复退化的土地生产力”[19]。这样的科学判断,其实早在清代初年早就注意到了。(雍正)《朔州志》卷七《物产》结尾言:“物生于天,殖于地,成于人。”意思是说,生物生长都有其规律,人的观念能促使作物的生长,也能对生态的稳定作出积极的贡献。但是,如果观念发生偏转,用固定农耕的观点去处理干旱草原的生态问题,就不免会在无意中种下土地沙化灾变的祸根。进而还必须注意到,要维护特别是要恢复干旱草原生态系统,光注意生态系统的植物匹配还远远不够,还必须关注植物群落与动物的匹配。我们必须牢记,植物自己不会走路,植物的授粉,种子的传播,除了仰仗自然力的作用外,更重要的是仰仗动物进行传播和播种。

中国干旱草原上的沙生植物,其种子都十分细小,有的甚至还带有刺和羽翼。这样的生长方式,正是有利于通过风去传播种子,进而还需要借助风力携带的泥沙将落地的种子覆盖起来,沙生植物群落也才能得以扩大。不过,动物的作用则更具能动性,牲畜的毛可以携带种子传播,牲畜的蹄子可将落地的种子踩踏进入沙丘表层底下。非反刍的动物,食入的种子不能消化,还能将种子从粪便中排出,这样更扩大了种子的成活率和播种范围。蒙古族居民实施“五畜”合群放牧,就是对这一生态做出的积极应对。对沙米这一作物而言,骆驼和山羊做出的贡献更大,特别是骆驼,它能将散落在地上的种子,踏入合适的深度,从而确保绝大多数种子都能成活成株。山羊也能做到这一点,但因其蹄子较小,播种的效能也就远不如骆驼了。马匹是非反刍动物,它能借助粪便的方式帮助沙米传播。由此看来,“五畜”合群放牧并不是简单的放牧,事实上也为种植沙米这一类作物,替人完成了人力劳作的操作。蒙古族牧民,正是完全掌握了这一生态特点,因而,驱赶骆驼群反复践踏沙米播种过的地带,以此来实现沙米的仿生播种和种植。遗憾之处正在于,此前的相关做法没有注意到这一特殊情况,更不了解蒙古族本土知识的价值。因而近年来,在科尔沁沙地、毛乌素沙地、浑善达克沙地淘汰了骆驼的饲养,这才导致这三大沙地的沙米群落急剧萎缩,而这正好是今天需要汲取的惨痛教训。

沙米在历史上曾作为多个游牧民族的粮食作物。如清代甘肃省宁夏、河西走廊的敦煌,山西省的保德州,以及伊克昭盟等地,其粮食作物就包括沙米。但是在农、牧民族族际互动过程中,成了野谷,进而被淘汰。这一结局的出现,是因为在族际互动中,人类的活动违背了当地的生态环境各物种之间的协同进化关系,打乱了其间和谐共生的基础,故诱发生态灾变,也就成了不可避免的惨剧了。

值得注意的是,人类开发不当,可以诱发沙米着生环境的恶化,然培植沙米也能提高其生长量,进而也能加速沙地生态环境的恢复。科尔沁沙地曾是我国北方著名疏树大草原,历史上,在人类无序的土地垦殖中,草原沙化致使这里10%的土地面积被流沙覆盖。然而,在沙地先锋植物中,沙米属最为常见者。它能在流动沙丘的大部分位置自然成株,并占据优势地位,在沙米的庇护作用下,后续物种才得以陆续进入。同时也为牧民大面积播种柠条、洋柴等优良牧草,或为栽树种柳创造极好的条件。随着沙丘上植物种数的增加和生物量的提高,部分沙丘亦被逐渐固定,一定程度抑制了沙漠化扩大[20]。加之沙土有良好的水份下渗性能和保水能力,流沙浅层具有较高的土壤含水量,为植被恢复提供了良好的水份条件,在大量沙米天然种源存在的情况下积极对其加以保护,也存在着植被快速建立并向稳定植被类型演替的可能[21]。故了解沙米对沙地环境的适应,建立沙米群落,将有助于人工生物固沙措施的有效实施。但即令如此还不应该忘记,蒙古族居民“五畜”合群放牧的不可替代性,如果能引入骆驼、山羊实施适度放牧,生态恢复还能做得更好、更快。遗憾的是,这样的事情至今还没有引起自然科学者的关注,故而,值得为此大声疾呼。

(三)民族本土生态知识与生态适应:

民族本土生态知识,即各民族在长期特定区域活动中,所形成的经验和智慧,这样的智慧包括对植物属性的认识与环境的关系等,以及如何利用这样的经验做到与环境的兼容。历史上,沙米曾经是好几个民族的主粮,“敦煌文书”中记载,唐代缴纳到沙洲军营的沙米税收数量高达数10万担。清康熙皇帝在征服准噶尔蒙古噶尔丹时,曾在鄂尔多斯沙地征集到相当数量的沙米供作军粮之用,足以反映其群落规模之大。这也反映了沙米与沙地环境的适应,各族居民对沙米属性和沙米种植具有精深的认识。因而,可以做到人为实施半野化种植,如下的史料可以为此作证。

对于沙米种植技术,(道光)《中卫县志》卷一《物产》载:“登粟产于沙地,……然雨涝始生,须早储之。”此则资料已经涉及沙米生长和储蓄的本土知识。遗憾的是,言所未及之处在于,怎样仰仗人力扩大这种植物种群规模。我国著名人类学学者杨庭硕先生通过自己在北方草原的调查,补充了这一资料记载的不足。杨先生认为:“沙米的颗粒极为细小,落到干旱的沙丘上很难萌发生长,必须落到沙下2-4cm之间才能正常发芽成株,如果是完全仰仗自然力,实现其自我繁殖,种子的存活比例不到1/10000。但如果实施人工干预,情况则大不一样,只需要在沙米生长带收割完毕后,让成群的骆驼反复踩踏,从而将自然散落的沙米种子踏入沙丘中的预期深度,那么,来年这里就可以长出连片的沙米,既不要撒种,又不要中耕除草,就可以稳获丰收。”[22]此外牧民采取的沙米培育法还有粪种法,人工播种法等。沙米属骆驼、马诸家畜喜食的优质牧草,吃下没有被消化的沙米种子随着牲畜粪排出体外后,这样的粪肥自然成了沙米的培养基。当地的牧民喜欢将这样含有沙米的牲畜粪,移埋在沙丘坡脚、湿润的沙海子或干河床两岸较潮湿的沙地里。如果是在流沙区人工播种,他们会将沙米种子散落在地上后,再用茨柴拉沙覆盖,或赶羊群践踏,达到覆土的目的。如果粗而带刺的沙米果枝粘附在骆驼身上被带走,牧民看到后,会将这样的枝果一起埋在沙丘低地里等等。经过这样的技术处理,沙米种子在来年春天下雨后,就可以在这样的地区看到一片葱郁的沙米幼苗 [23]。时下,不少学人将沙米视为野生植物,对历史记载中沙米收获量之大表示怀疑,其原因在于没有注意到民族文化在其间所发挥的特殊作用。

概之,回顾历史,转变观念,因地制宜,利用民族传统知识扩大沙米种植,注意其群落中的物种搭配,促进其生长。这不仅是生息在沙地各族居民之福,也是我国多民族国家粮食安全、生态建设之福。对此类粮食作物的培育应该引起学界和政府的关注。

四、吸取教训,开启未来

从上文研究可以看出,历史上,沙米曾是北方民族重要的粮食作物和优质牧草,亦曾有效维护了沙地生态环境的稳定,但在农、牧民族长期频繁的族际“拉锯战”过程中,农耕观念逐渐代替了游牧思想。加之内地的农作物及耕作方式,又不能与干旱草原生态系统相互兼容,结果才导致沙米从主粮退变为“贱谷”“野谷”,并诱发了农、牧交错带生态环境的退变,引发了一系列的生态灾变。需要注意的是,古时候这些地区曾发育出良好的疏树草原生态系统,水草丰美,风光宜人,是优良的牧场,产出沙米甚多。即令今天,甘肃的武威、张掖、酒泉,以及腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠等局部地区[24]沙米还有零星分布。但这种植物已经不是主粮作物了,而且亦多不为外界所知。因此回顾历史,总结经验教训,让沙米能再次为我国粮食安全和生态恢复服务,以下几点还得引起我们关注。

(一)加强农业历史文献、田野调查资料的收集、整理和研究

我国历史文献甚多,有涉农业的几部农学大作以及地方志、私家著书、民间文献等,都一定程度涉及了我国多元化的粮食作物构成。但记载甚为简略,语意不详,特别是有涉少数民族农业粮食作物的资料就更少了。故探讨沙米历史,种植技术诸多问题,除了历史文献外,还得加强田野调查,以获取更多的民间资料,进而才能获得对沙米与环境适应的一个整体性的系统认识,以指导我们今天的沙地治理。

(二)改变农、牧“谁先进”与否观念,做到因地制宜

《辽史》卷三十二《营卫志》载:“天地之间,风气异宜,人生其间,各适其便。王者因三才而节制之。长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食,桑麻以衣,宫室以居,城郭以治。大漠之间,多寒多风,畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家。此天时地利所以限南北也。辽国尽有大漠,浸包长城之境,因宜为治。”从材料内容看,治理国家需要因俗而治,而治理环境问题又何尝不是这样呢?历史上,沙米属农、牧交错带重要的粮食作物和优质牧草,适宜干旱草原生長,对于维护沙地生态环境稳定和经济发展发挥了积极作用。目前我国正在推进生态文明建设,而有关沙地治理,我们就得关注历史时期沙地作物与环境的适应,各民族生计方式与环境的适应等内容。沙米适宜在干旱草原生长,对生态维护可以发挥积极作用,这是经过漫长历史岁月检验的真理。今天在甘肃河西走廊许多地区都还有沙米生长,有条件的地区应该在保护资源的前提下,组织人力采集并研究沙米,提升对沙米价值的认识,并对其加以开发利用,找到一条既能推进沙地治理,又能保障我国粮食安全的生态治理之路。

(三)加强多学科的交叉研究

近年来,随着我国沙漠化地区生态环境治理力度的加大,揭示沙漠化逆转机制中的植被过程为人们所重视。然而,土地沙化灾变治理内容甚为复杂,涉及的学科诸多,如气候学、环境学、土壤学、地理学、植物学、民族学、历史学等,不是靠哪一门学科单打独干就能完成的事情。只有进行跨学科的交叉研究,才能促进我们学术的互动,加深对我国历史文化地理的了解,只有这样才能真正找到一条适合我国地方经济发展和生态文明建设的路子来。

参考文献:

[1]西北植物研究所.黄土高原植物志(第一卷)[M].北京:科学出版社,2000:236.

[2]韩向东.固沙先锋植物沙米的生物学特征研究[J].甘肃林业科技,2007(4):3-8

[3]杨庭硕,等.认识陷阱:当前生物多样性保护中亟待逃出的四个误区[J].云南社会科学,2016(4):84-90.

[4]高启成.敦煌文献中“草子”为“沙米”考[J].敦煌学集刊,2002(2):43-44.

[5]丁崇明.鄂尔多斯植物资源[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2011:26-27.

[6]唐耕耦,等.敦煌社会经济文献真迹释录(第一辑)[C].全国图书馆文献缩微复制中心,1990:2.

[7]严重敏.西北地理[M].郑州:大象出版社,2010.

[8]安介生,等.边界、边地与边民—明清时期北方边塞地区部族分布与地理生态基础研究[M].济南:齐鲁出版社,2009:264.

[9]李红香.论民族文化与环境的适应、冲突及其对生态恢复的影响—以统万城周边地带的生态变迁为例[J].原生态民族文化学刊,2014(3):10-18.

[10]汪公亮.中国西北地理大纲[M].郑州:大象出版社,2010.

[11] 陈正祥.河西走廊[M].郑州:大象出版社,2010.

[12]杨 威.盼望“沙米”遍布在新疆所有的沙漠上[J].新疆农垦科技,1986(6):29.

[13]中国自然地理·历史自然地理[M].北京:科学出版社,1992:224.

[14]中国地图出版社.中国分省地图集[C].北京:星球地区出版社,2004:10-11.

[15]张家成.中国自然资源丛书(气候卷)[C].北京:中国环境科学出版社,1995:515.

[16]刘壮壮、樊志民.魏晋南北朝时期北方农牧经济格局的历史考察[J].广西社會科学,2015(7):124-129.

[17]马振犊,等.抗战时期西北开发档案选编[C]. 北京:中国社会科学文献出版社,2009:142.

[18]杨庭硕.植物与文化:人类历史的又一种解读[J].吉首大学学报(社会科学版),2012(1):1-7.

[19] 于明志,等.水源涵养林效益研究[M].北京:中国林业出版社,1998:28.

[20]刘新民,等.科尔沁沙地风沙环境与植被[M].北京:科学出版社,1996:71-91.

[21]张继义,等.科尔沁沙地流动沙丘沙米群落生物量特征及其防风固沙作用[J].水土保持学报,2003(3):152-154.

[22]杨庭硕,等.认识陷阱:当前生物多样性保护中亟待逃出的四个误区[J].云南社会科学,2016(4): 84-90.

[23]胡生新,等.流动沙丘先锋植物沙米的空间分布特征研究[J].甘肃科技,2010(14): 46-50.

[24]包福舜.库伦旗志[M].呼和浩特:内蒙古文化出版社,2005:98.

[责任编辑:罗康智]

Concept and Catastrophe: Enlightenment of the Rise and Fall of

Grain Crops in Sandy Land of North China:

Centered on Agriophyllum Squarrosum

MA Guo-jun1,2, ZENG Fan-yu3

(1.Academyof Chinese Culture , GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou,550025,China;2.History College of Nankai University,

Tianjin,300350,China;3.School of History and National Culture ,Guizhou University,Guiyang,Guizhou,550025,China)

Abstract: In the history, agriophyllum squarrosum is an important grain crop in arid and semi-arid areas in the north of China. The distribution area is very broad. It has made positive contributions to the food security and sandy ecosystem maintenance for the nomadic people in northern China. Since the Qin and Han dynasties, in the longterm and frequent “tug of war” among ethnic groups, the fixed farming concept gradually replaced the animal husbandry ideas, making the agriophyllum squarrosum retreat to “cheap valley” or “wild valley.” The rise of the intensive farming culture failed to be compatible with the arid grassland ecological environment, giving rise to an expansion of the grassland desertification disaster area. A summary of the experience and lessons learned will play an active role to Chinas northern grassland ecosystem and the maintenance of food security.

Key words: agriophyllum; grassland desertification; inter-ethnic interaction; sand grain crop