医患沟通中的话语反差:基于某医院医患互动的门诊观察

2018-06-01涂炯,亢歌

涂 炯,亢 歌

一、背 景

近些年来,医患纠纷日益增多且难以得到解决,成为一个不容忽视的社会问题,由此形成的话题也成为媒体和公众广泛关注的热点。医患纠纷是如何发生的?在当今社会背景下如何有效治理?这些问题已成为医学界、社会学界等多个领域探讨的学术热点。

国内外各种调查研究显示,医患纠纷与沟通不畅息息相关。学者通过对上海、山东、浙江、新疆4地共788名民众进行调查发现,民众在就医过程中遇到的首要问题是“医生看病不仔细、就医时间短”;*戴元光,韩瑞霞:《我国当前医患关系的现状、问题及原因》,《新闻记者》2014年第4期。冯玉波通过对一所医院的医务人员和患者及家属的调查发现,国内医患矛盾的产生,通常不是医疗技术造成的纠纷,而更多是由于解释沟通不到位产生的误解;*冯玉波:《基于符号互动论视角的医患关系研究——以南京某医院调查为例》,硕士学位论文,南京医科大学,2014年。中山大学公共卫生学院的一项调查也显示,在关于促进医患关系良好发展的措施中,35.7%的人选择了“提供更多的医患双方沟通渠道”;*黄春锋,黄奕祥,胡正路:《医患信任调查及其影响因素浅析》,《医学与哲学》(人文社会医学版)2011年第4期。另一项对公立三甲综合医院医务人员的调查发现,79.2%的人认为,当前医患关系紧张的原因是“医患沟通不到位”。*王 丽,袁 钟等:《我国医患关系紧张的诱因与对策》,《现代医院管理》2014年第4期。国外的各种研究也显示,医患纠纷与双方沟通不畅有着密切的关系。莱文森等人分析了医生和患者的对话录音发现,未发生过纠纷的医生通常使用指导性语言,而不是命令的口气与患者沟通,而且比较幽默,愿意听患者说话,交流的时间比发生过纠纷的医生平均多3分钟;*Wendy Levinson,Debra L.Roter,John P.Mullooly&Richard M.Frankel, “Physician-Patient Communication:The Relationship with Malpractice Claims Among Primary Care Physicians and Surgeons”,Journal of the American Medical Association,vol.277,no.7,1977,pp.553~559.安贝蒂进一步研究发现,医生说话的语气(tone of voice)与他们是否“被告”也息息相关,语气较多支配、较少关怀的医生更有可能出现在被告组;*Nalini Ambady et al.,“Surgeons’Tone of Voice:A Clue to Malpractice History”,Surgery,vol.132,no.1,2002,p.5~9.希克森等人在妇科的研究也有类似发现,那些有纠纷的医生在互动中,往往让病人感觉被匆匆应付、被忽视、解释不充分、在病人身上花的时间少;*Hickson G.B.,Clayton E.W.,Entman S.S.et al.,“Obstetricians’ Prior Malpractice Experience and Patients’ Satisfaction with Care”,JAMA,vol.272,1994,pp.1583~1587.此外,交流中那些非语言的成分(如目光的注视和亲近程度),也密切影响着患者的满意度;*Marianne Schmid Mast,“On the Importance of Nonverbal Communication in the Physician-patient Interaction”,M.S../Patient Education and Counseling,vol.67,2007,pp.315~318.甚至有律师指出,美国超过80%的医疗诉讼都是由于沟通问题引起的。*AveryJ.K.,“Lawyers Tell What Turns Some Patients Litigious”,Med Malpractice Rev,no.2,1985,p.35~37.

众多研究均显示出医患纠纷和医患沟通间的关系,因此研究医患沟通对于医患纠纷的探究具有重大意义。然而,当代中国社会医患沟通何以不畅?纠纷与沟通不畅为何呈现出如此的关系?其背后反映了怎样的社会机制?诸多学者从语言学的角度详细地分析了国内医患沟通的语言使用和其他具体细节(如非语言行为)。这些研究显示,当下,国内医生和患者在话语内容、形式上存在许多不平衡和不对等的现象,*武宜金:《门诊医患会话打断的语用功能研究》,《湖南工业大学学报》(社会科学版)2013年第6期。医生可以通过控制话语的内容、进度、方式,并通过转化话题以及不断提问等来实施并加强权势,*高文艳:《医患会话中权势关系之话语分析》,《南昌教育学院学报》2012年第7期。这种言语行为抑制了患者的话语权,呈现出以医生为中心,患者被动的特征,医患双方明显没有达成平等的对话与协商。*牛 利:《医患门诊会话结构研究》,博士学位论文,华中师范大学,2014年。比如,通过对门诊中医患对话的录音进行分析,张海燕研究发现,医患语言交流时间太短,普通门诊中平均为3.03分钟和专科门诊中为4.58分钟;医患对话语言形式的不对称性,患者多选用礼貌和委婉的语言形式,医生多选用直接和命令的语言形式;医学术语的使用阻碍了医患的有效沟通。这种言语行为极容易埋下医患纠纷的隐患。*张海燕:《医患关系的社会语言学研究》,硕士学位论文,武汉理工大学,2003年。然而,以上这些研究关注于微观的医患语言沟通,很少将微观语言与语言发生的具体场域和情景进行连接,并进一步与宏观的社会结构进行连接。

在医患纠纷引起广泛关注的社会背景下,本文在前人研究的基础上,对当下医患互动中的话语进行分析,并结合医患沟通发生的具体场景,探讨话语冲突背后所反映的中国医患间权力关系以及引起沟通问题的宏观制度,从而为建立和谐的医患关系探寻出路。

二、方 法

为探究医患沟通中存在的问题,并探寻更好的沟通模式,研究者与G市Z医院合作开展“医患关系治理下的医患沟通研究”,并获许可进入该医院进行资料收集。

Z医院是国内最大的肿瘤专科医院之一。由于肿瘤诊断、治疗的复杂性和专业性,在医患互动中更能彰显典型性医患间的专业区隔。研究者采用了非参与观察和访谈的方法,于2015年10月至2016年2月在该医院胸外科门诊前后进行了13次资料收集。研究聚焦于门诊中的医患互动过程,研究者在医院和门诊医生的许可下,坐在诊室一角,观察整个诊室的活动,并及时记录下医患的对话、语气、表情和动作。考虑沟通内容的隐私性和敏感性,观察过程中并未使用录音设备,而是靠现场笔录和事后及时补充来完成资料的收集。在资料收集的过程中,研究者遵循开放性原则和理论饱和性原则,当收集的资料不能为本研究提供新的信息时,结束资料的收集工作,但得到了包括医患间的会话过程、医患互动的观察记录、以及对医患双方的访谈等资料。

本文将话语分析与医患互动场景相结合,把话语置于具体的医患互动场景和医疗场域中,并将其嵌入于医疗体系和社会结构,来探讨话语冲突背后所反映的中国医患间权力关系以及引起沟通问题的宏观制度因素。需要指出,面对威胁生命的疾病,癌症病人对医疗体系的“冷漠”可能有着更大的容忍度。因此,本研究在肿瘤专科医院的情况更具典型性,在其他综合性医院和基层医疗机构会有所差异。

三、医疗情境中医患话语的反差

(一)效率性逻辑下结构化的门诊会话模式

门诊会话是医患会话中颇具代表性的一种会话形式,医生时间的有限性和患者病症的不确定性,塑造了门诊会话的特点。在门诊中,医生需要用最短的时间接诊最多的患者,并解决尽可能多的问题,因此门诊会话中医生话语以简短、概括性强为主要特点,并且遵循着结构化的固定模式。

门诊会话遵从着医生确认身份(问好)、查看检查报告、询问病情、询问病史、给出治疗方案、(有时候)患者质疑、医生维护权威、患者接受治疗方式的基本模式。门诊的作用主要在于,对初次就诊的患者进行确诊,以及对已经接受过治疗的患者进行复查,因此门诊互动的每一个步骤都显出极强的目的性。医生一般控制着整个会话的节奏和主动权,以确定患者或家属的身份为开始,继而迅速进入看诊过程。看诊中,医生以患者的病历和检查片子、结果报告这些“硬”性证据作为判断病情的客观依据。话语则被认为是“软”性的、主观的,常常被放在次要的位置。在问诊的过程中,医生的每一次提问都带有明确的目的,相应地,对患者个人化的问诊和关怀,由于时间限制无法达成。一般,读完检查报告并结束问诊后,医生会做出一个判断,给出治疗方案并进行相应地解说,对复诊的患者,医生熟悉患者的情况会更快地做出判断,解说更简单,甚至不解释。大多数患者和家属对医生的解释都似懂非懂地点点头,“不敢”随意追问,更遑论质疑医生的专业判断了。偶有患者或家属进一步提出问题或质疑,掌握交流主动权的医生会决定是否作出回应以及如何回应。患者和家属的质疑常常被医生一两句带着专业词汇的解释迅速驳回,或直接被忽视(比如,让去检查的地方由那里的人来解释),从而进一步确认自己的权威,让患者和家属接受治疗方案。

在门诊会话中,患者及其家属的话语也显示出独有的特点。对于患者及其家人来说,在诊室短短的几分钟谈话,将影响医生对病情的诊断,他们希望能够在最短的时间为医生提供尽可能详实的信息,因此门诊会话中的患方话语,常体现出对医生来说“多余、不必要”的特点。对于初次就诊的患者及其家人来说,他们对病情知之甚少,有很多疑虑,他们希望能够在与医生的对话中获得信息,解除疑惑,因此门诊会话中的患方常不断追问,显示出他们对病情信息的渴求。另外,患者由于受到身体和精神的双重压力,急于摆脱不健康的状态,因此在门诊会话中会显示出焦急和迫切的特点。此外,患者和家人共同参与门诊,让门诊中常出现“七嘴八舌”的情况,导致医生不得不做出阻拦行动。患者及其家人的过多话语,似乎对医生“科学”的判断没有用处,成为医生需要努力去排除和避免的。调查中,常常有患者及其家属被医生要求“闭嘴”的经历。在看片子或检查报告时,医生更常常挥手示意患者不要出声。但患者及其家人的“杂音”,有时候也会提醒忙碌的医生注意一些可能忽略的地方,比如笔者下面的一段记录所显示的:

(患者及儿子推门进来)

医生:么事?

儿子:(递片子讲病情)……

医生:(看着片子)嗯,我知。

儿子:(继续讲病情)……

医生:我知(音量提高,示意家属停止)。

……

儿子:在老家的医院还做过超声检查。

医生:哦,拿来看一下。

上述对话中,医生盯着片子说“我知”,并重复强调了好几次,意在阻拦患者家属诉说“多余”的信息。医生对患者家属主动提供的信息不太愿意听,因为诊断时他需要对着电脑和这些检查结果集中分析患者的情况。但(患者)儿子还是在旁边时不时地补充一两句,其中一句倒也提醒了医生看他们之前的超声检查报告。可以看到,在门诊中,一方面,医生掌握着医患交流的过程、内容、节奏和时间,并且决定着医疗过程的呈现和结果,控制着谈话的结构,控制着患者及其家人的表达,患方被置于一个被动的位置;另一方面,对医疗检查的依赖和诊疗的电子化发展,使医生的关注点进一步从患者身上转移到对数据结果的分析上,而导致对患方疾病叙述的忽视。医疗时间的紧迫带给医生的压力,导致医生忽略与患方的交流互动,整个门诊会话模式遵循的效率性逻辑,取代了日常会话的理解沟通性逻辑。

(二)话语体系的差异:医学专用术语与日常生活话语

医学是一门非常专业的学科,西医更是将这种专业知识和专业精神发挥到极致,这在医生使用的话语上尤其明显。在医疗话语中,医生追求的是具有科学性、精确性和标准性的专业术语。比如,对于体内的异物,有“病灶”“肿瘤”“囊肿”“息肉”等不同的专业名词,对于检查方式,也有“胸腔镜”“超声检查”“核磁共振”等多种专业术语,在医学用语中,还经常出现英文字母的缩写来表示某一种疾病或检查方式。在与患者的交谈中,医生运用的也是简洁的具有专业性的医学术语,比如“诱发因素”“痛感”“疼痛程度”等。这些医学术语所表达意义的准确性,充分彰显医学的专业性。对于疾病,医生遵从的是“确诊——对症下药”的逻辑,关注的是生物体本身,将患者从社会和家庭环境中抽离出来,使患者成为一个代称、一串数字和症状的身体,医生将其视为一个需要治疗的客观对象来分析病灶和组织结构,并提出治疗方案。因此,我们看到医生如下一些“专业”而“简洁”的表达:“病灶很少,胸膜播散,做个胸腔镜探查”;“做原发灶穿刺,尽快拿到癌组织,切张染色片和20张白片”。

患者却并不会因为身处医疗情境而使用医学术语。对于患者来说,疾病是自身生命的真实体验,是关乎生命历程的重大事件。疾病对患者的影响不仅是生理的痛苦,更是心理的折磨;疾病影响的不仅是患者个体,还影响到患者的家人、朋友乃至工作关系,波及到生活的方方面面。面对疾病,患者持有的是“我之前有哪些不当的行为——我现在有着怎样的疼痛体验——疾病对生活带来的诸多不便——要花多少钱和多少时间才可以恢复健康”的思维模式。*Cassell, Eric J.,The Nature of Clinical Medicine,Oxford:Oxford University Press,2015.患者对疾病常常作出超出生物医学的叙述。面对医生“专业”而“简洁”的提议,患者常常追问:“要住院吗?一下子能搞定吗?”患者忧虑的是疾病对自己生活和工作的影响,而不是治疗方案的正确性。

米什勒 (Mishler)把医患间这种话语冲突表达为“生活世界的声音”(the voice of the life world)与“医学的声音”(the voice of medicine)之间的争斗。*Mishler,E.George,The Discourse of Medicine:Dialectics of Medical Interviews,Norwood:Alex Publishing Corporation,1984.前者反映病人个人基于生活环境的经验,后者表达一个生物医学的技术框架。而在现实的医疗实践中,医学的声音往往占主导。在Z医院的门诊中,医生运用大量去个人化的专业术语,如“诱发”“痛感”“病灶”等,而患者使用的是与标准术语反差极大的日常生活话语。医生提问想要的是,精确的关于患者身体情况的数字化信息或事实性称述;而患者的回答是主观感受性的,更关注疾病对身体、心理和生活的影响。比如,患者在描述自己的疼痛时不会精确简要地表示疼痛的等级,而是像讲述故事一样表述自己的感受:“这里痛,一咳就痛,七月份开始痛的,八月份不痛了”;当医生问及疾病所带来的生理变化时,患者会联系起疾病给生活带来的影响,回答道:“吃东西吃少了,没有吃很好的,然后瘦了十多斤,还是在种田。”患者常对医生使用的医疗话语表现出难以理解;而对于医生来说,患者日常用语则显得过于主观和“外行”。

在随后的文字中,我们还会分析,如医生一样具有专业知识的人,通过医学专业术语的频繁使用,一方面在“听不懂”的病人面前建立了权威,另一方面也控制了对话节奏。医生用科学的和客观的话语,制造了对话的机会,但又制造了隔膜来支配对话。

(三)不匹配的表述:支配性对话与平等性对话

在医疗情境中,医生除了使用专业术语,还会通过对语言和语气强弱的控制来掌握与患者互动的主动权,有效控制着医患会话的形式和内容。笔者根据对门诊中医患会话原始记录的分析,将医生所运用的支配性话语分类为模糊性和反问性话语、建议性和否定性话语、命令性和打断性话语。

1.模糊性和反问性话语

为了规避责任并加强对诊疗的控制,医生常使用模糊性和反问性话语。患者在就诊过程中,希望得到医生对于自己病情的确定性描述,但在实际过程中,医生往往避免用肯定、绝对的话语,而是以“概率、可能性、一般情况下”等模糊性的表达方式来解释病情。比如,当被问到病情的严重程度时,医生这样答道:“中晚期,有30%、40%的可能完全切除啊”或者“一般呐,良性的不会变大”。模糊性话语使得医生所描述的病情包含多种可能性,而引用的概率数字又显得具有科学性,从而避免日后可能的纠纷。对于这种模糊性,医生认为是合适的表达,因为疾病的发展本身具有不确定性。但这样的答复对患者来说没有太大意义,因为一旦某一种可能性发生,就意味着百分之百,不能仅根据概率来判断严重性。而患者又不得不接受这种模糊性的话语。医患会话中的模糊性话语,实质上体现了医生避免对个案医疗结果的成败负责,模糊性话语本身所包含的一切可能性,就是医生对治疗结果的掌控。

反问性话语主要是由医生的语气体现出来,存在于医患会话的各个阶段中。比如当一个患者询问医生所患的肿瘤是良性的还是恶性的时候,医生的回答是:“这个你还不知道吗?还要我告诉你吗?”这样的反问并不能给患者提供想要的信息,但以更强烈的语气表现出医生在会话过程中不愿意直接回答的意愿。而医生的反问会给患者造成一种压力,让其对自己的“无知”感到羞愧自责。患者或家属向医生咨询未来的治疗方案时,医生也常反问“你怎么想?”通过反问的语气,医生让患者及其家属提出自己的看法,或者自己去寻找信息来自决,从而解除医生为治疗决策负责。但在专业知识不足的情况下,患者对病情和治疗方案往往不清楚,也不知道如何自决,只能认同医生的提议。如果医生给患者建议某个治疗方案,患者或家属提出质疑或表现出不认同的态度时,医生也常反问“那你想怎样?”这一反问让家属和患者更加无助,不敢随意挑战医生。在门诊会话中,医生对反问性话语的运用也体现出医生的权力处于患者之上,可以以问责的语气来跟患者对话,在解除自己责任的同时,让患者根据医生的预定方案行事。

2.建议性和否定性话语

医患对话中,医生对患者的支配地位突出地表现在建议性和否定性话语中。建议性话语在医患会话过程中经常出现在给出治疗方案环节中。医生通过对“你可以…”“建议你…”这类话语的使用,来对患者的治疗行为进行支配。这类话语是由医生的职责所决定的,因为作为医生本身,就是要为患者的治疗行为提出建议并进行指导。运用建议性的话语,实质上也体现出医生在医患会话中对患者后续治疗行为的支配权,但是由于语气较为和缓,患者所感受到的压迫感并不明显。医生利用建议,显得更加客观和中立,从而掩饰了自己的支配。

否定性话语在语言使用的过程表现出更加强烈的语气,不仅能表现出说话者自身的情绪,而且也能够对对方起到制止作用。患者在治疗过程中,常会提出自己对治疗方式的看法。但由于患者对病情的掌握常常不全面,且没有系统的病理知识,因此可能会作出错误的判断,此时医生会用“你千万不要这样做”“你绝对不能…”等来对病人的错误判断进行反对和制止。医生在纠正患者的一些“危险行为”时,也会对患者使用这类话语,如诊疗结束时嘱咐肺癌患者“千万千万不能继续抽烟了”。否定性话语的实施,是为了更好地让治疗按照医生的预期进行。受到强烈语气的影响,患者在这一场景中感受到医生要求的严肃性,会更好地遵从医嘱,这也充分体现了医生的主导地位和患者的从属地位。

3.命令性和打断性话语

理想的医患对话形式,是医患双方无约束的自由平等交流,而命令性和打断性话语正是对这种理想对话形式的破坏。命令性话语是在医患会话中,医生运用比建议性更强的语气来对患者的就诊行为作出下一步指示。比如在诊断结束时,医生会用“那你赶紧去做穿刺吧”“那你现在就去照胸片”之类的带有命令性口气的话语来指示患者的就诊行为,并暗示就诊结束。这一方面显示出医生通过话语对患者行为的支配,另一方面通过更坚定的语气阻止了患者犹豫不决的行为,实现对问诊时间和节奏的掌控。

打断性话语也起类似的作用。医患会话中,打断性话语一般由医生来实施。根据对医患对话原始资料的分析,本文将医生对会话的打断分为三种常见形式:饱和型打断、转移型打断和忽视型打断。*武宜金:《门诊医患会话打断的语用功能研究》,《湖南工业大学学报》(社会科学版)2013年第6期。饱和型打断是当医生认为患者已经提供了足够的信息、避免信息缀余时所使用的打断性话语。这种行为发生时,患者往往还没有结束一句话,而医生会提出“好了”“不要说了”“好,我知道了”,甚至用“闭嘴”来制止,使得患者话说到一半而被打断。转移型打断是指,当患者在述说某一主题并且期待医生就这一主题发表看法时,医生放弃原有主题而开始新的主题,通过打断性话语完成话题的转移,这种情况是医生为了提高效率,而对更有“价值”的话题进行选择的行为。如门诊中患者递上其他医院做的检查结果,表示:“我在别的医院看过的,想让专家再看一下…。”患者准备讲述自己的就医经历并期待医生对其递上的片子做出评论,此刻,医生却说:“平时东西吃什么?”从而引导患者转移到“有用”的信息上来。忽视型打断是指,医生忽视患者提出的问题或者忽视患者期望得到回应,而打破原有话语结构的行为,其反映了医生对患者提供信息的不重视或觉得没必要,通过忽视加速诊疗进程。如门诊中,患者正讲述自己的疾痛体验或已接受的治疗,期待医生评论,医生却埋头开检查单,并直接告诉患者:“胸片和抽血今天就可以做”,然后很快结束了问诊。

在医疗情境中,医生对模糊性和反问性话语、建议性和否定性话语、命令性和打断性话语的使用体现了医患会话中医生对整个诊疗过程(谈话内容、过程、时间和节奏)的掌控。医生的声音主导了整个门诊过程。面对医生对会话的绝对控制,患者及其家人也并非完全被动。患者(尤其是来复诊的对自己病情比较熟悉的患者),作为诊疗过程中另一个主体,对于自身的疾病有特定的感受、体验与诉求,有与医护人员平等沟通、寻求对疾病进一步理解的意愿。医患之间是不断地协商谈判的关系,这表现在医患会话中,则是患者如何在有限的空间下回应医生并提出一定的质疑。

患者的回应归纳起来主要有两种模式:一是接受,二是质疑。

在医患会话中,患者对医生的接受分为两种。一种是对医生的提问给予答复,认可并接受医生的诊断和治疗方案。这是一种理想的医患会话模式:医生会通过患者提供的信息做出诊断,患者则对医生的“专业知识”表示信任;医生依据病情提出治疗方案,然后患者接受此方案。另一种是对医生的诊断和治疗方案存在不认同,但无奈地接受医生建议,并服从安排。在这种接受的过程中,医生往往利用其专业身份并运用专业词汇来“解释”(驳回)患者的不认同,从而确认自己的权威,避免与病人及其家属的进一步沟通,使患者在不认可的情况下也无奈地接受。

在医疗情境中,患者对医生的公开质疑也经常出现。患者在就诊过程中常常不会一味地听从医生的安排,会根据自己的体验和对病情的理解,提出对特定治疗的看法,当患者的判断与医生发生冲突时,就会本能地对医生的治疗方式产生质疑。例如如下一段对话:

医生:通过这个片现在就可以确定啦。你这主要是靠鼻咽科治疗的,我们科是做手术的,你这个不用做手术,就是靠化疗。

患者:现在怎么办?

医生:去看鼻咽科。

患者:现在不是鼻咽,是肺有问题啊!

医生:我知道。你听我说(声音提高),你这个是由鼻咽癌引发的,还是要在那边治,不用再来胸外科了。

患者:那就是以前诊断错了,他(之前的医生)说让来胸外科。

医生:不是啊,诊断建议你看专家,那我现在不就告诉你了嘛。

患者:那现在怎么办?

医生:去挂鼻咽科。

患者:用不用去看肺啊?

医生:不用啦。

患者将自己的疾病界定为“肺”的问题,与医生诊断的“鼻咽癌”相矛盾,于是提出了质疑。患者对医生的质疑,源于两个不同科室医生给出的信息不一致,而患者多次检查和出入医院,已经开始对自己的疾病有一定理解,于是开始跟医生讨论,并且提出自己的猜测(如“那就是以前诊断错了”)。当下,很多患者和家人有强烈的求知欲望,并运用各种现代媒介工具寻求疾病的信息,这让他们可以反思和质疑医生的意见并提出自己的看法。但医生在对患者质疑持反对态度时,认为没有必要向患者作出详细的解释,并常常通过提高声音强调“你听我说”,还以“专家”的身份来反驳患者的质疑,让患者根据指示来做。

综上所述,医疗情境中医生和患者两个主体运用了不同的表达方式,前者通过不同程度的支配性话语,实现了在诊疗过程中对患者的主导,而后者也通过接受、不认同、质疑等方式,表现出想要平等对话、发声的诉求。然而,在医生支配性对话模式和患者平等性对话诉求的张力中,支配性对话模式往往占据主导地位。患者即使努力发声并提出质疑,也难以挑战医生的支配地位。

四、讨论:医疗体系下的话语反差

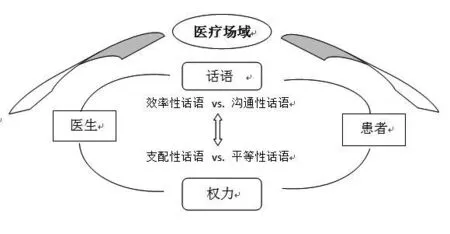

从前面的分析可以看到,在中国,医患沟通中双方的话语有巨大反差,从话语结构、话语体系到表达方式都有所不同。话语差异的背后,体现的是医疗场域中医患间不平等的权力关系:医生通过对话语结构、疾病议程、专业词汇运用和表达方式的控制来掌控整个诊疗过程,从而实现对病人的掌控。而这种权力关系,也决定了医患沟通中两种对话模式和对话逻辑的张力:在支配性对话模式和平等性对话模式的张力中,支配性对话模式占据主导地位;在效率性对话逻辑与理解沟通性对话逻辑的张力中,效率性对话逻辑占据支配地位。

然而我国的医患沟通并不总是如此。中医望闻问切的传统,包含了重视医生与患者交流的内容。国内学者雷祥麟、祝平一、马金生、龙伟等对中国传统的医患沟通进行研究发现,虽然过去医生也会隐藏信息或说模糊的话,但大多数时候,中医需要积极主动地去跟病人解释。*参见雷祥麟《负责任的医生与有信仰的病人》,《新史学》2003年第1期;祝平一《药医不死病, 佛度有缘人:明、清的医疗市场,医学知识与医病关系》,《中央研究院近代史研究所集刊》2010年第68期;马金生《明清时期的医病纠纷探略》,《史林》2002年第1期;龙 伟《民国医事纠纷研究:1927~1949》,北京:人民出版社,2011年。明清时候的传统中医,甚至需要去“讨好”患者,*祝平一:《药医不死病, 佛度有缘人:明、清的医疗市场,医学知识与医病关系》,《中央研究院近代史研究所集刊》2010年第68期。或者尽量“说服”患者。*马金生:《明清时期的医病纠纷探略》,《史林》2002年第1期。当下,中国的医生比传统中国社会的医生更侧重支配性对话模式和效率性对话逻辑,这与他们的角色压力有内在关联。这种角色压力来源于宏观医疗制度的安排。从20世纪80年代医疗行业市场化走向以来,我国医疗机构在很大程度上自负盈亏,开始转向以经济效益和效率为导向的服务提供。为了增加收入,医疗机构大力扩展并广泛吸收病人,大型公立医院更是人满为患。此外,与患者对优质医疗资源的需求相比,医疗资源和人力的不足和集中(于大城市高等级医院),更加剧了公立医院医生的压力。医生作为医疗机构中的一员,被要求在工作中加强效率。在门诊中,医生需要在极短的时间内处理数量庞大的病人,并且在短时间内同时完成诊断、确诊、确定治疗方案、协调床位等复杂的技术和日常工作。这迫使医生形成了以效率、客观、专业性为核心的话语体系,并在与患者互动中,通过压倒的权力关系这套话语体系来控制疾病议程,从而达到医疗机构对效率的要求。而病人,作为疾病的亲历者,形成的是以“身体感受”为核心的话语体系,他们有平等交流和理解沟通的诉求,并总是以各种方式尽量地把自己对疾病的感受和理解传递给医生。此外医疗行业的市场化,也让患者常常用“消费者”的心态来争取医患互动中的公平对待。但在现实的疾病确诊和治疗过程中,存在着大量患者不理解的信息和无法参与的过程。

总之,医疗体系对效率的要求,导致医生在工作中对效率的强调以及门诊中效率性话语的频繁使用。而医患间不平等的权力关系,以及医生长期以来频繁使用的支配性话语(表现在专业客观话语的使用以及支配性表达方式),更是让这种效率性得以达成。效率性和支配性相加,把患者置于一个更“弱势”的地位,在诊疗过程中,患者无法充分表达自己的诉求并达成满意的沟通,从而为医疗场域中的冲突和矛盾埋下伏笔(如图1)。

图1:医患沟通中的话语反差

五、总结和意见:从对立到沟通协商的话语

本文详细分析医患互动中话语的使用,以期对改善医患沟通不畅做出一些新的解读。医患沟通中的话语反差,从某种程度上讲,也是医疗制度改革所带来医生角色压力的结果。因此要改变医患沟通,需要同时从微观和宏观两方面着手。

在微观层面,对医患双方进行教育和沟通培训。改善当下中国社会的医患沟通不畅,需要更多的公众健康教育来缩短医患间的知识和理解鸿沟,让医病共同建构一致的沟通话语。与此同时,医生和患者在医疗情境中运用着不同的话语,患者试图把回答扩大到医生所需要的范围之外,说明患者的求医诉求大于狭窄的医学议程范围。这要求医生在诊疗中纳入更多患者的视角。随着消费者意识和病人权力意识的觉醒,医患的互动也需要改变过去家长式的不平等关系,向平等互动过度。也只有如此,才可以改变支配性对话模式和平等性对话模式的张力。医生需要共情地理解病人的体验、文化,关注患者关切的内容。有研究指出,医生要达到与病人的有效沟通并且建立起良好的医患互动关系,需要做到如下一些要求,如让病人知道更多他想知道的信息、放慢语速、尽量通俗易懂地解释病情、密切关注病人的脸部表情和肢体语言。*Travaline,John M.,Robert Ruchinskas,Gilbert E.D’Alonzo,“Patient-Physician Communication:Why and How”,The Journal of the American Osteopathic Association,vol.105,2005,pp.13~18.这需要培训或鼓励医务人员倾听和批判性地思考。医生要理解,患者找医生不是只带着症状,而且还带着他们自己一套完整的知识和信念体系,这与医生生物医学的科学体系可能不一致,但患者的讲述是对他们有意义的对疾病问题的理解方式,而患者的叙述也可以作为医学的补充。患者的疾病叙述是医生获得病人更详细临床信息的一种重要方法,病人及家属的视角可以补充医务人员专业技术和知识中忽略的东西。医疗执业者了解和熟悉病人的叙述,不仅仅是为了做出正确的诊断,也是为了提出让病人愿意接受的治疗方案。*Kleinman,Arthur,The Illness Narratives: Suffering,Healing,and the Human Condition,New York:Basic Books,1988.Hydén,Lars-Christer,“Illness and Narrative”,Sociology of Health and Illness,vol.19,no.1,1997,p.48~69.Charon,Rita,Narrative Medicine:Honoring the Stories of Illness,Oxford:Oxford University Press,2006.

在宏观制度层面,改进医疗制度,减轻医生的角色压力,避免医生一味追求效率。医护人员在多年的专业学习和医学实践中,并不是不懂得医患沟通的重要性,在对医务人员的访谈中,很多人都强调沟通的重要性,但因为时间、工作压力、机构要求等现实的约束,他们常常不得不忽略与患者沟通。当下新自由主义的盛行和医疗的商业化,给医疗实践带来很多压力,在效率至上、经济至上的原则下,医疗机构带给医生的繁重工作和紧迫时间以及对医疗技术的依重,导致更少有让病人发声的机会。医疗机构的评价指标,不应过度讲求效率和经济,还应看到质量。医疗机构和体系的设置中需要纳入患者的声音,创造更多医患可以沟通的时间和空间,比如规定门诊看诊时间不少于15分钟、推行预约制度保证每个患者的看诊质量。用其他渠道来分担医生的交流压力并满足患者需要,比如诊前让护士和其他辅助人员帮忙问诊、诊后提供更多沟通和解释,并借用新技术平台如互联网加强交流和沟通。

总之,医患之间所运用话语体系的差异、结构化的会话模式、不匹配的表达方式等,造成了双方沟通的障碍,也为医患纠纷和冲突埋下了隐患,而建立一项制度化的、平等的、理解沟通的医患对话机制,或许能为缓解当下突出的医患矛盾做出一些贡献。

致谢:感谢评审人对本文提出的宝贵意见,感谢方芗、王宁、梁玉成等几位老师在本文写作过程中提出的宝贵意见。