老年临终关怀:来自佛教安养院的启示

2018-06-02方静文齐腾飞

方静文,齐腾飞

一、引 言

《孝经》曰:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严,五者备矣,然后能事亲。”*李隆基注,邢 昺疏:《孝经注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第38页。这句话可概括为:生有所养、死有所祭。正如潘光旦在《老人问题的症结》中所指出的,老人生活不外乎经济生活以及情绪生活。在涉及情绪问题之际,“尤其主要的一方面是一种存活的愿望与死亡的恐惧所引起的情绪”。解脱之道不外乎三种:一是建立功德事业不朽信念,即便死后也可留下身后名;二是含饴弄孙,眼前随时看到孙儿成长,通过世代的传递建立自己生命延续的信念;三是通过宗教信仰建立对灵魂可以永生的信念。潘光旦特别强调,第一种途径仅限少数人,大多数人只能求诸后两条,“以前的中国人在这两条路上都走得通,并且两条还并成了一条,养生送死,生事死祭一类的议论便表示两条路早就接了轨。在中国,老人之所以未成问题者在此”。*潘光旦:《潘光旦文集》第10卷,北京:北京大学出版社,2000年,第102页。

时过境迁,若干年前西方社会所呈现出的老人问题及其症结,已经在当下的中国显露无遗,而潘先生所谓之含饴弄孙与宗教信仰相结合的解脱之道,也岌岌可危。一方面,家庭小型化和空巢化不仅使得中国人世代同堂的愿望落空,也使得家庭在老人临终照料中所扮演的角色日益弱化;另一方面,灵魂可以永生的概念被科学观隐没,死亡的医学化正在将临终照料和死亡处理变成医学化的专业领域。在西方,老人临终与死亡的地点也随之从家庭转移到医院。在中国,死亡地点虽则因为财富、职业、受教育程度等而呈现出社会阶层方面的差异,*景 军,袁兆宇:《在医院去世与在家中去世——有关中国公民死亡地点的社会学辨析》,《思想战线》2016年第2期。但越来越多的人在医院死亡已经是大势所趋。法国历史学家阿里耶斯将这种自然属性被剥离、常常发生在医院、割裂死者与生者之间联系的死亡称为“野蛮的死亡”,以区别于此前发生在熟悉的家庭空间、有亲朋的陪伴并伴随公共丧葬仪式的“驯服的死亡”。*参见[法]菲利普·阿里耶斯《面对死亡的人》,王振亚译,北京:商务印书馆,2015年。

基于对世俗化和医学化“野蛮的死亡”的反思,临终关怀运动应运而生。当治愈性医疗措施显然无效时,医疗机构是否能够控制患者的疼痛并为患者赢得生活质量的努力,决定着死亡质量。借用医务工作者的说法:“临终关怀的目的是为了尽力使患者临终前处于舒适、安静和安祥的状态,正确地对待死亡,使患者从精神上和身体上得到安慰,疼痛和症状得到控制,同时给患者家属以心理支持,提高患者生命质量,保持人的尊严。”*韩东梅,李宝英:《临终关怀在我科的实施境遇与发展》,“全国肿瘤护理学术会议”论文,杭州,2001年。

但需要立即指出的是,理想与现实之间的巨大差距。根据最近一次全球死亡质量测评,中国人死亡质量在80个国家中排名第71位。原因是临终关怀质量差,普及程度低。*Economist Intelligence Unit,The Quality of Death,London:Economist, 2015.其中,针对老年人的临终关怀服务尤显不足。*杜 鹏,王永梅:《中国老年临终关怀服务的实践与制度探索》,《中国特色社会主义研究》2015年第5期。王燕等人的研究进而显示,临终关怀在中国大陆大多发生在医院,严重缺乏临终者需要的精神慰藉和心理抚慰。*王 燕等:《文献计量学视角下国内老年临终关怀的研究现状和发展》,《护理学杂志》2015年第19期。这是因为人的生命和死亡在医院被作为单一的生物客体对待,临终者的精神和心理需要往往被搁置。*张庆宁,蒋 睿:《临终关怀:身体的医学化及其超越》,《思想战线》2014年第5期。

人类学长期关注人的生命观和死亡观,数量可观的人生礼仪研究可为例证。但将临终关怀视为独特文化实践加以研究的历史较短,对生死问题的注意力在很长一段时间内集中在死亡和处理死亡方式的意义世界。将临终关怀作为一个人类学和其他学科关注点的契机,是20世纪60年代兴起的临终关怀运动。*Russ, Ann Julienne,“Love’s Labor Paid for:Gift and Commodity at the Threshold of Death”,Cultual Anthropology,vol.20,no.1,2005, pp.128~155.这次社会运动,以英国桑德斯女士于1967年成立的圣克里斯托弗善终服务中心为标志,反对死亡的医学化,抗议止痛措施在医院的缺乏,大力倡导姑息疗法,将疼痛分为躯体、心理、精神三大类,使用止痛药物加以控制。

善终运动的根本目的在于保证生命质量,而不是痛苦的生命延续。在善终运动影响下,加拿大于1975年成立第一家临终关怀中心;非洲第一家临终关怀机构于1980年在津巴布韦出现;日本于1981年成立第一家临终关怀机构;美国于1987年创建一家相似的机构;中国第一家临终关怀中心于1988年建立。目前16 000多个临终关怀机构分散在世界各地,全球需要姑息疗法的人数每年达2 000万,其中成年人占94%,老年人在所有成年人中占69%。*World Pallative Care Alliance,Global Atatas of Pallative Care at the End of Life,Geneva:World Health Organization,2014,pp.12~14.

人类学对临终关怀的关注时间较短,但已产生一些值得借鉴的成果。基于对死亡被过度医学化之反思出现的现代临终关怀运动,唤起人们对善终的期待。但擅长跨文化研究的人类学发现,人们对善终的认知存在文化差异,由此展开何为“善终”的探讨。*Seale,C.and D.G.S.Van,“Good and Bad Death: Introduction”,Social Science & Medicine,vol.58,no.5,2004,p.883.同样,对于如何实现善终,不同文化的人们也有不同的办法。比如在宗教依然流行的社会,人们可能会寄托于信仰。而完全的世俗主义者,则可能在产生死亡焦虑时求助于心理学专家。在许多社会中,医学因其在治愈疾病方面的表现而具有优势,但在临终或人们意识到快要死亡的时候,宗教信仰可能重新被重视。*Seale C.,“Changing Patterns of Death and Dying”, Social Science & Medicinevol.51,no.6,2000,pp.917~930.对于临终关怀的场景,虽也有关于在家死亡和在养老机构死亡的民族志研究,但更多的人类学家将关注点投向了医院,尤其关注人们对有尊严的死亡和自然死亡的诉求,*Kaufman S.R.,...And a Time to Die: How American Hospitals Shape the End of Life,Chicago:University of Chicago Press, 2006,p.412.以及常常有悖于这种诉求的现实:医院临终关怀的程式化、商品化、官僚化,以及不必要的医疗措施对临终者尊严的伤害。*James N., Field D., 1992. “The Routnization of Hospice:Charisma and Bureaucratization”,Social Science & Medicine,vol.34,no.12,1992,pp.1363~1375.

在中国人类学相关研究中,庄孔韶领导的一个研究团队在社科基金支持下,分别研究了佛教、基督教、少数民族、综合医院等不同文化场景中的临终关怀理念和实践,发现人类学对临终关怀的关切,常常超出对被量化的临终阶段的关注而扩展至生死观、习俗和仪式等社会文化层面。*参见富晓星,张有春《人类学事业中的临终关怀》,《社会科学》2007年第9期;李 晋《佛教、医学与临终关怀实践》,《社会科学》2007年第9期;黄剑波,孙晓舒《基督教与现代临终关怀的理念与实践》,《社会科学》2007年第9期;嘉日姆几《试析凉山彝族传统临终关怀实践》,《社会科学》2007年第9期;张庆宁,卞 燕《综合医院里的临终关怀——妇科肿瘤病房和ICU的人类学观察》,《社会科学》2007年第9期。

在总结团队研究成果时,庄孔韶指出:

随着现代生活水准的提升和医疗体系的改善,死亡也越来越多地发生在医院里,医生、家属和病人都不惜一切代价抗击死神,常常出现人为延长死亡过程的情形,致使患者临终时的急救带有极大的痛苦,甚至有的时候不当地(例如仓促地、替代性地决定与签字等)采纳如切割气管使用呼吸机延长生命状态的做法,实际上总是发生侵犯病人尊严和人格的情况。人们认为死亡是孤独的,因为一些城市医院的危重病人最终死在难于探视(被规定的、或不得已的、数天间隔的、很短的探视时间等)的监控室的陌生环境与陌生人中间,难以得到亲人的安抚,带着治疗的痛苦遗憾地死去。*庄孔韶:《现代医院临终关怀实践过程的文化检视——专题导言》,《社会科学》2007年第9期。

面对上述情况,庄孔韶认为,人类学有责任反思涉及临终关怀的理念和方法,依靠文化研究的启示,探讨弘扬人文主义精神和彰显文化多样性的临终关怀。本文以对两所佛教安养院的调查为例,论述临终关怀实现人文主义和文化多样性的可能。有鉴于在佛教安养院发生的临终关怀具有身心兼顾的双重功能,而且有着避免过度医疗的特殊意义,本文提出的主要观点是佛教临终关怀模式是对医院临终关怀的延伸和拓展,具体表现为佛教的安养概念以欲望至简、自助互助、修行念佛、往生极乐等实践对生命与死亡关系的处理。

二、佛教语境中的临终与死亡

人类学家很早就发现,死亡是生命的终点这一预设并不是普遍的认知,在许多文化中存在重生、轮回等的概念,佛教即为一例。*Sharon R. Kaufman and Lynn M.Morgan, “The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life”,Annual Review of Anthropology,vol.34,no.1,2005,pp.317~341.在佛家看来,死亡是“寿”“暖”“识”,即寿命、体温及神识的分离和解体,*陈 兵:《生与死——佛教轮回说》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1994年,第119页。但脱离肉体之后的神识(或曰“灵魂”)不灭,死亡“是人生的结束,而是另一期生命的开端”。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第67页。《心地观经》言:“有情轮回生六道,犹如车轮无始终。”*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第21页。因而,坚定的佛教徒认为,死亡不是一个瞬间,而是一个过程,呼吸心跳停止后,神识离开身体逐渐进行,会持续一段时间。*关于神识脱离身体的时间,说法不一,结合文献和僧人的访谈,一般而言是8~12小时。在此之后,除却超脱生死的圣者和罪业深重的恶人之外,众生都将经历生命的另一个状态——中阴期,即从神识脱离肉身到决定投生之间的阶段,前后约七七四十九天。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第202页。在中阴期结束之后,神识才进入轮回的场所——六道,包括“三善道”——天、人、阿修罗和“三恶道”——畜生、饿鬼、地狱。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第95页。

推动轮回之动力或决定轮回之去处的关键是“业”,包括恶业、善业和净业,“每一种业(或曰‘行为’)都有其自身内在的基础和重心,以及客观外在的条件和机遇,最后形成结果,并且通过固定的模式表现出来,从而构成行为者直接感受的作用,这就是业的因、缘、果、报”。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第11页。具体到个体,可经由临终者的临终状态进行判断。作为神识的表征,暖热在身上最后消失的部位,便是神识最后离开身体的地方,据此可以判断之后的去向。*陈 兵:《生与死——佛教轮回说》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1994年,第119页。由此产生“顶圣眼天生,心人脐修罗,肛鬼膝畜生,双足堕地狱”等说法。*类似的还有“顶圣眼天生,人心饿鬼腹,畜生膝盖离,地狱脚板出”等说法。

佛教认为,年老、疾患及死亡之苦,乃是人生中苦之最大,临终之苦尤甚。其时,寿、暖、识分离,神识脱离肉体,犹如乌龟剥壳,不仅痛苦而且相当缓慢。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第4页。不过,临终和死亡的痛苦有解脱之道。所谓解脱,既得益于平日自身的修行,消除“我执”,学会放下;也可借助于他人之力,如净土宗的临终助念等。有鉴于死亡也是新一期生命的起点,若修行得当,死亡还可能成为升华生命层次的契机,乃至超脱生死轮回。而且,佛教认为,在中阴期结束之前,一切尚无定论,还有机会通过助念、超度仪式等帮助往生者进入更好的轮回之道。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第4页。

死亡是痛苦的,但死亡之苦是可以解脱的,此乃佛教临终关怀存在的前提和意义所在。死亡不是瞬间之事,而是一个相对漫长的过程,因此佛教的临终关怀也不仅限于现代医学意义上的临终之时,还包括往生后神识尚在的时间以及之后的中阴期。就目标而言,佛教的临终关怀也更为宏大和长远,“不仅要让临终者能够安详地逝去,还要让他们在这生命转折的关键时刻把握机会,升华生命的层次”。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第68页。基本要求是,临终者选择善道,最高目标则是,在临终者临终之时或者中阴期,有人助念,引导临终者超越轮回的束缚,彻底解脱生死之苦。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第25页。

基于上述思想的佛教临终关怀实践由来已久,且已经形成了一套临终关怀的体系。记录释迦摩尼及其弟子思想活动的原始佛典《阿含经》,就包括佛陀瞻病案例,而且除了临终者本人,丧亲者也是临终关怀的对象。佛典中还记载了佛陀对丧亲者进行辅导的案例。*田秋菊:《阿含经中的临终关怀中研究》,陕西师范大学,硕士学位论文,2008年。《大唐西域记》记载了印度寺院的“无常院”,供奉阿弥陀佛接引像,帮助重病僧侣往生西方净土。中国佛教寺院设置的延寿堂和往生堂,沿袭着这一传统。*陈 兵:《佛教的临终关怀与追福超度》,《法音》2005年第8期。

秉持慈悲观念的佛教,将行善作为其基本实践活动之一,而在其诸多慈善事业中,对于贫病和孤老等的救助是重要内容。5世纪末,信奉佛教的齐武帝之子文惠太子首立“六疾馆”,以收养贫病之人。此后历朝历代均有类似收养贫病孤老的场所。如梁武帝时期的“孤独园”,隋唐的“悲田养病坊”,北宋的福田院,明代养济院等等。*梁其姿:《施善与教化:明清时期的慈善组织》,北京:北京师范大学出版社,2013年,第30页。这些机构由寺院设立,也有的虽然由政府发起,但往往与佛教、寺院有着千丝万缕的联系。以宋代的浙江为例,收容鳏寡孤独的居养院或养济院多以佛寺为依托。*何兆泉:《宋代浙江佛教与地方公益活动关系考论》,《浙江社会科学》2009年第10期。

在中国,佛教临终关怀传统逐渐形成了不同的寺院操作体系。例如,我们考察的灵岩山寺和大圣寺安养实践,以净土宗印光祖师有关“临终三大要”的论述作为指南。第一要是善巧开导安慰,令生正信。第二要是大家换班念佛,以助净念。第三要是切戒搬动哭泣。三要一体,先后呼应,目的是开导临终者放弃尘世,专心向佛。

所谓助念,就是当病人医药无效,请别人念佛,用念佛的功德,送临终者走完人生最后一程。*达 照:《饬终:佛教临终关怀思想与方法》,杭州:浙江大学出版社,2005年,第169页。印光法师还就助念的缘由、目标、程序等问题作了如下说明:

若病尚未至将终,当分班念,应分三班,每班限定几人。头班出声念,二三班默持,念一点钟,二班接念,头班、三班默持。若有小事,当于默持时办,值班时断断不可走去。二班念毕,三班接念,终而复始。念一点钟,歇两点钟,纵经昼夜,亦不甚辛苦……若病人将欲断气,宜三班同念。直至气断以后,又复分班念八点钟,然后歇气,以便料理安置等事。*印 光法师:《印光法师文钞续编下》,苏州:灵岩山寺弘化社,2008年,第126页。

为了解佛教安养院的临终关怀实践,本文作者所在的寺院养老研究小组分别于2016年11月、2017年5月及2017年10月前往福建吉祥寺、杭州南山讲寺、苏州寒山寺、苏州灵岩山寺、苏州包山禅寺、镇江大圣寺以及常州大慈安养院调研,时长共计36天。在这些寺院之中,苏州灵岩山寺和镇江大圣寺的临终关怀实践较为成熟,故本文将以这两个寺院为个案,展示佛教安养院的临终关怀实践及其意义,探讨佛教临终关怀的语境与行动之关联。

三、佛教安养院的临终关怀实践

(一)灵岩山寺安养院

灵岩山寺位于苏州木渎镇灵岩山上,因净土十三祖印光法师曾在此驻锡而闻名遐迩,成为江南名刹。佛教安养院依托灵岩山寺而建,位于灵岩山麓。回溯历史,灵岩山寺有从事慈善的传统,如创办诊所、开办粥厂、兴办小学等等。印光法师创办弘化社,一方面流通佛教经典,另一方面从事慈善事业,而今弘化社慈善基金会依旧在发挥作用。佛教安养院的建立既与灵岩山寺的慈善传统相关,也与时任主持的明学长老的个人经历不无关系。

“文革”时期,明学长老曾被勒令还俗,于灵岩山下耕读为生。人世间的疾病、衰老、痛苦,时时触动明学长老的慈悲之心,他发愿要为无依无靠的信佛老人建一个安养院,让其在念佛声中颐养天年。经历恢复寺院、佛学院开设之后,修建安养院终于提上议程。经多方筹措,安养院终于2012年落成,占地46亩,念佛堂、斋堂、往生堂、宿舍楼、办公楼、会议室、图书室、保健室、公共浴室、洗衣房等基础设施一应俱全,当年接受首批老人入住。

由于佛教安养院的床位有限,明学长老规定优先招募年龄大的居士。除此之外,老人入住需要具备一定条件:一是“三皈依”,即皈依佛、皈依法、皈依僧;二是“五戒”,即不杀生,不偷盗,不邪淫,不妄语,不饮酒;三是身体能够自理,不依赖他人,但入住之后失能,则需要自己聘请护工照顾。确定入住之后,老人需要与安养院签署两份协议,一份为《入住协议》,另一份为《往生协议》。前者的主要宗旨是“六和敬”,即身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均;后者是可选择性协议,内容涉及临终助念、往生、火化等一系列事宜。截止2017年4月,安养院入住老人共76位,其中90 岁以上5名、 80~89岁32 名、70~79岁29 名,60~70岁10名。

由于佛教轮回的信仰,老人并不讳言生死,直言入住安养院是“修行为主,养老为辅”,其目的就是“求往生”,而安养院的生活设置与这一目标十分契合。正如身兼管理的一位老年居士所说:“我们来这儿就是求往生,每一天的修行都是往生的预演。而安养院的简单生活、日常管理、临终关怀等等,其实都是为了往生。”*田野调查资料。

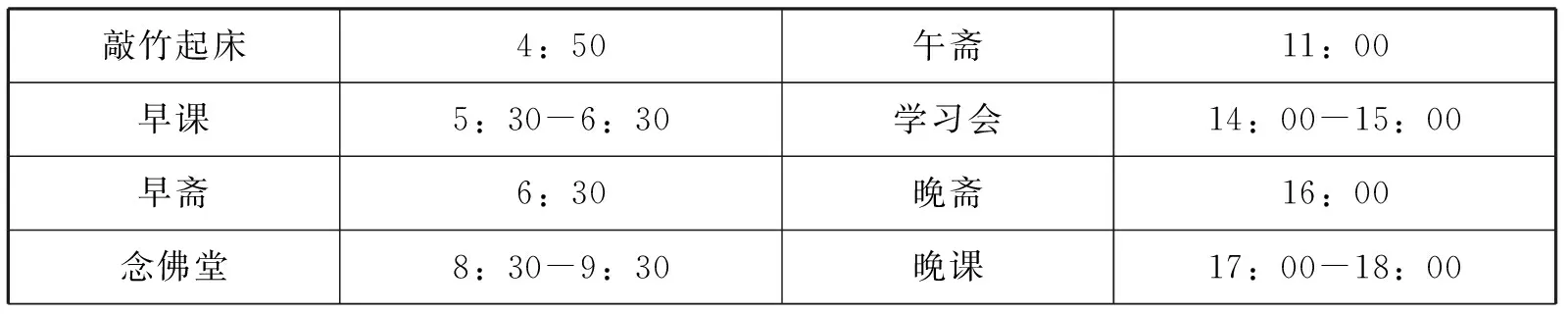

安养院的老人生活异常简单,且对物质要求不高,这种生活体现在日常的方方面面。在饮食方面,老人吃素斋。考虑到很多老人有过午不食的戒律,午餐准备较为丰盛,早餐和晚餐则相对简单,而蔬菜大部分产自院内的菜地,米面则来自山上的寺院。老人穿着较为朴素,安养院分发了两套衣服,一套灰衣灰裤日常穿,另有一件海青在诵经礼佛时穿。老人们的作息非常规律(见表1)。

表1:灵岩山寺佛教安养院作息时间表

安养院的人事关系同样简单,以老年居士为主体,管理者和义工也是佛教徒。因为到安养院的目的是修行,所以院内老人十分强调自立,认为这是修行的一部分。而公共服务如打扫卫生、蔬菜种植、物品采购、斋堂服务、日常保健等主要由义工提供。义工们非但不领取薪酬,而且认为这是在为自己积累福报,也即在安养院中,我们一般所谓的施助者并不将自己的行为解读为施助,而认为是受助者给予自己修行的机会,受助者才是真正意义上的施助者,这是对于互助互惠行为的另外一种诠释。

安养院老人总体而言身体康健,无重大疾病,以老年慢性病为主,如高血压、糖尿病等。院内设有保健室,每月上海的僧伽医疗队定期来义诊,但只是处理头疼感冒等小问题。若病情严重,安养院会派车送老人到其医保或农保定点的医院进行治疗。在医院治疗之后,老人若痊愈可回到院内继续安养,若无法自理则往往由家属接回家中照料,或者如果家中确实无人照料,亦可回到安养院,但需要家属自行请护工照顾。而对于那些已经无法恢复,进入临终状态的老人,若入住安养院时签有往生协议,即可送到往生堂。当然也有老人预知自己大限将至,主动请求进入往生堂以等待往生的。

关于安全度汛的问题,我们对于尚未进行除险加固的和正在进行除险加固的水库,采取了一些措施。第一项措施,明确管护责任。每年汛前都要和监察部联合公布地区的防汛责任人,包括重点水库的防汛责任人,特别是病险水库的行政责任人。第二项措施,明确汛期控制水位,特别是病险水库,很多都是要求在没有进行除险加固之前,汛期要降低水位,确保能够安全度汛,或者是空库迎汛。第三项措施,制定了比较完善的应急度汛的方案,特别是针对汛期的一些极端情况落实应急排险、避险措施。第四项措施,落实了抢险队伍、抢险物料和抢险责任。

往生堂位于安养院后门,建筑结构类似于四合院,内有家属接待室和4个大厅,分别称为莲池厅、极乐厅、莲华厅、弥陀厅,以应对可能出现的不止一位老人同时往生的情况。5年来,往生堂共见证了12位老人的离开。

一位山上寺院派来管理安养院事务的法师,分享了他对于佛教临终关怀的理解。他说,修行在平日,就好比一棵树,平时已经向东弯了,遇到台风等外力,就很可能向东的方向折断。同时,人往生的一刹那非常重要,可决定死后的归宿,平日的修行都是为了临终这一刻。临终的念头必须要正,医学治疗会扰乱正信,增加临终者往生时的痛苦,是故临终者应该停止一切治疗措施。另外,临终者平时修行靠自力,但临终时,本人能做的很少,而需要依靠他力,即助念,所谓“上面有人拉,下面有人推”,才能缓解临终的痛苦。*田野调查资料。

根据法师的讲述,老人被送往生堂之后,接下来就是整个往生仪式最重要的内容——助念。由于灵岩山寺是印光法师驻锡地,在助念方面,安养院恪守印光法师的“临终三大要”。老人被放置在往生堂中心的床上后,助念团便开始助念。助念团均为发愿而来,自备饭食,分文不取,并将此视为莫大的功德。助念团4人一组,每2小时轮换一次,中间不能间断。由于临终者气短,为了临终者能够跟上,助念团念佛号时不念“南无阿弥陀佛”,而只念“阿弥陀佛”。助念时,家属可以在场,但是不能哭闹,也不能与临终者讲家长里短,只能念佛号,防止临终者分心。助念一般持续时间长,且不能间断,对助念者的精力有很高要求,尽管也欢迎安养院的老人参加助念,送往日同伴,但是助念的主力还是当地居士助念团。据一位助念团的成员介绍,苏州当地有很多居士助念团,有的人数多达百人。他们出入寺院和安养院,也去普通人家中,为信奉佛教的临终者助念。

因为佛教认为人的神识不会在断气后立即离开,所以助念从临终开始,直至往生之后,仍需持续12小时,此后才进入擦身、换衣、盘坐、装龛环节。在安养院往生的老人,可被送往灵岩山寺的塔院火化。在寺院火化是许多居士难以企及的愿望,但安养院的老人因为与寺院的关系而被赋予了这项“特权”。若事先已经在寺院里购得“仙位”,还可将骨灰放在寺里供奉。佛家认为,人死后49天之内,还没有被“定罪”,若在此期间做超度、放生等法事,能够帮其减轻罪孽。等超度仪式完成之后,往生者的死亡仪式才算正式结束。

(二)大圣寺安养院

大圣寺位于镇江,运河河畔,于2000年在寺内创办安养院。创办安养院也与释昌主持的个人经历相关。未见母亲最后一面的遗憾让他发愿要善待天下老人。2000年,当复建的大圣寺步入正轨之后,他开始着手开始创办佛教安养院,接到寺庙里安养的第一位老人,是南京大屠杀的一名幸存者。

大圣寺收住老人的要求与灵岩山寺佛教安养院相似,仅有的差异是可以收住失能老人。调研时,入住的失能老人共有4位,都是90多岁的女居士,大圣寺雇佣了一位护工与老人同住,加以照料。目前,大圣寺收住的老人有180多人,平均年龄84岁,年纪较大。而据法师介绍,目前尚有1千多人登记排队。安养院内部功能设置、老人的日常生活以及日常运营管理都与灵岩山寺安养院大体一致,不再赘述。

在进入大圣寺之时,老人与寺院签订《往生协议》,此协议与灵岩山寺不同,为必选性协议。协议中规定,入住的老人须向大圣寺缴纳2万元人民币,服务内容包括与往生相关的一系列服务,如临终照护、助念、遗体火化、超度仪式等。大圣寺亦为净土宗道场,其临终关怀亦奉行印光法师的“临终三大要”,但具体实施过程与灵岩山寺安养院存在差异。

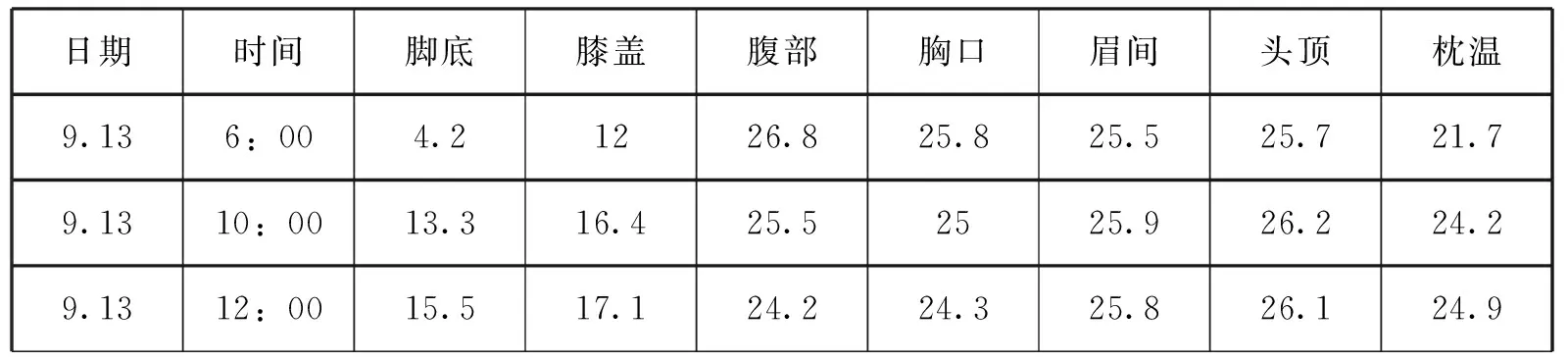

差异之二在于,往生后的测温环节。如前所述,佛教认为,往生者最后温热停留的地方,是判断轮回去处的依据,测试体温因而被视为往生过程中的重要环节。传统上,探查体温由法师“手触”完成,这也是大圣寺以往的做法。不过,2003年,红外线测温仪作为SARS危机的“遗留物”开始取代“手触”测温。在安养院调查之时,正好在其黑板报上看到了近期一位往生者的测温数据(见表2)。

表2:往生测温记录(单位:摄氏度)

从中可以发现这位往生者往生后第一次体温检测时,发现腹部温度最高,按照“顶圣眼天生,心人脐修罗,肛鬼膝畜生,双足堕地狱”的说法,将坠入饿鬼道。但经过四个小时助念后,再次测温,发现已经变成头顶温度最高,如此便意味着老人可以转凡入圣,往生西方净土。既然头顶温度已经最高,那么为何还要继续两个小时助念,并测温呢?法师说之所以如此,在于担心温度不稳定,故再助念两个小时,以确定头顶温度最高为恒定。

借助于科技产品红外线测温仪测量身体多部位体温并加以记录,颇有现代统计学对比试验的意味,而更值得关注的是,对于佛教教义的理解和调适。往生后有一个好去处是每个佛教徒的愿望,但最终能否达到,主要还是看临终者平日自身的修行和造化,临终助念只能起到辅助之功效。所以,助念会有一个相对固定的时长,即神识完全离开肉体的时间,一般而言是12~24小时。助念结束时,根据最后的温热所判定的去处,无论好坏,都是需要暂时接受的结果(中阴期或许还有机会改变)。但在大圣寺安养院的实践中,情形并非如此。在这里,每一位佛教徒都被期望能往生极乐,所以往生之后的助念并没有固定的时长,而会一直持续,直至达到期望的结果,而测温除了传统的作为判断往生后去处的途径之外,也被赋予了新的意义,即验证助念之功效。

截至2017年7月底,累计有268人在大圣寺安养院往生,有数据记录的215人。在这215例中,第一次测温最高温度在腹部(意味着转生恶鬼道)的为107例,占49.8%;最高温度在胸口(意味着转生人道)的为100例,占46.5%;胸口和腹部相同的为8例,占3.7%。简言之,如果没有助念,一半老人可能堕入三恶道。而经过助念之后,这种情况得到明显改观:助念结束时,最高温度在眉间(意味着往生天界)的为30例,占13.95%;最高温度在头顶(意味着超凡入圣)的为182例,占84.65%,助念的有效率达到98.6%。对于仅有的3个助念失败的个案,安养院自有其解释。比如对其中一例的解释是,老人临终时其子用密宗方法同时为其助念,与净土宗助念方法相悖导致助念失败;对另外一例的解释则是,因为其本人生前信邪教而使助念无果。这一实践是对于原来“规则”的微调,原本体温决定去向的结果在12或24小时助念结束之后是既定的,但在这里助念的时间被延长,有4例甚至长达90小时以上,希望因此加大经由助念来改变结果的机会。

助念结束之后,木龛坐化、追福超度等程序同灵岩山寺安养院类似,所不同的是,大圣寺没有类似塔院的火化场所,而需要送去附近的另一座寺院。大圣寺的下属寺院长山寺,着重地宫建设,以安排往生者之“仙位”。调查之日,正值上述往生者“三七”,先是在佛堂举行了超度仪式,随后进行放生仪式。在寺院附近的运河边,寺院的法师带领寺院的义工和居士家属面对家属准备好的黄鳝、泥鳅等,诵经念佛,而后放生,为死者超度亡灵,积累福报,该仪式持续约1小时。待往生者过完“七七”之后,整个仪式过程才会最终落下帷幕。

四、结 论

前面已用一定篇幅呈现两座寺院临终关怀的细节。我们可以从中发现,佛教的生死哲学以及往生助念等仪式,为佛教安养院的临终关怀提供了理论和实践层面的支撑。我们还可以看出,佛教临终关怀与现代医学临终关怀有如下三点差异。

其一,现代临终关怀与现代医学同源,认为死亡即为人生的终点,所以医疗干预的最高目标是优逝善终。而佛教的生死观强调神识继续存在,无始无终,且死亡可以超越,临终正是实现这种超越的重要契机。所以有的学者认为,“佛教的临终关怀是一种指向生的技术”。*李 晋:《佛教、医学与临终关怀实践》,《社会科学》2007年第9期。相比之下,现代临终关怀虽然可以减轻患者的身体痛苦,但却难以消解其对死亡的恐惧与不安;而佛教则清晰地描绘了死后重生之轨迹,不仅提供了关于生命终极意义的答案,而且指出临终者个人的修行与助念等外界力量,可以帮助其在生命的转折处实现超越。因此,现代临终关怀止于死亡之时,而佛教的临终关怀则延续至医学意义上的死亡之后。或者说,佛教的临终关怀既关注临终,同时又超越临终这一生命结点或特殊时刻。有鉴于安养的目标就是往生极乐,安养的内容如欲望至简、修行念佛等皆是为了实现这一目标,因而均可纳入也属于临终关怀的范畴。就此意义上而言,佛教的临终关怀是对现代临终关怀的延伸和拓展。

其二,至少中国大陆的医院内部不允许举办安慰临终者的宗教仪式,而佛教的临终关怀则由仪式来实现。在安养院的临终关怀过程中,仪式贯穿始终,包括念佛修行、往生助念、火化仪式、超度仪式、放生仪式等等。仪式是人类学的经典议题,对死亡仪式的关注也由来已久。死亡仪式在所有社会中都扮演重要角色,它不仅反映社会的价值观,也是重塑价值的重要力量。*Richard Huntington and Peter Metcalfe,Celebrations of death,Cambride:Cambridge University Press,1979,p.5.佛教临终关怀通过仪式将养老的“送死”程式化了:往生之前念佛修行;临终时在往生室往生,有家人、同伴和莲友的助念声相伴;往生后去寺院火化;其后的中阴期还有超度仪式以及放生仪式等等。各个时期,无论是空间、人员还是仪式内容,对于临终者及其家人而言,都非常明确。不仅在发生前可以预期,在最终发生的时候,也可以按部就班的进行,而不至于出现持续的失序,这对于活着的人而言非常重要。诸如疾病和死亡等人生的危机和无常,往往造成人们生活世界的失序,“人能够以某种方式使自己适应他的想象力所能处理的任何事情,但是他却不能应对混乱无序”,而仪式往往是实现秩序重建的重要路径。*Clifford Geertz,“Shifting Aims, Moving Targets: On the Anthropology of Religion”,Journal of the Royal Anthropological Institute,vol.11,no.1,2005,pp.1~15..

其三,佛教安养院的临终关怀并非从人的生命晚期开始,而是贯穿于整个安养过程之中。这种独特的临终关怀体系在“安养”这一概念中得到了最集中的体现。安养,又有安养国、安养净土之谓,乃西方极乐世界之异名。在安养国中可安心、养身,故称安养。安养国之教主,即为阿弥陀佛。*参见丁福保《佛学大辞典》,“安养”词条,北京:文化出版社,2015年,第807页。老人进入以“安养”命名的养老之地,终极目标乃是往生西方极乐世界。正如一位老年居士对我们所说:“安养,就是心安下来,到西方去”。*田野调查资料。为了追求这一终极目标,老人的安养实践包含两个重要的方面。一方面,以佛教教义为指引,学习佛教关于临终、往生等的阐释,往生是什么?临终时会发生什么?往生之后的归宿在哪里?诸如此类问题,都能够得到一一解答。另一方面,将修行嵌入食素斋、早课晚课等日常生活之中,将伟大的目标幻化成可以点滴实现的任务。简而言之,佛教的安养实践自生前开始,延续至死后,以佛教教义为指引,老人欲求逐渐简化,集中于“求往生”,为了实现这个终极目标而付诸种种努力,最终归结于一句佛号——“阿弥陀佛”。值得特别指出的是,临终者的主体性在整个过程中到了充分发挥,安养院老人可以自主地选择自己死亡的方式、死亡的地点以及死后的安排。自主性的意义在于,自始至终保持自我的可控感觉,因而始终保持着生命的尊严。

另外,考虑到在医院临终者经常经历侵入性抢救和过度医疗问题,佛教安养院为老年居士所提供的身心兼顾的临终关怀,显得更为难能可贵。当然,这也是佛教临终关怀与现代医学发生一定程度紧张关系之原因所在。例如,我们了解到,一部分佛教寺院表示支持针对止疼的现代医学姑息措施,而另外一些寺院则反对现代医疗手段介入到发生在安养院的临终关怀实践,认为现代医学提供的止疼姑息措施,完全可以用坚定的宗教信仰替代。尽管如此,发生在佛教寺院的死亡,还是难以摆脱现代医学的介入。这是因为佛教临终关怀涉及的死亡处理问题受制于政府有关开具死亡证明的规定。现行的死亡证明全称是“居民死亡医学证明推断书”,只有临床医生才能开具,共分为三联,一联用于火化,一联用于安葬,一联用于注销户口。如果没有医生开具的死亡证明,既不能火化安葬,也不能注销户口。因此,每当老年人死在佛教安养院之后,民警和医生必须到场。民警负责核实死者身份,记录死亡过程,医生负责验尸,查看既往病例,开具死亡医学证明,以此排除非正常死亡的可能。到目前为止,有关现代医学提供的姑息措施是否应该纳入佛教安养实践的问题,在佛教界仍然没有共识。同时,部分佛教寺院开设骨灰堂之后是否能够继而开设独立的火化场问题,也受到丧葬政策限制。总之,佛教安养实践仍然难以回避现代医学对临终的介入,或国家有关丧葬事宜的规定。