简述中国内地时局对香港报业的影响(1937—1949)

2018-06-01黄敏灵

黄敏灵

(辛亥革命纪念馆,广东 广州 510000)

香港新闻传播业发轫于1841年英文报纸的发行。浸淫在欧风美雨的香港同时也是中国报业近代化的肇始之地,抗日战争爆发前香港已经拥有中英文报纸数十种。由于抗战的全面爆发,中国内地有相当影响力的大报相继向南迁徙到香港;抗战胜利后不久爆发解放战争,国、共两党都视香港为重要的宣传窗口,在港创办了不少的报纸作为自己的喉舌,争取国内外更大的支持;当解放战争胜负已定,又有一批报业、报人选择到香港创业,他们中有不少人成为香港当代新闻传播发展的重要推手。

1 抗日战争时期内地报业南迁香港(1937—1941)

1937年的“八一三”淞沪战役打响后,上海的各种工商企业纷纷向未受战火影响的地区转移,报业也加入迁徙的大军,香港成为目的地之一。当时,中国两种最具影响力的报纸——《申报》《大公报》于1938年相继发行他们的香港版报纸,继续在舆论上谴责日军的侵略暴行,支持中国军民进行抗日斗争,鼓舞人民抗日热情,向世界传递真实的日军侵华消息。

淞沪战役爆发后,《申报》先迁往武汉,但武汉很快就处于日军铁蹄威胁,《申报》报人不得不考虑再次易地办报的事情,终于在1938年3月成功地发行了《申报》的香港版。“去冬淞沪沦陷,舆论界在暴敌压迫下,无由发挥其威力,本报谬应全国之责望,义不容苟且图存,因宁忍痛牺牲,易地奋斗。”[1]香港版《申报》只有4版,版面分布大致是:一版为头条和时评,一版报道国内战争时局,一般则是香港新闻,最后一版是国际新闻。这时《申报》的版面精炼,广告甚少。内容以国内外战争、政治为主,“该报迁港后,在扩展新闻来源方面采取多种渠道,新闻报道比较及时,尤其是人们普遍关注的时局进展和战争消息,并随时发表结合时局的评论”[2]。《申报》对于中日残酷的战争报道着墨甚多,反映战争为中国人民带来深重的灾难,同时也关注到华南人民、海外华侨发挥的重要作用。“抗战以来,华南健儿,慷慨赴难,其牺牲之悲壮,已博得全民族无上之崇敬!至于华南在国民经济之地位及与国际交通上之关系,其重要性更不待言。本报有见及此,与本日起,另刊港版,期与华南大士及海外侨胞作更亲切之联系。”[3]与此同时,胡政之也筹划《大公报》香港版,在1938年8月13日,即“淞沪战役”一周年之际成功发行。《大公报》也着力针对日军暴行、我国军民齐心抗战等进行报道,并在1941年获得了美国密苏里新闻学院奖,这是国际社会对于中国抗战新闻事业的肯定。不过1941年12月26日香港沦陷,翌日它们无一例外地停刊了。在日军占领香港的三年零八个月,几乎所有香港报纸都选择停刊,这表明爱国报人不与日军合作的态度,也是日军残暴统治在文化新闻方面的体现。这是香港报业史上最为黑暗的时期。

从抗战爆发到香港沦陷的短短四年时间里,国内大量报刊迁移到香港,国内优秀报人给香港报业带来了巨大的影响。“到了抗战期间,上海报刊迁香港,对香港报业的编辑方法及内容的改进,都有直接的作用。”[4]

2 解放战争时期的香港报业(1946—1949)

抗日战争的胜利没有为中国带来持续和平,解放战争不久即爆发,因此“1946—1949年前后,来港的文化人有近300人之多,他们在香港开展各种文化活动”[5]。他们中除了与中国共产党、国民党关系密切外,还有不少民主党派人士,这时期发行的报纸产生了“左右”的分裂。中国共产党方面,创办或复刊了一批报纸,如《华商报》《正报》《新生日报》《人民报》等,其中以《华商报》最具代表性。

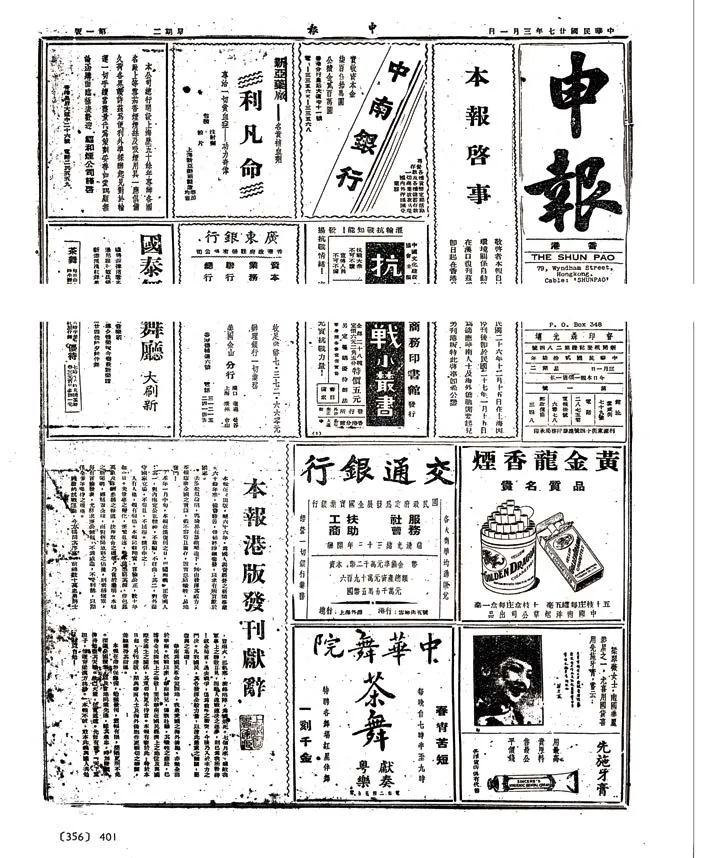

图1 《申报》影印本

图2 《申报》影印本

《华商报》于1946年1月4日复刊,复刊词中提到:“际此胜利已经达到,建国伊始,本报匆匆,在港复刊,仍当一本人民底立场,与我海内外同胞,共揭和平、团结、民主的大旗,为创造一幸福、富强与民主新中国而奋斗。”[6]《华商报》主要是由夏衍、廖沫沙、萨空了、杨奇等为冲破国民党在宣传上的压迫而在香港为中共创立的宣传窗口。复刊后的《华商报》积极响应中共的呼吁、主张。解放战争正式爆发后,其报道则更多地向世人揭露国民党、国民政府腐败、黑暗的统治,与国外势力相勾结的事实。更重要的是大量刊载与解放区有关的消息,中国共产党发布的宣言、布告、政策都能在《华商报》找到。关心国内政局,为中共做好宣传的同时,《华商报》也十分关注香港本地的消息和国际动态。这份由中共举办的报纸在香港各界产生相当的影响,1947年缺乏资金的《华商报》得到广大人民群众的捐助,其影响力可见一斑。

中华人民共和国成立后,不少在港报纸陆续搬回中国内地,参与华南地区党政机关报的创办。例如,《华商报》在1949年10月15日广州解放后搬回广州,“该报停刊后,全体工作人员调回广州,参加创办中共广东省委机关报《南方日报》”[7]。《正报》在1948年回迁广州,而《群众》周刊则在1949年10月20日停刊。

解放战争时期的香港报业有两个显著特点:一是分属国、共两党阵营的报纸不遗余力地宣传各自主张,意识形态壁垒分明的报道在香港大行其道,却没有受到港英政府的管制或审查。这主要是因为港英政府在不危及它统治前提下,实行新闻自由,这种姿态可以解读为面对国、共两股势力而左右逢源的态度,正因为这样的自由,客观促使香港在解放战争期间新闻业蓬勃发展,成为外部世界了解中国真实情况的重要渠道。当时香港报业的另一特点是在香港办的报纸所面对的读者对象不仅是香港市民,报人们更为看重的是希望透过在香港办报宣扬自己主张从而将影响带到中国内地,尤其是带到中国南方地区。事实上,这时期的香港报纸也是做到这一点,中国共产党就通过香港报纸把自己的主张、观点、政策传播到国统区,扩大自己的影响力,这使得中共在舆论方面占有优势地位的。这也是当时内地与香港在各个方面都有微妙互动的表现之一。

3 总结

因为香港拥有独特的地位,当中国内地时局发生变化时,香港无可避免地受到巨大影响。作为时代的记录者,当时香港报纸以中国内地的新闻、消息作为报道的主要内容,所以它们都深深地烙上了那个时代的印记。因此,回望现代香港的报业发展史,中国近现代每一个历史发展的时期都对它的发展产生过重要影响,可以讲,这是一个中国内地时局对香港报业影响最大的时期。

1949年后,中国内地对香港报纸的影响远不及1949年以前。随着战后社会环境稳定,工商百业快速发展,香港的报刊的关注焦点越来越集中到香港本地。但无论如何,香港与中国内地紧紧相连,特别是香港回归以后,中国内地对香港的影响也变得越来越重要。■

[1][3]佚名.本报港版发刊献辞[N].申报,1938-3-1.

[2]钱峰.抗战时期的香港报刊[J].新闻知识,1992(8).

[4][7]李谷城.香港中文报业发展史[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[5]尚东玲.解放战争时期内地文化人在香港的活动及其作用[J].陇东学院学报,2011(5).

[6]佚名.复刊词[N].华商报,1946-1-4.