系统思考 单元整合 活动推进

2018-05-30吕俐敏

吕俐敏

统编本小学语文教材的教学目前推进到二年级下册,小学第一学段教材的整体面貌已得到呈现。这种呈现保证了低段教学研究的完整l生,使得教师能够在这个学段“既见树木又见森林”。正如温儒敏先生所言:“‘部编本语文教材的板块设置比以前清晰,但彼此融合,综合性也有所加强。老师们使用教材时,要在彼此融合方面多用心……教学实践中还应当根据各自的实际来适当组合,没有必要划分得那样界限分明。”可见,教师能够在实践中融合各个板块,是教材编写的“初心”。如何融合,融合到什么程度,怎么实施,是一线教师需要面对的非常现实的问题。本文将以二年级下册识字单元为例展开探讨。

一、基于系统梳理教材的整体思考

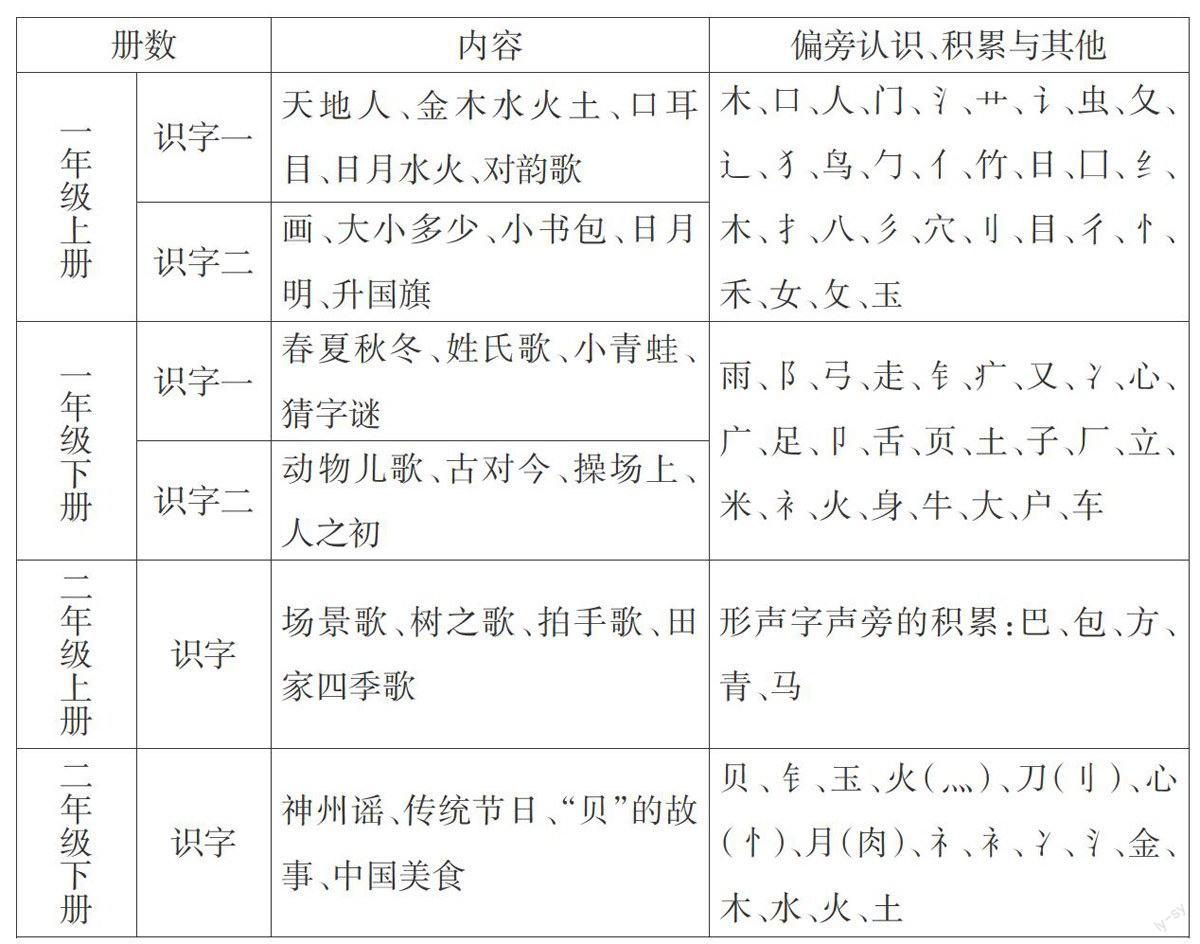

统编本教材在第一学段共编写了六个识字单元,其中一年级上下册各两个,二年级上下册各一个。列表如上。

根据对四册教材识字单元的梳理,从汉字学的视角看,基本按照象形、会意、形声的序列安排识字内容。比如一年级上册的“日、月、水、火”,教材把物象、古文字、现代汉字同时呈现,在图画与文字之间建立联系,每—个字就是一幅画,无论是从汉字的起源,还是从激发儿童学习兴趣而言,这种编排无疑都是经得起学理推敲的;会意字则是通过《日月明》这首儿童喜闻乐见的韵文,把偏旁连语和品字结构的会意字呈现出来;形声字的呈现方式比较丰富,可以从声符的角度切入,比如《小青蛙》就是“青”为声符的字族歌,《动物儿歌》《树之歌》是以“虫”和“木”为义符的字族歌;《场景歌》《拍手歌》《田家四季歌》《神州谣》《传统节日》等以韵文的形式提供识字情境,包含了各类型的汉字;《中国美食》是通过看图识词,从而识字;《“贝”的故事》对汉字的偏旁表义作了理性归纳,为偏旁学习提供了范本。

从偏旁的编写来看,一年级“识字一”学习了《金木水火土》,二年级下册《语文园地八·识字加油站》又以“金、木、水、火、土”作为偏旁构字,作了偏旁积累。这种螺旋式上升,从感性的字料积累到理性的表义偏旁归纳,符合儿童识字的基本规律。关于偏旁积累,教材主要在一年级上下册安排了64个常用偏旁,在课后认字表上以提取变红的方式呈现。在梳理过程中发现,有些偏旁跟汉字的表义性关联紧密,有些则不太紧密,对于汉字形义联系的阐释不够。比如,在“叶”字中学习“口”(一上《秋天》),就不如在“呀”“吧”(一上《小蜗牛》)中学习“口”更容易帮助学生理解并归纳偏旁表义的特点。这样的例子还有很多,比如作(人)、朋(月)、点(灬)、到(刂)、得(彳)、快(忄)、席(广)、净(冫)奇(大)等,很显然,字的选择不具备典型性,不利于类推。对于这些内容,教师在教学过程中就要围绕目标作适当调整。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出:“识字、写字是阅读和写作的基础,是第一学段的教学重点,也是贯穿整个义务教育阶段的重要教学内容。”识字作为第一学段的教学重点,在数量上要认识常用汉字1600个左右,其中800个左右要会写,在识字能力和态度上要喜欢学习汉字,有主动识字的愿望。教学目标是要培养学生的独立识字能力。

识字教学有其独特的规律性,首先受汉字规律本身的影响,其次受识字主体认知规律的影响,最后还受与书面阅读互动的影响。对识字主体而言,“任何一种符号的把握都要达到整体系统认知之后,才能应用自如,所以个体字符要依赖整体系统,而系统内在联系又必须在个体字符达到一定数量之后才能显现”。“小学生学习汉字,既要一个字一个字地积累,在积累中逐渐了解汉字构形系统的特点,又要在整体了解汉字构形特点的前提下,再去一个个或一串串地积累汉字。”而就与书面语互动的规律而言,“汉字应在语境中认识,而语境的表达又是由汉字组成的……由汉字构成的言语作品的用字却不能依照汉字难易程度来安排”。由此可见教材编排的两难困境——遵循阅读规律,就会违背汉字规律;遵循汉字规律,又会违背阅读规律。而这两种规律都可以作用于识字:在阅读中可以获得字的精准意义,在字形与意义之间建立稳固持久的联系;在汉字构形系统中可以获得造字的基本规律,以及汉字的形体、读音和概括的意义信息,以帮助类推识字,把握汉字系统的规律性和汉字文化的基本属性。

基于此,教材的编排一般都会平衡取中,根据“课文一识字一课文一识字”的基本逻辑来编排。课文编排符合阅读规律,识字编排则是为了总结汉字的基本规律,帮助学生利用规律继续类推识字,从而形成独立识字的能力。以此来审视教材的编写和使用,在教材编写中,识字部分应当呈现更多规律性的内容,在使用中,教师要有意识地引导学生总结规律,运用规律进行整理和类推。

二、以识字单元为例的整体设计思路呈现与阐释

在上述教材系统梳理之后,下面以二年级下册第三单元识字为例,探讨在教材系统下的单元整合应如何呈现并作简单阐释。

本单元由课文、口语交际、语文园地三个板块构成。《神州谣》《传统节日》《“贝”的故事》《中国美食》四篇课文都与中华文明密切相关;口语交际主题是“长大以后做什么”;《语文园地》设计了“识字加油站”“字词句运用”“我的发现”“日积月累”“我爱阅读(《小柳树和小枣树》)”等板块。

《神州谣》和《传统节日》都是童谣,前者歌颂了神州大地的美景和各族人民之间的深厚隋谊;后者写了我国传统节日及相应的习俗。《“贝”的故事》是一篇说明性的文章,介绍了“贝”的字形演变、贝类的特点和用途,以及其表示的意义和与“贝”有关的字,为学生提供了一种整理汉字部首的范本。《中国美食》是看图识词,进而识字。教材为常见的菜名配上美食图片,在物和词之间建立联系,通过识物来识词、识字。《语文园地》中的《小柳树和小枣树》是一篇童话,通过两棵树之间的故事告诉我们任何人都会有长处和短处,要全面看事情。

从1~4册教材的整体编排来看,本单元属于第一学段最后一个识字单元,承担着对识字方法和内容的整理归纳的教学任务;且本单元内部的整體编排,涉及二十多个教学的散点,这些教学点之间的联系有的紧密,有的松散,有的无关,因此,从“用好教材”的角度出发,可对整册教材及单元内容进行重新整合,重组单元。

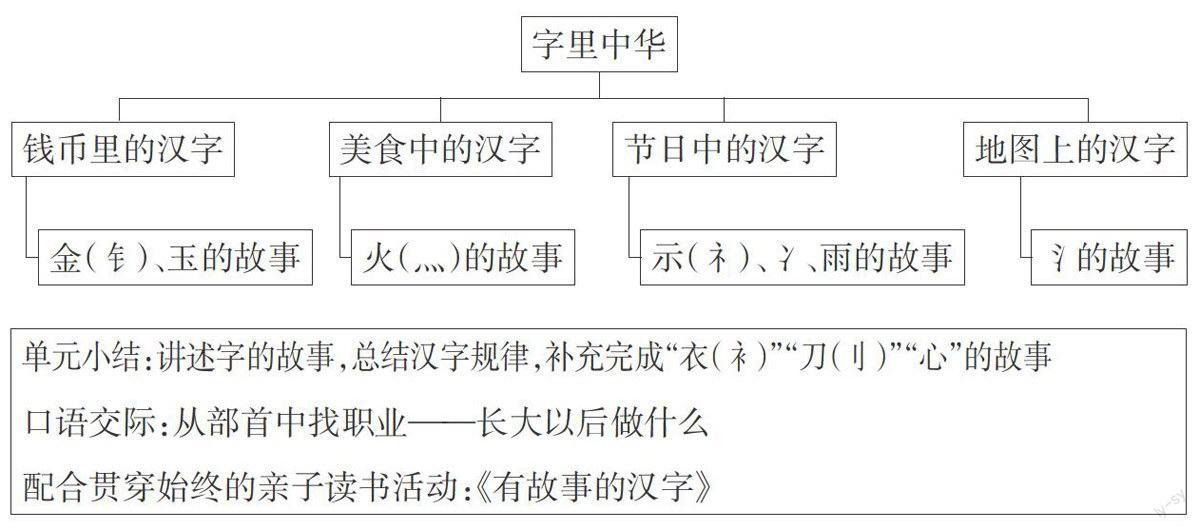

以“字里中华——讲述或者书写部首故事”为核心,以培养学生独立识字能力为重要目的之一,把识字与祖国灿烂的文化相结合,与活动、阅读和生活相结合,根据学生的认知心理,对单元内课文顺序作了调整,并将其他单元的相关内容移到本单元学习。调整后,本单元的学习以课文学习为主线,串起每一个跟“字里中华”相关的零散材料。课文的学习顺序调整为:《“贝”的故事》《中国美食》《传统节日》《神州谣》。单元整体框架如图所示:

以《“贝”的故事》课后“看图,猜猜加点字的偏旁与什么有关”作为一个前置学习内容,为后面的学习活动作铺垫;引入《“贝”的故事》,在随文学习中了解故事的讲述方式,为学生提供“金”“玉”作为部首字的学习材料,引导学生讲述“金”“玉”的故事。以搜集中国美食作为前置活动,请学生搜集自己家乡的美食,导入《中国美食》;通过识物识字,集中到本课中的“火”部字,引导讲述“火”的故事。以《传统节日》为线索,串起“示”部字的学习、二十四节气歌(见《语文园地·七》)的学习,以及“冫”部字的学习,引导学生讲述“示”“冫”的故事。以《神州谣》为线索,学习地图上的汉字,集中在“氵”部字的学习。最后,利用积累的汉字部首故事,整合口语交际活动“长大以后做什么”,帮助学生明白每一个部首字内涵丰富,一个部首就是一个专业领域,这些领域可以提供丰富的职业和理想。这样的安排符合学生由具体到抽象、由近及远的认知方式,并且实现了利用本单元的学习材料整理部首字,感受汉字文化魅力的目标。

重组后本单元的学习内容确定为——

1.以“字里中华——讲述或者书写部首故事”为主题,整合课文及《语文园地》的内容,通过“钱币里的汉字”“美食中的汉字”“节日、节气里的汉字”“地图上的汉字”等丰富的实践活动,让学生了解汉字部首的起源意义、字形演变特点,感受汉字的魅力,掌握识字方法。

2.以“汉字部首”为线,整合单元教学,从财物、美食、节日、节气、地图等角度学习相关中华文化并了解所涉及的相关汉字部首知识。

3.识读《神州谣》《传统节日》《“贝”的故事》《中国美食》四篇课文中的必识生字,共62个。

4.会写四篇课文中必会写的生字,共36个。

5.了解祖国灿烂的文化,积累相关知识,激发学生热爱祖国的情感。

6.通过学习《神州谣》《传统节日》,感悟韵文的语言特点,并背诵。

三、指向儿童独立识字能力培养的学习活动设计

识字是在汉字的音形义之间建立联系,通过一个要素联想另外两个要素,看见字形,能够知道意义并读出字音;看到读音,能够联系一系列同音字形,在特定语境中进行筛选;看到字义,能够联系一系列同义或近义字形,能够在特定语境中进行筛选。识字的核心是意义的把握,关键是字形的感知。关于小学生“独立识字能力”,吴忠豪教授有如下表述:“小学生独立识字能力大致包括如下要求,其一,掌握识字的三套工具。即掌握汉语拼音,能运用汉字结构规则分析字形和学会使用字典。其二,能运用识字工具独立识字,遇见生字,能通过拼音读准字音,能自我正音;能用比较简捷的方法记忆字形;能联系上下文或通过查字典理解意思,形成富有个人特点的识字程序和方法。其三,有自主识字的积极性和良好的独立识字习惯。”

独立识字能力是通过一节节课培养出来的,具体到一个单元一节课,设计什么样的学习活动能够帮助学生形成这样的能力呢?仍以本单元的教学为例,探讨如何培养学生“运用汉字结构规则分析字形”的能力。

在本单元中,《“贝”的故事》是一篇很好的关于汉字部首说明的文章,讲了独体汉字的来历,还讲了作为部首的意义属性及其对部内汉字的统领作用。因此,整个单元都可以此文为范本,引导学生学习对汉字部首的整理。在学习本单元时,学生已经接触到了64个常用部首,这些部首都可以作类似说明。本节课共设计一个前置学习、三个学习活动。

前置学习:课前完成课后练习第三题,请学生翻阅1~3册语文课本,从里面找出从“钅”“玉”的字,如一年级上册有“钟、错、铅、锄、镜、链”等。通过翻阅学习过的教材,回忆学过的课文和生字,为本节课的学习活动提供材料。

活动一是本课重点活动,用时20~25分钟。《“贝”的故事》是一篇随文识字的短文,根据课后字表,学生需要掌握“贝壳、甲骨、贝类、漂亮、珍贵、饰品、随身、容易、损坏、钱币”等词,以及从“贝”的“财、赚、赔、购、贫、货”等字,其中有些字词也是阅读中的理解难点。活动要以读书贯穿始终,读准、读通、读好,在读准中解决字音问题,在读通和读好中解决理解的难点。对本课字词可以稍作归类:“贝壳、甲骨、钱币”可作图示;贝类可结合鸟类、人类等类推学习;“漂亮、珍贵、饰品”可通过一件贝壳制作的饰品来体会,同时理解贝壳的珍贵性;通过“随身、容易、损坏”理解贝壳耐磨的特点,因为珍贵、耐磨,所以可作为钱币使用;其他字通过组词等方式说说即可。读懂课文后,要学习这种说明方式:部首的来历、部首所指事物的特点和功用,以及该部的字列举,为活动二提供支持。

活动二,学生展示“前置学习”收集到的生字,老师提供金、玉部首的来历,并跟学生讨论其所指事物的特点和功能;提供一些素材,请同桌之间选择一个字,合作说一说金、玉的故事。

活动三,在作业纸上写下部首的故事。

这节课的教学目标,是帮助学生逐渐形成“运用汉字结构规则分析字形”的能力,落点是能够写出部首字的故事。为了写出这个故事,给学生提供一个故事范本,同时提供足够的关于要写部首字的材料,使学生能够在读懂材料的基础上,模仿范本说话,然后把说的内容转为写的内容。按照这个逻辑,课堂教学活动就是:学习并理解范本,提供部首字材料,根据范本说话,然后转写所说的话。三个活动,前面活动的结果是后面活动的资源,最后形成班级的共同学习成果。

总之,要想做好对教材各个板块的融合,必须对全册教材有一个系统的梳理,对学生在本学段学习该内容的能力要求须心中有数,在此基础上,以单元为整体进行教学设计,整合单元内部的各个散点,形成块狀结构,为本单元的具体教学目标服务。同时,在课堂实施过程中,要注意学习活动的设计是以学生而非教师的活动为中心,因此要给学生提供足够的学习材料和时间,以帮助他们完成学习任务。