内部控制对高管薪酬粘性的影响研究

——基于国有上市公司的经验数据

2018-05-30王彦力周宇婷

刘 静,王彦力,周宇婷

(吉林财经大学 会计学院,吉林 长春 130117)

一、引言

随着薪酬制度改革在我国不断推进,与业绩相挂钩的薪酬制度逐步趋于完善,高管薪酬更加公开化,但国企“居高不下”的高管薪酬,使得公众开始怀疑企业高管薪酬与企业效益是否有效匹配。公司效益提高,其高管的薪酬也会增加;但业绩降低时,高管的薪酬未必会改变。Jackson(2008)等将这种情况称为“薪酬业绩敏感性不对称”,即薪酬存在粘性特征。其实,高管人员的薪酬之所以会存在粘性主要归因于代理问题。而内部控制是解决公司代理问题的有效手段,是使企业行为符合法律法规、使其所提供的财务报告可靠、使企业经营活动实现有效展开的制度安排。国有企业在我国经济建设中占有十分重要的地位,粘性特征同样存在于国有企业高管的薪酬中,因此,研究提高内部控制质量能否缓解企业高管薪酬粘性的效果这一论题,不仅有利于更深入认识内部控制经济后果,同时对国有上市公司完善高管薪酬契约也有启示意义。现有关于高管薪酬粘性的研究主要是检验其在企业中是否存在并探究其与企业价值之间的关系,而对于怎样抑制高管薪酬粘性方面的研究甚少。此外,就已有内部控制经济后果相关研究来看,涉及内控质量与高管薪酬粘性的研究较少,针对国企的相关研究更为寥寥。因此,本文以内部控制为切入点,着重探究国有上市公司提升内部控制质量对高管薪酬粘性的作用,为完善国企高管薪酬制度提供建议。

二、文献回顾与研究假设

(一)内部控制与高管薪酬粘性之间的关系

目前有学者指出,高管薪酬与企业业绩之间具有明显的正相关关系,具有业绩敏感性(杜兴强等,2007)。但这并非代表高管薪酬随企业业绩同比例增长,两者之间具有不对称性(方军雄,2009)。我国国有企业的所有权归国家所有,隶属于国资委,但因国资委同时管理多家国有企业,因此其制定的薪酬制度缺少针对性。虽然近年来国资委在央企推出了经济增加值考核办法,但其中的资本成本率也只分为三种。这种评估方法相对单一,对高管业绩的衡量不全面,导致企业高管薪酬出现粘性。

内部控制的有效运行可以规范与监督管理者,进而提高企业效益,促进企业发展。而理性的经理人为保证自身利益,则提出将其薪酬和企业业绩相挂钩的要求。如果企业内控质量较好,那么高管薪酬与业绩间的敏感性也相对较高。薪酬业绩敏感度和内部控制质量二者间的协同作用在国有上市公司中更为显著(池国华等,2015)。但当公司内部控制存在重大缺陷,高管权力得不到有效监督,可能出现高管为谋私利而损害股东利益的情况。良好的内部控制可以有效地在公司内部传递与交流各种财务信息,更好地明确高管的责任与义务,保障高管业绩考评的合理性,确保薪酬激励的有效实施,降低企业高管薪酬粘性。基于此,我们提出:

假设1:在国有上市公司中,高管的薪酬普遍具有粘性。

假设2:在国有上市公司中,内部控制的完善可以起到抑制高管薪酬粘性的效果。

(二)产权对内部控制与高管薪酬粘性之间关系的影响

在我国上市公司监管环境、治理结构及薪酬形成机制方面,国有企业与民营企业有很大不同,进而导致其内部控制质量也不同,因此,其对高管薪酬粘性的影响也有差异。随着国企逐步推行业绩型薪酬制度(辛清泉等,2007),除了受薪酬契约的影响,国企经理人在一定程度也受到政府、市场等因素的影响,进而使得高管的薪酬具有明显的粘性特征(钟夏,2013);民营上市公司有相对完善的公司治理机制,董事会、股东大会等机制都能发挥应有作用,因此高管薪酬激励效果明显。另外,依照我国国有控股企业性质,可把国企分为中央政府控制企业和地方政府控制国企两类,两者在政府干预程度、管理层权力等方面存在差异。虽然多数地方政府控制的国企最终受中央政府管理,但其所受约束并没有中央控制企业那么严格。相比较而言,中央政府控制的企业受到的社会监督与政府管控更多,如国家颁布许多的薪酬政策,主要就是针对央企的高管人员,因此,其高管薪酬粘性也相对较小。地方国企管理层能影响自身薪酬制定的程度较大,而高质量内部控制可加强对高管的监督与约束,减少高管自利行为,降低高管薪酬粘性。[1]基于此,我们提出:

假设3:与民营企业相比,内部控制对高管薪酬粘性的抑制效果在国有上市公司中更显著。

假设4:与中央企业相比,内部控制对高管薪酬粘性的抑制效果在地方控股的国有上市公司中更显著。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文将我国2013—2015年三年间的A股国有上市公司作为初始样本,并作如下筛选:剔除ST、*ST及停止上市的公司;剔除金融保险类上市公司;剔除相关数据缺失公司;剔除同时发行B股或H股的公司。最终得到样本观察值2 215个。另外,本文的数据主要来自迪博内部控制与风险管理数据库(简称DIB)和国泰安数据库,并运用SPSS 19.0统计软件进行多元回归。

(二)模型构建

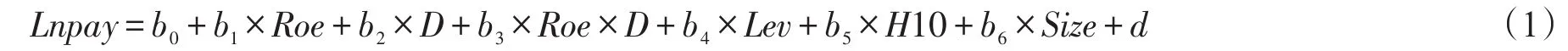

为考察国企的高管薪酬粘性,本文借鉴已有文献(方军雄,2009;罗正英,2016)的做法,构建高管薪酬与公司业绩以及业绩变化的哑变量的模型(1),如下所示:

模型(1)中,LnPay为被解释变量,薪酬主要有货币薪酬与股利薪酬两种形式,但股权激励在我国发展较晚,而且高管持股中,哪些是公司激励的股利也无法做出准确的判断。故参考方军雄(2009)的方法,在衡量高管薪酬时不将股权激励考虑在内,而是用企业“薪酬最高的前三位高管”总额的自然对数来度量。净资产收益率(Roe)为解释变量,D代表业绩变化的哑变量。其余控制变量见表1。

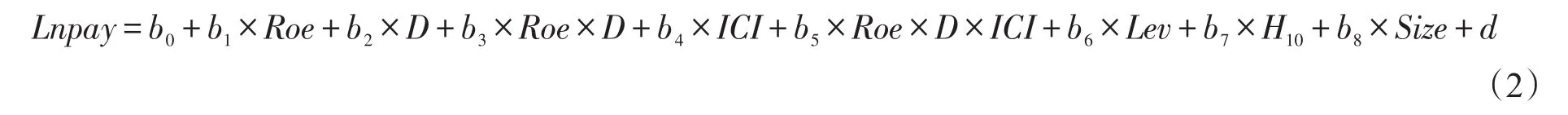

为了研究内部控制如何影响高管的薪酬粘性,本文在模型(1)中加入反映内部控制的变量(ICI),公司业绩变量及其下降的哑变量与内部控制的交乘项(Roe×D×ICI),如模型(2)所示:

表1 主要变量及其含义

四、实证分析

(一)变量描述性统计分析

对模型(2)的主要变量进行描述性统计分析,结果见表2:

表2 变量描述性统计

从表(2)中发现,高管薪酬(LnPay)最小值是11.479,最大值是16.680,差距并不明显。而公司业绩(Roe)主要介于-16.946—25.169之间,较薪酬差距相比,不同公司的业绩水平差异较大,薪酬与业绩间的变化并不对称。业绩下滑的平均值为0.568,表明较多企业存在业绩下滑问题。内部控制指数(ICI)介于0.000—8.987之间,表明我国不同国有上市企业间的内部控制质量差异明显,但均值是6.571,即从整体来看,内部控制的质量还较好。资产负债率(lever)反映企业的负债程度及风险控制水平,其最大值为1.094,表明存在资不抵债或净资产为零的公司。从反映公司治理水平的股权制衡度(H10)来看,样本企业的个体差异明显,表明不同企业在治理水平上存在一定差异。

(二)多元回归结果分析

1.高管薪酬粘性的分析

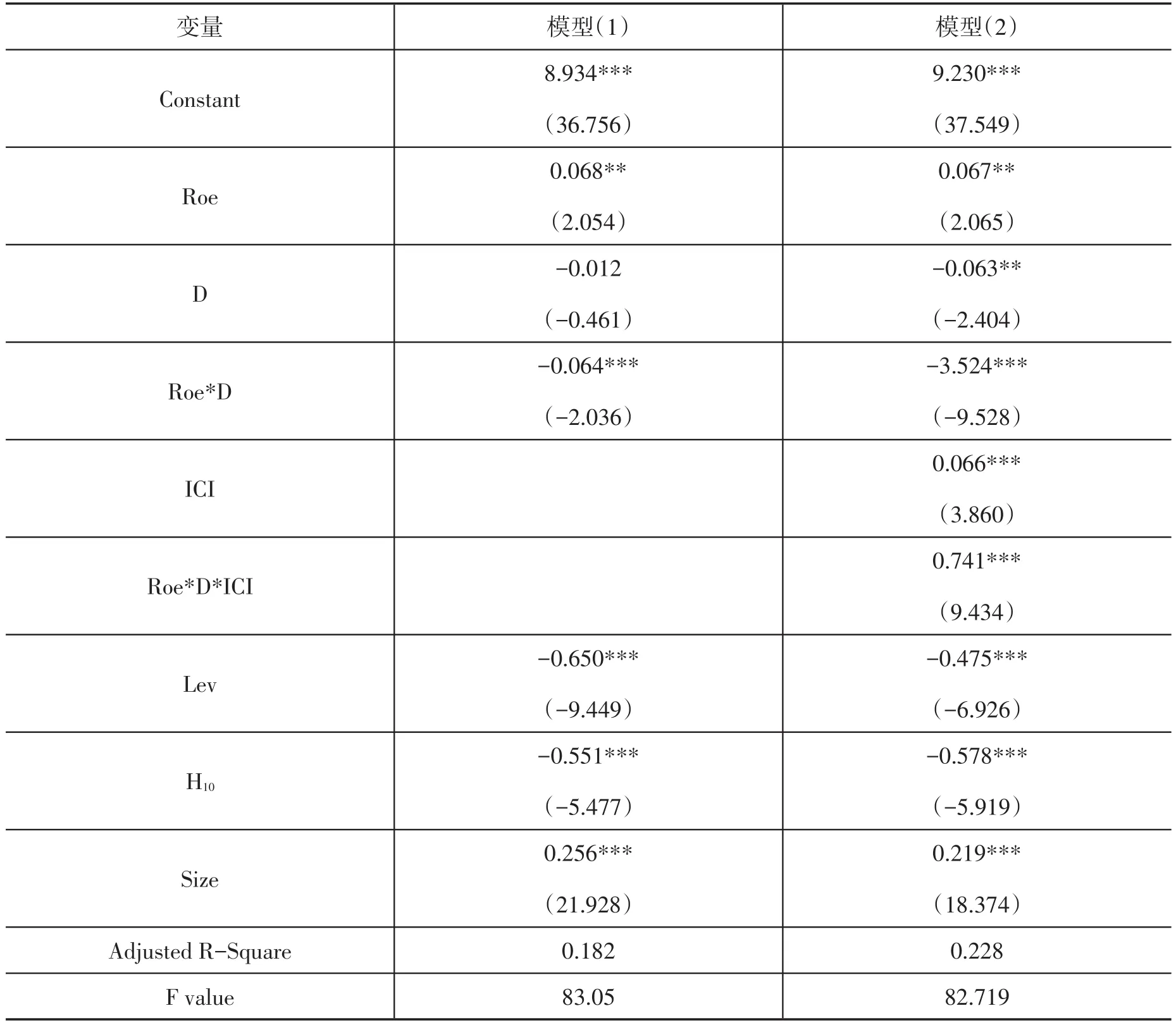

为了验证假设1和假设2,本文分别运用模型(1)和模型(2)进行回归分析,得到如表3所示的结果:

表3 内部控制对企业高管薪酬粘性的影响

由表3可知,在内部控制未加入前,公司高管的薪酬与业绩(Roe)间呈显著正相关,但公司业绩及其下降哑变量的交乘项(Roe×D)系数显著为负,这表明当与高管薪酬相挂钩的业绩水平降低时,其薪酬的业绩敏感性也会因此下降,验证了假设1,且同已有研究的结论相同。但在内部控制(ICI)加入之后,企业业绩及其下降的哑变量与内部控制相乘(Roe×D×ICI)的系数显著为正,说明国有上市公司内部控制水平逐渐提升,在一定程度上可以缓解高管的薪酬粘性,故假设2成立。高质量内部控制的运行可以限制管理层的权力,减少高管自我定薪的现象,并有效地评价高管的业绩和努力程度,从而降低高管薪酬的粘性。[2]

2.进一步分析

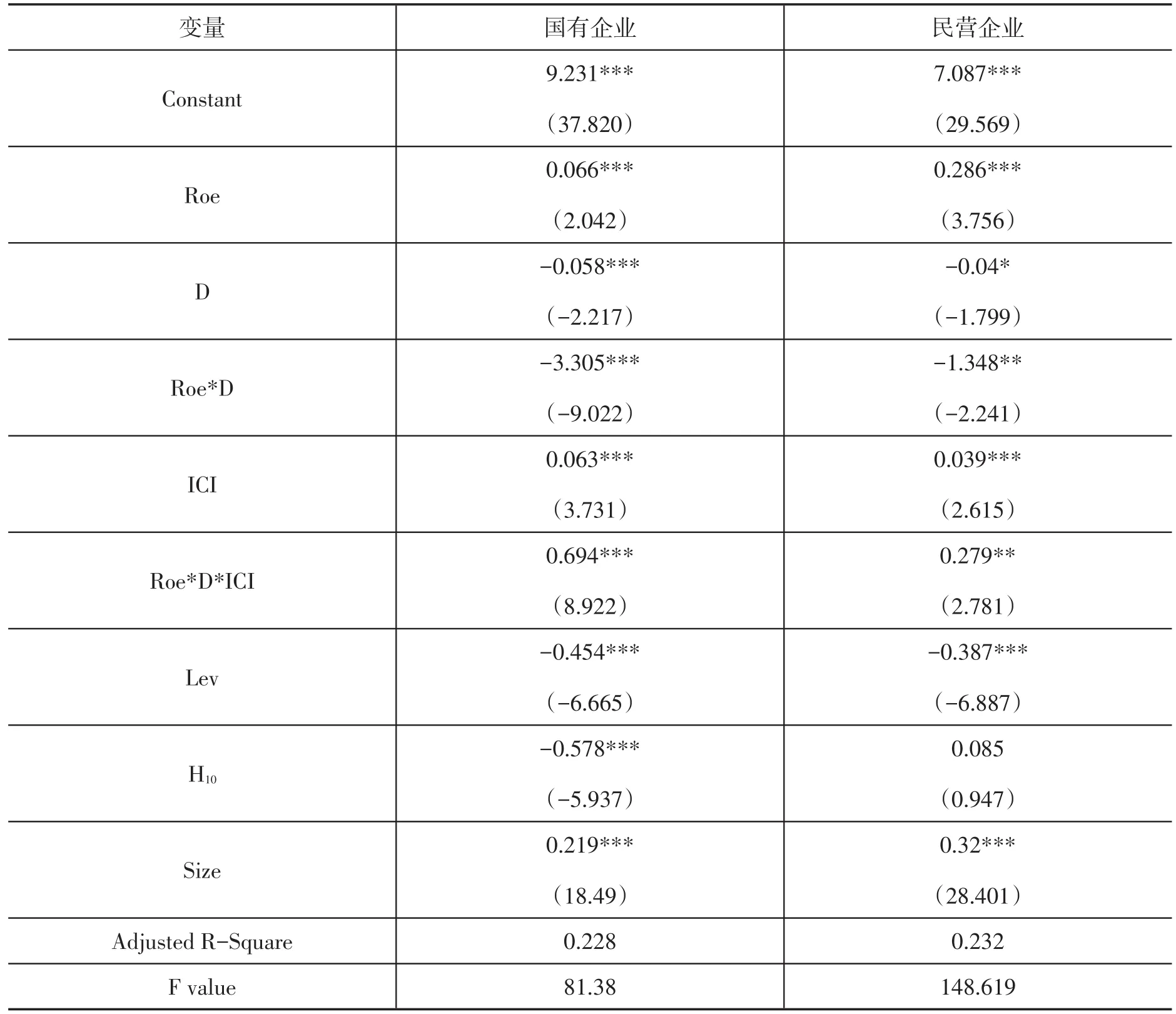

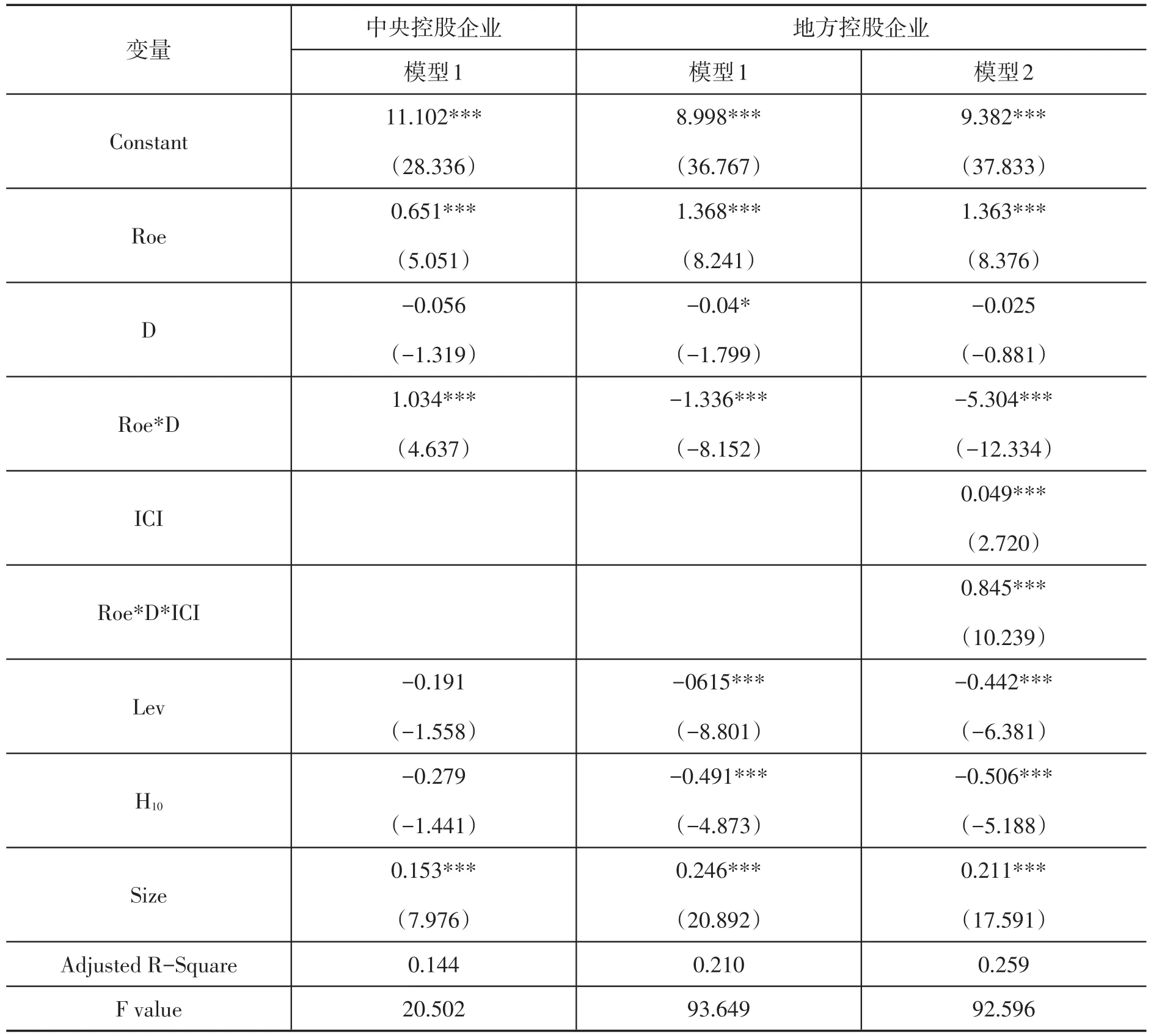

为了深入探究国有上市企业内部控制对高管薪酬粘性的影响,首先将样本分为国有企业和民营企业两组;其次,再对国有上市企业细分,即分为中央控股企业和地方控股企业两组,然后依次对其进行多元回归分析,结果分别如表4、表5所示:

表4 内部控制质量对不同产权性质企业高管薪酬粘性的影响

由表4可知,公司业绩及其下降的哑变量与内部控制的交乘项(Roe×D×ICI)在国有企业样本中比民营企业样本中更显著,验证了假设3,对于国有企业而言,质量高的内部控制系统对降低高管薪酬粘性的作用更加明显。这可能是因为,国有控股企业的代理问题比非国有控股公司的代理问题更为严重,且存在更多高管自己决定自身薪酬的情况。此外,国有控股公司的行为一般会受到政府的影响和干预,企业难以实行业绩型薪酬契约,难以对高管的业绩进行科学评价,但提高内部控制质量可以优化业绩型薪酬的实施环境,有利于更合理地评估高管对企业的付出与贡献,进而降低高管的薪酬粘性。

表5 不同股权结构下内部控制质量对国企高管薪酬粘性的影响

由表5可知,在中央控股企业中,公司业绩及业绩下降的哑变量交乘项(Roe×D)系数显著为正,反应出薪酬与业绩之间在中央控股的公司中不存在粘性,这应该源自央企受到的国家监管和社会监督较多。相反,在地方控制的国企上市公司中,其高管薪酬的粘性特征较为显著,但在内部控制(ICI)加入之后,企业业绩及其下降的哑变量与内部控制的相乘(Roe×D×ICI)的系数显著为正,即在地方控股公司中,内部控制的抑制作用更强,证实了假设4。在地方控股企业中存在更加严重的代理问题,且薪酬制度更加不健全。因此,提高内部控制质量可以帮助减少高管自利行为,使其薪酬粘性下降。

(三)稳健性检验

为了验证回归结果可靠性,本文选择剔除非经常性损益代替Roe衡量公司业绩,并将高管定义为薪酬排名前三的监事、董事和高管,将其总薪酬取对数后作为被解释变量再次进行回归分析,结果也与前文基本保持一致。故可认为本文的研究结论总体是稳健的。

四、结论与建议

为研究国企内部控制与高管薪酬粘性之间的关系,本文通过以2013—2015年国有上市公司为样本,实证检验了内部控制对高管薪酬粘性的影响。结果发现:高管薪酬粘性普遍存在于我国国有上市企业中,但一般高质量内部控制的企业,其高管的薪酬业绩粘性就相对较低。内部控制的有效实施有利于加强对高管的监督,减少企业高管自利行为的发生;通过业绩性薪酬激励高管可减缓高管薪酬的粘性,而且这种减缓效果在国有上市企业中更明显;进一步研究发现,在中央控股企业中,其高管薪酬并不存在粘性,表明国家推行的经济增加值绩效考核政策保障了薪酬契约的合理性;但在地方控股公司中,高管粘性特征明显存在,说明企业内部有“重奖轻罚”的现象,而提高内部控制质量可以抑制地方控股企业的高管薪酬粘性。

通过上述研究,现提出如下建议:首先,国有上市公司应该完善绩效考核机制,采用经济增加值(EVA)绩效考核方案,对于经济增加值为负的企业应相应地减少高管的薪酬,将激励与绩效相匹配。其次,应完善相关的制度环境和法律法规,使内部控制起到有效的监督作用。提供高质量的、真实的财务信息,完善薪酬信息的披露制度,提高内部控制质量,加强对管理者薪酬的监督与控制。最后,与中央控股企业相比,地方控股企业受到相对较少的监管,因此更应该完善地方控股企业的治理结构,加强对管理者的监管并约束其自利行为,优化薪酬结构,完善激励机制。

[1]杨程程,程小可.上市公司内部控制缺陷披露与高管薪酬的关联研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2015,(2):77-80.

[2]卢锐,柳建华,许宁.内部控制、产权与高管薪酬业绩敏感性[J].会计研究,2011,(10):42-48+96.