论西方人名的汉译演化

2018-05-30马洁

马 洁

语言既是人们交流的工具,又是一种文化现象。人名既是一种语言表现,又是文化背景的体现。对人名的翻译实际上包含着对另一种语言、另一种文化的理解。然而,目前无论是书籍报刊中还是电子媒体中,西方人名的汉译名常常比较混乱。例如,同一个英文名字拥有很多不同的汉译名。名称的不统一容易影响受众对内容的准确理解,制约信息的有效传播以及对外交流活动的顺利开展。

通常而言,译名是指以专门术语为对象的翻译活动。笔者主要考察的是西方人名汉译的演化。纵观中国翻译史,专有名词的翻译具有起源早、涵盖面广的特点。西方人名翻译作为译名活动的重要组成部分,既具备译名活动的整体特点,也拥有其自身的发展特色。

一、史海回眸

(一)追根溯源:春秋至唐宋时期

春秋时期已出现了关于译名问题的论述。据《春秋谷梁传》载,孔子曰:“名从主人,物从中国”[1]4。就是说,外来词的音译,要由其所在的原语国的发音来确定。在此,是对当时史书记载事物名称所提出的一种方法,主张根据发音来对应实体。这对于译名的处理也具有启发性与实践指导性。东汉时期,支谦指出:“名物不同,传实不易”“‘译胡为汉’时,难在‘审得其体’,至少‘虽不能密’,也应该‘粗得大趣’”[1]6。一方面,支谦提出了“译名之难”这一问题,想要用另一种语言忠实地表达困难重重;另一方面,他又建议做出取舍,至少要保持其基本意思不变。这一思想为后来的翻译活动、各种译名理论奠定了理论基础。

唐朝时期,我国出现了较大规模的佛经翻译活动。在此期间,对译名的相关研究进一步发展。玄奘在《大唐西域记》序言中提到:“然则佛兴西方,法流中国,通译音讹,方言语谬,音讹则意失,语谬则理乖,故曰‘必也正名乎’,贵无乖谬矣。”[1]27玄奘提出“五不翻”,主张采用音译的方法进行翻译。“五不翻”中的“五”包括:“神秘语、多义词、中国没有的物名、久已通行的音译以及为宣扬佛教需要的场合。”[1]29由此可知,西方人名的汉译应包括其中。玄奘借鉴孔子“名不正,言不顺”的思想,强调译名所选的读音参照的重要性,翻译前需要进行相关的准备工作。不规范的读音对翻译的准确性带来极大的危害,方言读音各异会导致翻译不准确。因此,在翻译之前,选定一个准确规范的读音对于翻译至关重要。

可以说,中国有关译名的讨论与研究历史悠久,可追溯至春秋时期。从春秋至唐宋,这一阶段对中国翻译西方人名意义重大。孔子提出的“名从主人”原则对人名翻译具有启发性,为人名的“音译”提供了原则性指导,并逐渐成为后来翻译人员、学者都认可并奉行的人名翻译的准则之一,广泛应用于翻译实践活动。然而,值得注意的是,受该时期主流文化、主要翻译活动的影响,人名译名多与其他术语名词,如佛经用语、科技译名、地名等一起概括研究,未出现关于人名译名的理论。

(二)人名译名学说发展:明清至1949年前

这一时期,中国出现了两次大规模的翻译活动:明末清初的科技翻译与鸦片战争后出现的西学翻译。前者主要由来华的传教士主导;后者主要由受过教育、具有一定的文学修养的中国知识分子主导,这些人中大部分具有留洋背景。较之以前,这一时期的对外交流更加频繁,内外部因素相互交织,翻译主体多样化,人名译名学说得到进一步发展。

1.译名需统一

鸦片战争后,越来越多的中国人认识到“师夷长技以制夷”的重要性,中国的知识分子开始大量翻译西方作家的文学作品。但是,由于消息的闭塞、个人知识水平、见解的不一,同样的西方作家或作品中的同一个人物,其名称翻译呈现出多样化的现象。为此,有学者提出统一译名。1880年,傅兰雅提出要统一译名并制定具体规则。“凡译书时所设新名,无论为事物人地等名,皆宜随时录于英华小簿……则以后译书者有所核察,可免混名之弊”[1]74。1897 年,梁启超发表《变法通议》,再次提到“译名统一”的问题:“人名、地名旧已有译名者,只能选择一最通行者作为定名,不必新译而徒乱人意”[1]85-86。1914 年,章士钊也指出:“近来文人通病,每不肯沿用他人已定之名;愚则颇自戒之”[1]155。对于当时文人在“译名”上缺乏共识,未就译名的使用达成一致意见,他对此深感担忧。总的来说,这一时期,统一译名的重要性与紧迫性问题在知识分子中日益受到关注和重视。

2.译名的“义译”与“”音译

在这期间,有关译名问题掀起了一场关于 “义译”与“音译”的辩论。以章士钊、胡以鲁等为代表,纷纷在报纸上发表见解与评论。1910年,章士钊发表《论翻译的名义》一文,认为“以义译名”存在弊端。吴稚晖在《论译名答TKT君》中表示,并不全然反对音译名词,提出译名应“易记”“亲切”。“旧日汉魏之于外人外地,译义者较多……或又以为改近华名,缺音或较多……若不就上下文之条件,追究其根原,仅执一音以求,固无可通者。故译音之不能不取省约,乃为天然之趋势”[1]152。胡以鲁在《译名三十例》中阐述了“决以意译为原则”,继承了玄奘“五不翻”的音译理论,提出了“无妨从其主称”[1]161-163。

3.西方人名汉化

在这一阶段,西方人名的汉化现象较为普遍,主要分为两类:第一类是西方传教士自己所取的或认可的中文名,第二类是中国知识分子翻译的西方人名。前者主要有意大利人艾儒略(Julius Aleni)、罗雅各(Jacobus Rho)、熊三拔(Sabbathinus de Ursis),德国人汤若望(John Adam Schall Von Bell)、郭实腊(又称郭立士)(Karl Fariedrich Gutzlaff),英国人傅兰雅(John Fryer)、马士曼(John Marshman)、麦都思(Walter Henry Medhurst)、马礼逊(Robert Morrison)和马礼逊的儿子马儒翰(John Robert Morrison)等。对于文学作品中人名的翻译,当时不少翻译家主张采用中国化的名字。吴趼人曾具体阐述由此带来的好处:“原书人名地名,皆以和文谐西音,经译者一律改过,凡人名皆改为中国习见之人名字眼,地名皆借用中国地名,俾读者可省脑力,而免艰于记忆之苦。”[2]

4.科学的语音分析

在这一时期,不少学者与知识分子认识到英语和汉语在语音层面上的差异。为追求音译的准确性与科学性,有学者提出对语音进一步细化分析后再进行音译。1916年,陈独秀发表《西文译音私议》,认为“译西籍,方舆姓氏、权衡度量,言人人殊,遂物定名,将繁无限纪”,主张采用“单独字母译音”和“拼合字母译音”的方式[3]11-17。1919 年,朱自清发表《译名》,对中国字的发音进行了分析,提出人名的翻译要重视发音规则。“中国字是单音的,又有四声的区别,可以用种种方法联合成词……所成的词的意义,往往同独用时不同”[4]。

5.汉化改译现象

在中国近代,以徐卓呆、寅半生、吴趼人等为代表的学者,提倡在翻译外国文学作品时,将其中的人名等均参照中国姓名格式改译。随着这类文学作品的流传,这一做法得到当时读者的追捧。一时间,大量汉化的西方人名出现。人物名称汉化形式的翻译中,最具代表性的作品是1940年由傅东华翻译的《飘》(Gone with the Wind)。该译本中的人物名称与现行通用的译本人物名称(以陈良廷译本为代表)有很大不同。同一人物汉译名对比举例(傅东华译本和陈良廷译本对比⑴)见表1。

表1 同一人物汉译名对比举例(傅东华译本和陈良廷译本对比)

可见,傅氏译名依据人物名字的英文发音来选择汉字,在形式上与中国姓名保持一致。陈良廷所翻译的《乱世佳人》是现今流传较广、颇受欢迎的译本之一,在该译本中,人名的翻译则保留了英语中的姓名形式。

姓名,作为称呼语的一种,与其所处的文化背景联系密切。不同的文化背景下,人们对姓名,尤其是名的选择尤为慎重,对其文化背后所代表的意义尤为关注。杨晓荣认为:“就重现原语氛围作用而言,外国人名、地名显然是一部翻译作品最突出的标志。特殊事物词语强调的是信息功能,习惯用语强调的是交际功能,而专有名词的异域特色则有助于烘托作品中的异域文化环境。”[5]因此,姓名作为一种专有名词,为保持其原有的异域文化特色,不适合采用归化的形式进行翻译。如今,无论是在文学作品中,还是在现实生活中,对西方人名的翻译大多采用异化的方式。然而,在某些特殊时期,也有部分译者结合当时社会文化等因素,经过综合考虑,采用归化的方式进行人名的翻译。结合当时实际情况来看,采用汉化的翻译方法,一方面是为了迎合当时读者阅读习惯,顺应当时的翻译通则;同时,将作品中异域色彩浓厚的人名翻译为中国式,能使读者产生亲切之感,便于理解与记忆。

值得注意的是,文学作品中人物姓名的归化与之前来华传教士所用的中文姓名存在本质区别。从方式上来看,前者是被动选择的结果,是当时的知识分子顺应时代潮流而进行的翻译;后者是一部分长期居住在中国或与中国有某些联系的西方人,包括后来的戴乃迭(Gladys B.Tayler)、彭康定(Christopher Francis Patten)等,他们的中文姓名,是其本人在了解一定的中华文化基础上自己主动选择或经过其本人认可的,其目的是为了表达对中国的情感,顺应中国的文化传统,或增加中国民众对他们的亲切感。这类中文姓名与其原名区别较大,按陈国华等学者的观点,属于“有一外一中两个名字”[6]。

这一时期,学者认识到统一译名的重要性,并就如何实现人名译名的统一提出了具体的操作方法,即多采用已有翻译,采用约定俗成的办法。这种做法极具前瞻性,并且使得作品的可读性与比较鉴赏价值进一步提高,在很大程度上减少了因人名翻译不一致而导致的阅读障碍,有利于优秀译作的传播。同时在译名问题上,人们逐渐意识到应在音译的基础上考虑义译,对人名翻译采用缺音少字的方法,讲究人名易记;强调应从语音层面上进行人名的语音分析,对音译方法作进一步细化,以使之更具体,更科学。

(三)官方主导的人名译名工作:1949年至今

1.高度统一的翻译:改革开放之前

从1949年开始,官方统一译名、编写译名手册等西方人名的译名工作得以系统性地有序开展。人名译名工作由原来的文化界人士主导转为官方主导,对于推进人名译名的统一意义重大。新华通讯社曾根据语种,编译了一批外国姓名译名手册,其中就包括英语国家姓名译名手册——《英语姓名译名手册》。这些手册的问世使西方人名的汉译工作更加便捷,更具参考价值,人名译名的“统一”工作又向前迈了一大步。可以说,到改革开放之前,我国关于西方人名汉译工作呈现出官方主导、高度统一的特点。

2.异彩纷呈的民间翻译:改革开放以后

改革开放后,思想得到进一步解放,对外交流事业蒸蒸日上。其中,在翻译方面,关于人名翻译及其相关原则的讨论打破了专业、学科的藩篱,不仅是文学界参与,其他领域的专家学者,如科学家、史学家、法学家及语言学家等也踊跃参加讨论。

1993年,国家编译出版的《世界人名翻译大辞典》提出,应遵循“音似为主,形似为辅”原则。20世纪80年代中期,科学家钱三强发表文章认为:“当遇到以外国自然科学家名字命名的术语时,外国科学家人名要根据‘名从主人’‘约定俗成’‘服从主科’和‘尊重规范’这四项原则。”[3]8-102009 年,罗鑫认为,应采用“人名径附原文,不译”[7]的方法来处理外国人名。2012年,李捷、何自然[8]等语言学家根据“名从主人”的原则,从语用学的角度对译名问题进行解释。2014年,陈国华、石春让等学者则针对现今外国人名汉译名所存在的问题,对外国人名的汉译及相关原则进行重新界定与梳理,提出在实际翻译中应注意相关译名原则的“优先度”问题,认为“名从主人”应为第一原则,其后为“定名不咎”“音义兼顾”“译音循本”以及“音系对应”[6]。

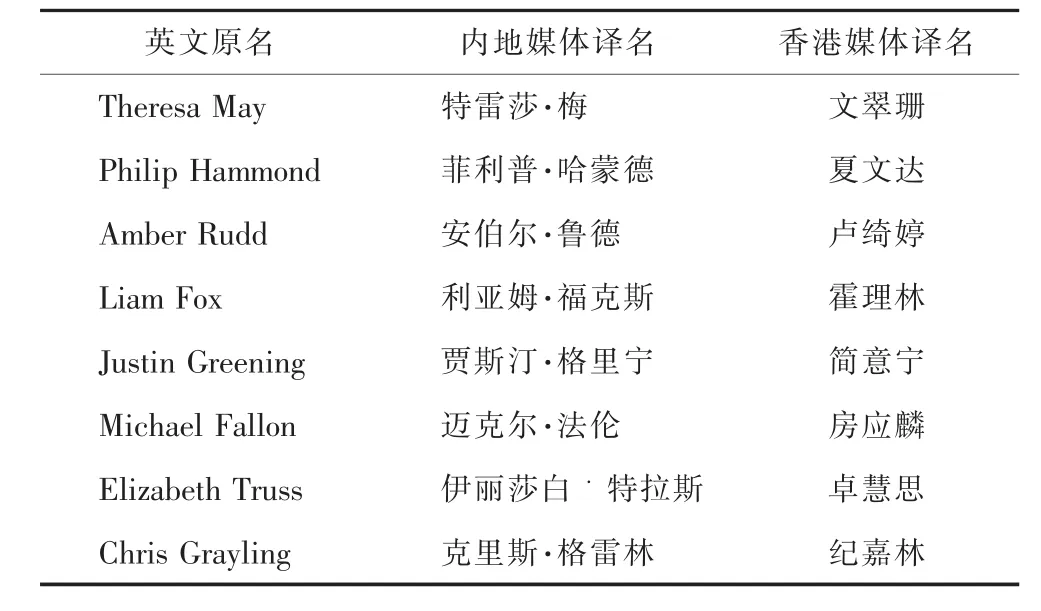

自改革开放以来,关于西方人名译名呈现出以官方为主,其他非官方译名纷呈的态势,各个领域的专家学者结合自身领域与亲身实践,就外国人名的汉译纷纷提出了不同的看法与意见。关于人名翻译原则的研究与论述层出不穷,在不同的翻译思想与原则的指导下,西方同一人名的汉译名呈现多样化现象。以不同媒体关于同一英国政府官员的汉译名对比举例⑵见表2。

表2 不同媒体关于同一英国政府官员的汉译名对比举例

在表2所列的8个译名中,首先,内地与香港在译名上无重合现象,且针对同一名字翻译的人名差异明显。从形式来看,内地采取异化的方式,即保留西方姓名原有形式,名在前,姓在后,中间用分隔符连接;香港采用中国化的译名形式,姓在前,名在后,二者之间不用任何符号或空格,直接相连;从译名发音来看,内地和香港的译名发音也存在一定差异。

对于以上8个英国政府官员名字,台湾地区分别译为:德蕾莎·梅伊、菲利普·韩蒙德、安珀·路德、连恩·佛克斯、贾斯汀·葛林宁、麦可·法隆、伊丽莎白·特拉斯、葛瑞林。台湾地区媒体通常采用的译名,无论从形式还是发音来看,基本与大陆一致,其细微区别只是在同音情况下字词的选用不同而已。

对于内地与香港在译名上的差异,究其原因,首先从地方用语来看,香港的地方语为粤语,粤语和普通话在发音上存在显著差异。在确定译名时,由于所谐的“音”不一,最后的译名也具有明显区别。其次,从历史方面来看,香港受到殖民统治的影响。英国政府曾以粤语发音为基础,编写过一份官方译名表,香港人在选定西方人名汉译名方面深受此表影响。如今,虽然中国政府已对香港恢复行使主权,但对于英国政府官员的官方中文译名,香港媒体仍以英国驻港总领事馆所提供的为准。

对于大陆与台湾所采用的译名“同音同形不同字”的现象,方梦立指出:“由于台湾与祖国大陆有30多年的时间处于政治对立状态,经济、文化上存在隔离现象,文化交流也一度甚少,对于外国人名地名翻译,彼此各自为阵,缺少沟通,出现差异也就在所难免了。 ”[9]

1949年以来,人名的汉译工作得到各方重视,其相关的翻译工作在官方主导下有序进行,并成立专门机构来编写姓名手册,西方人名汉译工作得到进一步规范与统一。关于译名的讨论不只局限于文学界,科学界、法学界及史学界也参与其中。专家学者对译名的研究更加深入,译名的选择更为科学,译名工作蓬勃发展。

二、人名译名的主要原则

(一)名从主人

“名从主人”最先由孔子提出来,后经发展成为我国关于西方人名翻译所信奉的一条根本准则。对此,张廷琛认为:“译音要尽量接近原文读音,无论是直接从原文译出,还是从其他文字转译”[10]。这与孔子的“名从主人,物从中国”的观点是一致的。在实际翻译活动中,由于对原文读音的不了解,或出于其他主观目的,译者采取其他策略,如“省音”“增音”等,会导致不忠实于原文读音的现象。

随着翻译实践活动的增多,就目前而言,其内涵已发生变化,外延得到了扩展。“名从主人”首先是人们在交往中选择称谓的一条根本原则,其次才是人名翻译中要遵循的原则[6]。在“主人”这个问题上,不仅仅是指该“主人”名字在原文中的读音,同时也应包含该“主人”自己给自身选定的中文名。因此,在翻译人名时,翻译人员所采取的相关策略应为:如果对方已有中文名,首先应考虑其原本选定的名字;如无,则根据相关原则进行汉译名的翻译。例如:Johann Adam Schall von Bell(汤若望)、Gladys B.Tayler(戴乃迭)。这类译名,虽然看似与翻译活动无关,其实体现的是人名翻译背后中西方文化的交流。

(二)音译为主,辅以义译

无论从读音、形式还是意义等角度分析,中西方人名迥异。英语更多体现为表音文字,名在前,家族姓氏在后;汉语则为表意文字,姓氏在前,名在后。汉语的特点决定了汉语中多音字的普遍性,仅凭一音难以对应一字,需要字词意思的参与。在西方人名汉译过程中,并非是英语一音对应中文的一字。这就导致了西方人名翻译对应多个同音中文译名现象的出现。比如,英国浪漫主义诗人George Gordon Byron的汉译名就有“拜伦”“摆伦”“拜仑”“裴伦”等数种。在人名翻译上,另一条重要原则应运而生,即音译为主,辅以义译。在音译的基础上,结合中西方的文化特点来译名,在保持西方姓名形式的基础上,采取符合中国姓名选字的习惯。

(三)约定俗成,定名不咎

约定俗成,即采用使用范围广、获得普遍认可的译名;定名不咎,即“一种说法/译名一旦被普遍接受,固定下来,就不再改动了”[6]。

适用范围广,即为大多数人所认可、使用。“‘约定俗成’和‘定名不咎’应是相辅相成的关系。遵守约定俗成的原则并不是提倡一成不变,不改进。”[11]原先所认为的“约定俗成”的译名,经过历史的洗礼,有的被规范化,有的则消失、被淘汰。也就是说“约定俗成”这一原则所指代的对象是动态的,发展变化的。历史不断变化发展,人们在遵守这一原则的同时,也不断创造出新的译名,而后人评判这些译名也离不开“约定俗成”这一原则。

在封建社会,受社会因素的制约,能够接触到外国学者,有能力对外文书籍进行翻译的群体小,人数少,其译名的使用范围是有限的。在这时期,译名的确定更多以学者、权威人士,即外国传教士的译名为准。新文化运动之后,中国受教育群体逐渐壮大,以梁启超、鲁迅为代表的一大批学者引进翻译西方著作。这类翻译者大多具有留洋背景,精通一国或多国外语,因此,大量优秀西方名人汉译名得以译出或修正,并固定下来,沿用至今。在这期间,更多新的、更符合语言文化特点的译名诞生,译名既“破”又“立”。以“拜伦”这一译名为例。拜伦曾被译为“摆伦”“拜仑”“拜轮”“裴伦”[12]等。1949 年后,国家积极组织译名相关手册的撰写,官方译名得以确立并广泛使用。在当代,科技的快速发展使得信息传播加快,更多的人参与到翻译工作中来,大量民间译名产生并借助互联网迅速扩散。例如,NBA篮球运动员Kobe Bryant的汉译名为科比·布莱恩特,这是大家耳熟能详、普遍接受的译名,虽然这一译名并不完全符合翻译规则,但最终成为通用译名。由此可见,“约定俗成,定名不咎”这一原则不可忽视。

三、译名新情况

关于人名翻译问题,目前愈加凸显的一个趋势是不译或加注的现象。当代法学家罗鑫所提倡的“径附原文”,即不翻译的形式,强调英文原名在译文中的使用和再现。这类现象的出现与信息技术的发展、与读者文化素养的提高有直接关系。如今,随着教育事业的发展和信息技术的愈加发达,越来越多的读者能够接触到西方文学原著,对其中人名有自己的理解,并未完全采用官方译名或通用译名,而是直接使用原名或自行翻译。由于汉语是语素型文字,注重意思的表达,多音字较多,为避免混淆或误译,也会采取译文加注的形式。这类现象大多出现在非正式场合、小范围中,如微博等社交媒体,供具有相同爱好者交流。

注释:

⑴傅东华译本参考:玛格丽特·米切尔.飘[M].傅东华,译.杭州:浙江文艺出版社,2008.

陈良廷译本参考:玛格丽特·米切尔.乱世佳人[M].陈良廷,译.上海:上海译文出版社,2010.

⑵中国大陆译名参考“新华网”;香港译名参考《香港文汇报》;台湾译名参考《中时电子报》。

[1]陈福康.中国译学史[M].上海:上海人民出版社,2010.

[2]郭延礼.中国近代翻译文学概论[M].武汉:湖北教育出版社,1998:37.

[3]张岂之,周祖达.译名论集[C].西安:西北大学出版社,1990.

[4]朱志瑜.朱自清论译名[J].外语与翻译,2006(4).

[5]杨晓荣.小说翻译中的异域文化特色问题[M].北京:世界图书出版公司,2013:118.

[6]陈国华,石春让.外国人名汉译的原则[J].中国翻译,2014(4).

[7]罗鑫.名从主人:几种海外中国法学研究译著中的人名汉译指瑕[C]//中国法律传统:第7卷.北京:北京大学出版社,2009.

[8]李捷,何自然.“名从主人”:名称翻译的语用学思考[J].中国外语,2012,9(6).

[9]方梦立.海峡两岸间人名地名翻译的差异及统一规范化的必要性和意义[J].北方论丛,1991(1).

[10]张廷琛.谈“名从主人”[J].翻译通讯,1981(2).

[11]刘新粦.约定俗成和改革[J].暨南学报,1988(4).

[12]查明建,谢天振.中国20世纪外国文学翻译史[M].武汉:湖北教育出版社,2007.