教师有效课堂教学行为评价标准的建构

——基于课堂观察视角

2018-05-28龚晓林

龚晓林

(兴义民族师范学院, 贵州 兴义 562400)

教师的“教”是课堂教学的主导,学生的课堂学习主要是在教师的引起、维持、促进下进行的,因而教师的“教”是课堂教学中“教”与“学”这对矛盾的主要方面,[1]课堂有效教学的基础是教师课堂教学行为的有效性。当前,对于如何评价教师有效课堂教学行为,我国许多学者注重通过对学生学习程度的关注来评价教师课堂教学行为的有效性,学界在制定评价标准方面存在着明显的差异。[2]能否合理建构教师有效课堂教学行为评价标准,不仅关系到教师课堂教学有效性评价的实施,而且直接影响着教师课堂教学主导地位的发挥和课堂教学质量的提升。本文试图基于课堂观察视角,就教师有效课堂教学行为评价标准的建构做些探讨,以期能够对课堂教学实践提供借鉴。

一、教师有效课堂教学行为的影响因素分析

教师有效课堂教学行为既要受组织文化、教学情境、教学媒介、学生学习行为等外部环境条件的影响,又要受教师自身的认知、情感、观念、态度、思维方式、价值观等内在因素的影响,包括教师的教育教学观念、职业道德、教学理论、教学能力、教学效能感、身心健康、角色意识等。从系统论的角度来看,影响教师有效课堂教学行为的因素主要体现在教师、学生、教学媒介、课堂环境、教学评价机制五个方面。

教师方面因素主要包括教师的职业道德、教学观念、学习能力、爱好特长、知识结构、知识水平、教学技能、个性品质、角色意识、身心健康、教学效能感、教学监控力、教学研究水平、人格魅力等。其中,教师的职业道德主要是要回答教师愿不愿意付出、愿不愿意全身心地投入课堂教学工作的问题;教师的知识结构和知识水平主要是要回答教师自身拿什么来教育好自己学生的问题,其中实践性知识能有力促进教师的教学期望与教学实践的结合;教师的教学能力主要是要回答教师如何又好又快地把科学文化知识教会给学生的问题;教师的身心健康主要是要回答教师课堂教学的可持续保障的问题;教师的教学研究水平主要是要回答教师如何乐此不疲地执著于教育事业的问题;教师的教学效能感主要是要回答教学也能成为教师幸福体验的问题;教师的教学监控力主要是要回答教师课堂如何权变有效运作的问题;教师的学习能力主要是要回答教师专业可持续发展的问题,它是教师教学生命的力量源泉;教师的人格魅力主要是要回答教师的教育教学影响何以穿越时空永恒存在的问题。学生方面因素主要包括学生的课堂学习态度、兴趣爱好、智力天赋、行为习惯、动机倾向、学习方法、认知结构、认知水平、成熟水平、知识经验、情感需求等等。教学媒介方面因素是课堂教学中教师“教”和学生“学”的依靠和依据,主要包括课程、多媒体、黑板、图片、幻灯片等教学辅助工具。教师课堂教学行为的有效性往往受课程内容的难度、适度以及教学手段的制约。课堂环境方面因素主要指教室里的各种教学用具、设备等物品的具体摆放、课堂氛围以及课堂里的师生关系和生生关系。好的课堂环境能影响课堂师生的情绪状态,可以减少外界因素对教师课堂教学的干扰,进而对教师课堂教学行为产生积极的影响。课堂评价机制方面因素主要包括课堂评价制度、评价人员的构成、评价导向与功能、评价方式与方法、评价结果的使用等。事实表明,其中教师的教学观念对教师的课堂教学行为影响最为直接,评价结果的使用也会直接对教师的课堂教学行为产生积极或者消极的影响。同样,学生的认知结构、认知水平、学习态度、学习方法以及行为习惯对教师课堂教学的有效性影响也具有较高的相关性。

二、教师有效课堂教学行为评价标准的建构

(一)指导思想

建构教师有效课堂教学行为评价标准的宗旨是为了促进学生全面健康发展,促进教师教学能力的提升,切实提高教学质量,从而提升学校的办学质量,促进组织文化内涵建设和课程改革的进一步深化,进而全面落实素质教育,为制定教师课堂教学行为标准提供理论支撑。

(二)评价原则

1.客观性原则

教师有效课堂教学行为评价标准应突出强调课堂观察点的客观真实性,减少主观随意性。可以说,客观真实是体现评价标准科学性的前提。只有在客观真实的评价中得出来的评价结果,才是科学可信的,才能比较与鉴别。

2.导向性原则

评价指标要以切实提高课堂教学质量为根本目的,评价指标的内容应当蕴含对教育理想状态的期望,符合教育改革方向,体现对传统不合理的评价观念的突破与超越。“要破除为评价而评价的思想,在实践中要防止为评价而评价的各种做法”,[3]通过评价活动,促使教师反省自身的课堂教学行为,促进教师调节与改进自身不合理的课堂教学行为。

3.过程性原则

建构教师教学行为评价方案应注重终结性评价与过程性评价相结合。既要重视观察教师课堂教学行为结果,更要重视教师教学行为过程,才能体现评价的全面性。

4.可操作性原则

建构的评价方案应具有较强的操作性,这是评价得以进行的重要前提。在建构评价标准时,课堂观测点应尽可能具体,使评价主体易于观察与理解。同时应避免使用过于笼统而抽象的语言,防止评价主体对评价标准的理解产生偏差,减少人为的主观臆断成分,从而让评价可靠有所保障。

5.人本性原则

建构的评价方案应坚持以人为本的原则,既要重视学生的学习成绩,也应关注学生情感、态度、价值观等非智力因素的培养,促使学生整体和谐发展,同时也要充分考虑一线教师的建议和意见。[4]在评价中应当重视被评教师的感受与体验,秉着“相信教师、信任教师、依靠教师、服务教师”的评价理念,要尊重教师在评价中的主体地位,充分调动教师的积极性、主动性和创造性。在与教师的协商建构中,广泛听取教师的建议,让评价标准真正内化为教师的课堂教学行为准则。

(三)评价标准的建构

通过对教师课堂教学行为的观察与分析,在充分批判借鉴崔允漷、沈毅等学者有关“课堂观察框架”的基础上,[5]笔者认为,教师有效课堂教学行为是指教师在正确的教育思想的指导下,在课堂教学中能够促进学生学习与发展并有利于教师自身专业成长和组织文化的形成与完善的外显的、可观察的、可改变的行为。根据教师教学行为的产生依据,我们把教师课堂教学行为分为两类:一类是预设主动行为,是指教师根据课堂教学目标有目的、有计划、有组织地预设主动表现出来的课堂“教”的行为,包括讲授行为、提问行为、呈现行为。一类是情境反馈行为,是指教师根据课堂教学情境判断反馈出来的教师“教”的行为,包括反馈指导行为和课堂管理行为。

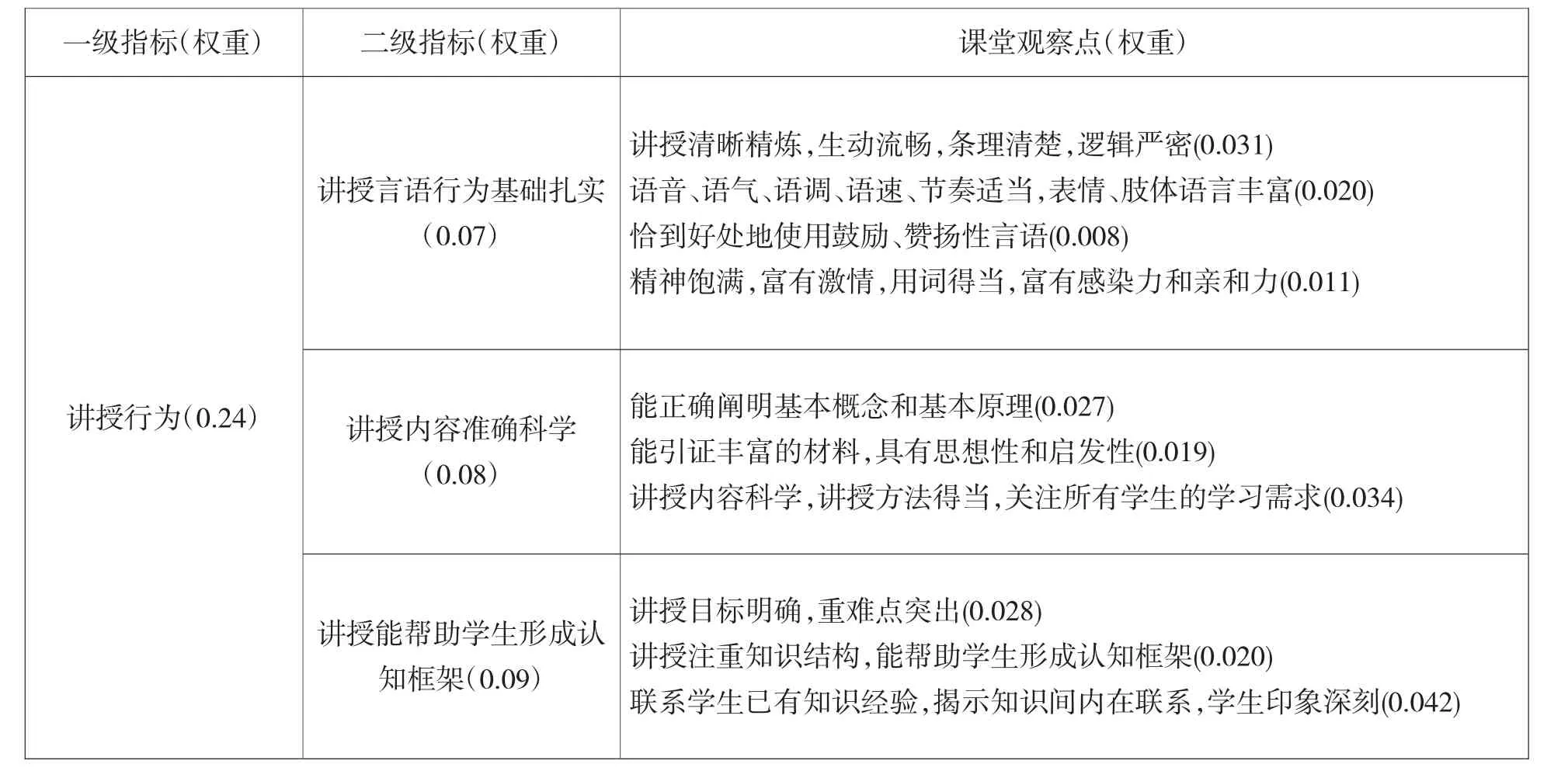

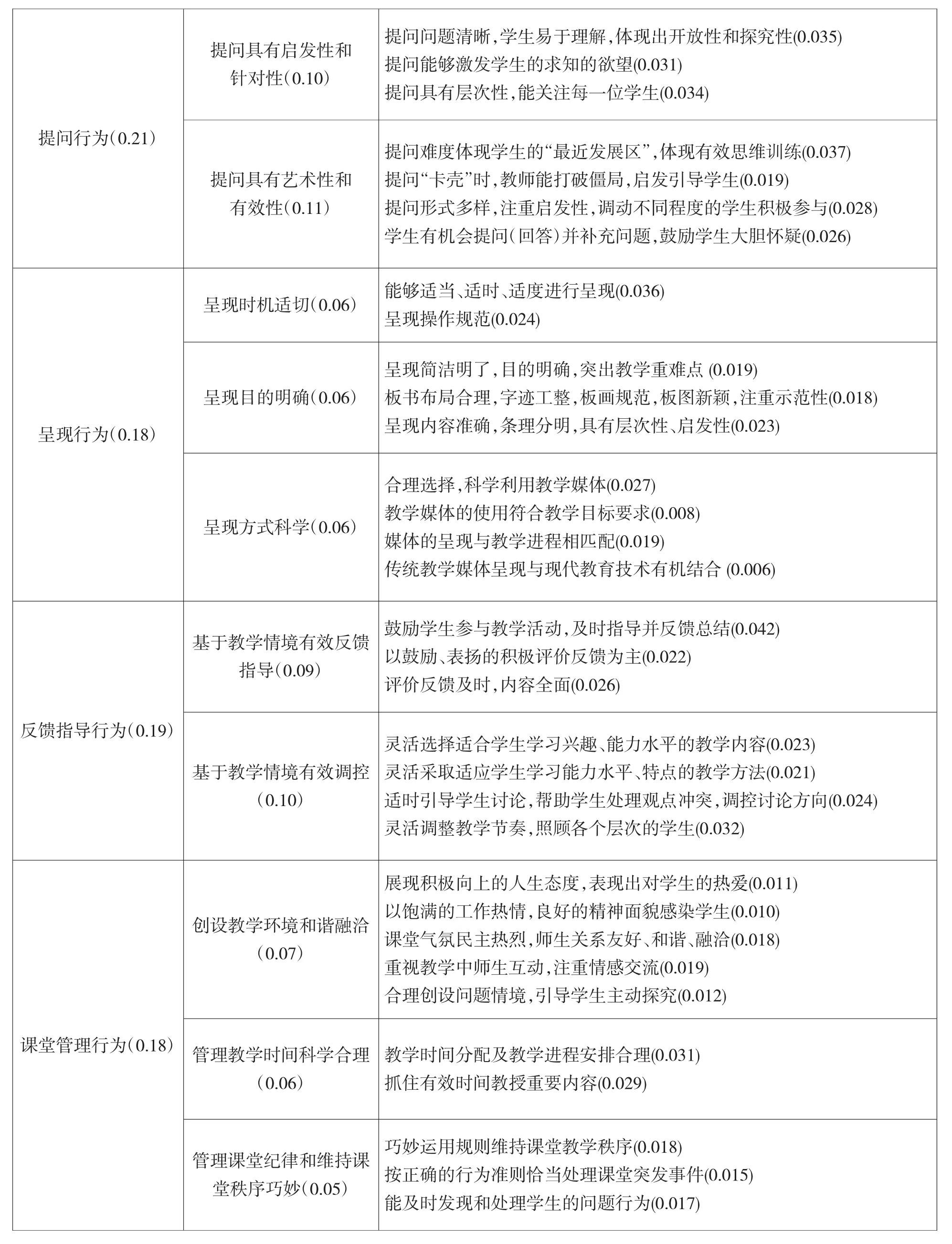

本研究从讲授行为、提问行为、呈现行为、反馈指导行为、课堂管理行为五个维度建构教师课堂教学行为观察与评价体系。经过多轮调查意见反馈,以及对其中专家们有较多分歧意见问题的访谈与梳理,本研究将教师有效课堂教学行为评价指标概括为三个层级的指标体系。对于各指标的权重配置,本研究采用专家评判平均法,即对教师的课堂教学行为的重要性进行赋值,如“1”表示“完全不重要”,“2”表示“不太重要”,“3”表示“有些重要”,“4”表示“非常重要”,“5”表示“极其重要”,然后请同行专家和一线优秀教师对具体的行为给出合理的分数值,最后用S P SS23.0统计软件对数据结果进行统计分析,通过专家评判平均法计算出百分比权重。这样可以归纳得到教师有效课堂教学行为评价指标体系的构成及其权重,如下表所示:

教师有效课堂教学行为评价表

提问具有启发性和针对性(0.10)提问问题清晰,学生易于理解,体现出开放性和探究性(0.035)提问能够激发学生的求知的欲望(0.031)提问具有层次性,能关注每一位学生(0.034)提问行为(0.21)提问具有艺术性和有效性(0.11)提问难度体现学生的“最近发展区”,体现有效思维训练(0.037)提问“卡壳”时,教师能打破僵局,启发引导学生(0.019)提问形式多样,注重启发性,调动不同程度的学生积极参与(0.028)学生有机会提问(回答)并补充问题,鼓励学生大胆怀疑(0.026)呈现时机适切(0.06) 能够适当、适时、适度进行呈现(0.036)呈现操作规范(0.024)呈现行为(0.18)呈现目的明确(0.06)呈现简洁明了,目的明确,突出教学重难点(0.019)板书布局合理,字迹工整,板画规范,板图新颖,注重示范性(0.018)呈现内容准确,条理分明,具有层次性、启发性(0.023)呈现方式科学(0.06)基于教学情境有效反馈指导(0.09)合理选择,科学利用教学媒体(0.027)教学媒体的使用符合教学目标要求(0.008)媒体的呈现与教学进程相匹配(0.019)传统教学媒体呈现与现代教育技术有机结合(0.006)鼓励学生参与教学活动,及时指导并反馈总结(0.042)以鼓励、表扬的积极评价反馈为主(0.022)评价反馈及时,内容全面(0.026)反馈指导行为(0.19)基于教学情境有效调控(0.10)灵活选择适合学生学习兴趣、能力水平的教学内容(0.023)灵活采取适应学生学习能力水平、特点的教学方法(0.021)适时引导学生讨论,帮助学生处理观点冲突,调控讨论方向(0.024)灵活调整教学节奏,照顾各个层次的学生(0.032)创设教学环境和谐融洽(0.07)展现积极向上的人生态度,表现出对学生的热爱(0.011)以饱满的工作热情,良好的精神面貌感染学生(0.010)课堂气氛民主热烈,师生关系友好、和谐、融洽(0.018)重视教学中师生互动,注重情感交流(0.019)合理创设问题情境,引导学生主动探究(0.012)课堂管理行为(0.18) 管理教学时间科学合理(0.06)教学时间分配及教学进程安排合理(0.031)抓住有效时间教授重要内容(0.029)管理课堂纪律和维持课堂秩序巧妙(0.05)巧妙运用规则维持课堂教学秩序(0.018)按正确的行为准则恰当处理课堂突发事件(0.015)能及时发现和处理学生的问题行为(0.017)

需要说明的是,这里提出的教师课堂教学行为评价标准是基于课堂观察旨在提高教学质量改进教师课堂教学行为,重在对教师本人执教的常态课进行教学行为的有效性分析,

诊断出每堂课教师教学行为的优点与不足,给予教师具体丰富的反馈信息,而不仅仅是给一个评价分数。教师有效课堂教学行为评价指标体系的构建是一项系统工程,研究并不企求使这些标准成为通识而强加于人, 它是“之一”而不是“唯一”。如何最大限度地发挥评价促进教师发展、学生发展、进而促进教学质量的提高和组织文化的发展,还需要我们在实践中不断验证和完善。

[1]肖正德.教师教学行为转变的文化学思考[J].课程教材教法,2011,(4):35-39.

[2]刘路.从三效维度谈有效教学评价[J].教学与管理,2014,(7):4-6.

[3]陈玉琨.教育评价学[M].北京:人民教育出版社,2007:70.

[4]蔡亚平,钟振国.教师教学行为中的伦理缺失现象分析[J].教育发展研究,2009,(12):77-80.

[5]沈毅,崔允漷.课堂观察:走向专业的听评课[M].上海:华东师范大学出版社,2012:104-107.