巧用文本,提升学生对语言文字的运用能力

2018-05-24浙江省台州市椒江区三甲街道中心校杨小洁

浙江省台州市椒江区三甲街道中心校 杨小洁

特级教师薛法根老师说过一句话:一堂课彻底解决一两个学生切实需要解决的问题,真正给学生留下点东西,比浮光掠影、蜻蜓点水、隔靴搔痒的教学要有效得多。叠词教学是语言中一种特殊的词语形式,让学生初步认识叠词教学的特点,这是教学的必需。

《小柳树和小枣树》是人教版第三册中一篇充满童趣的课文。它以小学生喜爱的童话故事形式出现,借小柳树和小枣树生长情况的不同,赋予它们不同的性格特点。小柳树因自己长得漂亮而得意,瞧不起小枣树;而小枣树不因自己长得没有小柳树好看而泄气,也不因为自己能结又大又红的枣子而自大,相反还夸奖小柳树。通过它们之间的对话,生动形象地使学生懂得“要善于发现别人的长处,正视自己的不足”“尺有所短,寸有所长”的深刻道理。 课文的语言充满着丰富的想象力。全文呈现出较强的节奏感和浓浓的意境美,为丰富低段学生的语言积累积淀了很好的材料。在这篇课文的语言文字的运用中,最具特色的就要数各种不同形式的叠词了。

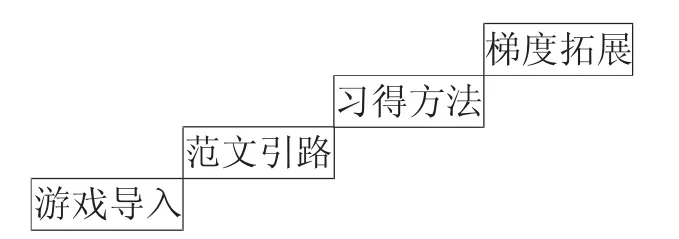

在90学时培训时给学员上了《小柳树和小枣树》一课,颇多感触,加深了对低段语文叠词教学“无痕训练”的思考。“无痕浸润”体现在四个步骤之中,如图所示:

一、游戏导入,唤醒文字兴趣

结合二年级孩子的心理特征,特采用从游戏楔入的方法。

片段一:

师:上课之前,我们一起来做个“变变变”的魔术。

学生一听魔术,非常兴奋。

师:我说绿,小朋友们就说:变变变,绿绿的。

学生充满期待地等着老师的指令。

师:谁来变“短”?

生:我来变,变变变,短短的。

师:谁来变“长”?

生:我来变,变变变,长长的。

师:谁来变?弯曲?

生:我来变,弯弯曲曲

师:太棒了,原来这样也能变,孩子们真能干!

通过简单有趣的游戏导入,让学生在获得一定的情感体验基础。在这里,游戏不是简单的高兴就好,而是让学生对叠词的教学有了初步的感受,为下面的语文学习作一个巧妙的铺垫。这样的师生交流对话妙趣横生,给人耳目一新的独特感受。

低段的语文课应该充满童真的气息。语文教学应该抓住学生的兴趣点。语言训练也要密切联系学生的情感体验,创设运用语言的情境和时机。在游戏情境中进行语言训练,让学生感到轻松愉快而不是机械枯燥。“新课程标准”要求我们的教育要面向全体,语言教学要以学生的生活经验和生活情趣为出发点,培养他们综合运用语言的能力。

二、范文引路,触摸表达秘妙

语文教学要充分相信学生的学习能力,摒弃那种事无巨细、从头讲到尾的做法,根据课文特点,抓住范文的特点,筛选出精华。

在教学范文时,没有机械地认读,也没有在词意上进行孤立讲解,而是赋予过程以情趣,融合学生自己对叠词的理解,通过恰当方法的指导与练习,让学生扎实掌握叠词的读法和字义。整个品词悟句过程一步一个脚印,有力度,有效度。

片段二:

出示句子:小柳树的腰细细的,树枝绿绿的,真好看!

1.交流小柳树的样子:

师:你找到了吗?小柳树在春天长得什么样?(抽生说)

师:真好,你看他把三段里面写小柳树的句子都找到了。(出示)

现在请你把第一句话读一读,齐读。

2.看看课文是怎么具体写小柳树样子的?

(1)出示句子:腰(细细的),树枝(绿绿的)。

(2)师:读这些词语时,你有什么发现呀?

生:这两个字是一样的。

师:是的,这两个字是一样的,这个叫叠词。

3.指导读:细细的 绿绿的

(1)叠词该怎么读呢?你来试试?

(2)老师范读。竖起耳朵仔细听,老师怎么读的?

交流:后面一个字读轻点,像老师一样再来读读。

(3)指名读,指导读。瞧,读得越来越有韵味了,连起来读读。(指名读句子)

4.小结:孩子们,这些词读起来特别有节奏,有韵味,这就是叠词的特点,作者用这些叠词写出了小柳树外形的特点。好,我们连起来再读读。

在这个环节里,不但对教学内容进行梳理定型,还对这个环节作出了科学的小结和评价。“编筐编篓,重在收口;描龙画凤,难在点睛。”在学生初步认识了叠词之后,教师及时恰当有效地小结,让学生能更加触摸到词语表达的奥妙。

建构主义理论认为,学生的自主学习是一个主动构建的过程。在生活化的情境中让学生实践感知,参与体验概念的形成过程,让学生主动地建构概念,学生才会感到有趣、有味、有价值。丹纳在艺术哲学》中指出:“人所能了解的感情,只限于他自己感到相仿的感情(即相似的感情)。别的感情,表现得怎样精彩,对他都不产生作用,眼睛望着,心中一无所感。”由此可见,最佳的教学,是要让学生通过有效的演示去寻找,让学生有表达自己情感的机会和舞台,课堂教学才能达到你唱我和、其乐融融的境界。

三、习得方法,涵泳叠词之中

吕叔湘先生认为:“使用语文是一种技能,跟游泳、打乒乓球等技能没什么本质上的不同。”任何技能都必须具备两个特点,一是正确,二是熟练。要正确必须善于模仿,要熟练必须反复实践。语言训练就是学生在教师的指导下去进行有效得语言实践,把“学的东西变成自己的东西”。把教师合理地“训”与学生认真的“练”有机统一起来,才能提高语言训练的效率。

片段三:

师:你看,春天到了,小柳树更好看了!

1.出示:过了几天,小柳树的芽儿变成了小叶子,她穿上一身浅绿色的衣服,真美!

(1)出示柳树的芽儿,叶子的图片。

小朋友们看,这是柳树的芽儿,过了些日子会变成小叶子,这么多的小叶子,远远看去就像是穿上了一身浅绿色的衣服,一起读。

(2)改一改:刚才我们知道了,A A B的叠词写出了小柳树样子的特点,你能不能用上叠词来改一改这句话?

过了几天,小柳树的芽儿变成了( )叶子,它穿上一身( )衣服,真美!

师:啊!我们班的小朋友真能干!瞧,句子里的一些字词,我们还能用叠词来代替。也可以说得很生动!

2.出示:这时候,小柳树的叶子已经长得又细又长了!

(1)出示图片:瞧,小柳树的叶子是怎么变的呢?

(2)师:看,先是芽儿,过了几天变成小叶子,再过了些日子,就变得( )

“又细又长也”是A BA C词语,其实她也是叠词的一种呢!

(3)师:你也能学着刚才把这句话改一改,用上A A B的叠词来说一说吗?

这时候,小柳树的叶子已经( ),( ),真( )!

3.齐读:小朋友们,作者用上了不同类型的叠词,写出了小柳树样子的美,让我们用声音读出小柳树的美吧!

从范文中的“绿绿的,细细的”体会到叠词的韵律美和节奏美,为理解文本里的其他叠词打下了基础。从A A B的叠词写出了小柳树样子的特点,再到出示图片让孩子们感受柳树叶子的变化过程,最后让学生改一改,把文本中的柳树的叶子也用上叠词来写写,让孩子们习得方法,有效地提高了知识的内化效果,孩子们走进了文本,教师不再是“引领者”,而是“铺路者”,让学生先意会在言表,这样的叠词教学,孩子们的体会是无痕浸润的。

四、梯度拓展,迁移运用技巧

人的认知是从易到难,从掌握到运用的一个过程,学生掌握了目标训练,是为了给后面的拓展打好基础,而拓展是目标训练的升华。总之,两者相辅相成,前者是基础,后者是发展;前者先行,后者跟上。让不同能力的学生都有所提高。

片段四:

1.师:时间一天天过去,到了秋天,小枣树结了许多的枣子,

你看,你能用上不同的叠词来说说吗?( )的枣子。

2.师:瞧,小枣树结了又大又红的枣子,而小柳树什么也没结。小柳树会说些什么?小枣树又会回答写什么?(板书)我们下节课再来学习。

3.师:孩子们,这节课我们认识了小枣树和小柳树,学会了丰富的叠词,我们再来和他们见见面。我们合作读,老师读黑色的字,小朋友们读括号里的字。

出示:春天的时候,小柳树长得真美!它的腰(细细的),树枝(绿绿的)。而小柳树的树枝(弯弯曲曲)的,一片叶子也没长,看上去(光秃秃)的。秋天到了,小枣树结了(又大又红)的枣子,小柳树什么也没结。

4.师:孩子们,练习纸上还有一道题目。请大家拿出练习纸,我们要像作者那样用上叠词来写写自己喜欢的小动物。

我最喜欢____。它浑身的毛____,眼睛 _____,耳朵 _____,又 _____又_____。

(1)学生练笔。

(2)整体交流。

5.师:孩子们,你们用上了这些叠词,把这些小动物都写活了。老师还体会到了你对这些小动物的喜爱之情。运用叠词读起来不仅有节奏有韵味,而且能表达喜爱之情。

课后我们再去积累更多的这样的词语,你会发现积累词语作用可大了!

这个片段的教学,没有繁琐的分析,注重学生语言能力的发展,由“教教材”变成“用教材教”,由“教课文”变成“用课文”学语言、用语言。注重写法、学法的指导,提升了运用叠词的能力。

在教学步骤力求在行云流水般的谈话中,在师生充分感悟文本内蕴的过程中,在情趣盎然的师生共同参与中,自然地,没有斧凿痕迹、没有贴标签痕迹地帮助学生,感受叠词的表达和情思之美。说教学“乐悠悠”,在于教师与学生和谐的关系。正如特级教师孙建锋所说,教师真诚地把学生看做心灵上的朋友,学生忘情地把教师当做灵魂中的亲人,情至理顺,精神漫游,哪有心室不能点亮?哪有心花不能怒放?

语文味到底是一种什么味?它并没有一定之规,它自然而出,贵在纯真。要想使语文课上出“香浓浓”的语文味,必须抓住“语言”不放。低段的语文教学是一个重词语积累的重要时期,所以让学生感受词语形象和情感的同时,还引导学生感悟作者运用词语表达情感的方式和方法,感受语言文字自身潜藏的美——这才是真正香喷喷的语文味。

[1]雷玲.好课是这样磨成的[M].华东师范大学出版社,2013年3月第一版.

[2]闫学.小学语文文本解读[M].华东师范大学出版社,2012年4月第一版.

[3]刘海涛,王林发.名师教学目标落实艺术[G].西南师范大学出版社,2009年10月第一版.