贫困生成的多元视角及其整合路径建构

2018-05-23王蒙

王 蒙

作为世界性难题,贫困问题广受关注,贫困治理引发了国内外学术界的广泛探讨并不断推动贫困治理实践的反思与深化。我国作为世界上最大的发展中国家,农村贫困人口规模在1978年按照当年的农村贫困标准达到7.7亿,农村居民贫困发生率为97.5%。随着我国特色社会主义市场经济的不断完善以及政府扶贫开发工作的开展,我国取得了举世瞩目的减贫成就。特别是精准扶贫实施以来,我国贫困治理“内卷化”问题得到有效克服,农村贫困人口规模在2017年下降至3046万,农村居民贫困发生率下降至3.1%。当前,我国处于决胜全面建成小康社会的关键时期,对贫困成因进行梳理与反思对于不断深化脱贫攻坚并推动乡村振兴仍然具有一定的理论与实践价值。

关于贫困的生成,有学者指出,已有的理论阐释无外乎呈现为缺乏、限制和选择三大取向:缺乏取向关注穷人内在条件的缺失,如能力不足、家庭资源有限、收入匮乏等。选择取向强调贫困是个人或家庭自我选择的结果,选择的基准可能是经过理性的计算,或依赖贫困是人自身态度和价值而定。限制取向则认为贫困是由外部环境的限制所致,换言之,是因为总体资源的缺乏,使得部分社会成员不得不陷入贫困。①当前,不同取向的贫困成因解剖虽然呈现了贫困形成的不同“面貌”,但是也存在对贫困成因的碎片化解读,割裂了不同贫困致因之间的内在关联。那么,在贫困存在复杂性的前提下,如何将贫困成因的多元研究视角进行整合?本文致力于在对贫困生成传统性的解释视角进行梳理与整合的基础上,探索建构贫困生成的综合性解释路径。

一、行动的“异化”:贫困生成的个体化解释视角

阿马蒂亚·森曾指出,“要认识原本意义上的贫困,并理解其原因,我们根本不需要精心设计的判断准则、精巧定义的贫困度量和寻根问底的方法……有许多关于贫困的事情就是这么一目了然”②。换言之,从一个人或一个家庭在日常生活中的所作所为入手,往往也能够粗略地甄别其是否贫困。当我们的目光瞄准“穷人”时,常常会发现他们的行为偏离常规而呈现出“异化”特征,如“好吃懒做”、“及时行乐”。最初,这些“异化”的行动常常被贴上“穷人特质”的标签,这种特质具有“由内而外”的属性。例如,在马尔萨斯的论述中,穷人“一般不能说是最有价值的社会成员”,沾染“漫不经心和大手大脚的习气”,“把全部心思都用在如何满足现时的欲望上,而很少考虑未来。即使有积蓄,也难得存下来,满足眼前需要后的余款,一般都用来喝酒了”,因而穷人应当对自身的贫困处境负责,并且应当为陷入贫困状态而感到羞耻与自责。③在这种“穷人特质”的论断背后,贫困的形成被归因于穷人特质所导致的个体不适当或缺乏生产性的行为,这种行为也常常被认为具有非理性的特征。

随着社会的发展,穷人的个体性“污名化”受到了批判并得到了一定程度的改观,但是穷人仍然常常被认为应当对自己的贫困负主要责任。一方面,这种观点内嵌于现代西方社会的社会价值观之中。罗伯特·索洛等在提出“工作替代福利”的观点时指出,“在我们的文化中,个人自尊的相当成分来自其谋生能力。将某个人描述成为‘一个很好的养家者’或‘一个努力工作的人’,甚或一个可靠的‘提供生活来源的人’,绝不是一种侮辱,也不是一种狡猾的说法”。④这种社会信念强调任何人都可以通过勤奋(hard work) 以及良好的决策(good decision-making) 而获得成功,其背后同样隐藏着穷人因个人行为失当而致贫的基本观点。另一方面,对穷人个体的责难也潜藏在自由主义经济学的话语之中,并且以“经济人”与“自由市场”为前提假设。⑤当前,自由市场理念仍然占有一定的话语权,经济主体由于理性和自利而被认为有能力解决隐藏在日常生活中的数值最大化问题,自由市场被认为是维护个体自由与社会效率最有效的方式。在这种面对市场人人平等的理论话语下,穷人的“失败”被归因为个体的“无能”。因而,政府干预受到反对,政府被指责培养了穷人对拼凑起来的政府计划的依赖性,而这些计划破坏人们的开创精神。⑥

不过,正如农民经济行为的“道义经济”(the moral economy) 与“理性小农” (the rational peasant)之争所揭示的那样,贫困或贫困边缘群体的经济行为看似没有遵循经济理性的逻辑,实则蕴含了生存理性的行动逻辑。这是由于他们“生活在接近生存线的边缘,受制于气候的变幻莫测和别人的盘剥,农民家庭对于传统的新古典主义经济学的受益最大化,几乎没有进行计算的机会”⑦。因而,“穷人特质”并非是烙在穷人身上而不可改变,贫困状态很可能是穷人的生产性行为受限所致。在生计视域下,学者们认为生计策略的选择建立在一定的资源基础上,受到风险的影响,并受到制度与结构的形塑。米格代尔指出,“个人生存策略的构成部分受到可获得资源、观念和组织手段的严格限制。即使每个人都能自主构建自身的生存策略,现存的资源和对获取资源的途径的控制都限制了该地区可供选择的策略的范围”⑧。因而,穷人的经济行为并非呈现为脱嵌的原子化状态,对贫困的理解也应当置于贫困个体或群体的行动与外部环境的关联之中。

二、结构的“缺损”或“断裂”:贫困生成的结构化解释视角

随着西方国家现代性的发育以及西方国家与发展中国家发展水平差距的扩大,经济结构的“缺损”以及社会结构的“断裂”成为学者们解释区域性或群体性贫困的重要视角。

经济结构与贫困关联的研究主要集中于发展经济学领域。在发展经济学视域下,贫困分析延续新古典主义分析方法,由土地、劳动、资本三种非制度因素或资源禀赋构成的经济结构被作为贫困研究的切入点。换言之,“要理解低发展水平的困难,就必须理解就业结构和生产结构是如何决定的,特别是传统和现代生产活动下社会边际劳动产出之间的巨大差距,还必须理解如何克服结构转变的障碍”⑨。在这种经济结构主义分析范式下,资本稀缺导致的经济结构的“缺损”被认为是致贫的核心要素并可能会引发“多米诺骨牌效应”。⑩随后,人力资本理论的引入拓宽了发展经济学结构主义的分析视域,人力资本缺乏导致的技术停滞被认为是传统农业落后以及农民贫困的根源。⑪总体来看,经济结构主义分析范式隐藏着经济结构优化与减贫同步的假设,宏观经济增长被认为能够通过“涓滴效应”来有效抑制贫困。不过,理论与实践均表明“涓滴效应”不会自动发生,劳动力市场的区域与职业分割也对人力资本理论形成了较有力的反驳。此外,即使在经济增长与减贫呈现出紧密关联的情况下,多数研究也不太能够说清楚这种关联在任何特定国家、地区或社区的实践中是如何运作的。⑫

针对上述解释盲点,贫困的社会结构分析范式提供了强有力的理论补充,并且对经济结构并未“缺损”的发达国家同样具有较强的解释力。在此分析路径下,贫困常常被视为基于社会分层所导致的结构性不平等问题,贫困群体常常处于社会结构的底部“断裂”层。马克思作为该流派的鼻祖,认为资本主义制度下生产资料占有的不平等造成了社会结构中资产阶级与工人阶级的阶级对立。同时,这种不平等的社会结构由于工人创造的剩余价值被资本家无偿占有而不断得到再生产,工人阶级的贫困状况因而也处于不断的再生产状态,并随着经济周期的波动而变化。⑬此后,随着新资本理论的兴起,部分学者论述了资产积累与经济社会结构分化、贫困生成之间的关联。

首先,经济结构分化维度,皮凯蒂认为,不平等分化的根本机制为资本收益率高于经济增长率,并认为继承财富(过去积累的财富)的增速在21世纪可能大大高于工资挣来的用于储蓄的财富(当下积累的财富),因而社会不平等结构呈现出分化的趋势。⑭克博指出,“大多数穷人和非技术工的资产很少,在大多数情况下甚至没有资产。但人们很容易忘记正是这一点使得他们在工作上和生活上需要依赖别人”⑮。谢若登区分了资产与收入所产生的福利效应的差异,认为资产分配与继承的不平等造成了穷人缺乏资产,仅能依靠低收入来维系低消费水平。⑯贫困代际传递理论纳入了时间维度,认为个体或公众在财产和资源上的不利因素会从一代人向另一代人转移,可能造成个人和家庭在较长时间内遭受贫困。⑰

其次,社会结构分化维度,布迪厄认为文化资本再生产是当前社会一种重要的社会分层机制。具体而言,布迪厄将文化客体视为“一种具有特殊的积累法则、交换法则与运行法则的资本形式”⑱,认为“文化资源,比如教育文凭,已经作为一种资本发挥作用,因而已经变成现代社会中新的、独特的分化根源”⑲。布迪厄认为,文化资本的传递过程中存在社会不平等机制,“一方面,呈现于客观化的状态中的文化资本,以及令这一客观化发生所需要的时间,主要取决于整个家庭所拥有的文化资本”,“另一方面,文化资本的最初积累,以及各种有用的文化资本快速、容易地积累的先决条件,都是从一开始不延误、不浪费时间起步的,那些具有强大文化资本的家庭的后代更是占尽便利”。⑳因而,“所有的文化符号与实践——从艺术趣味、服饰风格、饮食习惯,到宗教、科学与哲学乃至语言本身——都体现了强化社会区隔的利益与功能”㉑。在《世界的贫困》一书中,布迪厄从微观层面描述了穷人的境遇,认为穷人陷入困境是因为“没有选择”,而“没有选择”的主要缘由是市场竞争中所必备的文化资本的缺乏。㉒

此外,不同于马克思对资本主义的彻底批判与新资本主义理论聚焦于资产积累,社会排斥理论从社会结构分化所导致的社会关系隔离角度论证了贫困是社会排斥的过程与结果。威尔逊在《真正的穷人》一书中指出,“社会孤立”是导致20世纪70至80年代美国社会中居住于内城区的底层阶级生存状态恶化的根本原因,“社会孤立不仅意味着不同阶级和/或种族背景的群体之间的联系要么缺乏,要么间断,而且也意味着现有的这种联系状况,强化了生活在高度集中的贫困区域的效应。这些集中效应,包括了绝大多数人口是社会贫困阶层的居民点所具有的限制和机会——这种限制和机会包括了这些居民点的居民所占据的生态位置的类型,具体而言,又包括他们获得工作的渠道,能否进入职业网络,婚配对象的选择范围,能否进入优秀的学校,以及是否接触到主流的角色榜样”。㉓

简言之,结构化解释视角从经济结构或社会结构层面揭示了区域性或群体性贫困生成的原因,并且能够从中窥探出区域性贫困或群体性贫困与个体性贫困之间的关联,即经济结构“缺损”或社会结构“断裂”所造成的资源、生活机遇等方面的匮乏或分配不均等对贫困个体或家庭的行为选择造成了诸多的限制。即便如此,在上述解释路径中,这种限制停留在外在层面,并未揭示外在资源或机会的限制与深层次个体内在心理、观念等层面的关联性,并在一定程度上忽视了对贫困个体或群体的主观能动性的解释。

三、制度的“束缚”:贫困生成的制度化解释视角

对贫困生成的理论阐释,无论是个体化解释路径还是结构化解释路径都与制度紧密相关。根据新制度主义相关理论,制度可以区分为正式制度与非正式制度。其中,正式制度指国家规定并自上而下实施的正式性规则与规范,非正式制度指社会自下而上所产生和发展起来的非正式行为约束规则。㉔在正式制度层面,产权制度的不完善被视为促使贫困生成的重要因素。索托以产权制度为切入点挖掘“资本的秘密”,以此回应“布罗代尔钟罩”问题,即“历史上所谓的资本主义,为什么仿佛活在一座封闭的‘钟罩’里?它为什么不能继续扩张,乃至占据整个社会……(为什么)资本在当时形成的高速度,仅仅出现在某些部门,却没有出现在整个市场经济中?”㉕索托认为,发展中国家以及穷人的边缘化原因在于产权制度的不健全,因而“这些国家面临的挑战,不在于它们是否应该发行或接纳更多的货币,而在于是否理解法律制度,能否唤起必需的政治意愿,以建立方便于穷人获得的所有权制度”㉖。此外,部分学者采取产权结构的视角对社会分层及贫困问题进行分析。正如诺思所指出的,马克思对社会长期变革最有力的论述,恰恰是因为将社会结构与制度进行了关联,“马克思强调的产权在有效率的经济组织中的重要作用以及现存产权体系与新技术的生产潜力之间紧张关系在发展的观点,堪称是一项重大贡献”㉗。

在非正式制度层面,文化是剖析贫困生成的重要视角并形成了贫困文化理论。具体而言,贫困文化理论关注作为非正式制度的贫困文化并在贫困文化与穷人特质之间寻找内在关联。在社会结构的排斥性机制作用下,贫困群体可能形成某种“亲贫困”的文化偏好,这种文化偏好被贫困文化理论视为贫困生成的根本原因。20世纪60年代,刘易斯提出“贫困文化”(culture of poverty)概念,用以解释微观层面的“贫困循环”(cycle of poverty)。在刘易斯的论述中,穷人因为处于贫困之中,所以在生活中面临着独特的问题,为了应对这些问题,他们形成了独特的生活方式。在此基础上,“通过集体的相互影响,同非贫困者的相对隔离,这套独特的生活方式变成了穷人的共同特征,产生了共同的价值观、态度和行为”㉘,换言之,穷人形成了贫困文化。刘易斯认为,贫困文化是一种自我延续的亚文化(subculture),它在产生贫困的社会环境中会变得相对独立,文化中的价值观、态度、行为会沿着代际传递。㉙正是由于贫困群体具有自己独特的价值系统,因而贫困文化理论认为物质贫困的减少在本质上不可能弱化贫困文化。此外,缪尔达尔在阐释南亚贫困问题时指出,南亚特殊的文化导致南亚人对发展态度的“不热心”,具体表现为“工作纪律松弛,不守时,不太遵守制度;有着许多非理性的观点和迷信观念,缺乏警戒性、适应性和雄心壮志,不太愿意进行试验和变革;某些阶层存在着对体力劳动的轻视,而在另一些阶层则存在着对权威和剥削的顺从”㉚。

四、整合贫困生成多元视角的可能路径

就客观事实层面而言,贫困生成是行动(个体行动或群体行动)、结构(经济结构与社会结构)、制度(正式制度与非正式制度)交互作用的复杂过程与结果。基于此,从研究的理想层面来看,存在将贫困生成多元视角进行有效整合的理论工具。那么,应当如何将贫困生成的多维视角进行有效整合?

1.“功能性活动”:多元视角整合的“行动”起点

由于贫困生成多维视角的差异性与贫困内涵界定的层次性紧密相关,所以应当通过剖析贫困的内核来寻找多元视角整合的有效路径。具体而言,贫困的界定沿着经济性的绝对贫困、经济性的相对贫困、关系性的权利贫困、能力性的能力贫困、多元性的多维贫困这一主要发展路径进行演进。其中,能力贫困被视为贫困的内核,经济性、环境性、权利性等其他维度的贫困均可被视为能力贫困的外显化表征。根据阿马蒂亚·森关于能力贫困的理论观点,贫困研究与发展研究紧密相关,但以往的研究并未对发展进行较好的反思。他认为,“发展可以看做是扩展人们享有的真实自由的一个过程”㉛。在具体的阐述中,他以“个体自由”作为分析的基本要素,强调发展的“主体性”。换言之,他强调一种“以人为本”的发展,认为“一个社会成功与否,主要依据该社会成员所享有的实质性自由来评价”㉜。进一步而言,这种“主体性”的发展被他归纳为“实质自由”,涵盖发展的主体“免受困苦——诸如饥饿、营养不良、可避免的疾病、过早死亡之类——基本的可行能力,以及能够识字算数、享受政治参与等自由”㉝。与此同时,除了“实质自由”,他指出还存在“工具性自由”,这些“工具性自由”能够“直接或间接地帮助人们按自己合意的方式来生活”,主要涵盖政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证、防护性保障五种基本类型。㉞由此,“实质自由”与“工具性自由”这对概念在实际上勾勒出了微观性的个体发展与宏观性的制度、结构之间存在的紧密关联。

那么,在日常生活中,主体性的“实质自由”如何体现并达致?阿马蒂亚·森引入“可行能力”与“功能性活动”这样一对概念进行了分析。他认为“实质自由”能够达致,取决于个人的“可行能力”(capability),即“有可能实现的、各种功能性活动的组合”,而“功能性活动”(functionings) 是“一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态”㉟。通俗来讲,“实质自由”描绘了一种美好的个人生活愿景,这种“美梦”能否实现取决于个人是否具备与之匹配的“可行能力”,即“你有哪些真正的机会去过你可以过的生活”㊱。不过,“可行能力”是潜在的,因为它表述了一种发展的“潜能”。例如,“清心寡欲”的富人可能过着简朴的生活,其日常饮食可能与穷人接近,但是两者所具备的“发展潜能”差异巨大。进一步而言,“可行能力”可被视为蕴藏于所有可能存在的“功能性活动”及其组合之中。例如,某位拥有高级技术的“蓝领”工人在建筑工地上从事体力劳动,工资收入微薄。但是,对于工地中仅能出苦力的劳动力而言,他们的薪资虽然与这位“蓝领”工人相同,两者的“可行能力”却不在同一水平。换言之,这位“蓝领”技术工人可能会找到薪资高的技术工种,“苦力”工人则会遭到这一工作机遇的排斥。简言之,虽然占据相同的“岗位”,“蓝领”技术工人却有更多、更好的“选择”。由此可见,个体在日常生活中所展现的各种“功能性活动”与个体“可行能力”紧密相关,但是我们并不能将两者视为对等性的“内隐”与“外显”。不过,虽然贫困在本质上表现为“可行能力”的缺乏,但贫困的判定在某种意义上与“功能性活动”有着更加直接的关联。这是由于我们判定个体是否贫困往往依据生活水准,而一个人的生活水准“依赖于他或她的可表征状态,即已经实现的功能性活动”㊲。基于此,我们可以将“功能性活动”作为阐述贫困的起点。

不过,在这里需要进一步回答一个问题:既然“可行能力”与“功能性活动”并不是对等性的“内隐”与“外显”关系,我们如何通过“功能性活动”来透视“可行能力”?对于这个问题,阿马蒂亚·森也认为这是一个“难题”,“在很多情况下都存在着实际的困难,使得我们无法说出,与人们实际上已实现的功能活动不同,有可能存在一个什么样的功能活动成就的集合”㊳。虽然不能完全解答这道“难题”,仍然需要进行一些探讨。“功能性活动”作为“一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态”,包括两方面的内涵:一方面是“一个人处于什么样的状态”(beings),例如良好的生活供给、身体健康、感觉快乐、获得自尊等;另一方面是“能够做什么”(doings),例如参与社会活动。㊴不过,虽然“功能性活动”可被区分为“状态”与“行动”,但是两者紧密相连。更确切地说,“功能性活动”中的“行动”与“状态”,往往是硬币的“一体两面”,“行动”决定着“状态”,“状态”影响着“行动”。例如,身体健康的前提是饮食规律和身体锻炼,能够获得自尊也常常是某些行动的“结果”。概言之,“功能性活动”的“行动”或“状态”内涵可以通过其行动属性得以表达。

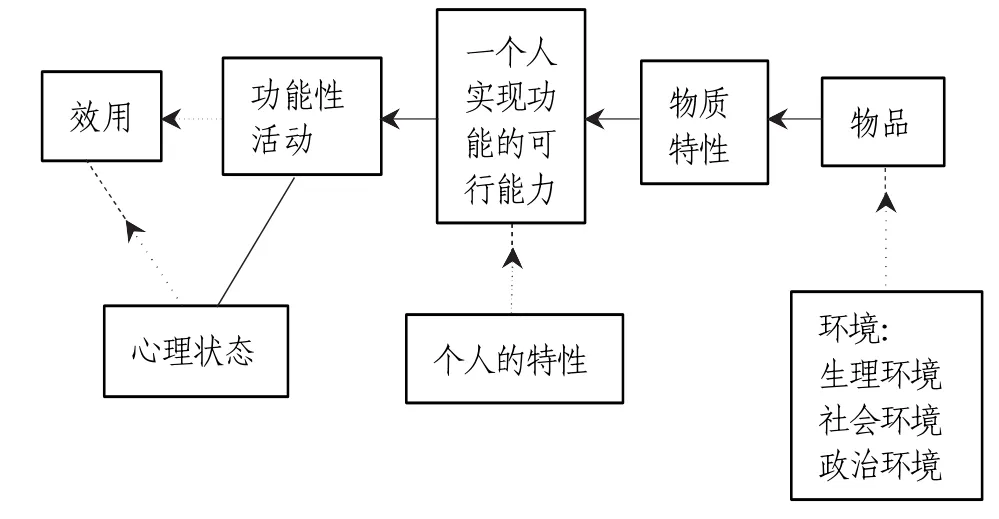

为了对贫困成因多元视角进行有效整合,仅将“功能性活动”聚焦于行动层面是不够的,还需对“功能性活动”的行动基础进行进一步阐释,即行动需要资源基础。例如,阿马蒂亚·森在论述饥荒成因时曾指出,“资源禀赋”(endowment)是人们参与“交换”而获得生存的前提,而饥荒则是由通过交换所得“物品”不能满足基本生存需求所直接导致的。㊵约翰·米尔鲍尔则直接将“可行能力”的根源归结为“物品”(见图1)。㊶由此,为了更确切地通过“功能性活动”对“可行能力”进行把握,我们不仅需要关注“功能性活动”的行动本身,还需要“扫视”个体所拥有的“物品”。

图1 效用、功能性、可行能力及其根源

2.从“功能性活动”到生计:“功能性活动”的聚焦化

如前文所述,“功能性活动”能够成为贫困成因多元视角整合的“行动”起点。那么,“功能性活动”如何能够得到全面性、系统性的呈现?我们认为,可以将行动性的“功能性活动”聚焦于生计。这是由于生计内涵同时兼顾了资源和行动策略两种要素,并且生计与生活水准紧密相连。同时,生计也与外部环境紧密相关,即“生计可被视为生态物质现实——生态系统的物品和服务、技术、贸易——与给予生命以意义并塑造人们现实想象的意识形态、价值和规范之间的交界面(interface)”㊷。

根据生计的传统界定,生计在要素层面“由生活所需要的能力、资产(包括物资质资源和社会资源)以及行动组成”㊸。同时,生计可被视为一种循环模式(a cyclical mode),“必须考虑反馈(feedback),这是由于生计输出(livelihood outputs)能够增强或削弱生计系统的输入资源,因而输出是动态过程的一部分,而不是一个单行轨道的终点”㊹。在吸收相关研究成果的基础上,英国国际发展署(DFID) 建构了可持续生计分析框架(Sustainable Livelihood Framework),该框架由脆弱性背景、生计资产、结构和过程转换、生计策略和生计输出五个部分构成,展现了生计要素及其影响因素之间的结构与关系。㊺总体来看,生计的传统界定强调生计是一个包涵诸多构成要素的系统,将微观的家庭和社区作为基本的分析单位,对外部的风险情境、制度或结构因素予以了一定的重视。即便如此,传统性的生计界定依然存在两个致命缺陷:其一,并未将“消费”纳入整个生计过程;其二,将风险情境、制度或结构视为“外部”制约因素,而忽视了这些因素本身便可能是生计的“内在”建构因素。

为了完整地把握生计,生计可被视为一种过程,而这一过程是由行动“串联”而成的。不过,相对于传统生计所界定的“生计策略”,此处的“行动”应当包涵两个层面的拓展:一方面,将“生计策略”从生产性的行动属性向兼顾生产性与消费性的双重维度进行拓展。另一方面,不再将“生计策略”视为具有形式理性的经济行动,而将其视为社会行动范畴的经济行动。这种认知取向强调“生计策略”具有“意义”,这些行动嵌入于宏观性的社会之中,受经济目的、社会目的等混合性动机的驱动,同时也受到规范、权力等因素的制约,从而呈现为“实质理性”(substantive rationality)。在这种认知路径下,文化不再被视为“一种简单的限制因素”,而是“经济过程的动态的、内生的要素”㊻。

进一步而言,阿马蒂亚·森在论述饥荒时所运用的“交换”分析方法颇具有启发性,是解开上述“难题”的“钥匙”。他认为贫困人口对“基本必需品”的需求更应当被视为对物品“特性”(如热量、蛋白质、维生素等)的需求,而非对商品的需求。因而,对于生活水准的考察,应当直接瞄准人们实际生活中消费组合的“直接方法”(direct method),而不是采用关注社会典型消费方式的“收入方法”(income method)。㊼那么,直接方法应当如何使用?他认为,应当关注“交换”以及与“交换”相关的“权利”。具体而言,他认为“在一个私有制经济中,在存在着交换(与其他人的交换)和生产(与自然的交换)的情况下”,一个人所能够获得的“物品”依赖于“个人的资源禀赋(endowment,所有权组合)和交换权利映射(为个人的每一资源禀赋组合规定他可以支配的商品组合集合的函数)。㊽贫困群体陷入饥饿是由于资源禀赋不足以维持生存,但是这种状况是由于“交换权利”(exchange entitlement)失败而导致的,即不能通过生产与市场性的交换获得“包含有足够食物的可行商品组合”,因而面临饥饿的威胁。㊾此外,公共行为(诸如国家的公共援助、公民合作、社会批评等)的缺失被认为是饥荒在现代社会中产生的重要原因㊿。换言之,“再分配”这一制度性的“社会交换”失败,是造成饥荒的重要因素。与此同时,他在论述中也隐含了这样的一个基本论断,即饥荒发生时,个人或家庭处于自顾不暇的状态,原本所存在的人与人之前的互惠关系“断裂”。因而,总体来看,饥荒是由自然交换、市场交换、社会交换三重交织的交换失败所共同导致的。

在引入交换视角之后,生产性与消费性两类“生计策略”均可被囊括进自然交换、市场交换、社会交换中。具体而言:其一,自然交换是人们与自然界所进行的交换,主要包括农牧业生产、自然资源的采集以及人们为了生存发展与人体生物系统所进行的能量交换。其二,市场交换指市场主体之间通过市场机制所进行的交换,主要包括商品或服务的买与卖。一般而言,市场交换遵循等价交换、公平竞争的交换规则。其三,社会交换指嵌入社会关系中的社会主体之间所进行的互惠性交换,既包括关系性的互惠性交换,也包括结构性或制度性的互惠性交换。因而,从静态性角度而言,生计的整体性表现为相同与不同交换方式的组合与联动;从动态性角度看,生计的过程性表现为相同或不同交换方式的交替与衔接。至此,交换的基本形式得到了梳理。那么,从具体的行动过程来看,我们所说的“交换”是怎样的呢?总体而言,“交换”是相“交”而“换”的过程,这意味着资源在这一过程中进行流动与转换。一般来说,生计中的资源被界定为“生计资产”。因而,“交换”是生计资产转换的过程,相同或不同交换方式的衔接以生计资产为基础。例如,通过自然交换获得一定的粮食,这些粮食是可以进一步进行商品化的资产基础。基于此,从行动的过程性来看,生计可被界定为个体或家庭基于生计资产进行生计资产转换的行动及其过程。

图2 生计中的交换、资产关联图

为了深入阐述“生计资产转换”,生计资产的内涵需要得到进一步厘清,而对生计资产的理解又需要以资产的清晰界定为前提。具体而言,资产具有资源与权利两层紧密关联的属性:其一,资源维度,“资产是资源的贮存,是人们长期积累与持有的财富的多向积累”[51],因而生计资产可被视为行动主体为维系生计所贮存的资源。进一步而言,资源又可被视为“物质或符号的物品”,并且“除了维持和提高人民生活所需的基本物质资源之外,个人和群体也将其他资源赋予意义和重要性”[52]。此外,资源在性质上有所区别,这些性质体现为“可分割性、可转让性、可保留性、即时交付性以及无外在性”[53]。基于资源性质的差异性,生计资产以不同形态与类别存在。其二,权利维度,生计资产是“各种权利的集合,可以被使用、分割及交换”[54],并且“诸多集合在一起的权利被称为财产权或所有权”[55]。正如德雷兹等学者所指出的,“虽然权利概念关注的是一个人法定的所用权,但仍然存在一些社会关系,它们体现为被认可的合法性这一宽泛形式,而非在法庭上得以确认的法定权利”[56]。并且,“权利并非仅仅由完整的所有权构成。一个国家的法律制度可能——且通常确实——包括提供使用某些商品的权利,而无需彻底拥有它们。可供享的耐用商品,诸如公共停车场和道路,常常属于这类”[57]。科尔曼认为,“构成所有权的诸多集合在一起的权利包括使用权、消费权(如果拥有消费品)和支配权。正是由于这几种权利通常被集合在一起,才使得交换私人物品成为可能:对使用权和消费权的追求促使人们产生获得某种物品的欲望;而对物品的支配权,是从事交换活动的基础”[58]。由此可见,权利分配在一定程度上决定资源能否转化为生计资产。

生计资产具有多种形式。从资源属性的维度来看,生计资产大体可被区分为自然资产与人造资产两大类。自然资产是丰富的生物物质资源系统所提供的自然资源及服务,是所有人类生产力的最终资源和仓库。[59]人造资产是需要花费时间和精力从事改造或交易活动而形成的资产。[60]进一步而言,人造资产又可以细分为以下几种类型:其一,物质资产。物质资产是人造物质资源的存量,包括建筑物、道路、工具、牲畜、汽车、拖拉机等多种形态。物质资产的形成是一种人们将时间和其他资源花费在建造服务于生活与生产的工具、建筑、仪器设备等物质的过程。这种过程意味着建立一些物质性约束,一方面“使一些原本不会发生的事件现在有发生的可能性(如,将水从很远的地方引入农田)”,另一方面“将物质事件控制在一个更严格的范围内(如,将水引入管道,而不是任其四处乱溅)”。[61]因而,物质资产在获得一些可能性的时候,也丧失了另外一些可能性。其二,人力资源体现在人类活动中的技能、知识和健康状况中,可以通过有意识的教育和培训形成,也可以通过无意识的经验积累而得到。其三,社会关系资源是“个人通过他们的成员资格在网络中或者在更宽泛的社会结构中获取短缺资源的能力”,这种能力不是个人固有的,“而是个人与他们关系中包含着的一种资产”。其四,金融资产指可自主支配的、可筹措的资金。因而,对于个体或家庭而言,其所拥有的生计资产主要由自然资产、物质资产、人力资源、社会关系资源与金融资产共同构成,这些资产的结构分布与数量共同构成了生计资产容量。[62]

综上所述,生计可被视为个体或家庭基于生计资产所进行的生计资产转换行动及其过程,生计资产转换在行动层面表现为不同交换方式的组合与衔接。通过生计资产转换行动,生计资产容量得到重构。

3.从行动中寻找结构、制度与情境:多元致贫因素的相互建构

依据吉登斯结构性二重性理论,行动与结构[63]并非是对立而是相互建构的,“行动和结构二者的构成过程并不是彼此独立的两套既定现象系列……而是体现着一种二重性……社会系统的结构性特征对于他们循环反复组织起来的实践来说,既是后者的中介,又是它的结果……结构总是同时具有约束性与使动性”[64]。由此,作为行动过程的家庭生计,其并不是隔绝于外界环境,而是通过自然交换、市场交换、社会交换三种交换及其衔接与外界环境进行互动。首先,自然交换嵌入自然交换系统之中,一方面受到自然交换法则、生态环境的脆弱性状况、技术水平等外在条件的约束,另一方面也在自然交换的过程中对自然交换系统进行重构。其次,市场交换嵌入市场交换系统之中,一方面受到市场交换法则、市场风险等多重外在因素的影响,另一方面也对市场交换系统进行重构。再次,社会交换嵌入社会交换系统之中,一方面受到社会交换系统中资源条件、社会交换法则、文化规约等多重因素的影响,另一方面也对社会交换系统进行重构。其四,自然交换、市场交换、社会交换三者之间的转换同样嵌入结构、制度与情境之中,这种转换行动与外在环境(结构、制度及情境)相互建构。总体而言,我们能够通过观察贫困个体或群体嵌入结构、制度及情境之中的生计来对其生活水准及贫困状况进行把握,从中总结出贫困群体致贫的核心要素。

与此同时,贫困群体作为社会结构中的一部分,透过生计也能够对贫困群体与非贫困群体之间的区别与联系进行剖析。根据社会分层理论,宏观性的社会分层指“机会结构和社会位置结构以及将这些机会和位置分配给个人的过程”[65]。从资源占有状况来看,“社会分层是指社会成员、社会群体因社会资源占有而产生的层化或差异现象,尤其是指建立在法律基础上的制度化的社会差异体系”[66]。在农村基层社会中,社会资源(即能够影响自己、他人的现状、未来的所有资源形式的总和)可被视为农村社会分层的核心标准。[67]从资源形态来看,毛丹等学者所界定的社会资源可被视为个人或家庭的生计资产。因而,生计资产容量可被视为农村基层社会分层的核心标准。对于个人或家庭而言,生计资产容量既是生计的基础,也在交换过程中被不断重构。不过,由于在不同的交换中生计资产的转换情况有所差异,因而不同交换组合对于生计资产容量的重构作用不同。长此以往,选择不同交换组合的个体或家庭所拥有的生计资产容量可能存在较大差距,他们便处于基层社会结构的不同层级。对于那些拥有生计资产容量小的个体或家庭而言,其处于社会结构的底层,并且可能由于生计资产容量的匮乏而陷入贫困之中。因此,从整体而言,贫困生产的机制与基层社会分层的机制是等同的。换言之,我们能够从交换组合入手,通过阐释个体或家庭所拥有生计资产容量的扩张或缩减来解读贫困生产的内在机理。

五、基本结论与讨论

贫困成因的剖析是推行或深化贫困治理的基础。本文认为贫困成因存在个体化、结构化与制度化三种传统解释视角并处于相对割裂的状态,并不利于对贫困的复杂性进行解剖,从学理性层面探索有效整合个体化、结构化、制度化三种传统视角的路径具有必要性。具体而言,我们认为由于能力贫困是个体或群体最根本的致贫因素,所以可以通过对可行能力理论进行剖析来探讨如何整合路径。具体而言,“隐性”的可行能力以行动层面的“功能性活动”作为主要表征,而“功能性活动”可以进一步聚焦于生计,生计又可以从行动过程层面的交换来进行拓展,即生计可被视为个体或家庭所进行的自然交换、市场交换与社会交换的组合与联动,在组合与联动过程中生计资产达致转换与重构。行动过程层面个体或家庭的生计并不是孤立与隔绝的,而是嵌入结构、制度与情境之中与外界环境进行相互建构。与此同时,在群体性层面,生计资产的转换与重构是社会分层的重要机制。由此,通过上述研究路径,能够在一定程度上实现对贫困成因三种传统性视角的整合。

综合性贫困成因研究视角的建构对于我国脱贫攻坚的深入推进具有重要意义。一方面,我国政府通过“五个一批”(发展生产脱贫一批、异地扶贫搬迁一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批)的分类治理,有效缓解了贫困个体与群体在自然交换、市场交换、社会交换及其衔接过程中所遭遇的部分困境。虽如此,由于三种交换嵌入不同层面的交换系统,不同交换系统之间的区隔可能对不同类型交换之间的衔接产生不利影响。例如,不少民族文化中存在限制部分资源或资产商品化的文化规约,可能会对自然交换与市场交换的衔接造成阻碍,这时便需要转变贫困治理理念或创新贫困治理形式。另一方面,社会交换在贫困个体或群体的生计中扮演重要角色,社会交换的不均衡或低水平均衡也成为致贫的重要因素。因此,在未来脱贫攻坚以及乡村振兴中,除了加强深度贫困地区的基本公共服务建设外,还需要强化社区的公共性建设。对于部分民族地区而言,需要积极建构更有利于可持续生计的文化交换系统。

注释:

①㉒ 周怡:《解读社会:文化与结构的路径》,社会科学文献出版社2004年版,第186、173—175页。

②㊵㊼㊽㊾ [印度]阿马蒂亚·森:《贫困与饥荒》,王宇等译,商务印书馆2009年版,第1、61—69、31—37、63、1—11 页。

③[英]马尔萨斯:《人口原理》,朱泱等译,商务印书馆1996年版,第29—39页。

④[美]罗伯特·索洛等:《工作与福利》,刘文忻等译,中国社会科学出版社2010年版,第7页。

⑤[美]安德鲁·肖特:《自由市场经济学——一个批判性的考察》,叶柱政等译,中国人民大学出版社2012年版,第13页。

⑥[美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《萨缪尔森谈效率、公平与混合经济》,萧琛译,商务印书馆2012年版,第179—180页。

⑦[美]詹姆斯·C·斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,程立显等译,译林出版社2013年版,第5页。

⑧[美]乔尔·S·米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东等译,江苏人民出版社2012年版,第29页。

⑨林毅夫:《新结构经济学——反思经济发展与政策的理论框架》,苏剑译,北京大学出版社2012年版,第50页。

⑩ 赵曦:《中国西部农村反贫困模式研究》,商务印书馆2009年版,第13—48页。

⑪ [美]西奥多·W·舒尔茨:《改造传统农业》,梁小民译,商务印书馆2009年版。

⑫ A.Krishna,Escaping Poverty and Being Poor:Who Gains,Who Loses,and Why?,World Development,2004,32(1),pp.121-136.

⑬ 周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》2002年第3期。

⑭ [法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社2014年版,第26—28页。

⑮㉘㉙ [美] 哈罗德·R·克博: 《社会分层与不平等:历史、比较、全球视角下的阶级冲突》 (第7版),蒋超等译,上海人民出版社2012年版,第289、297、297页。

⑯[美]迈克尔·谢若登:《资产与穷人——一项新的美国福利政策》,高鉴国译,商务印书馆2005年版,第115—217页。

⑰ 左常升主编:《国际减贫理论与前沿问题(2014)》,中国农业出版社2014年版,第3—31页。

⑳ 包亚明编:《文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录》,包亚明译,上海人民出版社1997年版,第197—198页。

⑱⑲㉑[美]戴维·斯沃茨:《文化与权力——布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海译文出版社2006年版,第9、157、7页。

㉓[美] 威廉·朱利叶斯·威尔逊: 《真正的穷人——内城区、底层阶级和公共政策》,成伯清等译,上海人民出版社2007年版,第85页。

㉔ J.Pretty,H.Ward,Social Capital and the Environment,World Development,1991,29(2),pp.207-227.

㉕㉖ [秘鲁]赫尔南多·德·索托:《资本的秘密》,于海生译,华夏出版社2007年版,第1、50—51页。

㉗ [美]道格拉斯·C·诺思:《经济史上的结构和变革》,厉以平译,商务印书馆2009年版,第71页。

㉚[瑞典]冈纳·缪尔达尔:《亚洲的戏剧——南亚国家贫困问题研究》,方福前译,首都经济贸易大学出版社2001年版,第184—221、341页。

㉛㉜㉝㉞㉟ [印度] 阿马蒂亚·森: 《以自由看待发展》,任赜等译,中国人民大学出版社2012年版,第15、13、29、31、62—63 页。

㊱㊳㊶ [印度] 阿马蒂亚·森等: 《生活水准》,徐大建译,上海财经大学出版社2007年版,第45、52、51页。

㊲㊴[印度]阿玛蒂亚·森:《论经济不平等——不平等之再考察》,社会科学文献出版社2006年版,第258、62—63、257 页。

㊷ J.S.Oestreicher et al.,Livelihood Activities and Land-Use at A Riparian Frontier of the Brazilian Amazon:Quantitative Characterization and Qualitative Insights into the Influence of Knowledge,Values,and Beliefs,Human Ecology,2014,42(2),pp.521-540.

㊸ I.Scoones,Sustainable Livelihood:A Framework for Analysis,IDS Working Paper 72,Brighton:IDS,1998.

㊹ A.Niehof,The Significance of Diversification for Rural Livelihood Systems,Food Policy,2004,29(4),pp.321-338.

㊺ DFID,SustainableLivelihoodsGuidanceSheets,London:Department for International Development,2000.

㊻ [美]维维安娜·A·泽利泽尔:《进入文化》,载莫洛·F·纪廉等主编:《新经济社会学——一门新兴学科的发展》,社会科学文献出版社2006年版,第149页。

㊿[56][57][印度] 让·德雷兹、阿玛蒂亚·森: 《饥饿与公共行为》,苏雷译,社会科学文献出版社2006年版,第283、11、25、25页。

[51]刘振杰:《个人资产账户与贫困治理》,社会科学文献出版社2015年版,第24页。

[52][美]林南:《社会资本——关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第28页。

[53][54][55][58][美] 詹姆斯·S·科尔曼: 《社会理论的基础》 (上),邓方译,社会科学文献出版社2008年版,第32—33、62、44、62 页。

[59][美]埃莉诺·奥斯特罗姆:《社会资本:一种时尚还是一个基本概念?》,载帕萨·达斯古普特等编:《社会资本——一个多角度的观点》,张慧东等译,中国人民大学出版社2005年版,第219页。

[60][61][62][美]爱林诺·奥斯特罗姆:《资本投资、制度和激励》,载克里斯托夫·克拉格主编:《制度与经济发展:欠发达和后社会主义国家的增长与治理》,余劲松等译,法律出版社2006年版,第187、187、187页。

[63]吉登斯所定义的结构与本文前文的结构界定有所不同,吉登斯将结构界定为更为广泛的“作为社会系统的特性组织起来的规则与资源,或一系列转换关系”。

[64][英]安东尼·吉登斯:《社会的构成——结构化理论纲要》,李康、李猛译,中国人民大学出版社2016年版,第23页。

[65] 周雪光:《国家与生活机遇——中国城市中的再分配与分层 (1949—1994)》,郝大海等译,中国人民大学出版社2015年版,第2页。

[66]李强:《转型时期中国社会分层》,辽宁教育出版社2004年版,第1页。

[67]毛丹、任强:《中国农村社会分层研究的几个问题》,《浙江社会科学》2003年第3期。