《思想道德修养与法律基础》实践教学的实效性探索

2018-05-23韩艳阳吴可嘉

侯 炜,韩艳阳,吴可嘉

(1.晋中学院政治与历史学院,山西晋中030619;2.山西省图书馆读者工作部,山西太原030021)

《思想道德修养与法律基础》课程实践教学是“以学生为主体、以教师为主导”的教育思想在思政课上的重要运用和体现,该课程不仅强调理论教育、思想引领,更注重实践落实,是将抽象的理论转变为富有生动性、趣味性的实践活动的重要环节。我们立足教材,从校情出发,结合各专业学生特点,进行了课程实践教学改革探索,形成了独具特色的实践教学体系、实践教学模式和实践教学内容。

一、《思想道德修养与法律基础》课程实践教学的内涵与意义

(一)本课程实践教学的内涵

《思想道德修养与法律基础》课程实践教学主要是指教师在教学过程中根据教学基本要求和有关知识点,通过开展学生亲身参与、体验的实践教学活动实现教学目标的教学模式,它包括课堂的实践教学、社会实践和有关德育活动等[1]。实践教学是高校思想政治理论课教学中行之有效的综合性教学模式,是思想政治理论课教学的重要环节和方式。一方面,实践教学是在教师的综合指导下,结合该课程教学内容与实际需要,加强思想政治教育中理论与实践的整体关联,有效、全面地提升大学生的思想道德素质;另一方面,实践教学的主要侧重点是强调学生在教学活动中的主体地位和能动性,教师运用多种模式积极组织大学生参与实践活动,调动学生的积极性和主动性,培养学生独立思考、活动设计、团结协作的能力,真正将书本知识转化为人生智慧,使学生在真理的指引下,插上道德与法律的翅膀,夯实未来人生的根基。

(二)提高本课程实践教学实效性的重要意义

提高《思想道德修养与法律基础》课程实践教学的实效性在整个课程中是一个不容忽视的关键因素,对此,教师要将实践教学作为一项重要的教学手段,形成实践与理论相融合的模式,引导大学生融入实践教学环境中,营造出良好的教育氛围,帮助学生在实践中接受知识,提升思想道德素养,增强社会主义法治观念,提升整体素质。

在实践活动之初,学生通过搜集信息、整合资源、分析总结培养勇于探索、实事求是、严谨条理的作风[2];在活动过程中,通过团队形式展示实践成果,促使学生体会“做事与做人”“分工与协作”的关系,真正践行做事先做人、尊重他人与团结合作的中华传统美德与社会主义道德观;在师生互动和总结环节,教师从实践与理论的关系出发,和学生一起体会“从实践中来,到实践中去”的深刻内涵,引导学生提炼活动的理论精华,激发学生实干兴邦的理论自觉,增强学生的历史使命感和社会责任感。

二、《思想道德修养与法律基础》课程实践教学的实施

(一)本课程实践教学体系设计

《思想道德修养与法律基础》是大学新生在入学适应阶段开设的导引课程,基于该课程的目的与性质,我们对其实践教学体系进行了管理体制和考核方式的改革。

在管理体制方面,成立《思想道德修养与法律基础》课程实践教学工作组,进行该课程实践教学的总体设计与统筹安排,先后与校内相关职能部门进行场地使用、设备请批、经费开支等问题的交流商榷,协助任课教师熟悉实践活动模式与内容,与任课教师交流如何指导学生演好情景剧、录好微视频等工作。

在考核机制方面,将该课程实践教学的考核成绩占学生课程总成绩的比重由改革前的20%调整为30%,进一步凸现学生的主体地位,体现学以致用的教学目的。实践教学过程的成绩考核实行任课教师负责制,由任课教师依照实践教学活动中学生的各项表现进行综合评分。实践教学最终考核成绩满分为100分。

(二)本课程教学模式设计

《思想道德修养与法律基础》课程实践教学是集认知能力、交际能力、创新能力、科学研究能力等多种能力为培养目标的综合训练过程,因此,该课程实践教学需运用多样的实践教学模式来提高教育教学的针对性和实效性。该课程实践教学模式一般包括小组讨论、观看视频和校内外实践活动,主要解决教学针对性和课程实效性问题。根据该课程特点并结合学校实际,我们进行了实践教学的探索与尝试,在改革中进一步丰富了该课程实践教学模式,由改革前的三种模式调整为四种模式。

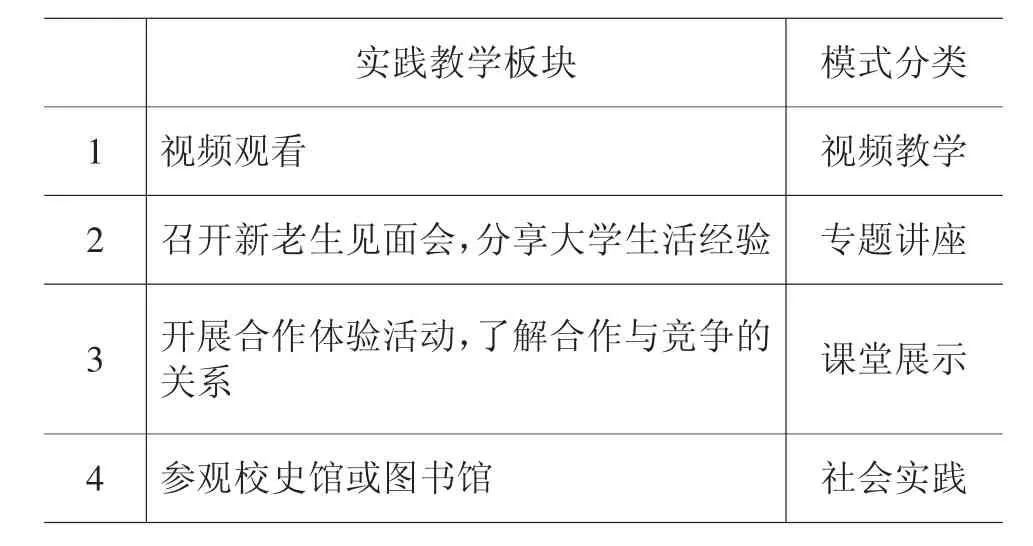

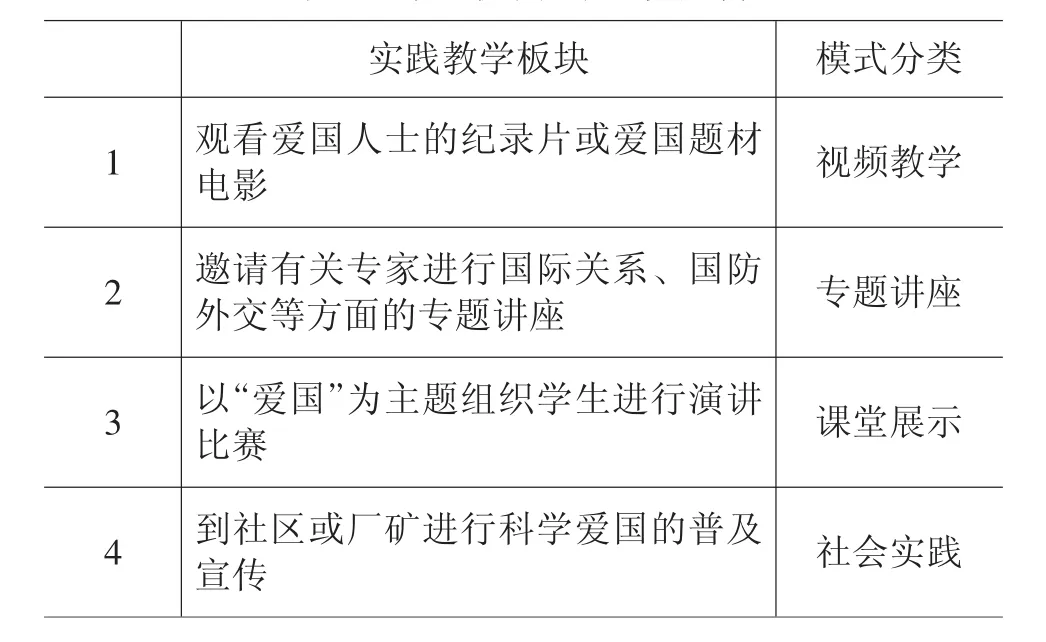

1.视频教学。由任课教师组织各班学生在教室中进行,视频内容由任课教师在教研室相关资料库中自行选择。每位学生在视频教学完成后向任课教师提交论文形式的观后感,总分为10分。

2.专题讲座。由该课程实践教学工作组进行协调组织,邀请校企专家、法律工作者等在会议室或报告厅中进行。具体操作则由该课程任课教师安排,部分学生现场参与讲座,其余学生可通过网络平台观看。每位学生在活动结束后向任课教师提交心得体会,总分为10分。

3.课堂展示。由任课教师于开学第一周安排课堂实践活动的主题与要求,各班学生以小组为单位,利用课余时间进行信息搜集和整合,并在规定时间完成创作,最终在课堂上进行完整展示。展示过程中,由学生以班级为单位实行交叉评分,各班代表根据评分细则为其他班级小组表现打分,取平均成绩作为该组的最终成绩,总分为20分。

4.社会实践。由该课程实践教学工作组进行多方面的协调安排,在任课教师或班级负责人带领下进行校外社会实践或调研活动。活动结束后,由学生以小组为单位撰写一篇实践报告或实践心得,总分为20分。

(三)本课程实践教学内容设计

《思想道德修养与法律基础》课程主要内容包含思想道德教育和法律素质教育,这是大学生成长成才的前提基础,也是现代公民的基本素养和要求[3]。根据该课程教学内容及其相互间的逻辑关系将实践教学环节设计为五大板块,五部分既相对独立又紧密联系,每个板块分配2个课时,实践教学总课时由改革前的6个调整为10个。该课程实践教学工作组针对每个板块设计出四种模式的实践教学活动建议选项,满足各专业学生的多元化需求,由任课教师和班级负责人根据各班情况协商确定。

在《思想道德修养与法律基础》课程实践教学模式选择过程中,为了避免任课教师选择的单一性,我们确立了不同模式的实践教学具有不同分值,这样可确保教师在内容选取上的科学化和多样化,保证学生在实践教学五大板块的成绩总和为80分,再结合学生的考勤表现(满分为20分)即可得出学生实践教学的最终考核成绩。

表1 第一板块主题:适应篇

表2 第二板块主题:理想篇

表3 第三板块主题:爱国篇

表4 第四板块主题:道德篇

表5 第五板块主题:法律篇

该课程实践教学新方案已实施两年,2017级新生在该课程结束后对实践教学和课程总体给予了较高评价。我校通过该课程实践教学的改革与探索,很好地完成了由理论知识向实践能力的转化,也为该课程改革和其他思想政治理论课程改革提供了相关经验。

三、提高《思想道德修养与法律基础》课程实践教学实效性的路径

(一)创建科学的实践教学体系

1.完善实践教学体制。在《思想道德修养与法律基础》课程管理中,要强化科学创建实践教学体系这个根本,完善各层级的服务和管理体制,提高实践教学管理的科学性和有效性。首先,要强化高校思想政治教育的服务措施。从“服务教育教学,服务一线教师”的理念出发,做好该课程实践教学的各项前期服务工作。该课程实践教学的落实涉及到人员、场地、经费、后勤保障等问题,这些问题比单纯的课堂授课要复杂得多,仅凭任课教师一己之力是无法解决的。例如,联系公检法机构、相关企业等作为校外实践教学基地,联络和邀请相关知名专家讲座,保障学生外出的社会实践安全和解决实习经费等工作,必须借助高校开放的管理资源系统进行统筹安排才能得到有效落实。其次,要加强该课程任课教师的队伍管理。学校要不断提高和完善该课程实践教学工作组的组织、管理与协调能力,建立集体备课制度、教研室听课制度、教师相互评课制度,将实践教学任务落实落细,提升任课教师的职业素养、业务能力与实践教学水平,强化教书育人的本领,使该课程成为学生真心喜爱、终身受益的高校思想政治理论课。

2.健全考核机制与评价标准。在《思想道德修养与法律基础》课程实践教学体系设计中,需要建立健全的考核机制与评价标准,从而真正检验出学生在实践中的受益程度,有针对性地培养和提高学生的实践能力。首先,要建立完善的综合考评办法。通过在考核方法中加强实践教学表现与成绩的权重,可进一步凸显实践教学在课程中的意义,对学生起到很好的督促和激励作用。传统考核中实践教学成绩在总评成绩中占比较低,这样既不利于教师对该课程实践教学重要性的认知和理解,也不利于调动学生参与实践教学的积极性。在考评办法中加大实践教学成绩的比例,可让师生直观地感受到实践教学的价值地位,从思想到行动上都能积极有效地参与到各项实践教学活动中来,实现该课程实践教学系统有效开展。其次,要建设全面化、多元化的评价标准。借助完备细致的评价标准,促使教师在各个实践教学板块和各种实践教学模式中有效把控对学生的成绩考评,围绕该课程的各种教学模式来建设全面、多元的评价标准,涵盖文化素质、品德修养、团队精神、创新能力、成果质量、应用价值等方面。例如,在课堂展示模式中,需针对朗诵、演讲、情景剧或微视频分别制定详尽的评价标准,包括各组成员在实践过程中的交流与配合、学生在展演过程中的态度和表现、实践成果的质量和效果等,增加考核的客观性和合理性。

(二)创建有效的实践教学模式

1.合理构建实践教学模式。《思想道德修养与法律基础》课程实践教学的成效和学生的积极能动性的提高离不开形式多样的活动模式,但多样化的前提是实践教学模式的科学化。实践教学模式首先要符合课程的教学大纲、教学目标和教学内容,以培养学生树立科学的理想信念、养成优良道德品质和遵纪守法为目的[4]。例如,视频教学作为传统的实践教学模式,要时刻跟随国家教育方针、高校人才培养方案、教材与教学大纲等,与时俱进地做出内容上的调整,选取契合时代发展、适合大学新生的作品进行播放和学习。以科学、合理为基础的实践教学模式能有效地实现实践教学的价值与功能,确保实践教学的规范性、创新性和实效性。

2.设计灵活多样的实践教学模式。《思想道德修养与法律基础》课程实践教学模式有许多不同类型与形式,从空间上可分为课堂实践、校内实践、社会实践三大类,从形式上有视频观看、讨论、座谈、调研走访、参观考察等。在设计实践教学模式的过程中,一方面要吸取多样的实践类型和实践形式,帮助学生全面立体地体验理论与知识的结合;另一方面应结合不同内容板块形成详细的“菜单”,给予师生丰富的选择空间,突出实践教学灵活性的特点。例如,在道德篇的实践中,可以给学生播放由教师精心筛选的视频材料,带领学生在校园、社会搜集道德行为和事件进行微视频的创作等。这样就可将实践类型与实践形式相结合,设计出丰富新颖的实践教学模式,吸引师生积极参与到实践教学中来,提高学生在实践过程中的直观感受力和互动性,提升该课程实践教学的有效性。

(三)创建系统的实践教学内容

1.实践教学与理论教学协同发展。《思想道德修养与法律基础》在高校思想政治理论课中属于实践应用性较强、与大学生人生发展密切相关的课程,其理论教学和实践教学是密切联系、相辅相成的统一体[5]。对此,教师应将该课程实践教学看作是理论教学的载体和教学内容的延伸,使之与理论教学协同发展。在创建实践教学内容的过程中,教师要借助教研活动、集体备课等有效途径,制定与理论教学相一致的实践教学大纲,科学系统地编写实践教学计划,从而明确实践教学的目的、要求、内容、方法和组织形式等,保证实践教学和理论教学的契合与有序进行,确保实践教学的质量。

2.拓宽和丰富实践教学内容。实践内容是《思想道德修养与法律基础》课程实践教学中的基本要素,应围绕课程教学大纲进行,紧扣学生成长成才需求,贴近社会实际生活。在实践教学知识板块的设计中,要以该板块的主题为中心,以知识完善、思维方式、信息处理、语言表达、团队合作、社会责任等为途径,拓展和丰富实践教学的内容体系,实现实践教学全方位、系统化、完整化实施[6]。例如,在法律篇的实践中,可通过参与法律专题讲座,锻炼学生整合知识信息的能力,完善学生的法律知识体系,树立学生的法治观念;可通过举办模拟法庭,提高学生语言表达能力、应变能力、团队协作能力等;可通过旁听法庭审判,帮助学生了解法律权利和义务,尊重法律权威,培养学生遵纪守法的公民意识,增强学生的社会责任感和使命感。通过各项实践内容的充实和拓展,进一步深化实践教学的目标,提升该课程实践教学的效果。

综上所述,在《思想道德修养与法律基础》课程实践教学中,教学体系构建、教学模式设计和教学内容安排都有非常重要的作用。在实践过程中,我们要从这三个方面出发不断探究和创新,探索提高实践教学实效性的有效途径,通过科学完善的实践过程提高学生对思想、道德和法律的认识,提升其思想道德和法律素养,进而实现实践教学与理论教学的有机结合,提高《思想道德修养与法律基础》课程教学的实效性。

]

[1]王滨有,贾少英.“思想道德修养与法律基础”课程实践教学的思考[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2006,21(2):125-129.

[2]王明娣,李歌朗.思想政治理论课实践教学时效性研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2014,30(1):239-240.

[3]夏家春.试析“思想道德修养与法律基础”课实践教学[J].黑龙江高教研究,2016(6):146-149.

[4]范宇刚,邓雪南,王秀玮.提高思想道德修养与法律基础课实效性研究[J].世纪桥,2012(5):109-110.

[5]李晶.《思想道德修养与法律基础》的教学方法与考核方式探析[J].西部素质教育,2015(1):48-49.

[6]潘从义,屠霁霞.“思想道德修养与法律基础”课实践性教学的思考[J].现代教育科学,2008(3):131-133.