咖啡新零售能成?

2018-05-21吴梦涵

吴梦涵

中关村的创业咖啡已经凉了许久,带着互联网基因的瑞幸咖啡(以下简称瑞幸)又火了。这家公司在3个月内,进入了13个城市,开了200多家店。

為什么又是咖啡?创业的湖水,被这个舶来品反复激起涟漪。

瑞幸的快

李军第一次点瑞幸外卖咖啡,是源于朋友的介绍,首次点单免费,再介绍给别人也能获得一杯。

瑞幸基于熟人社交,通过第一杯免费的策略进行流量裂变,很快火了。截至4月17日,苹果App Store食物及饮品App免费排行榜上,瑞幸咖啡排第一,超过饿了么和美团。

瑞幸的“快”似乎是这家公司的基因:接单后,制作咖啡速度快、配送速度快、用户增长速度快。其创始人钱治亚此前公开表示,目标是4月底在全国开500家店,这些店包括旗舰店、Relax店、中央厨房以及商场快店。

瑞幸的大手笔与高速成长有其特殊性。

比大多数创业公司幸运,钱治亚在创业前,曾是神州优车的董事和COO,创业后得到前东家的很多帮助。瑞幸的办公地点就在神州优车总部,后者的董事长兼CEO陆正耀不仅做了瑞幸咖啡的天使投资人,还多次为她组织饭局、介绍各路朋友。这在行业里并不多见。

账上的10亿元让瑞幸一起步就可以请汤唯和张震代言,在营销战中扩大影响力,并启用顺丰快递作为咖啡的最后一公里配送体系。

咖啡的经营方式经过原始便利店到门店再到无人售货机的渠道进化,刚好碰上新零售概念,瑞幸的发展伴随着天时地利人和。

高开高走的瑞幸,已经引起市场关注。钱治亚表示目前已有投资人主动来询问投资情况,A轮融资计划或将于4月启动。

高速能否持续?

瑞幸的快在互联网时代,其实并不少见。资本的推动虽然让初创企业进步神速,但埋下的隐患也有很多。

钱治亚深谙“赔钱赚吆喝”的玩法,与滴滴出行当年靠着补贴快速跑马圈地,神州优车烧钱换流量一脉相承。不过资本铺出来的市场,用户黏性并不强。

出行是日常需求,咖啡不是。

产品便宜期过后,瑞幸必然进入瓶颈期。初尝甜头的李军只是万千消费者画像的一种,在用完所有优惠券后,他卸载了App,连几十兆大小他都嫌占了手机的内存。

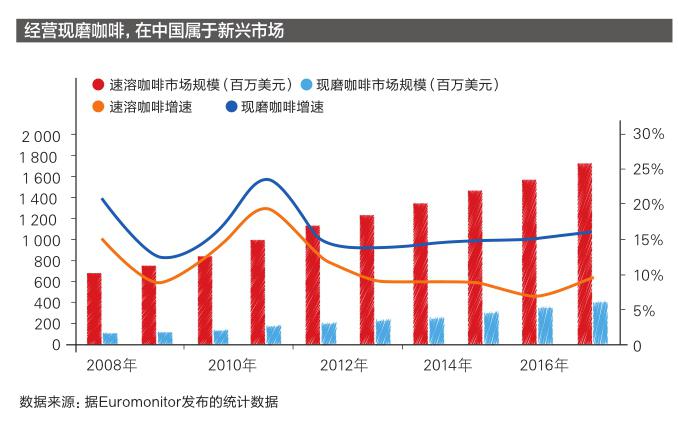

近两年,咖啡作为快消领域迅猛增长的“新兵”,在国内以15%~20%的销售额快速扩张。

麦当劳、肯德基的廉价快餐咖啡攻势迅猛,遍布大街小巷的小众精品咖啡正在争夺被星巴克培养出来的第一批咖啡爱好者。就连外卖市场,也被中国创业者抢占了先机。

2012年,连咖啡以主打星巴克的外卖配送起家。积累了第一批用户后,从2015 年开始,连咖啡转型自营咖啡品牌Coffee Box,研发了各种新奇口味的咖啡。它通过进驻美团等方式解决物流,逐渐占据市场份额。如今,连咖啡已经在北上广深核心商圈拓展100多家站点,宣传已全面实现盈利。3月12日,它获得了1.58亿元的融资加持,加速市场布局。

以瑞幸为代表的咖啡新零售模式似乎在成为一个新的热点,不过用资本烧出来的声势能否在中国持续下去,还有待市场与时间检验。

点评

新零售救不了“苦”咖啡

■文/徐传达,小饭桌新媒体记者

连咖啡专注咖啡外送,通过在白领密集区建立前置仓,服务周边一公里消费者;瑞幸咖啡通过开店的方式来开展门店周边的外送服务。自助咖啡机则通过将机器置于特定精准场景中,消费者扫码现场制作,减少了时间成本。

这样的新零售方式,确实带来了区别于传统咖啡店的两个优势:筛选出咖啡依赖型用户、沉淀用户数据,用来指导店面选址、补货或导向其他平台等。

不过,新零售并非灵丹妙药。连咖啡和瑞幸咖啡疯狂补贴,究竟最后留存如何、能否像当年打车市场一样烧出用户习惯,这一切都或未可知。一个更核心的问题是:无论连咖啡、瑞幸,还是自助咖啡机,都还在一二线城市,并没有下沉到三线以下城市,咖啡的消费群体并没有显著增加。现在的市场争夺不过是对现有核心消费者的流量收割,这也是目前咖啡行业的主要困境。

那么它们的出路在何方?

首先是开发相关衍生品、增加渠道增量分发。用户有了更多的进店或点击App购买产品的理由,客单价和消费频次就会上升。这就好比书店做起了讲座,小说拍成了电影。

其次是与其他业态结合。这其中,与餐饮/便利店业态的结合最常见,在肯德基、麦当劳等快餐店,7-11、全家等便利店,宜家、居然之家等家具商城里,都能看到咖啡的身影。再比如,书店开起了咖啡角,自助咖啡机进驻商场、电影院等。

最后,进入快消品赛道。即饮咖啡价格低廉、方便携带、口味稳定,增速和市场份额都在爆发。同样,由于成本更低、没有咖啡厅最重的房租成本,毛利空间不错,这个渠道或许还有些机会。