中国区域政策的空间属性与重构路径

2018-05-21邓睦军龚勤林

邓睦军,龚勤林

(四川大学 经济学院,四川 成都 610065)

区域政策是政府(主要是中央政府)对区域经济进行干预的重要工具。政府通过对政策资源的集中安排,有目的地对某些类型的问题区域实行倾斜,以改变由市场机制作用形成的一些空间结果,促使区域经济发展与区域格局协调并保持区域分配合理[1]。新中国成立以来,国家在不同发展阶段实施了相应的区域政策,对区域发展格局产生了重要影响。随着经济进入新常态阶段,区域发展差距、区域利益矛盾、区域空间失衡等问题也越发明显,迫切需要探寻区域经济增长的内生动力、调整区域发展空间格局、促进区域经济优化升级。十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。实现区域经济高质量发展,客观要求建立区域空间协调发展的结构体系,重塑中国经济地理。国家提出了“一带一路”、长江经济带和京津冀协同三大战略,形成了“四大板块+三大战略”的区域总体发展战略。这就突破了“一亩三分地”的思维定式,有助于提高资源空间配置效率,促进要素顺畅流动;也更加突出区域异质性特征,注重发挥区域比较优势和发展潜力,区域政策实施思路面临新一轮重构。

一、空间中性与空间干预的理论内涵

区域政策具有控制区域差距、协调区际关系、优化资源空间配置等明确的空间目标,空间性是区域政策的本质属性[2],或者说区域政策本质上具有空间属性。由于传统的经济增长理论将经济空间假设为均质化的空间,经济活动的地理空间分布是均匀的,侧重分析决定和促进经济增长的一般性因素,忽视了经济增长在“地理空间”维度上的差异,因而并不能很好地解释现实中经济增长的空间现象[3]。延寻克鲁格曼所开启的空间经济学新视野,学者们对“地理空间”的经济影响的研究主要关注生产要素流动和关联性,进而引发了对区域政策实施思路的重新思考,其焦点在于区域政策的空间属性是中性的还是非中性的?换言之,是应该选择“人的繁荣”的空间中性政策,或是选择“地区繁荣”的空间干预政策。

空间中性政策的核心观点是,不考虑特定地区背景的干预是解决发展应该关乎人员还是地方这一传统两难问题的最优方法[4]。空间中性最重要的理论假设是空间均衡的存在性,即完全竞争的劳动力和土地市场,以及生产要素的完全流动性[5]。因此,空间中性政策本质上是一种能够最有效地增强效率、保证享有平等发展机会以及改善个人生活水平的“人的繁荣”的政策[6]。通过要素自由流动、破除制度障碍、提高市场化程度,以促进人口和经济集聚,最终实现人均收入的空间均匀分布和欠发达地区的趋同增长。世界银行《重塑世界经济地理》(2009)报告是提倡空间中性政策的典型代表。该报告认为经济增长是不平衡的,经济活动的空间均衡分配只会阻碍经济增长,实现经济一体化应当基于无空间的区别机制,由此提出了一个不考虑地理空间因素的“3D-3I”政策分析框架。“3D”即密度(Density)、距离(Distance)和分割(Division),用以描述地理空间的特征。密度指经济和人口的集中程度,反映了经济和人口的空间集聚特征;距离反映了生产要素的集中速度、劳动力的流动程度和物流成本的高低程度;分割指国家之间、地区之间商品、资本、劳动力、信息以及知识流动的限制因素。“3I”即制度(Institutions)、基础设施(Infrastructure)和空间干预(Interventions),用以解决“3D”所产生的问题。空间中性政策首要的是通过制度和基础设施的改善促进经济集聚和要素自由流动,以提高个人收入和总体福利水平,而空间干预政策只是有效的制度和完善的交通基础设施上的次优选择。

空间干预政策的核心观点是,区域空间存在无效率或失灵的情况,空间均衡在现实中几乎不存在,空间中性政策并不能改善特定地区的发展状况和整体福利水平,只有实施针对特定地区的干预政策才能影响区域发展的路径[7]。作用与落后地区的空间干预政策基于以下行为假设:解释欠发达地区表现欠佳的经济状况、当地贫困的生活水平以及某种类型的市场失灵[8]。地区异质性和地区间互动是空间干预政策所必须考虑的基本要素。地区异质性包括地区特有的地理、文化和制度等内容,由于不考虑地区异质性的空间中性政策通常具有较强的空间效应,这就降低了政策实施的效果,因此空间干预政策的制定首先应考虑地区异质性。孙久文和原倩(2014)指出区域政策具有空间异质性、空间局部干预性和相对开放性等理论特质,而空间局部干预是针对“问题地区”的干预,体现出“积极的区域倾斜”特征,差别对待不同类型区域,进而形成分工合理、优势互补和合作共赢的区域关系[9]。因此,基于地区的空间干预政策要将识别与利用本地优势与资产作为促进区域发展的主要工具[10],完善基本公共服务,增强区域创新能力,发掘落后地区的增长潜力。空间干预政策还重视地区间的互动发展,认为地区间互动能够促进本地群体和外地人才交流,进而产生新思想和新知识,可以解决地区发展潜能受到抑制的难题。

空间中性政策和空间干预政策二者论争的核心在于是否承认空间均衡的存在性。空间均衡成立的前提是要素在区域间可以自由流动。区域政策的两种思路可以追溯到关于区域福利与国家福利关系的争论。Winnick(1966)最先讨论了这两种思路的选择问题[11]。随后,Bolton(1992)在“‘地区繁荣与人民富裕’再探”一文中进行了深入地研究,认为这两种选择代表了干预思路的冲突,地区繁荣强调需要扶持的落后地区的发展,人民富裕则聚焦于个人的福利而不考虑其地区分布[12]。那应该如何对二者进行取舍?事实上,二者在本质上是相辅相成的,在不同的阶段应各有侧重,单纯将二者“一分为二”并相互替代失之偏颇。空间中性政策意在通过制度完善以增强经济集聚,从而间接促进欠发达地区的发展;空间干预政策则针对特定地理空间,以直接促进欠发达地区的繁荣。正如Garcilazo(2010)等指出的:“强调空间干预政策的作用并不意味着不承认集聚经济的潜在价值或认为经济活动可以均匀分布”[13]。丁嵩和孙斌栋(2015)也认为应当超越基于人员抑或地方发展政策的争论,区域政策只有在考虑到人员以及地方双重依赖时才有可能达到预期目的[14]。目前,国内学术界对区域政策空间属性的研究相对较少,已有研究对区域政策两种思路的论争也大多聚焦于主要观点以及如何对二者进行选择,结合中国特殊案例分析新时期区域政策的思路和重构的文献则十分鲜见。中国是世界上最大的“空间经济思想和经济实验室”[15],重塑中国经济地理、实现区域协调发展是新时期区域发展战略的重大思路。基于此,本文从区域政策的空间属性视角出发,梳理新中国成立以来区域政策空间属性的转换,结合区域经济发展实际,探讨高质量发展阶段背景下区域政策的实施思路和重构路径,更好地实现“人的繁荣”和“地区繁荣”两大目标。

二、中国区域政策空间属性的历史转换

中国的区域政策主要包括三类:一是作为国家总体发展战略重要组成部分的区域政策,二是作为改革开放先行区和试验田的区域政策,三是针对各类问题区域、特殊功能区域实行的区域政策等三类[16]。区域政策的制定和实施必须考虑政策作用的对象,即人员或者地区。新中国成立以来,在经济发展的不同阶段,根据作用对象的重点不同,区域政策相继经历了“均衡发展—非均衡发展—非均衡协调发展—协调与融合发展”的阶段,在此过程中,空间中性和空间干预两种思路相互交替,体现出不同的尺度特征和地域特征(见表1)。在尺度特征上体现为“沿海与内地—东、中、西三大地带—东、中、西和东北四大板块—主体功能区”的变迁,在地域特征上则体现为区域发展的多元化。这也是政府与市场关系不断调整的一个过程,国家也越来越重视市场在区域政策制定中发挥的作用。

表1 1949-2012年中国区域政策的转换

资料来源:作者根据相关资料综合整理。

(一)区域政策空间属性的转换阶段

1.区域均衡发展政策(1949-1978):空间干预

新中国成立后,由于历史和地理因素,内陆地区经济发展严重滞后于沿海地区。为改善沿海与内地生产力布局严重失衡的局面,在考虑区域经济发展水平一致性和差异性基础上,国家划分了沿海和内地两大经济地带,实施区域均衡发展政策。均衡发展政策强调全国“一盘棋”的单一空间尺度,实现生产力的均衡布局、加强内陆落后地区建设的目标,实质是一种空间干预政策。156项重点工程(实际施工150项)中,32项布局在沿海,118项布局在内地,内地基建投资占53.3%。1958年全国划分为7大经济协作区*7大经济协作区:分别是东北、华北、华东、华南、华中、西南和西北。,各经济协作区根据自身资源禀赋,建立工业骨干企业和经济中心,形成独立完整的工业体系。1965年国家进一步划分出“三线”地区,投资的重点向西南、西北等落后的内陆地区倾斜。“三五”时期,内地建设投资达631.21亿元,占全国基本建设投资提高到64.7%(陈栋生,1993)。均衡发展政策提升了内陆地区的生产力,内陆地区的工业产值占全国比重从1949年的28%提升为1978年的36%,形成了较为完整的经济体系,成都、重庆、西安、兰州等成为新兴的工业中心。

2.区域非均衡发展政策(1979-1998):空间中性

鉴于区域均衡发展政策导致经济效率的下降,改革开放后,在承认区域发展不平衡的客观现实基础上,国家提出了“让一部分地区先富起来”和“沿海和内地两个大局”的区域发展思路。这一时期,国家确立了建立社会主义市场经济体制的目标,并推动东部地区优先开放,给予东部地区在投资、财税、信贷、外贸等方面的优惠政策,各种要素逐步向东部地区集聚。“六五”期间,东、中、西部的基本建设投资总额占全国的比重分别为47.7%、29.3%、17.2%。东部地区的对外开放降低了中国与世界的市场分割,推动了融入世界经济及参与国际分工的广度和深度,破除了一些要素自由流动的限制,提高了资源空间配置效率。“沿海经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—沿江经济开放区—内地”的空间格局逐步形成,一定程度上带动了中西部地区的发展,推动了整个国民经济较快增长。非均衡发展政策反对要素的空间平均配置,鼓励人们流向能够获得更好生活水平和更多就业机会的东部地区,通过强化东部地区的集聚效应,推动生产力的梯度转移发挥其扩散效应,实现区域共同发展,实质是一种空间中性政策。

3.区域非均衡协调发展政策(1999-2006):空间干预

东部优先发展的空间中性政策促进了各地区经济的较高增长,但地区发展差距却迅速拉大[17],1995年东部地区与西部地区人均GDP之比为2.3∶1。在考虑区域差距和区域异质性基础上,国家进一步完善市场机制,缩小区域政策作用的空间尺度,将东、中、西三大地带划分为东、中、西、东北四大板块,并按照四大板块的定位与发展重点,实施相应的政策。1999年十五届四中全会正式提出“实施西部大开发战略”,标志着非均衡协调发展政策的开端。2002年十六大报告提出:“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造”。2004年《关于促进中部地区崛起的若干意见》的发布,标志着西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展的四大板块正式确立。同时,区域政策还聚焦于老少边穷地区和资源型枯竭城市等问题区域的振兴发展,中央扶贫资金重点向民族地区和革命老区倾斜。非均衡协调发展政策是“两个大局”战略思想的继承,对于解决中西部贫困落后问题、东北萧条问题发挥了重要作用,较大地改善了问题区域的发展条件。

4.区域协调与融合发展政策(2007-2012):空间中性

伴随经济社会的快速发展,资源环境约束日益趋紧,人口、经济、资源和环境出现了空间失衡。为解决这一问题,“十一五”规划提出根据资源环境承载力、现有开发密度和发展潜力,统筹谋划人口分布、产业布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区。主体功能区的本质是按照国土空间功能最大化和空间单元协调发展的原则,把人口和经济对资源环境的承载力纳入国土空间开发中,强调人口、经济、资源和环境的空间均衡,规范空间开发秩序。2007年十七大报告进一步提出实现基本公共服务均等化、引导生产要素跨区域合理流动。构筑区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局,实现区域发展总体战略和主体功能区战略相融合。其基本思想是关注“人的繁荣”,设想通过人口的迁移,鼓励限制开发区和禁止开发区的人口向优化和重点开发区集聚,实现各地区人均收入水平的逐步缩小[18]。

(二)区域政策空间属性面临的困境

1.空间平等与空间效率的两难选择

改革开放前的区域均衡政策忽视了经济效率提升,追求的是一种低水平均衡。在投资回报率低于东部沿海地区的中西部布局生产力,实际上是一种外生的“嵌入式”布局,经济活动难以形成规模和集聚经济效益,人口和经济密度并没有出现明显的空间集聚。改革开放后,东部优先发展的空间中性政策注重提升空间效率,对空间平等关注不足,中西部地区并未有效地享受东部市场化改革的红利和拥有平等的发展机会,陷入了“比较利益陷阱”,区域空间不平衡较为突出。许多学者(如魏后凯,1992[19];沈坤荣、马俊,2002[20];严汉平、白永秀,2004[21];金相郁、郝寿义,2006[22];金相郁、武鹏,2010[23],等)的研究结果也证明了这一结论,区域发展差距基本上呈现“倒U型-U型”的趋势,即在改革开放之前经济差距是“先扩大、后缩小”,改革开放之后区域差距是“先缩小、后扩大”。分阶段来看,1953-1978年,各地区人均 GDP 相对差异系数整体呈上升趋势。1952年内陆地区占全国GDP比重仅为49.3%,东部地区的比重高达50.7%,到1978年内陆地区的比重仍下降了1.8个百分点,东部地区则提高了1.8个百分点[24]。1978-2014年,全国总体泰尔指数先下降后上升再下降,整体呈现出“U型-倒U型”的趋势,四大板块间的泰尔指数在1978-1988年上升后,其变化趋势与全国的总体趋势高度相同。由此可见,尽管区域差距整体上逐步缩小,但区域间差距仍然决定了区域总体差距,实现空间平等和空间效率的协调依然是新时期区域经济发展的重点(见图1)。

2.制度不完善抵消区域政策空间整合能力

空间中性政策的根本方向是建立统一开放、竞争有序的市场体系,充分发挥市场调节经济活动空间分布的重要作用,促进区域经济一体化发展。但是,由于行政区划和经济区划并不完全一致,行政性分割、地方保护主义、户籍制度和土地制度仍不同程度地存在,导致了市场的“边界效应”,形成区域市场分割,区域间无序竞争和产业结构同质化现象突出,各地在发展规划、基础设施建设等方面缺乏有效的协调,阻碍了全国统一大市场的形成。区域间要素流动不充分,人员、资本和知识流动存在有形和无形的障碍。同时,长期实行的计划经济体制,扭曲了市场机制的功能,加上城乡二元结构逐步形成并固化;尤其是1958 年开始实行的户籍制度,限制了城乡之间人口自由流动,流动成本较高、基本公共服务缺失、社会保障不可转移等问题突出。改革开放后,农村经济体制改革的推进逐步改善了城乡二元分割状态,但城乡差距又随着改革重点转向城市而急剧扩大。2015年城乡居民收入之比为2.73,仍高于国际标准2∶1的合理差距, 城乡恩格尔系数之比也达到0.9,整体福利水平并未得到有效改善(见图2)。单一的空间中性政策出现“失灵”,难以有效实现“生产要素合理流动、各种资源优化配置、区域效率和竞争力最大化”的目标。

3.空间异质性受到削弱影响区域政策精准性

“地区繁荣”的空间干预政策最根本的是要将空间异质性纳入政策制定过程中。但是,区域政策对空间异质性考虑不足,缺乏差异化的政策,导致“一刀切”现象产生,政策效果不及预期。主要表现在区域政策的空间尺度过大或过小,空间尺度过大造成了政策的“普惠化”,空间尺度过小则导致政策“碎片化”,降低了政策的有效性和针对性。四大板块是根据地理位置和行政区划进行的划分,空间尺度过大,各板块内部差异较为明显,对同一板块内的地区实施相同的政策造成了政策的“虚化”。改革试验区、产业转移承接区、城市新区等尽管明确了政策的空间尺度和实施重点,但同一区域内的政策数量较多,出现区域政策“叠罗汉”[25]的现象,真正需要国家重点支持的区域却没有或较少得到必要的政策倾斜;主体功能区规划也未能很好体现区域差异性,区域经济增长与资源环境承载力不相适应的问题依然较为突出。区域政策的倾斜性受到政策“普惠化”和“碎片化”的抵消,加之对制度、文化、社会特征等区域异质性因素的忽视,实现“地区繁荣”目标的实际效果明显降低。进入经济新常态,经济增长的空间分化趋势日益明显,从空间异质性出发精准施策,增强各地区的自我发展能力,培育经济增长新动能,是新时期区域政策必须强化空间干预的重要而紧迫的任务。

图1 1978-2014年全国总体和四大板块间的人均GDP泰尔指数资料来源:《中国统计年鉴》(1991-2016年)、《新中国六十年统计资料汇编》。

图2 1978-2015年全国城乡居民收入差距和城乡恩格尔系数资料来源:《中国统计年鉴》(1991-2016年)、《新中国六十年统计资料汇编》。

三、空间中性与空间干预兼顾的现实逻辑

2013年开始,中国经济进入新常态发展阶段,十九大报告则进一步作出了经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的新论断,明确了新阶段中国经济发展的基本特征。作为具有区域特色的国民经济,实现经济高质量发展,客观要求建立适应高质量发展阶段的区域政策体系,重塑中国经济地理,这是实现区域公平和区际福利的重要路径。中国当前正发生着世界上规模最大、速度最快的城市化、移民和一体化,中国经济地理正经历前所未有的重塑。因此,我们认为区域政策空间属性的两种思路可以和谐并存,兼顾空间中性政策和空间干预政策,符合当前中国经济发展的现实逻辑。唯有如此,才能真正实现“人的繁荣”和“地区繁荣”的发展目标,解决区域发展不平衡不充分的问题。

1.三大发展战略促进区域协调协同发展

适应和引领经济新常态,需要在更大范围内优化资源配置,促进区域协调协同发展。2014年中央经济工作会议提出“要优化经济发展空间格局,通过改革创新打破地区封锁和利益藩篱,全面提高资源配置效率”;2015年十八届五中全会提出以“一带一路”、长江经济带和京津冀协同为引领,“推动区域协调发展,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。”三大发展战略旨在通过充分发挥市场机制决定性作用,协调东中西和平衡南北方,实现要素空间均衡。“一带一路”目标重点是推动“开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作,全面提升开放型经济发展水平”;“长江经济带重点通过交通基础设施互联互通,促进要素顺畅流动,提升东中西协调发展水平;京津冀协同重点是建立京津冀三地一体化市场,为发挥要素扩散效应提供制度性基础。从分析经济地理特征的“3D”框架考察,三大发展战略本质上是一种实现“人的繁荣”的空间中性政策,促进经济集聚和一体化发展,提高要素空间配置效率。密度方面,三大发展战略均强调经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,不断提高经济和人口的集聚程度;距离方面,强化交通和信息基础设施互联互通,信息和知识的加速扩散,缩短中西部地区对外的时间距离和空间距离,中西部地区的经济区位条件得以改善,从对外开放末梢成为对外开放前沿;分割方面,强调实现区域间资源优势互补、产业错位发展、基础设施共享和地区市场共建,降低区域分割。

2.“中心—外围”的经济空间结构明显

集聚、迁移、专业化和贸易是重塑经济地理的主要驱动力,世界经济活动最突出的地理特征就是空间集聚,人均GDP与经济的集聚程度呈现出明显的正相关性,经济活动的空间集聚提高了整体经济效率(World Bank,2009)。从四大板块看,2015年经济密度整体呈现出东部最高、中部次之、东北较低、西部最低的空间格局。东部10省市的生产总值占全国比重从1978年的41.8%上升为2015年的57.8%。东、中部以20%的国土面积聚集了超过70%的生产总值和超过60%的人口,是经济活跃的第一聚类,东北和西部形成相对较低的第二聚类[26]。从省级层面看,31 个省份的经济密度从东到西呈递减趋势,而与世界市场的距离则成递增趋势。上海的密度最高;北京和天津次之;江苏、浙江、广东、山东位于第三等级;河北、辽宁、福建、海南等东部省份,山西、河南、湖北等中部省份,四川、重庆、陕西等西部省份处于第四等级;黑龙江、吉林、西藏、青海、新疆、贵州等的经济密度最低。从城市群层面看,十大城市群以占全国15%的面积,聚集了全国62.3%的人口,创造了79.9%的经济总量,东部的长三角、珠三角和京津冀三大城市群的经济密度从“中心-外围”由高到低逐渐扩散(见表2)。人口的空间分布也开始调整:东部人口密度最高,中部和西部人口出现回流,东北人口持续下降[27]。通过经济活动的集聚,可以提高个体和区域的市场接近程度以及可达性,改善个体的生活水平和总体经济增长。经济新常态阶段,区域发展将更多依赖于“要素空间优化配置效率的提高”。因此,推动集聚和市场一体化、进一步发挥要素空间优化配置对经济增长的促进作用,成为空间中性政策的新内容。

3.区域政策制定中的地区意识逐步觉醒

区域政策在保证国家战略性全局性的同时,还要重视地方利益诉求,从而调动地方发展的积极性和主动性。坚持“地区繁荣”的空间干预政策的一个重要原因是地区意识的觉醒。地区意识是具有区位特点的、能产生正外部性的无形资产(张可云,2005),使得该地区对目前已有的和打算迁移至该地的要素产生吸引力。地区意识实质是充分认识经济发展效率的区域特征,重视要素的区域配置,利用集聚提高要素效率的规律,积极培育经济增长极,是一种兼顾整体利益和局部利益的区域主义[28]。2013年以来,国家密集批复了一系列针对地方的空间干预政策,表现出两方面的特点。一方面,政策类型多样,空间尺度不断细化,体现出“分类指导”的原则。国家级新区、改革试验区和区域规划等不同类型的区域政策聚焦于具体地区的发展,注重区域内生性增长。国家级新区目标是发挥各区域潜在比较优势和竞争优势,优化产业布局,提高经济发展的质量和效益,打造全国性和区域性经济增长极;综合配套改革试验区目标是有效整合资源,形成深化改革扩大开放的新的特殊功能区;开发开放试验区的目标是探索沿边开放新模式、提升沿边开发开放水平、打造新的区域增长极,形成与周边国家互利共赢发展的新格局。另一方面,区域政策从注重经济单一发展转向经济、资源、生态和社会的多维发展,提高区域的包容性和可持续性发展,如《洞庭湖生态经济区规划》、《鄱阳湖生态经济区规划》、《全国海洋主体功能区划》等。《成渝经济区区域规划》、《广西北部湾经济区发展规划》等规划多由地方先提出发展诉求,再由国家进行批复,改变了自上而下的政策制定模式,更适合地方经济社会发展实际和发展要求。

表2 2015年四大板块经济和人口集聚情况

资料来源:《中国统计年鉴》(2016年)。

4.区域政策更加关注问题区域的繁荣发展

实施空间干预政策的另一个原因是关注问题区域的振兴发展。由于问题区域存在发展路径锁定、制度约束、生产交易成本高昂等限制,使得要素并不能完全流动,因此单纯依靠鼓励人口向发展机会更好的地区迁移的空间中性政策并不全面,空间干预政策应得到重视。空间干预政策通常是解释问题区域欠佳的经济状况、贫困人口的生活水平等问题,目的是为问题区域创造经济发展的机会并使之能够共享经济发展的成果(OECD,2015),从而能够公平合理的分享经济增长,提高其自我发展能力,这也是实现包容性增长和建成全面小康社会的核心内涵。伴随经济进入新常态,经济增长的涓滴效应有所减弱,经济落后的贫困地区、处于衰退中的老工业基地、亟待转型的资源枯竭型城市等问题区域不断涌现。以贫困地区为例,农村贫困人口分布范围广,并逐渐向中西部高寒山区、民族地区和边境地区集聚,呈现出空间集聚分布格局。2016年全国农村贫困人口总数为4335万,西部地区约占70%,其中西藏、新疆、贵州、甘肃、云南的贫困发生率高于10%。由于自然地理和经济区位等因素的影响,贫困地区主要集中分布在中西部“胡焕庸线”*“胡焕庸线”:是中国地理学家胡焕庸在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,先后改称“瑷珲—腾冲一线”、“黑河—腾冲线”。沿线的山地丘陵区,并与生态脆弱区、边境地区、革命老区和少数民族集聚区在空间上高度重合,14个集中连片特困地区面临多种制约因素,基础设施落后、贫困人口数量多密度大,远离发达地区的经济发展机遇等挑战突出(见表3)。因此,在要素不完全流动的现实条件下,空间中性政策对解决这些区域问题往往会面临“失灵”,有必要针对特定的地区实施空间干预政策,大力推进精准扶贫、精准脱贫工作,继续加大对革命老区、少数民族地区、边疆地区、贫困地区的等问题区域的支持力度,提高这些区域的自我发展能力。

表3 14 个集中连片特困地区经济社会发展现状

资料来源:根据农业部《农业行业扶贫开发规划2011-2020》、交通运输部《集中连片特困地区交通建设扶贫规划纲要2011-2020》、王武林等(2015)[29]、刘彦随等(2016)[30]资料整理。

四、重塑中国经济地理的区域政策框架

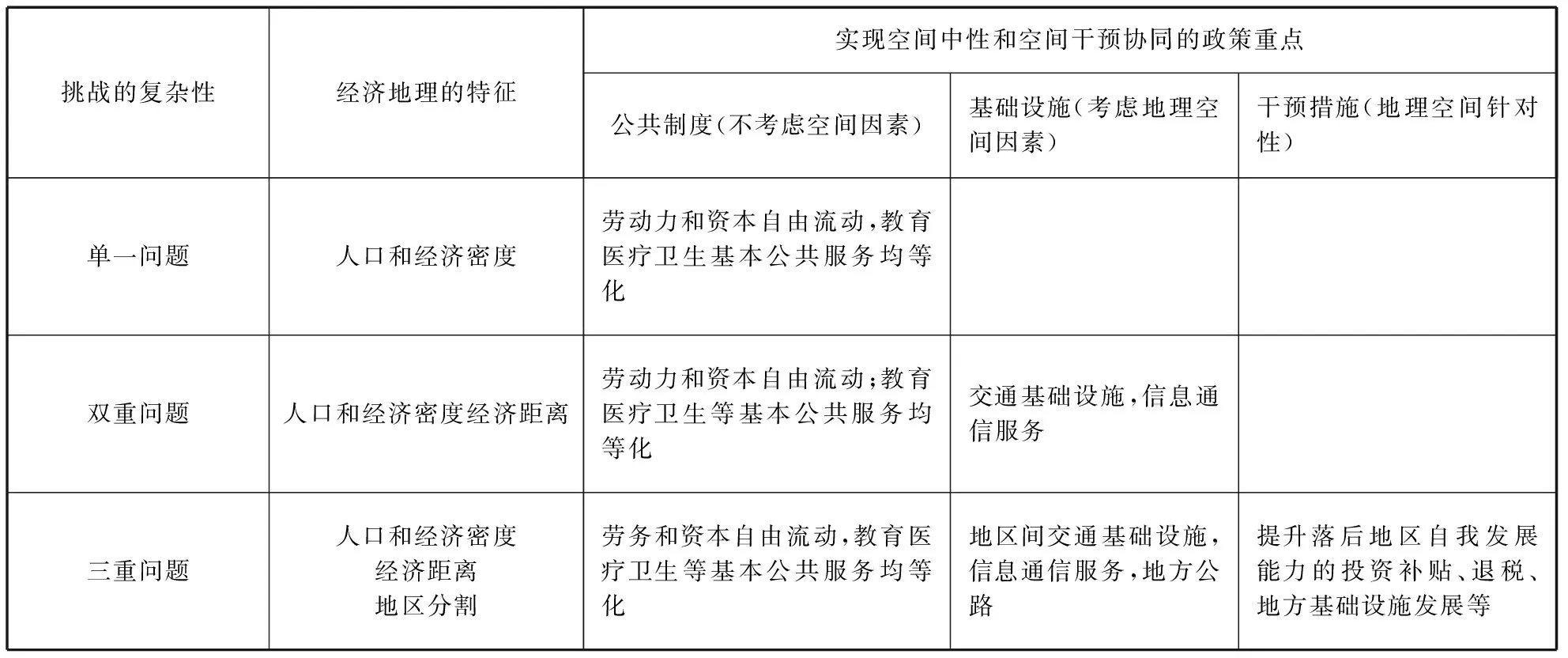

通过对区域政策空间属性的两种思路的分析发现,真正有效的区域政策既要重视经济集聚带来的规模效益,还要在政策制定和实施过程中考虑区域异质性因素。中国幅员面积广阔,区域发展差异较大,“地理第一性”和“地理第二性”*“地理第一性”和“地理第二性”:马克思主义认识论将天然存在的自然物称之为第一自然、人类生产实践活动形成的人化自然物称之为第二自然。从区域经济学而言,“地理第一性”是指区域拥有的先天要素禀赋,“地理第二性”是改进“地理第一性”的人类活动的结果。特征明显,距离、密度和分割的三重挑战同时存在。因此,新时期解决区域经济发展不平衡不充分问题,实现区域经济向更高质量阶段迈进,更好满足人民日益增长的美好生活需要,区域政策重点是要兼顾空间中性和空间干预两种思路。正如2009年世界银行《重塑世界经济地理》报告中的核心观点:经济集中和生活水平地区平等并行不悖,只要通过公共制度、基础设施和干预措施的最佳组合,将同时实现不平衡的增长和和谐发展[31]。一方面,完善公共制度,促进要素自由流动,另一方面,考虑地理空间因素,增强空间针对性,提升欠发达地区的自我发展能力,实现经济福祉由非均衡型向包容型转换(见表4)。

首先,进一步完善要素自由流动的制度条件。经济发达国家大多都是在促进生产活动的集中化的同时,通过实行各种政策缩小各地区人民的生活水平差距(World Bank,2009)。重塑中国经济地理的核心是“以人为本”,使经济社会发展成果惠及全体人民。经济活动的空间集聚是区域经济发展的一种客观规律。实现人口自由流动,能够缩促进人们更接近发展机会较多的发达地区,提升人口和经济密度,改善人们的生活福利,促进发达地区和欠发达地区的生活水平趋同。随着区域一体化水平不断提高,人口跨区域自由流动的趋势将日益增强。应推进户籍、土地和社会保障制度改革,健全城乡一体化制度,破除劳动力、资本、技术等自由流动的制度阻碍,为引导欠发达地区的人口向外迁移创造良好的制度环境。从而降低要素空间优化配置的区域壁垒和流动成本,促进人口空间结构的合理调整。加强中央政府财政转移重点投向欠发达地区的教育、医疗、卫生等基本公共服务,实现基本公共服务均等化,使得欠发达地区真正能够分享经济集聚的成果。

其次,适度平衡人口与经济的空间密度。实现中国区域经济地理格局的优化,需要适度平衡“胡焕庸线”东西两侧的人口与经济的空间密度。平衡人口与经济总量的空间密度是重塑中国经济地理的重要方向[32]。“一带一路”、长江经济带和京津冀协同将欠发达地区推向了改革开放的前沿,为平衡区域空间密度提供了重要契机,在此过程中基础设施互联互通至关重要。通过区域间基础设施互联互通,一方面提升经济集聚区的优势,降低运输和通讯成本,增强核心区域的经济扩散效应;另一方面,扩大欠发达地区对外联系,缩短与发达地区的经济距离,改善欠发达区域的市场准入进而提升其经济活动的密度,最终通过经济距离缩短促进区域协调发展。要重点支持成渝、关中-天水、宁夏沿黄、天山北坡等城市群增长极的形成和发展,强化老少边穷等欠发达地区尤其是农村地区的基础设施建设,形成交通一体化网络,缩短与发达地区的经济距离。

表4 新时期中国区域政策制定框架

资料来源:根据2009年世界银行《重塑世界经济地理》整理。

第三,突出区域政策的差异化和精准性。区域经济发展差异的内涵包括两个方面:一是由技术、劳动力、外部性等区域内生经济因素差异而产生的经济活动集聚差异;二是基于区域根植性的差异,是由制度和文化等区域固有属性对经济活动过程产生影响,从而导致的区域发展差异[33]。中国区域经济发展的空间异质性特征明显,需要对不同空间尺度面临的问题作出识别,尽量避免政策“一刀切”现象,以解决各地重复建设、产业同构的区域格局。因此,应建立“战略区域—跨省区域—省内跨市—单一行政区域”的区域政策空间尺度体系。在此基础上突出“分类指导”原则,制定和实施根植于区域资源禀赋、制度、文化的区域政策,提高政策调控的有效性和精准性。特别是要精准识别落后地区、萧条地区、膨胀地区等存在的问题,实施基于不同地理空间尺度和问题区域类型的差异化政策,增强其自我创新和发展潜力,实现“地区繁荣”的目标,从而补齐区域发展不平衡不充分的短板。

参考文献:

[1] 张可云.区域经济政策[M].北京:商务印书馆,2005:5-6.

[2]宋玉祥,丁四保.空间政策:由区域倾斜到产业倾斜[J].经济地理,2010(1):1-5.

[3]张学良.中国区域经济增长新格局与区域协调发展[J].科学发展,2012(7):64-78.

[4]Barca F, McCann P, Rodriguez-Pose A. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches [J]. Journal of Regional Science 2012, 52(1):134-152.

[5]周玉龙,孙久文.论区域发展政策的空间属性[J].中国软科学,2016(2):67-80.

[6][14] 丁 嵩,孙斌栋.区域政策重塑了经济地理吗?——空间中性与空间干预的视角[J].经济社会体制比较,2015(6):56-67.

[7]Martin R, Sunley P. The new economic geography and policy relevance [J]. Journal of Economic Geography,2011,11(2):357-369.

[8]Neumark D, Simpson H. Place-based policies [R]. National Bureau of Economic Research, 2014.

[9]孙久文,原 倩. 我国区域政策的“泛化”、困境摆脱及新方位找寻[J].改革,2014(4):80-87.

[10]OECD. Perspectives on global development 2014. Boosting productivity to meet the middle-income challenge[R]. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2014.

[11]Winnick L. People prosperity vs. people prosperity: welfare considerations in the geographic redistribution of economic activity[R]. Essays in Real Estate Research Program, 1966:273-283.

[12]Bolton R. Place prosperity versus people prosperity revisited: an old issue with a new angle[J]. Urban Studies, 1992,29(2):185-203.

[13]Garcilazo J E, Martins J O, Tompson W. Why policies may need to be place-based in order to be people-centered[R]. Unpublished paper, 2010.

[15]梁 琦,黄 卓.空间经济学在中国[J].经济学(季刊),2012(3):1027-1036.

[16]张军扩. 中国的区域政策和区域发展:回顾与前瞻[J].理论前沿,2008(14):10-13.

[17]王绍光,胡鞍钢.中国:不平衡发展的政治经济学[M].北京: 中国计划出版社,1999.

[18]魏后凯.中国国家区域政策的调整与展望[J].西南民族大学学报,2008(10):62-65.

[19]魏后凯.论我国区际收入差异的变动格局[J].经济研究,1992(4):61-65.

[20]沈坤荣,马 俊.中国经济增长的“俱乐部收敛”特征及其成因研究[J].经济研究,2002(1):33-39.

[21]严汉平,白永秀.中国区域差异变化轨迹及区域差异系统分析[J].云南大学学报(社会科学版),2004(4):73-82.

[22]金相郁,郝寿义.中国区域发展差距的趋势分析[J].财经科学,2006(7):110-117.

[23]金相郁,武 鹏.中国区域经济发展差距的趋势及其特征——基于GDP修正后的数据[J].南开经济研究,2010(1):79-96.

[24]胡鞍钢,周绍杰,鲁钰锋,地力夏提·吾布力.重塑中国经济地理:从1.0版到4.0版[J].经济地理,2015(12):1-10.

[25]蔡之兵,张可云.区域政策叠罗汉现象的成因、后果及建议[J].甘肃行政学院学报,2014(1):93-103.

[26]尹虹潘.开放环境下的中国经济地理重塑——“第一自然”的再发现与“第二自然”的再创造[J].中国工业经济,2012(5):18-30.

[27]孙志燕.从人口空间布局的演变看我国区域政策的调整[EB/OL].国务院发展研究中心,http://www.drc.gov.cn/n/20160930/1-224-2891775.htm,2016-09-30.

[28]邓睦军,龚勤林.中国区域政策的空间选择逻辑[J].经济学家,2017(12):58-65.

[29]王武林,杨文越,曹小曙.中国集中连片特困地区公路交通优势度及其对经济增长的影响[J].地理科学进展,2015(6):657-664.

[30]刘彦随,周 扬,刘继来.中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略[J].中国科学院院刊,2016(3):269-278.

[31]世界银行著,胡光宇等译.2009年世界发展报告:重塑世界经济地理[M].北京:清华大学出版社,2009.

[32]孙久文.重塑中国经济地理的方向与途径[J].南京社会科学, 2016(6):18-24.

[33]贺灿飞,毛熙彦.尺度重构视角下的经济全球化研究[J].地理科学进展,2015(9):1073-1083.