佛道思想影响下的飞天、飞仙及天人图像初探

2018-05-21孙立婷南京艺术学院美术学院研究生210013

孙立婷 (南京艺术学院美术学院研究生 210013)

在佛教传入中国之前,以长生不死为主要追求的道教神仙信仰,将史前原始神话及先秦诸子特别是道家的学说相融合,形成了中国本土文化土壤。飞仙,亦即道教仙界的神灵,作为神仙思想的产物,在印度飞天传入中国之前就已经诞生了1。

中国道教的飞仙承载着人们对长生不死,得道升仙的期望,其早期都是身穿羽衣,背生羽翼,作飞腾状的羽人形象。以汉代长安城长乐宫故址出土的一件青铜羽人雕塑为例(图1),羽人长脸尖鼻,平额高眉,双耳直竖过于头顶。上衣两肩的羽毛似羽翼,下身着羽裳,双手呈现持节的姿势,发髻、羽衣及羽裳均向后飘举,整个造型具有仙风道骨的美感。

类似的飞仙还可见于,中国西北酒泉出土的丁家闸五号晋墓的墓室南顶出现的一身羽人(图2)以及河南洛阳邙山上瑶村发现的一座北魏升仙画像石棺中,在石棺左、右帮,刻着头戴笼冠、身着汉式褒衣博带袍服,生有羽翼,长胡须,手执羽扇、莲花的羽人方士(图3),正引导墓主飞升天国仙界。画面瑰丽奇特,线条流畅奔放,是十分罕见的“以形写神”、“传神写照”、完全世俗化的羽人形象。

图1 汉代长安城长乐宫故址出土青铜羽人雕塑

图2 酒泉丁家闸五号晋墓的墓室南顶羽人

图3 洛阳邙山上瑶村北魏升仙画像石棺飞仙

但是,中国的飞仙除了上述依靠羽衣、双翼来表示仙人特征的羽人形象外,还出现了不穿羽衣、不生双翼、衣饰繁复飘扬的人首蛇身或人身的仙女形象。

以1964年出土于河南南阳西关的汉代汉画像石《嫦娥奔月图》2为例(图4),画面右侧出现了一高髻广袖、人首蛇身的嫦娥,正飞奔向前方内刻蟾蜍的圆月。相似的造型还可见于1965年出土于南阳英庄汉代画像石墓前室盖顶的“嫦娥奔月”图,以及1985年冬出土于南阳蒲山汉画像石墓前室墓顶的“嫦娥奔月”图等。关于这类不穿羽衣,不长羽翼的仙人形象,早在汉代的典籍中就已经有所记载。《神仙传·彭祖传》中说:“仙人者,或束身入云,无翅而飞;或驾乘云,上造天阶;或化为鸟兽,浮游青云。”

此外,在传为东晋顾恺之的《洛神赋图卷》3中,还出现了体形瘦削苗条,衣裙巾带繁复飘扬的仙女洛神的形象(图5)。这一“肩若削成,腰如约素,奇服旷世,骨像应图”翩然飞行空中的洛神4,已经完全人形化。对此,西晋时期的神仙家葛洪在《抱朴子·内篇》卷四中说的更明确:“仙童仙女来侍,飞行轻举,不用羽翼。”而且进而认为:“古之得仙者,身生羽翼,变化飞行,失人之本,更受异形。”可见在他看来,身生羽翼的飞仙是“失人之本”,即降低了人为万物之灵的本质。此后,这类衣饰巾带繁复的飞仙,还出现在了北宋武宗元所绘《朝元仙仗图》的临本《八十七神仙图》中。

这说明了,作为道教神仙思想产物的飞仙,至此已经变为了不穿羽衣、不长翅膀,衣饰繁复的仙女形象,并逐步定型化。

图4 汉代南阳画像石《嫦娥奔月图》

图5 传为东晋顾恺之《洛神赋图》中的仙女洛神

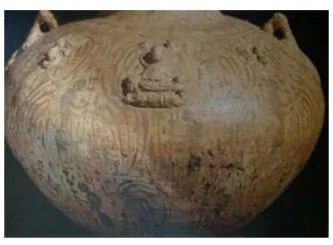

两汉之际,佛教从印度传入中国5。在佛教初传之时,佛与仙并没有严格的区分,佛教甚至一度依附于神仙,而兴起于中国。东汉初年,在黄老神仙流行的氛围中,佛陀被看做西方神仙,杂入黄老、神仙之中同受祭祀6。在长江流域,现存有一批汉末三国至西晋时期的中国最早期的佛教造像。在这些造像中,被道教标榜长寿的蟾蜍、龟、鹤、鹿等神兽以及“体生毛、臂变为翼的、行于云,千岁不死”的仙人,均与佛像堆塑在了一起。例如,南京雨花台长岗村出土三国时期的青瓷釉下彩壶,器腹绘有21位长耳羽臂的持节仙人,壶肩则堆塑有两尊带项光、肉髻的佛陀。仙、佛被完美的表现于同一画面(图6)。类似的情形还有:浙江上虞出土的西晋魂瓶上,佛像坐于龟背;在佛饰镜上,佛陀与东王公、西王母同处于供奉位置等。这都说明了初传期的印度佛教就是依附于中国本土的神仙,逐渐发展壮大的,此时的佛与仙在人们心目中的地位是相当的,均是可以庇佑他们的神灵。概言之,东汉、三国至两晋时期的佛教虽然已经兴起在长江沿线,印度佛陀的形象也已经在民众的心中占据了一席之地,对佛陀的思想观念却依然停留在了功利性的崇奉上7。人们却将佛陀视为神仙来供奉,希望这位外来的佛陀能够像他们所熟知的本土神仙一样庇佑他们。佛教净土思想与道教神仙思想在此时已经发生了融合,并且还反映到佛教艺术造像上。

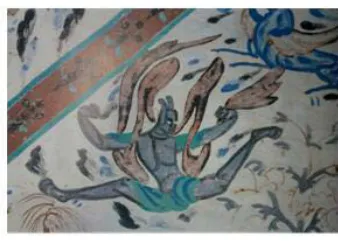

佛教艺术中的飞天与中国本土道教的飞仙也就自然的出现了在佛经和图像上相融合、混淆的状况。姚秦鸠摩罗什翻译的《首楞严三昧经》中有:“情少想多,轻举飞远,即为飞仙大力鬼王、地行罗刹,皆谓之飞行仙,系十种仙之一,飞行空中之仙人也。”这里的飞仙并不是中国道教的飞仙,而是指印度佛教的飞天。经过修炼后,可以飞天入地出入三界。这就说明了佛、道两家在对道教飞仙与佛教飞天的理解上,是有着相互渗透、借鉴、求同存异的趋向的。在图像上,二者也出现了相互融合的情况。在敦煌莫高窟西魏第285窟的窟顶以及四壁,出现了长耳羽臂、赤裸上身,持节飞行,且身披佛教飞天飘带的道教羽人形象(图7),以及莫高窟西魏第249窟窟顶北披长耳羽臂,身披飘带的羽人(图8)。

图6 南京雨花台长岗村出土三国时期的青瓷釉下彩壶

图7 敦煌莫高窟西魏第285窟羽人

图8 敦煌莫高窟西魏第249窟窟顶北披羽人

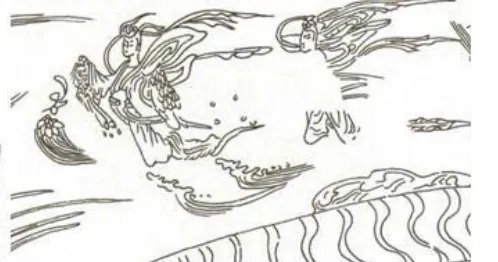

此外,在发掘出土的南朝墓室砖印壁画中,不仅明确出现羽人,而且还出现了一类兼具南式飞天造型和道教飞仙神仙思想的“天人”形象。1965年发掘的江苏丹阳胡桥鹤仙坳南朝大墓砖印壁画《羽人戏虎》中的天人像,该墓应是南齐被明帝萧鸾追尊为景帝的萧道生夫妇墓修安陵,绝对年代据林树中考证为494年。墓室残砖中明确有“天人”的砖刻文字8。1968年发掘的江苏丹阳建山金家村墓、丹阳胡桥吴家村墓砖印壁画《羽人戏虎》、《羽人戏龙》图中均有发现。例如,《羽人戏龙》图中龙背上方出现的三身天人(图9)9。1958年发掘的河南邓县学庄南朝墓中的画像砖上(图10),也同样出现了上述的天人像10。

值得注意的是,在江苏丹阳建山金家村南齐墓砖印壁画《羽人戏虎》图中,虎背左上方的一身天人(图11),身形姿态与佛教飞天相同。但是,其双臂还残留有羽翼,好像刚从羽人的翅膀蜕化而来,不像《羽人戏虎》、《羽人戏龙》中的其他天人造型与佛教飞天几乎完全一致。据此,这身天人应是飞仙与飞天融合过渡中的形式。我们知道,飞天是佛教净土思想的产物,所以只能出现在佛国世界;飞仙则是道教神仙思想的产物,承担着引魂升天的职责,所以是可以进入墓葬陪死人的,而这类天人则兼具了佛教飞天的造型、道教飞天的宗教思想。因此,这类天人很可能就是在汉末三国至西晋时期出现的类似佛陀的稚拙形飞天基础上,结合道教神仙思想及飞仙造型所形成的。他们是印度飞天中国化、本土化进程中的关键转折点和有力见证。并且,在南齐墓室中出现的这类兼具飞天、飞仙特征的天人,与成都万佛寺出土的南朝宋元嘉二年(425年)石刻画上的飞天,有着极为相似的造型。结合万佛寺南朝宋元嘉二年石刻画上的飞天可以得出:东晋时期的建康城中出现的南式飞天,很可能就是由三国、西晋时期的早期飞天与道教衣饰繁复的仙女形飞仙相结合而形成的。

由此可见,印度佛教中的飞天在传入中国的进程中,不仅借鉴了西方有翼天使的造型,而且也兼容了道教飞仙的职能、特征。这说明了中国飞天是多种文化影响下的产物,同时也验证了其多元的文化属性。

图9 丹阳胡桥宝山南朝墓砖画《羽人戏龙图》 天人(局部)

图10 河南邓县学庄南朝墓画像砖天人

图11 丹阳建山金家村南齐墓砖印壁画《羽人戏虎图》 天人(局部)

注释:

1.《太平御览》中有:“天仙品”载:“飞行云中,神化轻举,以为天仙,亦云飞仙”。王逸引《九怀》曰:“《山海经》言,有羽人之国,不死之民。是以羽民即仙人也”。《海内十洲记》中说:“蓬莱山周回五千里,外别有圆海绕山 无风而洪波百丈,不可得往来 惟飞仙能到其处耳。”

2.中国画像石全集编委会编.《中国画像石全集·河南汉画像石》[M].郑州:河南美术出版社,2000,图第205幅。1964年出土于河南南阳西关,年代为东汉,高64厘米,长119厘米,现藏于河南省南阳汉画馆。

3.故宫博物院藏画集编辑委员会编.《中国历代绘画·故宫博物院藏画集I》[M].北京:人民美术出版社,1978《洛神赋卷》传为东晋顾恺之,绢本,27.1×572.8厘米。

4.三国时期的曹植在他的文学作品《洛神赋》中描绘了在洛水之滨见到的洛神:“翩若惊鸿,婉若游龙……肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟。……柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图”。

5.《后汉书·楚王英传》记载,英“晚节更喜黄老,学为浮屠斋戒祭祀”。《后汉书》卷八十八西域列传第七十八记载,楚王英始信其术,中国因此颇有奉其道者。”

6.《后汉书·楚王英传》记载,楚王刘英晚年“更喜黄老,学为浮屠,斋戒祭祀”。可见,刘英已经将佛教看成神仙方术的一种,与黄老一同拜祭。

7.阮荣春.佛教南传之路[M].湖南美术出版社,2000,32—33 8.该墓应是南齐被明帝萧鸾追尊为景帝的萧道生夫妇墓修安陵,绝对年代据林树中考为494年。林树中.江苏丹阳南齐陵墓砖印壁画探讨[J].文物,1974.02

9.发掘报告认为,两墓可能是萧齐末年废帝东昏侯萧宝卷(499年在位)与和帝萧宝融(501-502年在位)的陵墓。尤振克.江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓葬[J].文物.1980.02

10.这类天人的出现时间约在五世纪后半叶。河南省文化局.邓县彩色画像砖墓[M].文物出版社,1958;陈大章.河南邓县发现七色彩绘画象砖墓[J].文物参考资料,1958.06;柳涵.邓县画象砖墓的时代和研究[J].考古,1958.05

参考文献:

[1]林树中.再谈南朝墓《七贤与荣启期》砖印壁画[J].艺术探索,2005,03.

[2]林树中.江苏丹阳南齐陵墓砖印壁画探讨[J].文物,1974.02.

[3]尤振克.江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓葬[J].文物,1980.02.

[4]陈大章.河南邓县发现七色彩绘画象砖墓[J].文物参考资料,1958.06.

[5]柳涵.邓县画象砖墓的时代和研究[J].考古,1958.05.

[6]阮荣春.佛教南传之路[M].湖南美术出版社,2000.

[7]费泳.汉唐佛教造像艺术史[M].湖北美术出版社,2009.

[8]中国画像石全集编委会编.《中国画像石全集·河南汉画像石》[M].郑州:河南美术出版社,2000.

[9]故宫博物院藏画集编辑委员会编.《中国历代绘画·故宫博物院藏画集I》[M].北京:人民美术出版社,1978.

[10]郑汝中,邰建群.飞天纵横.载于郑汝中,邰建群.中国飞天艺术[M].安徽美术出版社,2000.