“城市轨道交通智慧警务”课程建设构想

2018-05-17李鹏程

李鹏程

(铁道警察学院 城市轨道交通安全保卫系,河南 郑州 450053)

截至2017年12月31日,中国内地累计有34个城市建成轨道交通并投入运营,线路总长超过5000公里。北京、上海、广州、深圳等地铁先行的城市均已专门组建了公安机关,负责城市轨道交通的安全保卫工作。由于轨道交通的特殊性(管控区域界限明确、空间狭窄、客流量大、车体运行密闭、现场勘查困难、恐怖袭击目标性强等),城市轨道交通警务工作与地上社区警务工作相比,既有共通的内容,也有其特殊性。结合地上警务工作中“智慧警务”的设计和构想,把城市轨道交通警务中特有的数据资源及工作模式整合到“智慧警务”中,可有效提高城市轨道交通警务工作效率。因此,“城市轨道交通智慧警务”课程的开设很有必要,旨在使学生全面了解城市轨道交通警务中各类基础信息应用系统,了解特殊数据的融合和比对,提高其创新能力。

一、课程总体构想

“智慧警务”是以互联网、物联网、云计算、智能引擎、视频技术、数据挖掘、知识管理等为技术支撑,以公安信息化为核心,通过互联化、物联化、智能化的方式,促进公安系统各个功能模块高度集成、协调运作,以更好、更便捷、更精准地完成警务工作,实现警务信息“强度整合、高度共享、深度应用”之目标的警务发展新理念和新模式[1]。

并非所有警务工作的信息化都可以称为智慧警务,能够采用信息化的手段对一些警务工作进行自动化的改进,能够采用信息化中的新技术对现有警务资源进行整合和二次开发,以挖掘更为深入的情报信息,这样的警务工作才可以称为智慧警务。

警务工作的内容包罗万象,不同警种的工作各有一套独立的流程和规范,不同地区的警务工作也有独特的内容。因此,想要在一门课程中列举各警种及各地区的“智慧警务”内容是不现实的。从课程建设的角度出发,“智慧警务”课程内容安排可以从两个方面着手:其一,列举现有“智慧警务”的内容和工作模式,把这门课作为一门公安通识课,把各类信息系统及应用展开,以概论的形式尽量全面地展示给学生。其二,针对某个特定领域的公安工作,深入研究,把“智慧警务”和实际工作相结合,以一线实战为主线,把这门课作为专业必修课。考虑到城市轨道交通警务工作的特殊性,我们认为专业必修课更适合铁道警察学院轨道交通安全保卫系现阶段的课程开发目标。此课程拟针对城市轨道交通警务工作现状,对其进行信息化、智慧化分析,让学生能实际学会数据分析技术,更加深入地了解和掌握城市轨道交通警务工作内容。课程开发团队也可以和城轨一线实战单位进行技术合作研发,以科研促教学。

由于城市轨道交通工作环境的特殊性,“城市轨道交通智慧警务”建设最直接的目的就是强化治安防控,便捷高效地维护城市轨道交通管控区域内的治安秩序,通过联控进行犯罪震慑,压缩犯罪空间,以防为主,防治结合。“城市轨道交通智慧警务”课程的建设也必须本着和一线实战契合的原则,把预警、推送、预测、自动识别等关键元素融合进去。

二、课程主要内容

2015年11月5日,“2015互联网+智慧警务发展论坛”在北京举行[2],论坛对“智慧警务”的概念进行了详细梳理,提出了警务管理、智能指挥、智能侦查、智能采集、智能交通、智能监管八种智慧应用模式。课程组通过对北京、广州、深圳等城市轨道交通警务工作的调研,总结出了现阶段“城市轨道交通智慧警务”课程应具备的基础理论和各类应用系统及几种常用的应用模式。

1.协同作战指挥平台

城市轨道交通警务中的协同作战不仅是各个警种间的资源共享、信息融合,更是城市轨道交通警务资源、地方警务资源及运营公司信息资源的共享和信息融合。协同作战指挥平台现有的接入数据如下:监控视频、入侵检测系统、三维车站图、警力物联网(实时看到警员当前所处位置)、公交实时运行数据、地铁运营数据、列车调度信息、实时路况、PGIS、车站警用装备保有数据等。当轨道交通发生突发事件需要紧急疏散时,指挥员在视频资源接入的前提下可通过指挥平台看到现场情况,进而可以快速对事件进行评估,在警力物联网的接入下可以实时看到目前警力在现场的分布情况,便于实时调配,结合轨道交通运营数据、公交实时运行数据和实时路况进行联动疏散,通过本市的PGIS快速协调地上警力配合。

2.核录、排查等信息采集比对终端及系统

各类公安内网信息系统的后台支撑本身就是一个大数据系统。部分核心数据来自日常警务工作的核录和采集。

现有的核录排查设备和移动信息采集终端基本上都是离线设备。在使用之前首先在公安内网相应的应用软件进行数据更新,使用中进行比对碰撞,在使用后再将数据通过公安内网相应的数据软件进行核录记录,完成数据的上传和深度比对。随着嵌入式设备核心运算能力的增强,指掌纹、人像等信息的比对开始应用到手持设备上,随着网络速度的提高和VPN技术的应用,实时进行数据比对在核录过程中也成为可能。但就现阶段而言,不论人脸识别、RFID技术发展到何种程度,人力核录都是不可替代的。

3.电子巡控系统

视频巡控不仅能够通过各种云台操作及架设位置对整体环境进行认知,而且随着360度全景相机、红外激光超远焦距相机、多球联动技术、图像拼接技术、行为认知技术等的应用,已基本达到传统巡控所不及的程度。远程视频语音、现场报警等技术的应用将弥补现场维护、震慑等方面的不足[3]。

对于城市轨道交通警务而言,视频是工作中的得力助手。随着电子防范技术的发展,红外、射频、传感器、视频四大工具将成为城市轨道交通警务人员必知必学必会的技术。

4.预警控制系统

相对来讲,城市轨道交通预警控制系统还在起步阶段。这有多方面的原因:客票实名制不完善、数据实时推送不够、人员滞留时间短推送后无处理时间等。但是城市轨道交通也有预警控制的优势,例如狭窄空间中人脸识别率大大提高、IC卡刷卡记录本身的大数据性、公共交通的规律性等。曾有几名研究者共同使用数据挖掘技术对2014年4月到6月之间的600万张交通卡在北京各地的行程数据进行处理,最终找出了一些可能是小偷使用的交通卡[4]。这种对数据的再度利用和深度挖掘才是未来警务信息化的方向,在“城市轨道交通智慧警务”课程设计中应把这一部分作为重点。

5.便民服务系统

微信公众号、微博、车站多媒体、车载媒体都是城市轨道交通警务人员可利用的信息化便民服务平台,可以通过这些平台和乘客互动,把安全注意事项、应急处理方法推送给每位乘客。随着车辆GPS数据的完善,车站大数据分析还可以为每个人推送车站的实时人流量以规避拥堵,甚至为特定人群提供行程规划。

三、课程设置方案

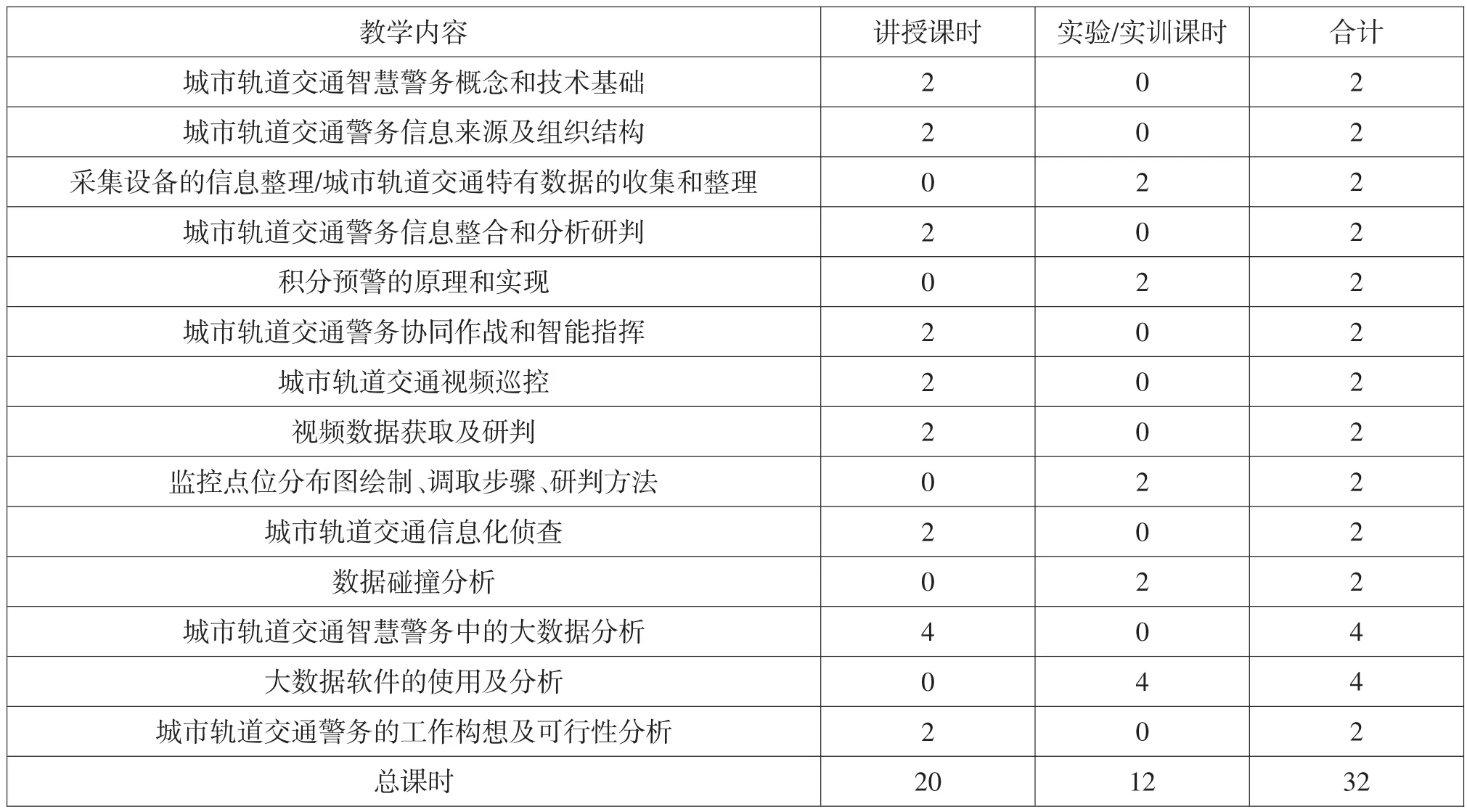

课程建设应立足于实践而高于实践。结合城市轨道交通智慧警务的特点,课程建设有两种思路可供选择:一是紧扣城轨警务实际,按照业务流程和警务工作实践来进行课程设置。二是根据一般课程特点,按照从理论到实践、理论实践相融合的原则进行课程设计。本文在课程建设时采用了第二种思路,由基本理论入手,让学生首先掌握警务信息基本数据及其来源,学会数据整合和分析研判方法,了解警务管理和智能指挥工作机制。再介绍近年来随着信息技术发展,在城市轨道交通警务中应用广泛的视频巡控方法,并针对城市轨道交通特有的环境,整合现有侦查措施,列举智慧侦查的新战法。然后介绍大数据的基础知识和数据挖掘分析方法,把城市轨道交通警务中的数据融入其中,得出新的数据关联内容和分析结果,甚至结合一线实战,研发新系统。最后根据大数据分析、数据关联、物联网、三维建模等新技术新方法提出城轨警务的未来工作构想,开拓学生的思路,培养其创新能力。根据以上构想设置教学大纲如表1。

表1“城市轨道交通智慧警务”课程教学大纲

参考文献:

[1]张兆瑞.“智慧警务”:大数据时代的警务模式[J].公安研究,2014(6):19-26.

[2]陈文峰,王首“.2015互联网+智慧警务发展论坛”举行[N].人民公安报,2015-11-26(001).

[3]赵家兴,洪云,孔凡阳.视频巡控平台建设及应用初探——以大连市公安局视频巡控平台建设为例[J].辽宁警察学院学报,2016(4):56-59.

[4]大数据应用之——用智能公交一卡通数据抓小偷[EB/OL].(2016-08-23)[2017-12-30].https://www.toutiao.com/i6321840109385679361/.