歌唱音准问题刍议

2018-05-17

一首歌好听不好听,除了歌声的音色是否悦耳、节奏是否合拍、唱词是否动人之外,最为重要的一个因素可能就是音准了。试想,倘若一位歌声优美的歌者,一开口就“不着调”,那还何谈美感?那么,音准不准的标准是什么?造成音不准而出现“跑音”的原因主要有哪些呢?

一、歌唱音准的标准

衡量一个音准与不准,需要一个标准。这恰似想要知道一段路有多长,需要一把尺子测量;想要知道一个人的体重是否超重,需要把这个人的体重和绝大多数身体健康者的平均体重相比较一样。那么,我们判断音准不准的标准是什么?或者说,我们是用什么来作为衡量音准的“尺子”呢?

1.律制是衡量音准的第一把“尺子”

“音准”的“准”字,本意为“平,像水一样平”,我国古代一种测量音律是否准确的器具也被命名为“准”。从这个字义上讲,想要音唱得准,对于一个音而言,首先要把这个音保持在一个稳定的高度。即,一个音在延续过程中要总体平直,不能“低开高走”或“高开低走”,也不要有剧烈的高低起伏。判断这个音是否准的另一个标准,是要把这个音放在整首歌中,看它与其他音之间的音高距离是否合乎某种音高规范,或者说是否符合人为规定的、约定俗成的音高关系。即使这个音从头到尾被唱得少有波动、非常平直,但倘若此音与整首歌其他音的距离与人们心中的音高不符,则听者也会认为此音“不准”。这个存在于听者与演唱者心中、用于评判歌唱发音“准与不准”的音高规范,就是律制。

从世界范围来看,音乐实践中所使用的律制种类繁多。除了我们熟知的主流于西方音乐体系的十二平均律、缘起于我国的五度相生律,以及产生于自然谐音列的纯律外,东南亚甘美兰音乐、波斯阿拉伯音乐以及印度音乐所使用的律制与上述律制均有较大区别,这也是后者在其律制均规范下的音乐总会带给我们浓郁异域风格的原因。每一种律制,都对其律制下某一具体调式中各音阶之间的音程距离做了精确的规定。如,以主音为基准,其上方大小二度、大小三度等音程的音有多高,都在律制的规定下,有了明确的约定。一旦音程上方音在音高上超出或低出一定的范围,就会带给人音不准的感觉。

这里,需要提醒的是,不同的律制相关于不同的“尺子”;不同“尺子”用于测量不同的音乐对象,得出的具体数值也会不尽相同。正如当前国际上使用米、分米、厘米作为长度测量的通用单位,但在我国部分乡村中,仍然使用尺、寸为长度测量单位,两种测量体系得出的具体数值当然不同。

2.听觉审美习惯是判断音准的第二把“尺子”

理论上讲,律制与调式对音高的规定性是非常精确而唯一的,恰如小字一组的a被人为规定为440赫兹,多一点儿少一点儿都不能被称为标准音一样。但在歌唱(或器乐)实践中,表演者试图把一个单音从头至尾以一个精准的频率振动发声,基本上是不可能的。进一步讲,在一部作品中,在不断变化高度的音流中,表演者若企图在演唱的全过程中,把出现在不同位置的相同音高的音,完全以一个精确的频率数保持在律制规定的音高,更是完全不可能的。

行文至此,可能马上就有读者提出异议:如果用精确的电子乐器,就可以做到所有的音高完全准确!是的,确实如此。但对于具有一定欣赏积累的、“挑剔”的欣赏者而言,这种呆板、无趣的电子声恰从反方向证明:乐音音高虽须以律制为准绳,但完全、绝对“合律”的音乐则是没有人情味、没有生命力的“死音乐”。因为对音准的评判,除了律制规定的绝对音高的因素外,还有第二把衡量的“尺子”—听觉审美习惯在起作用。

不同地域的听众对自己家乡的曲调都会有天然的亲近感,这里不仅有家乡的曲调、语言极易把听者带入其熟悉的情境,甚至由此联系到亲情、友情原因,同时也有这种不同音高组合而成的音程、旋律,恰恰契合了听者心理期待的原因。当听到的音程、旋律与自己的童年记忆吻合时,听者即会获得极大的心理满足与愉悦;当听到的音响与听觉预期有较大偏差或相背离时,则会产生偏离、抵牾、纠结、矛盾的感觉。此时的音响当然不可能给听者带来乐观、积极的情感体验,消极、负面的情绪反将“应运而生”。但如果音乐中的音高关系与听者听觉经验、听觉预期相差非常大时,听者最有可能把这样的音乐当作一种全新的东西“很新奇”地聆听、感受,而往往不会用自己熟悉的旋律、音准感去衡量它,也就基本上不会出现过于消极的情绪。

二、歌唱音准问题的主要原因

导致歌唱出现“冒调、跑音”问题的原因有很多,比如调式音程、音阶不熟,音程跨度大,临时变化音复杂,呼吸与发声方法不当,情绪与身体出现异常,歌唱环境的影响,歌唱心理的紧张等因素,甚至一些现场突发状况或突然“跑神儿”等,都有可能对歌唱的音准产生影响。相关学者从各自认识角度对歌唱音准问题做出了卓有成效的研究,取得不少有价值的认识。如,黄祖禧从技术训练角度对怎么获得良好的歌唱音准做了阐述,强调要从调式调性感的培养以及音阶、音程、和弦的具体训练中获得音准感。①王晋华重点强调培养固定听觉对歌唱音准的意义。②刘大巍把歌唱音准问题分为听觉、精神心理、嗓音控制技术和身体健康四种因素,分别展开阐述。③朱建萍从嗓音发声生理入手,介绍嗓音发声的生理过程,同时阐述了听觉对歌唱音准的影响。④上述研究大多认识到可能影响歌唱音准诸多因素,并对这些影响做了描述,甚至提出了克服不利影响、提升音准的具体办法;但对诸如听觉可能影响歌唱音准的深层原因、不当的呼吸及发声方式可能直接造成“跑音”的机理,并没有做出深入阐释。限于篇幅,本文仅选择听觉与发声生理两个层面的问题,试图运用听力学及嗓音发声生理声学的相关知识,对两者可能对歌唱音准产生负面影响的原因,加以分析与阐述。

1.听觉障碍导致的音准问题

正常的听觉是人类获取外部信息及信息交流的重要途径。形成听觉本身就是一个非常复杂的过程,听觉结果也在嗓音发声过程中具有反馈功能,为大脑修正发声提供依据。为了更好地了解听觉与嗓音间的联系,首先让我们回顾一下听觉的形成过程。

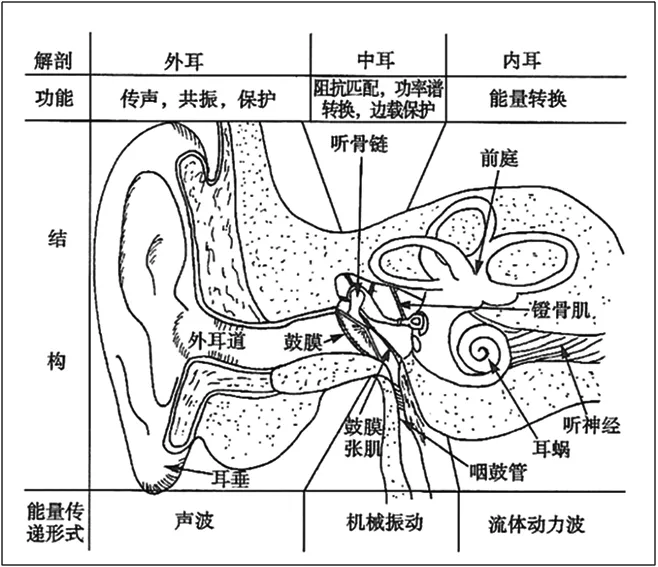

人类听觉的首要条件,是听者要具备包括外耳、中耳、内耳、听神经、大脑在内的、功能正常的生理基础。同时,还要有振动发声的振动体,保证声波得以传输的空气等传播介质等相关因素综合作用时,才有可能形成听觉。人脑两侧长出的“耳朵”实为外耳的耳廓部分,其特殊的生理形态具有收集声波的作用;耳道是外耳的另一部分,其作用是把耳廓收集到的声波传递到中耳的鼓膜,同时对经过的声波发挥初级共鸣作用。外耳的里面是中耳,由鼓室、咽鼓管、鼓窦和乳突四部分构成。其中,外耳道的尽头有一层半透明的膜性组织,这就是鼓膜,也是中耳鼓室的外壁。中耳的主要功能是把外耳声波,通过鼓膜这个“换能器”,把声波的声能转化为使鼓膜振动的动能。鼓膜的振动再经由锤骨、砧骨和镫骨构成的听骨链向内耳传递,听骨链的特殊杠杆式结构还在能量传递过程中放大了声源信号,并直接把放大的信号传递到内耳。随后,听觉过程进入了最为关键的环节—内耳(见下图)。内耳是产生听觉和位置觉的感觉器官,它包括负责听觉的耳蜗和负责位置觉的前庭器官两部分。⑤通过听骨链传入的振动,首先引起耳蜗内淋巴液的扰动,这个扰动引起基底膜上纤毛的波动,纤毛附着的听觉毛细胞把这种机械能的波动,转换为生物电,通过与耳蜗相连的听神经传递到大脑,再经过大脑听觉中枢神经的“解码运算”,最终形成听觉。

人耳的冠状剖面示意图⑥

从上面的分析可知,处于人耳可听音域范围(20~20000赫兹)的外部声音,同时还必须具备人耳可感知的强度,经过耳廓收集、外耳道初级放大、鼓膜与听骨链的再次放大,再到耳蜗毛细胞的能量转换,由听神经传递到大脑的过程,形成一个环环相扣的听觉链。这个链条的任何一个环节出现问题,都可能带来听觉能力的下降甚至丧失。之所以花费笔墨对听觉过程加以详细阐述,是因为倘若听觉出了问题,必然会直接带来歌唱的音准出现问题。这是因为,包括歌唱在内的所有嗓音发声,都是在大脑神经系统的指挥下,协调运用发声器官后的结果,听觉出了问题,大脑就无法获取音高信息,无法发送相关指令,当然也就不可能发出设定高度的声音。

为了便于了解,让我们回顾一下嗓音发声的生理过程。歌唱声发出之前,我们会从歌曲前奏或提示音获得一个音高标准(没有伴奏直接清唱的情况下,主要依靠大脑对音高的记忆),由此对我们要发出的第一个音的高度做出判断。大脑随之会产生一个发出这个音高的命令,通过神经系统迅速传达发声器官,各器官的肌肉组织根据命令做出相应动作,如呼吸控制肌群保证提供激发声带振动所需要的气体动力,控制声带运动的喉内肌负责声带的开合运动,还要把它调整到适合这个音高的长度和张力,声道的肌肉组织则要确保声带振动发出的声音在特定形态的声道中通过,并接受声道的共鸣与调整。至此,在这些发声单元的各自运动及相互协调下,歌唱者才可能发出歌唱的“原始”声音。

但是到这里,事情并没有结束。因为在各器官的协同作用下,歌者虽然发出了声音,但这个声音在音高、音色、音量等声学属性上,是不是达到了大脑的“设计目标”,还需要对这个嗓音结果进行判断,这个判断过程就是—听觉反馈。嗓音发出后,其能量除了主要向听众传递外,还有一部分声音经由空气,被传回歌者自己的听觉系统。同时也有一部分能量经由头面部骨骼,以“骨传导”的方式直接传递到歌唱者的听觉系统。这两路信号,同样历经听觉链的重重作用而传到大脑,形成听觉。大脑随即把这个反馈信息与“设定目标”相比对,如两者一致,则继续保持这种发声方式;如两者不一致,则会通过神经发出修正指令,调节相关发声器官状态,而努力使发出的嗓音达到或更加接近大脑的“设定目标”。其中,对音高的调控,就是这个反馈过程的一项重要内容。这也意味着,一旦听觉系统出了问题,我们对嗓音音高等的控制能力也必将受到严重影响。反过来说,有些歌者的音准出问题,也很有可能由于某种原因阻碍了听觉链,致使歌者不能及时修正已经偏离应有音高的音。比如,在电扩声情况下歌唱时,如没有很好的监听(返送)给大脑提供判断音准的参照物,歌者极易唱跑音;捂着耳朵发声时,也会出现对声音判断的误差,都是这类问题的例证。

2.不当发声方法导致的音准问题

歌唱发声方法不当,也可导致歌唱出现音准偏离的问题。具体讲,这种不当发声主要包括以下几种情况:一是歌唱时喉外肌紧张、不放松,二是声门下压力过大,三是歌声波动幅度过大。接下来,就让我们一起分析,这几种情况导致音准偏离的原因。

喉外肌紧张的问题,多见于没有完全掌握声乐发声技巧的初学者。在正式学习前,初学者往往已经听了很多歌唱家的演唱,在其大脑中基本形成了某种唱法的声音形象。自己尝试发声歌唱时,初学者会不自觉地努力模仿自己喜欢歌唱家的声音,加之初学时的茫然与紧张,极易造成喉器外部肌肉的紧张。我们知道,嗓音发声最为重要的器官—声带,就长在由甲状软骨、环状软骨构成的喉室内。喉,悬于脖颈及咽腔内。喉外由大量的脂肪、肌肉、腺体、神经、血管、皮肤等组织包裹,喉口上部的会厌紧贴舌头根部,而舌根部肌肉又与咽喉部的外部肌肉息息相关。一旦在歌唱发声中,出现喉外肌过于紧张的情况,将压缩咽喉部腔体空间,影响声带自由振动与喉室、喉咽的声音共鸣。这种状态下,不可能真正在放松的深呼吸的状态下发声,此时的声音不仅容易出现位置低和声音直白、单薄、尖利等问题,同时喉外肌的紧张也会引起声带的过分紧张,从而大大增加歌唱音准偏高的风险。

声门下压力,是指两条声带以下的气压。准备发声时,两条声带以适度的力量首先闭拢在一起,这也是所谓的“挡气”。在膈肌和肋间内肌等呼气肌肉的作用下,肺内气体经支气管、气管向唯一的出口—声门处聚集,声带下方的气压随之越来越大。当气压增大到一定程度时,声门下气体冲破声带的阻滞,一股气流从声门溢出,同时带来声带的一次振动。一股气流溢出后,声门下压力瞬间减小,加之气流冲出声门所产生的“贝努里效应”,声带再次向中间闭拢,声门下压力再次聚集,再次冲开,再次振动,如此反复,形成我们听到的嗓音与歌唱声。但需要我们注意的是,想要达到非常省力的、用最小的劲儿发最大声音的目的,或者说努力做到发声效率的最大化,声门下的压力应处在一个合理的区间范围内。这个压力过大,不仅会妨碍发声效率,同时也很有可能带来歌唱音高的偏离。其中的道理大致是这样的:大脑把某个音高的指令精准传递到发声器官后,声带会在其长度及张力方面做好准备,但如果此时为了追求宏大音量,而使声门下的压力过大,这个往外呼出的气流力,就会在已有张力基础上,额外增加声带的张力。而在一定的长度和质量下,张力加大必然带来音高的提升,这也是很多歌唱新手在努力演唱高音时,往往容易出现冒调问题的原因所在。

优美的歌声通常会带有令人愉悦的颤音,不仅美声唱法的“微颤”(Vibrato)已经成为这种歌唱风格的标配,我国各民族的歌唱也不总是使用平直的声音。因为,我们对歌声音准的判断是在声音延续的过程中完成的,虽然歌声中存在有颤音,只要这个音围绕基准音上下浮动的幅度处于合理的范围,人们还是能较为准确地感知到它,并且认定这个音就是基准音代表的音高。而一旦这种颤音上下浮动的幅度过大,不仅会给听者带来声音摇晃的感觉,其音高的准确性也将大打折扣,严重情况下,会让人感觉歌声音高不准。

作者附言:本文系中国音乐学院中国乐派高精尖创新中心声乐理论研究项目的阶段性成果。

注 释

①黄祖禧《歌唱的音准训练》,《中央音乐学院学报》1984年第2期。

②王晋华《对歌唱音准问题的新思考》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2003年第6期。

③刘大巍《歌唱音准问题研究》,《交响(西安音乐学院学报)》2001年第4期。

④朱建萍《影响歌唱音准的生理因素研究》,《音乐创作》2011年第5期。

⑤王坚主编《听觉科学概论》,中国科学技术出版社2005年版,第59页。

⑥同注⑤,第43页。