皖北地区用水结构与产业结构协调性评价

2018-05-16高杨许东升孙奕琳

高杨,许东升,孙奕琳

(宿州学院 环境与测绘工程学院,安徽 宿州 234000)

用水结构是指一定时期各用水部门(农业、工业、居民生活等)在总用水量中的比例关系[1],用水结构变化与区域的经济社会发展关系密切,对用水量和用水水平有着显著影响.由于水资源的供需矛盾已成为制约区域经济发展的重要因素,用水结构研究更多集中在其变化过程及影响因素上[2-6],但随着社会经济发展速度的加快,不同地区面临产业结构优化和升级,分析区域用水结构与产业结构的关系将成为新的关注点.唐宏等[7]通过构建系统仿真模型,分析乌鲁木齐用水结构和产业结构调整的优化模型,贾程程,等[8]通过引入协调度概念,定量分析了山东省用水结构与用水结构的协调性,钟科元等[9]综合运用对称logratio变换与偏最小二乘回归方法建立线性回归模型,分别从福建省整体和区内差异分析用水结构与产业结构的相关性,刘晓霞,等[10]通过对用水结构和产业结构变化序列的平稳性检验、协整检验和因果关系分析,研究山西省用水结构与三次产业结构之间的变动关系.用水结构与产业结构的关系研究多是经济发展水平较高地区的整体研究,较少针对欠发达地区在产业转型升级特定时期的差异比较研究.皖北地区处于黄淮经济区的腹地,但随着皖江地区经济的快速发展,皖北地区经济已呈现相对落后的态势,工业产业基础薄弱,三次产业的整体结构层次也偏低,水资源的短缺更是作为阻碍其加快发展的重大障碍,研究其用水结构与产业结构之间的协调关系,为区域水资源的合理配置及经济中长期规划提供参考.

1 研究区概况

皖北地区指安徽省北部地区,包括宿州、淮北、亳州、阜阳、蚌埠、淮南6个地级市,辖35个县市区,总面积42261 km2,约占安徽省总面积的28.58%,总人口约3303.35万人,占安徽省总人口的47.54%.皖北地处暖温带南缘,属暖温带半湿润季风气候,具有暖温带向北亚热带渐变的过渡带气候特征,四季分明,无霜期200 d以上,年平均气温15.4 ℃,降水适中,但季节分配不均匀,年均降水量820-950 mm.皖北位于淮河以北,黄泛区以南,是黄河泛滥和淮河冲积形成的,大部属平原地带,地势平坦.辖区内河流均属淮河水系,河流主要依靠降水补给,受季风气候影响,径流年际变化大.皖北处在苏、鲁、豫、皖四省交界,对于黄淮海经济带和长江经济带具有承东启西,连接南北的重要作用.近年来国民经济保持稳步增长,“十二五”时期,皖北六市生产总值年均增长10.1%,经济总量由3589亿元增加到6230亿元,年均增长15%,增幅高于安徽省0.8个百分点.皖北地区水资源量低于全省平均水平,2015年水资源总量111.67亿m3,占安徽省水资源总量的12.22%,地区总供水量为71.63亿m3,其中地表水源供水量41.66亿m3,地下水源供水量29.89亿m3,其他水源供水量0.92亿m3.

2 皖北地区用水结构特征分析

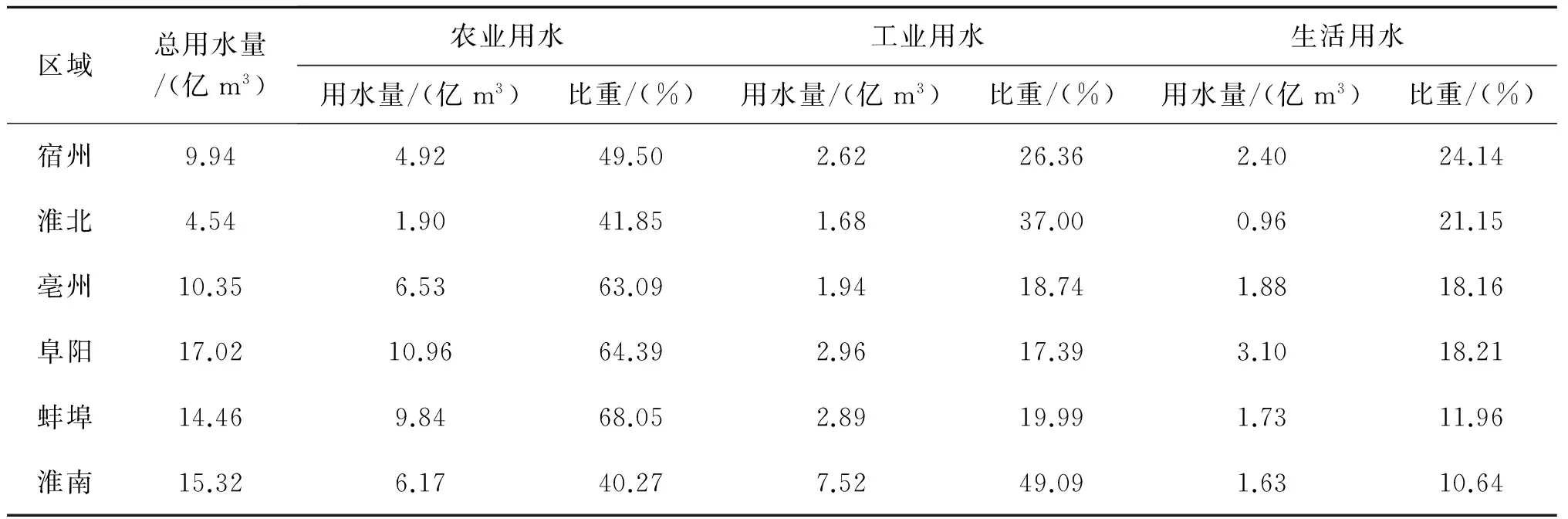

皖北各市2015年用水量情况如表1所示,可以看出各市用水量及用水比例差异明显.从总用水量看,阜阳市总用水量最大,为17.02亿m3,淮北市总用水量最小,为4.54亿m3,总用水量的区域差异主要是由于各市人口数量和工农业需水量的差异产生,阜阳市在皖北各市中人口数量最多,为1042.65万人,区域面积9775 km2,仅次于宿州市,淮北市的人口数量和区域面积在皖北都为最小,分别为216.5万人和2802 km2.从用水结构看,皖北地区农业用水比重最大,除淮南市外其他各市的农业用水比重都居于各类用水首位,其中蚌埠市、阜阳市和亳州市农业用水比重较大,分别为68.05%、64.39%、63.09%,阜阳市的农业用水量超过了10亿m3,与阜阳市作为国家大型商品粮油生产基地的地位相符合;皖北各市中工业用水比重较高的为淮南、淮北两市,分别为49.09%和37%,淮南市工业用水比重超过农业用水居于各类用水部门首位,工业用水量为7.52亿m3,远远高于其他各市,两淮地区曾是国土资源部划定设立煤炭国家规划矿区,工矿业是两市的传统优势产业部门,皖北其他各市工业用水比重基本都在20%左右;生活用水比重在皖北六市用水结构中都为最低,其中宿州市和淮北市较高,分别24.14%和21.15%,蚌埠市和淮南市较低,分别为11.96%和10.64%,由于生活用水在总用水量中比重较小,其比重大小受工农业用水变化影响较大.

表1 皖北各市2015年用水量情况

注:用水资料来源于2015年《安徽省水资源公报》

3 皖北地区用水结构与产业结构协调性评价

3.1 评价方法

用水结构和产业结构的协调性主要表现在两个方面,一方面是用水结构中用水比例的高低是否与不同产业的用水效率匹配,另一方面是产业结构是否偏向于用水效率高的产业部门,因此通过用水结构粗放度[11]指标和产业结构偏水度[12]指标定量评估用水结构与产业结构的协调性.用水结构粗放度指标是表示用水结构偏向于低用水效率产业的程度,产业结构偏水度指标是表示产业结构偏向于低用水效率产业的程度.而产业部门的用水效率高低主要取决于该产业部门在区域增加值比例与区域用水比例的比值关系,比值越大表明该产业部门用水效率越高,比值越小表示该产业部门用水效率越低.计算前可假设研究区有N个产业部门,对不同产业部门用水效率进行排序赋予特定位置值,用水效率最低的产业赋值为1,用水效率次之的产业赋值为2,以此类推,用水效率最大的产业赋值为N,由此用水结构粗放度和产业结构偏水度计算公式如下:

(1)

(2)

式中:W表示用水结构粗放度,I表示产业结构偏水度,N表示产业部门用水效率的赋值,U表示区域总用水量,Ui表示第i个产业部门的用水量,V表示区域产业增加总值,Vi表示第i个产业部门的增加值.

用水结构粗放度和产业结构偏水度分别从用水结构和产业结构来描述与产业部门用水效率高低的匹配程度,两个指标值越接近1,表示区域用水结构和产业结构越集中于低用水效率产业,两个指标值越接近0,表示区域用水结构和产业结构越集中于高用水效率产业.用水结构与产业结构的协调性应同时考虑两个指标,引出用水结构与产业结构协调度的概念,计算如下:

(3)

式中:H为用水结构与产业结构协调度,H值应为0-1之间,H值越大表明用水结构与产业结构越协调.

3.2 评价分析

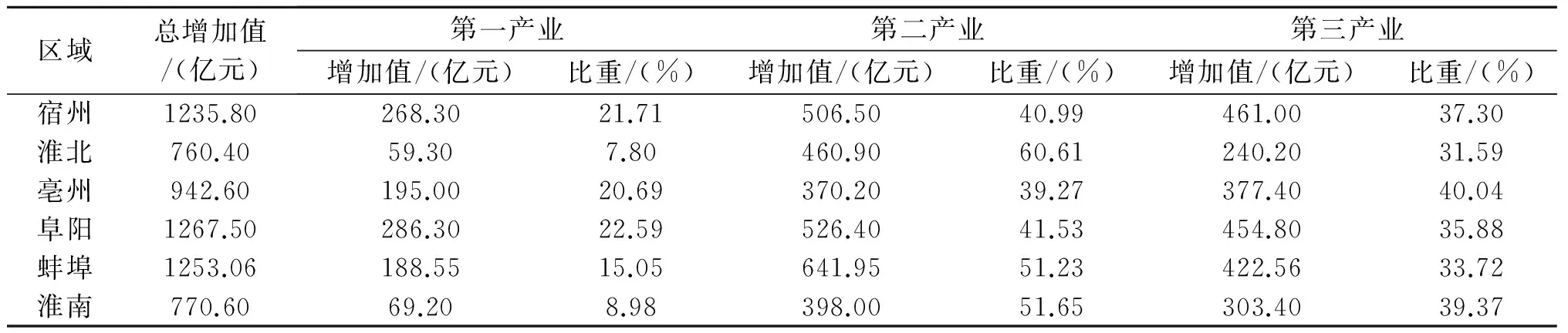

皖北六市2015年三次产业增加值如表2所示,各市产业结构特征差异明显,传统农业地市阜阳市、宿州市和亳州市第一产业增加值比重相对较高,分别为22.59%、21.17%和20.69%,煤炭资源丰富的淮北市和淮南市第二产业增加值比重较高,分别为60.61%、51.56%,各市的第三产业比重差距不大,基本在30%-40%之间,由于第三产业发展和生活用水的关联程度存在不明确性,在进行用水结构和产业结构协调性度计算时主要针对第一、二产业与工农业用水的协调关系.

表2 皖北各市2015年产业增加值情况

注:经济数据来源于2016年《安徽省统计年鉴》

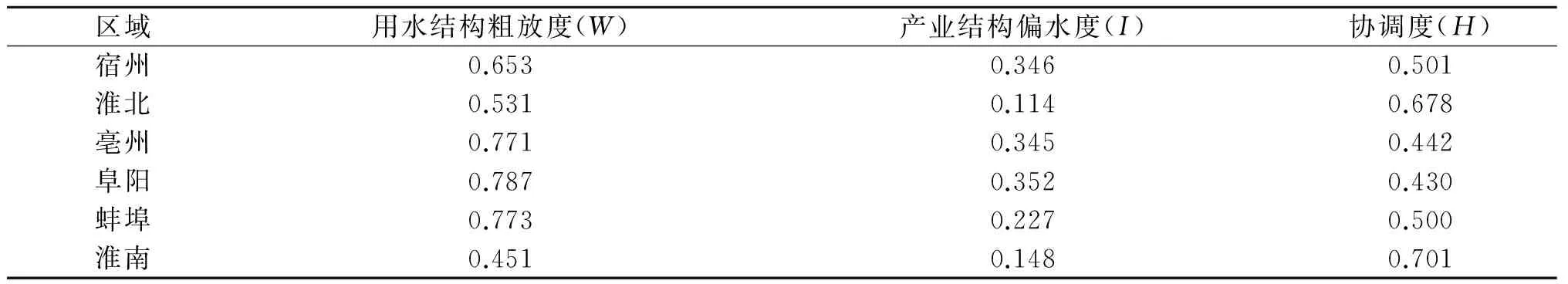

根据公式(1)—(3)计算得出皖北地区用水结构粗放度、产业结构偏水度及两者协调度如表3所示,可以看出皖北六市用水结构与产业结构的协调性存在明显差异,可以分为三类情况,淮南市和淮北市协调度较高,分别为0.701和0.678,说明用水结构和产业结构的协调性较好,这两市均为皖北工矿业较发达地区,具有相似的用水结构和产业结构特点,产业结构偏水度较小,分别为0.114和0.148,说明两市的产业结构集中于高用水效率产业,对应了工业用水和创造增加值比重较高;阜阳市和亳州市协调度较低,分别为0.430和0.442,表明用水结构和产业结构的协调性较差,分析发现这两市的农业用水比重和第一产业增加值比重都是相似的,分别是64.39%、63.09%和22.59%、20.69%,大耗水量的第一产业创造产业增加值有限,用水结构粗放度分别为0.787和0.771,显示两市用水结构集中于低用水效率产业;宿州市和蚌埠市的协调度分别为0.501和0.500,说明用水结构和产业结构的协调性一般,两市的协调度计算结果虽然相当,但从用水结构和产业结构的具体关系特征有一定差异,两市的用水结构粗放度分别为0.653和0.773,产业偏水度分别为0.346和0.227,显示宿州市用水比例与产业增加值的匹配情况要优于蚌埠市,而蚌埠市产业结构集中于高用水效率产业程度强于宿州市.

表3 皖北各市2015年用水结构与产业结构协调度

4 结 论

(1)利用皖北地区2015年各类用水资料,分析区域用水结构特征,结果表明皖北各市用水结构差异明显.皖北地区农业用水比重最大,蚌埠市、阜阳市和亳州市尤为突出,工业用水比重较高的为淮南、淮北两市,生活用水比重在皖北六市用水结构中都为最低,其中宿州市和淮北市相对较高.

(2)通过用水结构粗放度和产业结构偏水度指标,计算用水结构与产业结构协调度,评价皖北地区用水结构和产业结构的协调性,结果表明淮南市和淮北市用水结构和产业结构的协调性较好,两市的产业结构集中于高用水效率产业;阜阳市和亳州市用水结构和产业结构的协调性较差,两市用水结构集中于低用水效率产业;宿州市和蚌埠市用水结构和产业结构的协调性一般,宿州市用水比例与产业增加值的匹配情况要优于蚌埠市,而蚌埠市产业结构集中于高用水效率产业程度强于宿州市.

参考文献:

[1]马黎华,康绍忠,粟晓玲.西北干旱内陆区石羊河流域用水结构演变及其驱动力分析[J].干旱地区农业研究,2008,2(1):125-130.

[2]吴昊,华骅,王腊春,等.区域用水结构演变及驱动力分析[J].河海大学学报(自然科学版),2016,44(6):477-484.

[3]刘欢,左其亭.基于洛伦茨曲线和基尼系数的郑州市用水结构分析[J].资源科学,2014,36(10):2012-2019.

[4]张静,秦公伟.西安市用水结构变化及驱动力分析[J].水资源保护,2012,28(4):87-90,94.

[5]翟远征,王金生,郑洁琼,等.北京市近30年用水结构演变及驱动力[J].自然资源学报,2011,26(4):635-643.

[6]顾鹤南,王建平.青岛市近20a用水结构变化及其驱动力研究[J].人民黄河,2012,34(9):55-56,60.

[7]唐宏,黄凤,冉瑞平,等.干旱区绿洲城市产业结构与用水结构双向调控策略[J].干旱区资源与环境,2017,31(3):26-31.

[8]贾程程,张礼兵,徐勇俊,等.基于信息熵的山东省用水结构与产业结构协调性分析[J].水电能源科学,2016,34(5):17-19.

[9]钟科元,陈莹,陈兴伟,等.福建省用水结构与产业结构相关性的区域变化[J].南水北调与水利科技,2015,13(3):593-596,605.

[10]刘晓霞,解建仓.山西省用水结构与产业结构变动关系[J].系统工程,2011,29(4):45-52.

[11]蒋桂芹,于福亮,赵勇.区域产业结构与用水结构协调度评价与调控—以安徽省为例[J].水利水电技术,2012,43(6):8-11,15.

[12]袁少军,王如松,胡聃,孙江.城市产业结构偏水度评价方法研究[J].水利学报,2004(10):43-47.