外周血细胞参数在多次捐献血小板质量及献血者健康中的评价

2018-05-14任素玲袁秀珍沈倩施丽娟

任素玲 袁秀珍 沈倩 施丽娟

【摘 要】

目的:研究外周血细胞参数在多次捐献血小板质量及对献血者健康中的影响。方法:适用全血细胞自动计数仪对此次献血者的血液常规指标水平进行检测,对献血者血小板中红细胞含量采用显微镜进行检测,对献血者血清中铁含量采用酶联免疫法进行检测。结果:血小板产品质量虽然能够达到国家规定的标准,但是部分捐献者的MCV、MCH、MCHC、Fe等指标低于正常值。结论:献血者多次(捐献时间间隔大于等于1个月)适量的捐献血小板,对骨髓红细胞造血功能有刺激的作用,促使网织红细胞在外周血中的比例略有增加,并且网织红细胞各项指标均处于正常范围内,对献血者的身体健康并不会造成显著的影响。

【关键词】 外周血细胞参数;血小板质量;血清铁

近些年来,人们对于血小板的认知程度逐渐加深,使得血小板的用量也随之加大,对于血小板的质量要求也变得更为严格。然而,现阶段血小板的采集仍受众多因素的限制,并且捐献机采血小板的献血者多是比较固定的献血者。即使根据国家新颁布的规定,捐献血小板的时间间隔由原来的28天减为14天,缩短了捐献的时间。再加上据临床观察,无偿献血并不会对人体造成太大的伤害,在一定程度上还能对骨髓红细胞造血功能起到刺激的作用[1-2]。因此,本文作者主要针对“外周血细胞参数在多次捐献血小板质量及献血者健康中的评价”这一课题展开详细的分析,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

献血者均符合国家颁布的《献血者健康检查标准》规定:1)年龄18~55周岁;2)男性体质量≥450kg,女性体质量≥45kg;3)血压收缩压90~140mmHg,舒张压60~90mmHg,脉压差≥230mmHg;4)Hb(血红蛋白):男性≥120g/L,女性≥115g/L;5)HCV(丙型肝炎病毒抗体)、HIV(艾滋病病毒抗体)、HBsAg(乙型肝炎病毒表面抗原)、ALT(丙氨酸氨基转移酶)均为阴性;5)献血者2次献血时间间隔>14d;6)7d内未服用有对血小板质量与功能可造成影响的药物,并且采集前饮食清淡;符合以上条件献血者均进行采集。

1.2 血小板的成品要求

血小板PH值为6.2~7.4,含量≥(2.5×10)/U。白细胞混入量≤(8×10)/U,红细胞混入量≤(5×10)/U,并且每U血小板规格在250~300mL之间,血小板少白细胞含量≤(1×10)/U[3]。

1.3 采集与检测所用设备

采用德国FA14I16126型号的血细胞分离机进行血小板采集;采用德国XS-800i型号的全自动血细胞计数仪对血小板计数进行检测;采用日本E200型号的光学显微镜、大容量Nageotte计数板对血小板中红细胞进行计数;采用日本日立7600-110型血清铁全自动生化分析仪对献血者血清中铁含量进行检测,

1.4 分组、留取标本与检测方法

选取固定于我院单采血小板时间超过1年以上,并且每次采集时间间隔15~30天的献血者70例作为研究对象(均为2017年2月至2018年4月),为避免采集影响女性生理期,此次研究均选取男性献血者。其中35例MCV值偏低于正常值献血者,归为观察组;将余下35例MCV值处于正常值献血者,归为对照组。观察组献血者年龄25~50岁,平均年龄为(38.89±1.84)岁;体质量60~80kg,平均体质量为(38.65±1.41)岁。对照组献血者年龄25~52岁,平均年龄为(38.81±1.74)岁;体质量60~80kg,平均体质量为(75.33±0.95)kg。两组献血者在性别、年龄与体质量上比较,无显著差异存在(P>0.05)。并且两组献血者体检、血检结果均符合国家规定的《献血者健康检查标准》。

在取样时,两组献血者均先采集2U血小板,待血小板采集结束后再将血小板制品混匀,留取出2mL样品,采用全自动血细胞分析仪计数血小板,同时采用大容量技术板在电子显微镜下对血小板中的白细胞与红细胞混入量分别计数,最后检测献血者体内血清铁。

1.5 统计处理方法

使用SPSS 20.0统计学软件对两组患者治疗后的所得数据进行分析,计量资料采用(±s)表示,用t进行检验;计数资料以率进行描述,行χ2检验,当P<0.05时表示差异有统计学意义。

2 结果

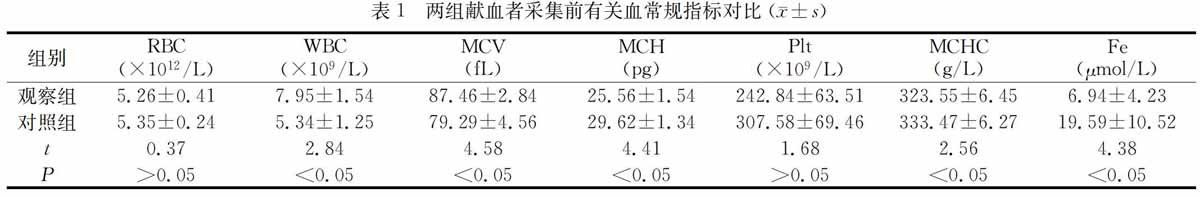

2.1 两组献血者采集前有关血常规指标对比

采集前,两组献血者RBC、Plt指标均无显著差异(P>0.05),而WBC、MCV、MCH、MCHC、Fe指标均存在显著差异(P<0.05)。详细数据如表1。

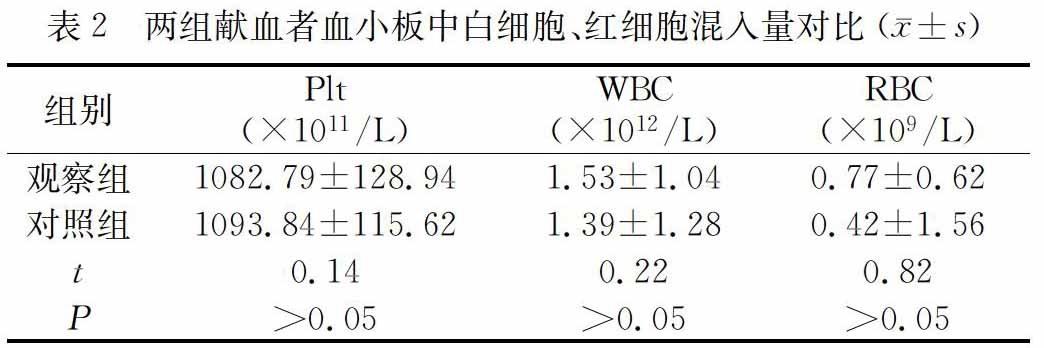

2.2 两组献血者血小板中白细胞、红细胞混入量对比

两组献血者血小板中白细胞、红细胞混入量对比后,发现Plt、WBC、RBC指标均无显著差异(P>0.05)。详细数

据如表2。

3 讨论

减短血小板捐献的时间间隔后,在采集前两组献血者的Plt值不存在显著差异(P>0.05),有学者分析这是因为每次在血小板的捐献过程中,都会有一定含量的血小板损失,但根据国家规定的要求,首先献血者在采集前,必须保证在采集后捐献者体内血小板计数处于正常水平内,其次血小板的整个成熟过程仅需要7d,因此减短血小板捐献的时间,以此提升血小板的捐献频率,同时并不会对捐献者的血小板计数造成影响。观察组献血者与对照组血清铁存在显著差异(P<0.05),并且低于正常值,这是由于在捐献过程中,不仅会丢血小板,同时也会丢失一定含量红细胞,在一定程上刺激献血者骨髓红细胞的造血功能,而多次采集致使献血者红细胞丢失的原因,主要有几个方面:1)献血者在每次捐献前,均需要抽取全血样进行血常規、血型检测(2~5mL)等检查;2)在每次血小板的捐献过程中,均要留取部分全血检测传染性指标(5~6mL);3)每次血小板捐献中会有部分红细胞滞留于集采分离管道内(50mL),合计为60mL左右。一般在人体在正常的生理状态下,红细胞平均寿命为4个月,可见长期捐献血小板可在一定程度上丢失部分红细胞,致使少数捐献者无法及时补充足够的红细胞,从而降低相关检测项目的正常值[4-5]。换言之,红细胞在丢失的同时,血清铁也会随之丢失,若是血清铁无法及时得到补充,同样会影响红细胞的生成,而献血者的健康也会因此受到影响。

总而言之,此次研究中,对照组献血者的MCV、MCH、MCHC指标均处于正常范围,而观察组献血者的MCV、MCH指标均低于正常值。据医学研究证明,多次捐献血小板即使会降低储存铁含量,但并不会造成血清铁蛋白等指标水平出现显著的异常。换言之,多次适量捐献血小板并不会导致献血者医源性铁大量损失,同时并不会对身体造成太大的不利影响,但应重视自身铁缺乏的问题。

参考文献

[1] 徐丽娟,高昂,奚铭远,等.外周血细胞参数对采集血小板质量及献血者健康的影响[J].中国输血杂志,2016,29(05):484-486.

[2] 郑翠萍,陈元振.间隔期为2周的单采血小板献血者外周血部分参数的观测及变化分析[J].中国输血杂志,2017,30(06):635-637.

[3] 李继红,周宁,孟德伍,等.多次捐献血小板对献血者外周血中网织红细胞水平变化的影响[J].实用临床医药杂志,2016,20(11):207-208.

[4] 王小卫,陈建华,邓红玉,等.XRCC1单核苷酸多态性与铂类药物化疗对肺癌患者外周血细胞参数影响的相关性分析[J].实用预防医学,2016,23(11):1306-1310.

[5] 伍娟,孙革,王大明,等.单、双份机采血小板对捐献者血常规的影响[J].解放军护理杂志,2016,33(11):72-73.