青少年网络使用与道德行为的关系及教育对策

2018-05-14王保英黄耘实孔恺臻

王保英 黄耘实 孔恺臻

青少年占据互联网使用人群的最大比重,其网络使用情况对其道德行为的影响值得关注。该研究使用问卷法对400名初中生进行了调查,探讨其互联网使用情况对其道德行为的影响。针对研究中发现的问题,我们提出以下建议:(1)家庭和学校要引导青少年正确使用网络,减少病理性网络使用(2)对青少年中的大龄者,进行有针对性的教育(3)网络监管部门要加强管理,营造良好的网络氛围。

1 引言

近大半个世纪以来,各领域专家学者都对道德这一恒久的主题进行了无休止的探索与讨论。西方的学者在上世纪初就已经开始对道德进行探索,弗洛伊德的人格结构理论中的超我就代表了个人内化了道德标准的一种状态;杜威和皮亚杰是研究道德认知发展领域的先驱,开创性的总结出了儿童道德发展三阶段理论;科尔伯格继承了前人的研究思想和理论成果,提出了著名的“三水平六阶段”的道德发展阶段模型。国内学者也在有关道德的各个研究领域中进行着不断地探讨,诸多经典的学术思想与研究方法也都应运而生。

现实当下的道德行为,已经不拘泥于人们的日常活动中。互联网在成为人们生活中必需品的同时,还对人们的日常活动造成了潜移默化的陶染。在我国,大部分青少年都乐于接受并且使用网络。在这个过程中,青少年的情绪、认知和行为活动都会因此而受到严重的影响。另外,青少年花费众多时间在网上活动,逃避现实生活,这一现象被称为网络成瘾。雷雳定义网络成瘾使用了“病理性使用互联网”(Pathological Internet Use, PIU)一词,意指对互联网的不当或非理性使用。Davis在2001年设想出了一种关于PIU的行为模型,在该模型下,PIU由特殊病理性互联网使用和一般病理性互聯网使用这两个部分构成。同时该模型以为个体的不良认知强化了的个体非适应性反应,从而导致了个体的网络成瘾。Nate等人在2017年研究发现,个体的抑郁或焦虑的程度越高,环境对其道德行为的影响也越大。Yang C K等人2005年发表的文章认为人格对个体的认知和行为有预测作用,并把人格作为一种可能会导致网络成瘾的因子。因此,我们可以预测由个体人格特质和不良认知引起的网络成瘾也可能会影响个体的道德认知水平。

关于个体的道德认知水平这一研究领域,Rest(1986)指出,个体作出的道德行为很大程度上是基于对道德问题的理解与认识,构建出了道德的四阶段模型,指的是人们从接触道德问题开始,到做出行为的过程中要经历“识别问题—做出判断—确定意图—实施行为”这四个阶段。Green(2001)提出了道德判断的双过程模型,除去认知这一因素,他认为情绪变量也会显著地影响人们的道德判断。德国心理学家林德继承并发展了前人的观点,并于1976年编制了道德判断测验(Moral Judg-ment Test,简称 MJT)。林德也强调认知在道德行为中的决定性影响,MJT中的C分数(Competent),代表了个体道德判断能力的得分,从某种程度上来说,也可以解释为个体道德能力的得分。MJT将认知能力与情感得分做了明显的区分,还能与科尔伯格的认知发展理论联系起来,不同题项的得分,可以得出个体在不同道德发展阶段的得分,即可从侧面看出个体正处在哪一个道德发展阶段。所以,我们可以通过MJT来了解个体在面对道德问题时的认知和判断能力,或者说可以了解个体的道德水平。

综上,本研究将探究青少年病理性互联网使用与其道德行为的基本情况及其两者之间的关系,并提出相应的教育对策。

2 研究方法

2.1 被试

使用方便取样法从山东省西南地区两所中学中随机抽取400名初中生进行问卷调查,回收有效问卷344份(女生173人),平均年龄13.61±1岁,问卷回收有效率达86%。

2.2 研究工具

青少年病理性互联网使用量表(Adolescent Pathological Internet Use Scale, APIUS)。由雷雳、杨洋(2007)编制,用以测量个体网络成瘾的程度。问卷包括38道题,采用1~5的六点计分方式,计算问卷项目平均分,其中项目均分小于3分者为“正常群体”,大于3分小于3.15分者为“PIU边缘群体”,大于3.15分者为“PIU群体”。经检验,本研究实测问卷内部一致性信度α=0.94。

道德判断测验(Moral Judgment Test, MJT)。由Lind等人编制,用以测量个体的道德认知判断能力,可以反应出个人的道德行为。问卷包括26道题,采用两难故事法,对测验数据计算其C分数,分数越高说明个体的道德判断水平越高。

3 结果

3.1 青少年网络成瘾

对344名初中生的网路成瘾问题进行数据分析发现,存在网络成瘾情况的初中生PIU群体共有17名,约占样本群体的4.9%;属于PIU边缘群体的初中生共有6名,约占样本群体的1.7%;属于正常群体的初中生共有321名,约占样本群体的93.3%。

3.2 青少年网络成瘾与道德认知水平关系分析

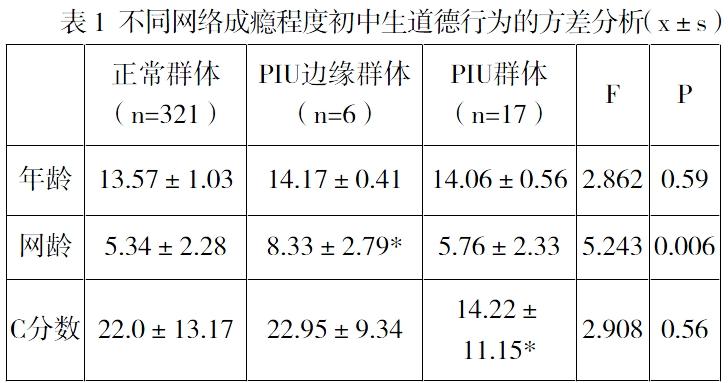

以网络成瘾程度为分组标准,对“正常群体”、“PIU边缘群体”和“PIU群体”三组的C分数进行单因素方差分析,多重比较采用LSD-t方法进行检验。如表1所示,不同分组之间年龄、C分数存在边缘显著差异,网龄则存在显著差异性;事后分析检验表明,“PIU群体”与“正常群体”在年龄差异上存在边缘显著性(p=0.052<0.08);“PIU边缘群体”与其余两组在网龄上存在显著性差异(p<0.05);“PIU群体”与“正常群体”在C分数得分上存在显著性差异(p<0.05)。

4 结论

根据以上研究结果,我们得出以下结论:(1)青少年病理性互联网使用情况不同地区之间大致相似且并不乐观。(2)青少年PIU群体随年龄的增加呈显著增长趋势。(3)青少年PIU群体的道德水平较正常群体显著较低。

5 教育对策

为了更好地引导青少年健康成长,促进其身心和谐发展。我们对青少年的病理性网络使用及道德教育提出以下建议:首先,要及时发现青少年在网络使用过程中产生的不良行为。家长和学校应充分认识到不良的互联网使用,将直接影响青少年的道德水平,因此一定要有针对性的对青少年的网络使用加以引导,家长和教育工作者一定要以身作则,充分发挥榜样的力量。

其次,由于PIU群体随年龄的增长而增加,所以针对青少年群体中的大龄者,学校应加强其合理使用网络教育和道德教育,建立良好的心理服务机制,促进其在网络使用中做出正确的选择,并提高其应对不良网络影响的能力。病理性互联网使用,使青少年弱化了其道德认知水平及道德判断能力,互联网的诸多特性,容易使青少年混淆正常的社会道德与不道德界限。并且,网络监管水平及青少年自律能力的不成熟,容易使青少年将网络上一些模糊的不道德行为误认为是道德的,并加以内化,最终造成自身道德判断水平的下降。

最后,不同地区的青少年PIU群体比例相似,说明中学生病理性网络使用是一个普遍存在的问题。由于时代的发展,越来越多的青少年选择网络作为学习、娱乐的工具,其便捷高效、匿名等特征带来益处的同时,也存在一些隐患,会对青少年的身心造成巨大伤害。因此,网络监管部门要加强管理,为青少年的成长营造良好的互联网氛围。

本文系2018年度济宁市哲学社会科学规划项目“未成年人不同人格特质对现实与网络情境下道德行为的影响及教育对策研究”(项目编号:18JSGX064)的研究成果之一。

通讯作者:王保英

(作者单位:曲阜师范大学)