浅谈电影传媒影响下文化遗产的传承与传播研究

2018-05-14陈茜

陈茜

【摘要】文化遺产与电影传媒的“联姻”是古老文化遗产焕发新活力的有效尝试和重要途径,用新的方式将古老的文化呈现在人们的生活中,让具有文化科技双重含量的文化电影产品脱颖而出,是文化遗产传承与传播的重要方式。本文以影片《大鱼海棠》为例,在对电影《大鱼·海棠》的创意、内容、特点以及影片中“神之围楼”与福建客家土楼的对比分析之后,深入分析文化遗产元素在影片中的运用,探索电影如何有效地记录文化遗产元素、有效地表达其中赋予的民族内涵,并通过影片内容展示与传播民族精神。

【关键词】大鱼海棠;福建客家土楼;中国传统文化;新媒体

【中图分类号】G124 【文献标识码】A

党的十八大以来,国家高度重视文化遗产的意义作用和传承保护,将其作为新时期坚定文化自信、发扬中华优秀传统文化的重要途径。十九大报告中指出“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”,并进一步强调“要让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”为不断赋予文化遗产新的时代内涵和现代表现形式,进一步促进文化遗产与当代社会生活、文化表达相适应相协调,搭建平台,积极拓展电影传媒的应用形式和范围,实现文化遗产与电影传媒的“联姻”,是古老文化遗产焕发新生命的有效尝试和重要途径。

一、电影传媒对文化遗产传承传播的意义与现状

文化遗产,从概念上讲它分为无形文化遗产和有形文化遗产,包括物质文化遗产和非物质文化遗产。无形文化遗产根据联合国教课文组织《保护非物质文化遗产公约》的定义,指的是“被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。”非物质文化遗产又称为“无形文化遗产”,它包括口头传说和表述、表演艺术、传统知识和技能、社会风俗、礼仪等。有形文化遗产即传统意义上的“文化遗产”,包括历史文化、历史建筑、文类文化遗址;“物质文化遗产包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物,历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料等可移动文物;以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城(街区、村镇)。”①本文所指文化遗产为无形文化遗产与有形文化遗产,即物质文化遗产与非物质文化遗产的统称。

艺术的社会传播在艺术消费与艺术生产当中担任着中介环节的作用,完成了艺术价值的实现,让艺术文本产生了艺术的价值,所以,艺术的传播在艺术的发展当中起着至关重要的作用。随着社会的发展,新媒体艺术传播的普及,以新媒体为代表的艺术传播在活动中的重要地位,使它成为艺术社会学研究的一个重要课题。②电影属于艺术的传播媒介的范畴,将文化遗产的传播从传统向现代高科技转变、从平面向立体转变、从静态向动态转变,力求用电影传媒重塑文化遗产的传播、消费定位,一方面,用电影的方式保存文化遗产赋予更强的生命力,同时用新的方式将古老的文化呈现在人们的生活中;另一方面,让具有文化科技双重含量的文化电影产品脱颖而出是文化遗产传承与传播的重要方式。

2010年,国务院办公厅下发了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,要求“加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求”,并强调“准确把握电影的意识形态和文化商品双重属性”。多年来,始终有电影工作者关注文化遗产元素与民族文化符号,尝试在电影创作中以民族精神为内核,以文化遗产的系列要素为依托,传达文化遗产所表达的深层次的民族精神。张艺谋导演的系列电影——《秋菊打官司》《大红灯笼高高照》《红高粱》《我的父亲母亲》,这些电影都是以当地传统的建筑作为叙事场景,充满浓浓的中国民俗风味,传达了大量的风土民情等民族文化信息。2005年,上映的《花腰新娘》,展现了花腰彝族特有的母系社会印记的民俗及地域文化特色;2016年上映的《百鸟朝凤》围绕陕西民间艺术——唢呐,表达了对这一传统民间艺术矢志不渝的坚守和传承。由此可见,文化遗产运用到电影故事中能增强其真实性与观赏性,是推进电影情节的发展、营造叙事意境氛围、深化电影表达主题的助推器。通过电影传播文化遗产,能使观众更便捷地接受与了解,更有利于文化遗产的传承与传播研究。本文以影片《大鱼海棠》为例,深入分析文化遗产元素在影片中的运用,探索电影如何有效地记录文化遗产元素、有效地表达其中赋予的民族内涵,并通过影片内容展示与传播民族精神。

二、影片《大鱼·海棠》

(一)影片《大鱼·海棠》的内容

《大鱼海棠》是彼岸天(北京)文化有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司联合制作的奇幻动画电影,由梁旋、张春执导,梁旋编剧。③影片试图以大鱼“鲲”把人的臆想无限地放大,营造神幻的世界,影片中的人类世界的海底住着“神”,“神”的天空与人类的海底相连,主人公椿为了报答在自己去人间历练时为救自己而葬于海底的小男孩“鲲”。历尽千辛万苦把“鲲”的灵魂载体,一条小鱼养大最终放回大海,帮助小男孩重生人间。

(二)影片《大鱼·海棠》的创意灵感

《大鱼·海棠》的创意来源于影片导演梁璇的两个梦,第一个梦,梁璇梦到了一条鱼,这条鱼不断地在变大,变的甚至没有一个什么地方可以盛得下这条鱼;第二个梦,梁璇导演梦见自己在一个很深很深的海沟之中,一群非常古老的鱼不断地往前游。这两个梦与《庄子·逍遥游》中“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南溟。南溟者,天池也。”描述得非常相似,所以影片的导演兼编剧梁璇的脑海中就勾勒出了④《大鱼·海棠》的创意蓝本。作为我国文化遗产的“福建客家土楼”被梁璇导演设定为电影场景原型,把客家土楼作为影片中“神”居住的世界,也就是“神之围楼”的原型,“神”与“人”居住的世界一海之隔,海面上便是“人”居住的世界。

(三)“神之圍楼”中的文化遗产

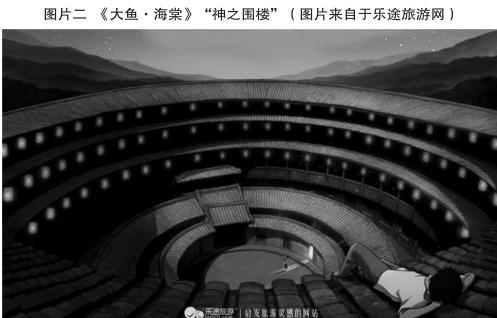

从动画的本身角度出发,能不能让观众走到动画中的场景中去,与动画中构建的场景是息息相关的。在《大鱼·海棠》中,福建客家土楼作为“神之围楼”的原型所产生的动画氛围营造与现实的客家土楼结合在一起,造就了“神之围楼”(见图二),“神之围楼”也对“福建客家土楼”中的文化遗产元素有效地进行了传播。

1.场景原型

影片《大鱼·海棠》动画场景的原型来自民居瑰宝——福建客家土楼(见图三)。福建省是一个经济发展相对比较发达的省份,人杰地灵,中华民族的祖先在此创造了别具特色的地域文化,土楼的建筑格局,少的有几户人家,多的很十几户人家,在同一个土楼中居住的人大多数是一个氏族的居民,在一座土楼内上下几层为一家住户,一楼是厨房,二楼储藏杂物,三楼用于居住。影片《大鱼·海棠》中的动画场景原型是永定县的承启楼和南靖县的田螺坑土楼群,土楼是客家族人居住的地方。

客家土楼也被称为“客家土围楼”,影片“神之围楼”的名称就是从这里来的,客家土楼的建筑特点以“大”、“奇”“坚”而著称,大在它的体积,在单体式民居中堪称之最;坚在它的墙壁,整个土楼的墙壁下面非常厚,上面相对比较薄,最厚的地方据笔者朋友说可以达到一米五到两米;土楼的奇在于它的形态各异,有的是半圆的,有的是方形,有的是圆形等。《大鱼·海棠》中的土楼是呈圆形的。

“神之围楼”是影片中女主角椿和把人类世界小男孩灵魂化为小鱼的“鲲”养大的以及自己族人生活的地方。刚才在文中提到福建客家土楼本身具备形态,使其成为了《大鱼·海棠》的原型,那么在艺术传播的过程中,《大鱼·海棠》如何把福建客家土楼的神话色彩与“神之围楼”相结合(图二、图三):从外貌上看,“神之围楼”和福建客家土楼如出一辙,动画场景取自现实,在进行艺术处理,保留客家土楼的原始外貌,外部呈圆形,天圆地方,“神之围楼”内部高四层,里面每一层有一条走廊。整个围楼中的内部采用“高四层,里四圈,圆套圆,圈套圈”这种方式的八卦布局。

客家土楼成为《大鱼·海棠》的原型不仅与土楼建筑的特点相关,更与土楼自身的所带有的神话色彩有关。永定县有句俗语:“楼外山蚊嗡嗡响,楼内难寻一只蚊。”福建永定县夜间的蚊子非常多,但是在圆形的土楼中,却一只山蚊都很难寻找,根据笔者同学的爷爷叙述,这种原因是因为圆形的土楼中都住着“蝙蝠神”土楼内有“蝙蝠神”坐镇,所以蚊子不敢飞进来。还有就是“生门”和“死门”的传说,土楼都是东西两门,东门为“死门”,西门为“生门”,在当地的都有着这样一个风俗习惯,第一婚嫁娶亲的都在西门进出,第二要是有人去世出殡就在东门进出,这是因为明末清初时期的一个故事传说,当时一些反清复明的勇士被围困在当地的土楼当中,土楼共有东西两门,易守难攻,但是随着粮草的断绝,为了生存,勇士们只能选择从两门突围,很巧的事情是,在东门突围的勇士没有成功,在西门突围的勇士大多数都得以生存,所以就有了东西“生死”门的传说。还有一些要把婴儿降生时候的胎盘埋在地下,感谢孕育客家人的沃土等。“神之围楼”中的点点滴滴,使动画场景的民俗化氛围得到了全面展现。这些神话色彩都是客家土楼成为《大鱼·海棠》原型的原因。

2.色彩装饰

(1)服饰

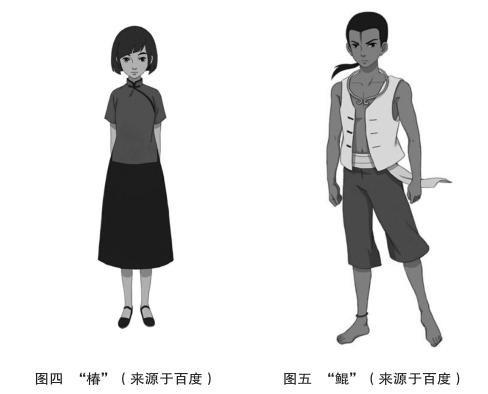

女主角椿,中国红的上衣,黑色的过膝裙子,整体个人以中国风的味道(图片四),红色象征着执着,黑色代表神秘,从衣服的颜色搭配上很好地显示出“椿”的倔强与执念。土家族有一个习惯,那就是关于开襟的问题,开襟在左边象征死亡,右边开襟代表着生,“椿”的开襟在左边,“椿”并不是人,大鱼的世界和我们的世界是不一样的,古人眼中不同的世界所代表的不同面,“椿”的世界和“人”的世界不一样,所以“椿”的开襟是左边;另外一种观点就是影片最后,“椿”与“鲲”都是裸体,代表着生命的纯洁,生不带来一物,死也不带走一物。

“鲲”影片中大部分镜头都是以大鱼的形式出现在观众的眼前的,虽然“人”的状态出现的不多,但是给观众留下非常深刻的印象。首先“鲲”生活在海边,上衣为白色的无袖褂子,下面是灰色的裤子,中间一个白色的腰带,整体衣服棉麻质感,形象非常符合福建打鱼人的形象(图五)。

(2)建筑色彩

在中国传统文化表现方面,第一、建筑的色彩,与土楼传统朴素的黄墙黑瓦进行搭配,首选中国的红色,也是中国民俗的表现。第二、动画师尊重土楼原有的装饰,红色的灯笼、楹联和门幅使整座围楼笼罩在“暖红”当中。

(3)神话与典籍

《大鱼海棠》这部影片所有人物的名字和造型设计都是取自中国上古神话或者经典的典籍,“鲲”《庄子·逍遥游》中“北冥有鱼,其名为鲲”,在影片中化身大鱼,鲲在最后返回人间的场景中,其动作路线更像一条腾飞的中国巨龙,在空中盘旋;“椿”,《庄子·逍遥游》“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋”,在影片中是海棠花神;“湫”,“南有龙兮在山湫”出自杜甫的《乾元中寓居同谷县》之六。在诗中虽然是水潭,但在影片中是一个敢爱敢恨的纯粹男孩;“貔貅”龙王的第九子,象征招财,但是在影片是作为通往灵婆去处的通道;运用中国神兽图腾为创作原型,如女主角椿的奶奶,凤凰的化身,《山海经·大荒西经》“有五彩鸟三名,一曰皇鸟,二曰鸾鸟,三曰凤鸟”。“祝融”,“南方祝融,兽身人面,乘两龙”出自《山海经·海外南经》炎帝的后代,在影片是一位为人暴躁,关心朋友的海底火神;“后土”,“炎帝之妻, 赤水之子听沃,生炎居, 炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工,共工生后土,后土生噎鸣”。《山海经.海内西经》后土是祝融的后代,而且是一个女性,在电影里是掌控山石的老人;“赤松子”,出自《列仙传》“赤松子者,神农时雨师也,服水玉以教神农,能入火自烧。往往至昆仑山上,常止西王母石室中,随风雨上下。炎帝少女追之,亦得仙俱去。至高辛时复为雨师,今之雨师本是焉。”在影片中是一位性格温润,掌控风元素的海底神仙。虽然《大鱼海棠》影片中的人物名字和造型设计都是取自中国的上古神话和经典的典籍,但是片中还是有很大虚构成分,与原神话或典籍有所不符。所以,电影媒体在宣传文化遗产、民俗神话的同时不可避免自己的原创与改编,这就要求大众在接受新媒体传播的同时,也要理性思考,不能人云亦云。

影片《大鱼·海棠》将文化遗产——福建客家土楼的传统文化以电影为艺术传播媒介得以传播,使艺术受传者在接受艺术信息的同时,了解我们中国传统文化,把福建客家土楼建筑以及中国传统服饰文化、神话传说等文化遗产进一步推广,通过艺术传播的创新提升我们的民族精神,保持民族艺术文化的特色。

三、电影传媒对文化遗产传播过程中的传承与创新

电影传媒介入到文化遗产的传承,能抓住传播的良好契机,打破时空界限,拓宽受众面,适应现代社会的快速发展及人民生活的多元化现状。以电影的方式记忆与传承文化遗产是弘扬中华优秀传统文化的必然要求。

坚持创造性转化、创新性发展。一方面电影传媒工作者要树立正确的文化遗产传播意识,要将民族精华的、正确的遗产文化信息传递给观众,提高文化遗产类电影在传播过程中的真实性。同时,随着智能手机、平板电脑的普及,互联网影响到人们生活的方方面面,为最大程度提高传播的快捷性、方便性和交互性,电影传媒对文化遗产的传播要积极寻求以数字技术为根本,以网络媒体、手机媒体、数字电视等新媒体为载体进行传播,通过科技与传媒优势改变文化积累和文化沉淀的方式,极大地提高大众接触文化遗产的频率和便捷度;另一方面作为文化遗产保护与传承的工作者,在对文化遗产的保护与传承方面,要尝试多渠道多种类的科研方式与推广方式,将静态的文化遗产资源转化成接地气的传承推广,不断促进资源转化。注重文化遗产的深入挖掘与科学梳理,并通过电影等传媒的各项优势改变文化积累和文化沉淀方式,力求用先进科技重塑文化遗产的传播、消费定位。

电影传媒之于文化遗产,不只是表达的载体和传播的工具,它本身也在深刻地改变着文化遗产的内涵和性质,电影传媒能充分影响文化遗产的传承与传播,电影和文化遗产两者的深度融合是新时期影视传播与传统文化保护的必然选择。因此,要用电影提升文化遗产的表现力、传播力,并集成双方优势资源,充分发挥电影与文化遗产融合1+1>2的叠加效应。

注释:

①保护世界文化和自然遗产公约。

②阿诺德·豪泽尔主编,艺术社会学[M].学林出版社1987。

③搜狗百科——http://baike.sogou.com。

参考文献:

[1]黄汉民.福建土楼:中国传统民居的瑰宝[M].北京:三联书店,2009.

[2](美)孙隆基.中国文化的深层结构[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[3]王彦.看得见导演野心 也感受到剧情软肋[N].文汇报,2016-7-10:3.

[4]薛峰.动画发展史[M].南京:东南大学出版社,2006.

[5]刘健.文化产业发展问题研究[D].濟南:山东大学,2013.

[6]李京燕.动画场景对影片角色的辅助刻画设计[J].西北美术,2012(3).

[7]喻国明.解读新媒体的几个关键词[J].广告大观(媒介版),2006(5):12-15.

[8]易银军.新媒体发展与传统媒体革命[J].新闻前哨,2011(2):44-47.

[9]宁峰,侯景娟.非物质文化遗产在全媒体时代的传播策略研究[J].南昌师范学院学报,2016,37(1):26-31.