鄂伦春族音乐的传承与发展探析

2018-05-14钱冬莹秦婉丽

钱冬莹 秦婉丽

【摘要】本文从鄂伦春族的地理位置及优势着手进行探究,歌曲的发展变化依附着生活环境的改变,同时也反映出鄂伦春族真实的生活状态。本文通过文献收集调查和实地考察两种方式对鄂伦春族音乐进行了简要的阐述,校对了现有鄂伦春族音乐种类的名称,更加贴近其本民族的原有含义,达到对探析鄂伦春族音乐传承和发展的现实意义。

【关键词】鄂伦春族;鄂伦春族音乐;传承;发展

【中图分类号】J607 【文献标识码】A

一、从音乐中了解鄂伦春

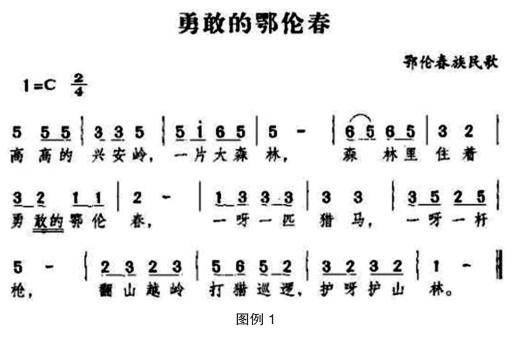

占据地理优势、出生在黑龙江的我更向往山峦叠嶂、雀鸟成群的大兴安岭,顺利进入音乐研究的专业中后也是促使我想要去研究鄂伦春族音乐的初心。“高高的兴安岭一片大森林,森林住着勇敢的鄂伦春”,这样的歌词一出现大家都会随着哼唱,我们从儿时熟悉的旋律中就已经接触过这样的音乐作品,那就是《勇敢的鄂伦春》。“优美的曲调伴随着出生在黑龙江的我们快乐长大,歌词中也生动的描绘出了鄂伦春族最真实的生活,如歌中所唱,鄂伦春族是以狩猎为主、打鱼为辅的游猎民族之一,这样的环境历练了鄂伦春人鲜明的个性和顽强的性格,也孕育了这个能歌善舞的少数民族”。①在这首我们耳熟能详的《勇敢的鄂伦春》中,整曲出现的节奏都是很规整的2/4,节奏中前12小节一拍和两个半拍交替出现模拟出鄂伦春人骑马在山林中打猎生活走走停停的状态,从13-15小节出现了连续的半拍最后一小节长拍完结,对应的歌词是“翻山越岭,打猎巡逻,护呀护山林”,节奏模拟出猎马驰骋的声音,让听者通过聆听,感受到鄂伦春人骑着猎马带着猎枪驰骋山林的打猎护林自在的生活,这些都是我们从歌曲中找到的鄂伦春人民生活的画面。

因为学院请到关金芳②老师来到齐齐哈尔大学录制鄂伦春族歌曲,有幸和关老师接触,她告诉我鄂伦春族坚韧的民族气概、百折不挠的精神都来自于他们的生活环境,鄂伦春族生活在大山之上,狩猎是他们最基本的生活来源,夏季通过下河摸鱼来获取食物,在狩猎打鱼成功后他们会以歌唱的方式庆祝,因为语言不通,我原以为他们所演唱出来的都是提前谱好词曲的歌,当我问到关老师的时候,她笑着摇摇头,说:“我们的歌曲大部分都是即兴的,根据当时心境由内抒发出来的,但我会马上用随身携带的纸笔记录下来,这属于我们的民歌”。关老师的话语中透露出的是身为鄂伦春族一员的骄傲,同时听者的情绪也受到了极大的鼓舞,身为民族大家庭的一员,就要时刻为自己的民族感到骄傲、自豪。

二、鄂伦春族的传统音乐名称

鄂伦春族拥有属于他们民族的语言但并没有文字,他们之间的语言完全是靠心口相传的的传播方式保留到现在,我们想要了解也是查阅现有的资料和实地考察进行整理,一些属于他们的名词我们只能通过音译来进行记录,但通过记录下来的音译词也只有鄂伦春族人才清楚它们的准确含义。

曾在王潇苑的硕士论文《鄂伦春族传统音乐生活的历史变迁》这一文中对鄂伦春族的音译词有了较为清晰的认识。文中提到各种书籍文献资料中对鄂伦春族传统民族的称谓有所不同,对名称分析时也详细地标注出了名称的出处,例“柬达仁”③“赞达仁”④“赞达温”⑤等,王潇苑在文中也对此做出了解答,文中提到“鄂伦春族音乐类型的民称从表面看确实只是音译不同而已,笔者也没有对这点差异有过任何疑问。但是,当我在黑河市碰到孟淑珍⑥女士后,她提供给我一个不同以往的概念。她说:鄂族传统音乐类型的名音译中有名词和动词的区别。“仁”“嫩”等为动词词尾;“温”“恩”等是名词词尾。仍以传统民歌为例:称“歌”“民歌”“民歌手”所用鄂语应音译为“柬(赞)达温”;称“唱歌”所用鄂语则应音译为“柬(赞)达仁”。⑦研究少数民族音乐的前提就是,我们研究者必须要遵守和尊重研究对象民族的语言使用,有必要规范、精准地使用鄂族传统音乐类型的称谓,文中提到“依据孟女士的观点,再提及鄂伦春族传统音乐类型时,对其名称的准确称谓应该是柬(赞)达温(民歌)、吕日格因(歌舞音乐)、摩苏昆(说唱音乐)和格依哈恩(宗教音乐即萨满调)。”出于对所研究民族的尊重秉承谨慎的研究态度,也要遵从鄂伦春本民族的语言使用,才能更好地将研究成果展现在更多人的面前。

三、鄂伦春传统音乐分类

(一)民歌

鄂伦春族的传统音乐按体裁划分第一种则是“赞达温”,因为“赞达温”是鄂伦春族最为常见的民歌体裁。早期的“赞达温”就是歌唱生活的歌曲,不受歌曲类型的约束张口即来,曲调简单,但都是鄂伦春族人生活最真实的体现。节奏方整歌词贴近生活即兴演唱成为鄂伦春族“赞达温”的主要特点,演唱达情深之处会在歌曲中加入“那依耶”“希那耶”“那也希那耶”等衬词来抒发情感,独具鄂伦春族随心随性的生活方式和演唱特点。后因民国初期对鄂伦春族实行的“期猎归农”政策,也从某种程度上改变了鄂伦春族的生活方式,由狩猎改为种田养殖,与周边其他民族的居民有了密切的联系,生活状态呈上升趋势时歌曲的风格也产生了变化,更多歌颂党的歌曲大批呈现,例如《毛主席和鄂伦春人心连心》《鄂伦春人歌唱黨》等歌曲,以示对党的敬意以及对新生活的欣喜和歌颂。

(二)歌舞音乐

“吕日格因”是鄂伦春族民间音乐舞蹈相结合的形式,歌舞融为一体相辅相成,音乐为舞蹈而生,肢体随音乐起舞,最常见的是在鄂伦春的古伦木沓节。从关金芳老师的口中得知:鄂伦春语中的“古伦木沓”指的就是火,火的燃烧就是“吕日格仁”。族人将“吕日格因”定为歌舞的名称,以示鄂伦春族人民在篝火节当天点燃篝火并围绕起舞,满足鄂族人民对火神的崇敬和对未来美好生活得向往,也让研究者明白了将篝火舞蹈“吕日格因”定名的用意,让研究者更加深刻地体会到鄂族人民的智慧和用心。“吕日格因”的曲调和肢体动作都来源于他们的生活环境,曲调都是有感而发每个乐段既方整又非方整,舞蹈动作期初也是模仿动物而来,形象生动,不由地感叹鄂族人民的模仿和学习能力的精湛,同时也会出现劳作时的情境。随心而定、没有精心策划的旋律加上简单的舞蹈动作,仿佛浑然一体,二者相辅相成,让我们更加直观地看到了鄂族人民的生活状态,同时也更方便研究者的记录。

(三)说唱音乐

“摩苏昆”在鄂语翻译是“讲唱故事”,用说唱交替进行的方式,说一段唱一段,内容丰富生动。通过几次的实地调查发现,“摩苏昆”的演绎者普遍年龄较大,涉猎面广,有猎者,有民族民间艺人、劳作妇女等,这些人都是“摩苏昆”的创造者和传播者,深受人们的爱戴和拥护,因为没有本族文字,所以“摩苏昆”的传承方式主要采取的是人口相传、口传心授的方法进行传承传播。“摩苏昆”说唱交替的表演形式都具特色,也保留了最原始质朴的特点,主要以叙事为主,旋律起伏较为平缓但深入人心,让听者眼前产生故事的画面,从中了解鄂伦春族传统生活生产的常态。

(四)宗教音樂

鄂伦春族始终信奉古老的宗教“萨满教”,崇尚“万物有灵”,有着属于自己民族的图腾信仰,因为原始的游猎生活及与大自然赖以生存的方式,产生了人与神灵沟通的“巫师”,也就是我们所说的萨满,萨满利用手鼓和腰铃配合着萨满调进行通灵仪式,萨满神曲只出现在丧葬或祭祀活动中,为族人祈求平安、生活富足、去除灾病。萨满歌曲形式为有问有答的方式进行,歌曲内容具有不随机性没有固定的唱词,但歌词句数保持形式上的公正对等。现在的萨满出现多以表演的形式出现,可以真正进行祭祀活动的萨满只剩下高龄的“关扣妮” ⑧老人了。

四、传承鄂伦春族音乐的现实意义

鄂伦春族作为北方人数极少的游猎民族,游猎期间的鄂伦春人虽然生活闭塞,以自给自足的生活方式流传了一代又一代,但也正因民族之间的交流甚少,才保留下了最原始的民族风情和民族文化,也使得他们的民族歌曲得到了更好的保护,而如今在民族文化大融合的浪潮之下,属于自己本民族的特性也面临着被“大文化”吞噬的危险。目前为数不多的鄂伦春族汉化极为严重,鄂伦春族的传承人们也在为发扬民族文化做着不懈的努力,音乐虽说只是民族中的一小部分,却时刻反映着民族走向的历史进程,保守的传承,加速的发展让更多的人知道鄂伦春族,了解鄂伦春族,让鄂伦春民族艺术继续闪现她永恒的魅力。

注释:

①祁海燕,被遗忘在森林中的精灵——鄂伦春族音乐文化教育浅析,艺术教育,2014。

②关金芳,1956年出生于黑龙江省呼玛县白银纳村,是六项非物质文化遗产(鄂伦春族民歌、剪纸、传统服饰、萨满服制作技艺、萨满舞、吕日格仁舞)极具代表性的传承人。她从小就非常热爱鄂伦春族音乐,迄今会唱500多首鄂伦春传统民歌。

③《中国民间歌曲集成 黑龙江卷(下)》中国IBN中心1997年出版,P871。

④刘晓春等编著,鄂伦春族风情录,四川民族出版社,1999年出版,P183。

⑤王丽坤,鄂伦春族传统民歌,黑龙江省民族研究所 1988年内部发行,P2。

⑥孟淑珍,女,鄂伦春族,20世纪70年代末开始从事鄂伦春族口头文化及音乐的研究。

⑦王潇苑,鄂伦春族传统音乐生活的历史变迁,中国艺术研究院研究生院,2005年。

⑧关扣妮,1935年出生在鄂伦春族倭勒河部落的古拉依尔氏族,成为鄂伦春族最后一批萨满。如今的关扣妮致力于鄂伦春民族文化的传承,被誉为中国民间文化杰出传承人和省级非物质文化遗产保护传承人。

作者简介:钱冬莹,女,汉族,黑龙江省齐齐哈尔市,齐齐哈尔大学2016级硕士研究生,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院,北方少数民族音乐研究专业;秦婉丽,女,汉族,硕士研究生导师,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院教授。