破解农业产业化三个“最后一公里”衔接难题的思索

2018-05-14何志贵郭宏波

何志贵 郭宏波

[摘要]农业产业化是乡村振兴的关键环节。当前我国农业产业化进程中主要存在农业生产新技术向基层推广“最后一公里”、农产品加工技术向企业转化“最后一公里”和农产品销售“最后一公里”三个“最后一公里”难题。每个“最后一公里”都意味着主体与客体之间存在断层,如何弥补断层,使农产品从田间种植到加工品销售的产业链形成无缝对接,促进产业链循环有序、健康发展,需要中央政府对现有产业协会进行削减、规范、法定和职业化,使其发挥重要作用。

[关键词]农业;产业化;最后一公里;衔接;协会

[中图分类号] F323[文献标识码]A

2017年10月农业部等6部门联合印发了《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》,强调“农业产业化是乡村振兴的重要举措之一”。依据笔者多年在县域从事技术推广、接触了大量的合作社、农户和加工企业的经验,个人认为农业产业化至少存在三个明显的“最后一公里”断层,而且不是局部微调或稍作人事变动就能解决的。因此本文试图提出对现有所有学会和协会进行削减,在农业农村部设立全国农业技术推广协会,在制度上法定、规范化,资金投入常态化、县域人才补给政策化,实现农技推广职业化、永续发展。

1 农业技术推广“最后一公里”

1.1 科研院所与农民专业合作社

几乎所有省市、自治区和地级市都有农业大学、农业科学研究院或农业科学研究所。每个县同一产业,少则几个、多则有十几个专业合作社。除了传统的农技推广站或中心负责技术推广外,2005年西北农林科技大学率先提出“以大学为依托、在地方建立试验示范站”的推广模式。大学是技术和产品创新源头,以大学为依托的农业技术推广模式有其优势,多年来取得了一定成效,但科研院所与农民专业合作社之间需要密切合作的关联并未建立起来。原因包括:

(1)试验示范站没有造血功能,难以长期维持保证技术推广的可持续性。以西北农林科技大学的校地合作建设试验站的模式为例,地方政府免费提供试验站占地、房屋、道路等基础设施和每年一发的示范推广费用;学校提供专家驻站补贴和不同级别推广费用。开始一两年地方政府积极性会比较高,会认真投入,可時间一长或领导换届后,推广费会被停止。而学校给的一点费用根本不足以用于维持试验站几十亩甚至上百亩的生产和运营成本。这时试验站专家只能做些表面文章,以应对各级领导的检查和宣传。

(2)教师积极性不高,用于技术推广时间少。一般情况下,一个专家担任一个试验站负责人,但也有个别专家担任多个试验站站长。试验站负责人至少是副教授、硕导或以上职称,不少还担任行政职务,他们中绝大多数都属于教学科研型教师岗位。他们一般都有严苛的教学任务和聘期的科研任务考核,课外要指导硕博士研究生、撰写多篇学术论文、参与管理、学科建设等,留给驻站、做技术推广的时间就可想而知。虽然西北农林科技大学设置了“推广研究员”岗位,可是条件苛刻,每年能晋升者寥寥无几。而把大量时间用于技术推广的教师,自然在学术科研、申请国家自然科学基金、发表SCI论文方面要弱一些。因此,农业技术推广对大多数教师来讲毫无吸引力,已建试验站也常年仅有个别教师和研究生。

(3)试验示范站与合作社之间脱节。在地方建立试验示范站的目的是为了引领更新地方产业的技术和产品,将新技术推广到每位农户手中得以应用才是根本。但现实是试验示范站基本常年空闲,专家一年内在某个村、某个乡镇举办几次技术培训,个别农户现场指导一下。合作社负责人一般情况下也会参加培训,但因自身年龄、接受和学习能力问题,未必自身就能带头做好。

1.2 农民专业合作社与农户

一个县同一产业拥有数个甚至十几个合作社很常见。一个种植大户拉上几户或十几户农户就可以成立合作社。他们形式上是合作社,实际上依然是各种各的地,合作社对社员没有任何技术帮扶、指导。而这些合作社自身也未必就掌握了新技术,成立的目的只是为了获得政府对合作社在政策方面的项目资助。这些合作社负责人有时也会做(或付费请别人做,贴自己标签)一点加工样品或者建立一个简易小厂房,然后再去找政府部门,以期获得更多项目资助,而资助的经费大多都没有用到技术发展或带动社员脱贫致富上。

2 农产品加工技术转化“最后一公里”

2.1 科研院所与农产品加工企业

农业大学甚至普通本科院校都有食品科学技术学院,他们有新技术和产品,更有技术转化的强烈需求,但在寻找与加工企业合作中出现了断层。这种合作关系的建立,目前都是由教师靠自己的人际关系去联系、最终建立合作关系。所以依靠这样的方式来建立起科研院所与加工企业之间的合作关系,基本是凤毛麟角。

不用说中小企业,就是产值上亿的企业也有技术需求。不少农产品加工龙头企业也只是一个规模大一些的“手工作坊”,技术含量低、没有机械化。他们有强烈的技术需求,但不知道哪个专家在某个领域有实力,能解决他们的问题,所以只能将技术需求搁置。

企业失信和对专家不尊重、不信任也影响专家技术转化积极性。在与某企业洽谈合作之前,很少有某专家的技术专利正好与企业需求契合,一些企业负责人对专家表现出明显不尊重、不信任。在合作洽谈初期,企业通常会要求专家根据他们的需求进行专项技术或产品研发,这时专家都会要求企业出资负责此部分研发费用。仅有很少的企业会出一分钱,让你干三分钱的活,更多企业则承诺让专家先垫钱出产品,待他们满意后再付钱,可在他们想方设法套出核心技术或原理后,他们找各种理由不付钱。而专家在此过程中已经付出了交通车旅费、时间、财力和前期研发投资,心血付诸东流。

2.2 农产品加工企业与农民专业合作社

农产品加工企业与当地合作社之间的农产品供销存在脱节。有实力的加工企业建有自己的原材料基地,保障自己的需求;没有实力的在批发市场或地头收购,与合作社之间没有任何供销合作。原因包括:(1)农产品价格不同年份间会有波动,价格上扬会增加企业成本;同时企业会担心合作社在价格上敲企业竹杠。所以无论是自建基地,还是到批发市场购买,都可以做到将成本降到最低。(2)规模大一些的企业,生产需求的原料多,对农产品原材料品质要求有保障、可控。如果与合作社签订产品包回收协议,而合作社的产品品质达不到要求,处理纠纷会很麻烦。(3)合作社不愿意与加工企业合作。生产的产品品质较好的合作社大多不愿意将产品卖给加工企业,因为后者通常不像其他地头收购商一样立即付现。在数次奔波索要、还不一定能拿到全款的情况下,合作社再也不会愿意跟加工企业合作。

3 农产品销售“最后一公里”

3.1 农民信息不对称、没有统筹安排、常一哄而上

农民是生产农产品的主体。很少有合作社和农户能对全国甚至本地区同一农产品种的种植面积、销售渠道、市场行情趋势及其承载力有足够的了解。他们能知道的是今年本村某某种了多大面积的某菜、挣了多少钱,明年我也要种。其他有点实力的村民也这么想,结果没几年全村面积已经扩大到几千亩、甚至更大面积。没有通畅销路的盲目扩大规模,必然会导致某个年份产品价格狂跌。这时我们就看到了媒体上的报道:某地什么产品滞销,请大家伸出援手。可这点帮助解决不了根本问题。

3.2 没有统一组织、销售渠道窄

无论是产业达到一定规模还是不成规模,我国农产品的销售基本都是靠农户自己解决。除少数有销售渠道的农户外,绝大多数农户就像一盘散沙,要么零售、要么等待贩子上门到地头收购。从农户地头到消费者终端,可能要经历3-5道贩子倒手,价格可能翻了几番、甚至十几番,农户最辛苦、可挣到的钱最少,其原因就是全国贩子几户每天都在网络和电话交换信息、联手压价或趋利取货,因为追求利润最大化是他们的目标。除此之外,在行情不太景气时,农户不团结、互相拆台压价,也给贩子以可乘之机,造成更多农户产品不得不低卖甚至亏本贱卖。

4 产业推广协会可破解三个“最后一公里”衔接

难题

目前从农业农村部到县农业局农技推广站/中心都设有农业技术推广的办公室和人员,但通常一个县农技站的工作人员不超过5人,负责全县所有农业产业的技术推广。比较常见的是,园艺站站长一人负责全县的所有果树、蔬菜、食用菌、中药材等产业的技术推广。对一个几十万人口的县而言,站长一人可能要服务几万户农户。

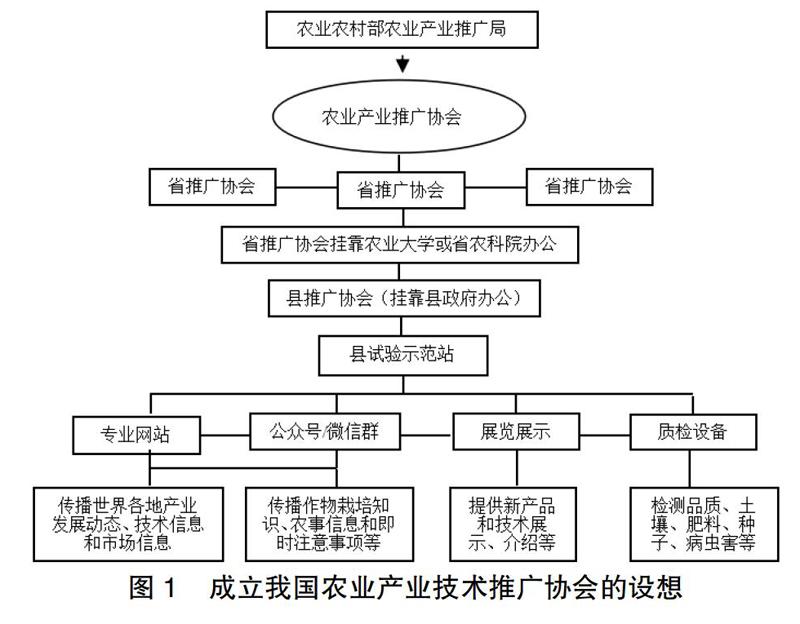

因此,笔者提出在农业农村部设立农业推广协会,下辖省推广协会和县推广协会(见图1)。农业农村部推广协会按农作物种类分设如玉米、水稻、马铃薯等产业协会,小众种类如葱姜蒜韭菜可统称为调料品产业协会等,有办公室和相应工作人员。除按作物种类设立各自的办公室和工作人员外,协会还应成立一个产品销售办公室和相应工作人员。除与大型电商平台、外贸企业和国外销售商建立合作关系外,还应通过网站、公众号推送各作物产品的国内外产供销动态,为国内新鲜农产品、加工品销售(包括出口)、品牌包装与提升、展览展销等提供帮助。省、自治区和直辖市推广协会设在农业大学或省农业科学院,按作物种类设办公室和相应工作人员,其会长和分管各产业的副会长应专职从事技术推广,由农业大学或农科院任命。他们应该是从事专业技术出身,不仅要对本省的产业发展现状了如指掌,而且要跟全国其他同行有密切交流与合作。县推广协会挂靠县政府,设有办公室和工作人员,试验示范站是他们的展览展示场所。他们的职责是建设自己的宣传网站和公众号/微信群,在试验站展览展示新技术和产品,对当地产品品质、土壤墒情、病虫害情况等进行实时监测。在市场销售、技术需求、适宜种植面积等方面与省推广协会密切沟通或寻求帮助。在这样的产业推广体系中,每县对于某个特定的产业,其合作社只批准一家,或从众多合作社社长中选一位担任总会长,由县推广协会任命。

因县域是技术推广从科研院所到农户、从科研院所到加工企业的关键难题。在我们设想的农业产业技术推广协会体系中,省推广协会就是产业技术专家团的集合体,他们将能为各县产业技术推广提供充足的技术保障。县推广协会在经费有保障的情况下,与合作社联手在试验站和示范户中推广新技术,有效调控各产业的种植面积,生产出高品质农产品,与当地加工企业洽谈产品供销和技术合作,发展电商销售,在农产品供过于求时寻求省和农业农村部推广协会的帮助等。从而有效地克服了三个“最后一公里”衔接难题。

5 产业协会需要削减、规范、法定和职业化

目前我国各类学会、协会的设立非常不规范,有官方批准的,还有民间自立的。比如有关莲藕的有中国园艺学会水生蔬菜分会、中国园艺学会水生花卉分会、中国花卉学会荷花分会、中国淀粉协会莲藕淀粉分会。实际上这些学会或协会基本都是那么些同行,交叉重复率很高,而且对产业技术推广也没做出实质性工作,因此建议国务院将现有全部学会和协会废除。然后按照本文提议和他们的意愿,按产业种类将他们分配到省推广协会或县推广协会中。

在本文设想的农业产业推广体系中,需要国家将原先投放到农业农村部、科技部和财政部的各类推广资金,全部投到推广协会,专款专用,独立考核。省推广协会是连接农业农村部推广协会与县推广协会的中间载体,在农业农村部推广协会下拨推广经费时,必须要求省推广协会将全部或90%以上经费划拨给各县推广协会,专款专用,不准挪用。而省推广协会有权监督、审计县推广协会财务。

目前各类学会、协会名目繁多、种类林立,因此对合作社和农产品加工企业的公信力远不如当地政府部门,因此本文设想将协会纳入政府部门、法定化,是基于在县域与合作社、加工企业和农户合作必须要有公信力的考虑,否则各项事宜难以贯彻执行下去。

农业产业推广协会职业化包括国家投入常态化、职责分工明确、人员专业职业化、能可持续发展。若想使设想的推广协会体系可持续发展,国家的常态化投入是前提,县推广协会能吸引专业人才、并长期留住是关键。这一点可以借鉴日本经验,要求硕士以上学历,有实践经验更佳。政府为其提供优厚的物质待遇和3次免费进修机会,经过2~3年工作后,可轮岗到政府其它部门工作。

[参考文献]

[1] 申秀霞. 我国农业大学科技推广模式优化研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2016.

[2] Seevers B, Graham D, Conklin N. Education Through Cooperative Extension [M]. New York:Delmar Publishers,1997.

[3] 李冬梅,严立冬,刘智,等.日本农业技术推广体系制度结构的分析及其启示[J].四川农业大学学报,2008,26(3):266-269.

[4] 张正新,韓明玉,吴万兴,等.美国农业推广模式对我国农业高校的启示与借鉴[J].高等农业教育,2011(10):88-91.