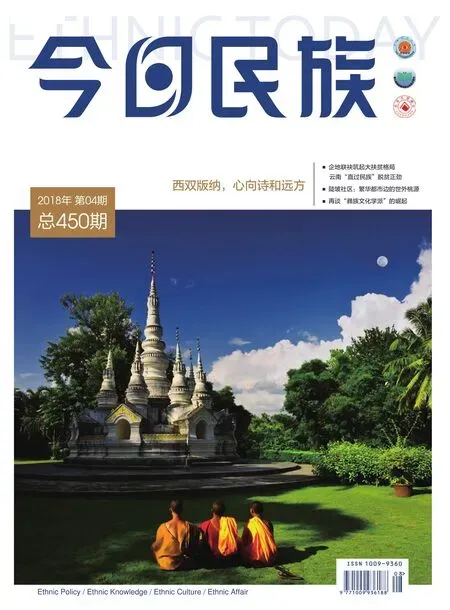

男“编”女“绣”的告别悄无声息

2018-05-14中央民族大学2017级孝通班徐也晴

□ 文·图 / 中央民族大学2017级孝通班 徐也晴

千百年来,竹编工艺在南碱村男人们的手上被演绎到了极致,也贯穿了南碱村人的生活和信仰。

云南玉溪市新平县腰街镇曼蚌村委会,一个叫南碱的花腰傣聚居村落,我们了解到一种格外浪漫的恋爱方式——折扇定情。小伙子制作一面竹制的折扇,送予心仪的姑娘;姑娘在折扇上,绣饰上彩线花边后送还给小伙子。一来一往,情愫渐浓。

不过,遗憾的是,这种浪漫或许要和我们告别了。近年来,传统手艺竹编和刺绣纺织工艺日渐式微。不安的我们,试图在这场告别仪式上找到问题的根源,从而提出建设性意见,让当地独特精美的竹编和刺绣工艺摆脱日渐衰落的阴影。

男“编”女“绣”里,岁月很慢,生活很满

走进南碱村,我们很容易找到男“编”女“绣”形成的根源。

这里气候炎热多雨,地处坝区,分布着大片竹林,种植业发达。竹编,取之于此,用之于此,顺理成章。

前几辈,南碱村的男人们大多是竹编工艺的高手。饭后休憩的时光或者农忙闲暇时,村里的男人们都会拿起工具,将竹子砍成长而细的竹片,编织成各式各样的用具。一次可装七八种菜的菜提、固定装水土锅的“箩箩”、捕鱼或者黄鳝的篓子、姑娘们随身携带装物品的秧箩、孩子们的玩具“水母鸡”……千百年来,竹编工艺在南碱村男人们的手上被演绎到了极致,也贯穿了南碱村人的生活和信仰。

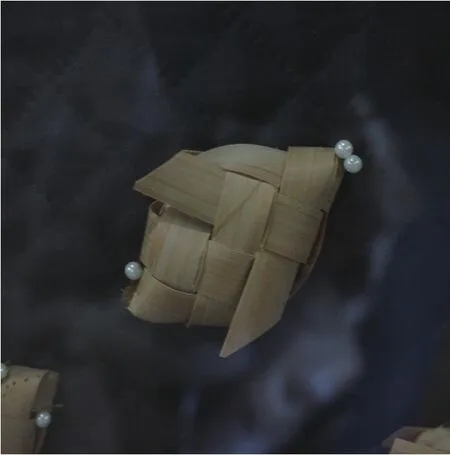

这些竹编的器皿,包括生活用具、生产用具、装饰品、玩具、宗教信仰礼器等。南碱村人把捕鱼的篓做出不同的型号、不同的开口,以捕捉不同种类的鱼。还有一种竹编的扇子,在男女反复交换制作中完成,制作过程也是男女恋情升华的过程。一种手掌大小的饭盒,可直接盛饭,是村民们农忙时带饭的“便当盒”。葬礼上,人们会在这种饭盒里装满米饭,放在逝者的衣服口袋里,寄托他们对亡灵世界和来生丰衣足食的心愿。辟邪的“达辽”,也是竹编的六角星型器物,类似防护用的围栏。据说在门上挂上涂抹了鸡血鸭血的“达辽”,野兽们就无法接近了。

同是守护、建设家园,女人们的手艺是纺织刺绣。

南碱村是一个傣族聚居村落,因女子独特美丽的服饰,这里的傣族被称为花腰傣。花腰傣的“花”不仅仅见于腰,也可以理解为刺绣纹样、衣饰颜色以及衣件的缤纷繁复。

过去,南碱村的女孩子,很小就开始跟随自己的母亲、祖母学习纺织刺绣的手艺。直到现在,南碱村还留存着近10台木质的传统织布机。织布,是一项“苦工”,手脚并用的动作重复而单调,一匹布通常需要九种配色,仅是织出手掌大的布料就需要半个月的时间。刺绣的图案复杂多样,绣线的颜色、粗细都要随图案调整。花腰傣服饰中的一条腰带,就需绣上一个月。整套服饰的制作时间、所需精力可见一斑。

幸运的是,女人们可以坐在一起,用社交来缓解刺绣这种高强度工作的辛劳。根据居住地的远近和亲疏关系,南碱村的女人们通常是聚集在村头和村中刺绣。她们习惯在午后,搬着板凳来到固定地点,一边绣着昨日未完的图案,一边其乐融融地聊天。

手艺逐渐“老去”,告别来得悄无声息

岁月很慢,生活很满。南碱村的男女,以各自的方式守护南碱恬静的生活。然而,随着他们逐渐老去,这种守护正在慢慢变得脆弱而无力——新一代的年轻人并没有接过守护的棒子。

现在,村民中会竹编技艺和刺绣纺织工艺的主要是老人。村民们公认的竹编手艺最好的是白永兴,大家都叫他“白叔”;公认的刺绣最好的白克玉、李美琼,也已经70多岁。会使用织布机织布的,也都是老人。在访问期间,一位去年身体健康还会织布的老奶奶就因病半边瘫痪,只能卧床休养,织布的手艺自然也就放弃了。

年轻人普遍对继承传统的竹编、纺织刺绣手艺兴致不高——相比较而言,他们更愿意打工赚钱。毕竟,从事手工艺的收入,远远不能满足年轻人的生活所需。一个竹编的小饭盒,售价才20元。手艺一流,能创作新的、富有时代感作品的白叔,至今仍然住着传统的土掌房。屋内光线昏暗,屋顶甚至会漏雨。

相比竹编,纺织刺绣的市场价值更好一些。一件纯手工缝制的上衣500元,全套衣服2000元。然而,这是偶尔介入的专家学者们的买入价,买入数量非常稀少。老人们缝制的整套服饰,大多是送给新媳妇儿的礼物。姑娘们也都不再学习这种耗时费眼的技术,能外嫁的都外嫁离开了这个贫困的村庄,离纺织刺绣越来越远。

即便是年轻人老去,无需再担负养家重任,他们也缺乏学习竹编、纺织刺绣工艺的热情。当被问及之后会不会学习竹编、纺织刺绣时,很多中青年人都不能给出肯定的答案。一方面,因为替代的产品非常多,还物美价廉;另一方面,因为当地人很少经商,竹编和纺织刺绣产品的市场价值一直未得到承认。

传统工艺传承,等待余晖中的觉醒

尽管这些传统手艺面临着失传的风险,但也不是完全缺少传承的途径。近年来,随着政府、专家学者和公益组织的介入,南碱村的竹编和纺织刺绣工艺有复苏的迹象。

近年来,村里建起了传统工艺传习馆,收集展示了部分高质量的传统手工艺品。生态人类学家尹绍亭也常收集李美琼的纺织刺绣作品,带到昆明展览或者帮助出售,并大力展开宣传。“远近”公益项目每年定期组织志愿者前往南碱村进行手工艺等方面的调查,帮助村民们进行宣传。每年8月份,“自然之友”的小朋友都会来到南碱,了解学习传统手工艺,活动效果良好。

从根本上来说,传统手艺的继承与传播,都需要村民们自身意识的觉醒,主动进行传承传播。这些闪耀在人类文化史上的群星,都是散播在时空下的民族记忆。唯有像保护濒危物种一般保护传统手艺,才能永远留住民族的根和情,也才能更好地提升民族文化的自信。