让学校心理辅导“活”起来

2018-05-12石家庄第二外国语学校

石家庄第二外国语学校 商 亮

近几年,中小学心理健康教育工作在不少学校轰轰烈烈地开展着。可是,作为一名中学心理教师,经常会遇到这样的困境:一是形单影只,二是心理辅导与学校教育教学工作脱节。

心理教师每天忙于上心理课、做心理辅导、组织心理测试,但是缺少同伴组织,不像其他学科组可以开展学科教研。心理辅导对学生的情况虽然分析得很到位,但是对班主任的工作缺少指导性建议。此外,依据心理咨询保密原则,心理教师不能随意将学生的情况透露给教师,这也增加了心理教师与班主任的距离。心理教师在不少学校一直被边缘化,领导和学科教师对心理辅导往往采取口头重视、行动忽视的态度。

如何提高学校对心理辅导工作的重视程度,如何提高学校心理辅导工作的实效性,心理教师如何获得团队的支持?这些问题始终令人困惑。最近,我参加了台湾师范大学教育心理与辅导学系王丽斐教授的培训,王教授提出以学生为本的辅导资源图“WISER”,使我受益匪浅。

W是指初级发展性辅导,即由校长领军的全校层面、班主任的班级层面与心理辅导室的支援层面共同合作达成,面向80%的学生。ISE是指二级介入性辅导,即个别化介入、系统合作与评估。当学生问题超出班主任的专业能力范围,且持续出现适应困难,问题无法改善时,则由心理辅导室主要负责,面向超出班主任辅导能力范围之外的学生。R是指三级处理性辅导,即资源整合。当校内心理辅导与行政资源已尽力协助学生,但其问题仍持续出现,无法改善时,则由学生辅导谘商中心(校外资源)主要负责。由校外不同专业共同分工合作,面向超出校内辅导资源的可协助的学生。

专家的引领让我豁然开朗。心理辅导工作我们一直在做,不过只是心理教师与学生的合作,缺乏心理教师与班主任、家长、校长以及校外资源的合作,也缺少心理教师之间的合作。单打独斗只能换来孤芳自赏,通力协作才能事半功倍。心理辅导工作和学校之间就像蜜蜂和花的关系。心理辅导工作就像花,要先开花产生花香;学校就像蜜蜂,闻到花香才会采蜜、酿蜜。所以,心理教师需要提高协作能力,同班主任、家长、学校行政部门以及校长协作,让心理辅导工作“活”起来。

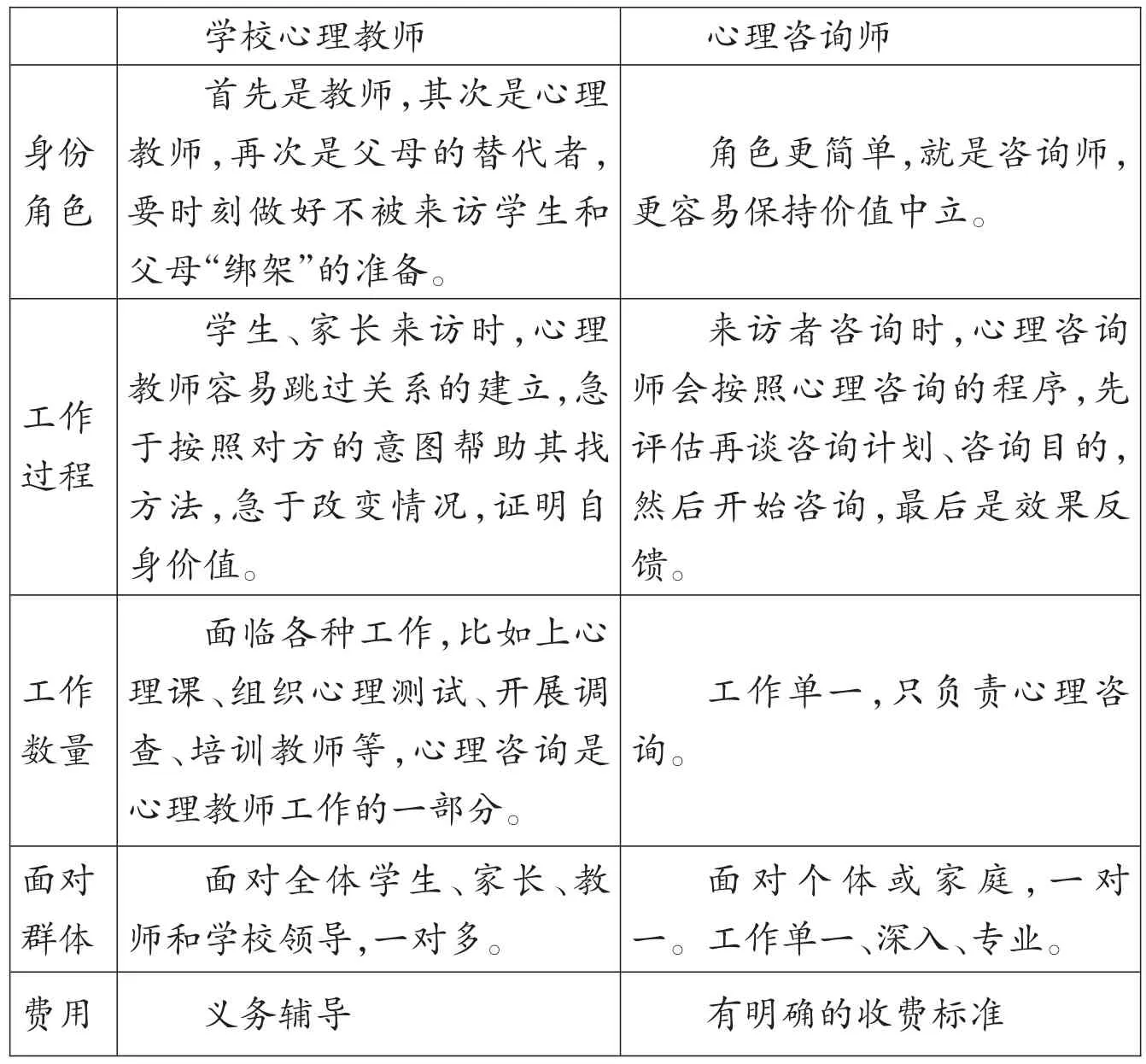

心理咨询师身份角色角色更简单,就是咨询师,更容易保持价值中立。工作过程来访者咨询时,心理咨询师会按照心理咨询的程序,先评估再谈咨询计划、咨询目的,然后开始咨询,最后是效果反馈。工作数量工作单一,只负责心理咨询。面对群体费用学校心理教师首先是教师,其次是心理教师,再次是父母的替代者,要时刻做好不被来访学生和父母“绑架”的准备。学生、家长来访时,心理教师容易跳过关系的建立,急于按照对方的意图帮助其找方法,急于改变情况,证明自身价值。面临各种工作,比如上心理课、组织心理测试、开展调查、培训教师等,心理咨询是心理教师工作的一部分。面对全体学生、家长、教师和学校领导,一对多。义务辅导面对个体或家庭,一对一。工作单一、深入、专业。有明确的收费标准

一、明确心理教师和心理咨询师的不同之处

经常有心理教师问我:我们学习了心理咨询师的理论知识,又考取了心理咨询师证,可是在实际工作中却发现,心理教师和心理咨询师有很多不同之处,这两者究竟有什么区别吗?我结合自己的工作经历,从身份角色、工作过程、工作数量、面对群体等方面进行了分析。

以上的种种不同决定了心理教师的角色定位不是社会心理咨询师,而是学校心理教师;工作性质不是社会心理咨询,而是学校心理辅导;工作时长不是长期个体咨询,而是次数少、时间短的心理辅导;工作性质不是仅面向个体的心理辅导,而是面向学校群体的心理理念的传播者和引领者。心理教师的工作态度不是认同父母改变孩子,或者认同孩子改变父母,而是早筛查、早转介,发现学生行为背后的心理语言。总之,学校心理教师做的更多的是初级发展性辅导,宣传普及、测量筛查、培训群体。学校心理健康教育工作不是心理教师一个人的工作,而应是在校领导的指挥下,自上而下地发起,再自下而上地推进。

二、明确自身的从属位置

学生往往是带着心理问题前来寻求心理上的帮助。这时,心理教师非常容易把自己放在高高的位置上,给对方提建议找方法。可是对方有时不愿意接受,或者表面接受,回到班里又恢复常态。学生在心态、行动上没有改变,导致心理辅导效果大打折扣。

千万不要以为,通过一两次心理辅导就能了解学生,或者彻底改变学生。这是不现实的,也是不客观的。因为对于学生来说,他生活在一个系统里,在他的心目中最重要的人首先是家长,其次是同伴(对于青春期的学生来说重要他人是同伴),然后是班主任和任课教师,最后才是心理辅导室、教学处、教育处等教育工作人员。所以,在学校开展学生心理辅导工作的重要人物是班主任,心理教师居于从属位置。心理教师应做到不接受不合理的期待,能做好的是理解倾听、协助工作和陪伴成长。

班主任转介学生至心理辅导室的适用原则是:出现突发危机性问题或违规行为征兆,班主任不知如何应对时;持续出现适应困难,且班主任已运用发展性策略处理,但问题仍未改善;学生在情绪、学习、人际、家庭、生活等方面出现适应困难,显著影响其学习与学校适应;班主任已和学生进行多次对话,或运用班级辅导策略,问题仍未见改善;班主任已和家长沟通,家庭教育方法改变后学生问题仍未好转等。

常见学生需要介入性辅导的情况:持续违反规定,影响班级教学活动,且经班主任辅导无效;经常出现人际冲突事件,影响同伴或师生关系,且经班主任辅导无效;持续出现干扰学习行为,影响学习成效,且经授课教师辅导无效;严重情绪困扰,影响学校生活适应,且经班主任辅导无效;经常请假或不明原因缺席,且经校方处理无效;出现伤害自己、他人的意图或行为者;超过两周以上且无原因的身心异常症状反应者等。

三、在行动上应起到桥梁作用

ISE二级介入性辅导工作的基础,是建立在成功的初级发展性辅导工作之上。心理教师应与同事、教师、家长建立正向关系。重点是尊重学生个别化差异与问题背后的心理需求,重视与系统(班主任、教育处)的合作,随时检查与评估辅导成效。

每学期都会有班主任和教育处转介到心理辅导室的学生。这时,心理教师可以发挥自己的专业特长,解决个体遇到的困惑。

第一步,建立师生联盟关系,让学生知道心理教师不是学校派来教育他的,而是和他站在一起、帮他走出困境的。

第二步,个别化评估,倾听其背后的故事,找出问题核心,挖掘其自身力量。

第三步,在征得学生同意后,将他之前没有说出的故事反馈给班主任、家长、教育处,帮助他们了解学生的真实想法,了解学生的真实情况。

第四步,大家一起整合校内资源,规划更有效率的介入协助方法。如果发现有的学生具有严重心理问题和神经症性心理问题,可推荐学生和家长进行校外心理咨询,或到专业医院就诊。

第五步,校长将个体学生的共性问题和普遍规律,反馈给全体班主任、学科教师,警醒教育工作者及时关注学生的内心世界。

学校心理健康教育是一个新兴的专业,心理健康教育工作要想取得实效,必须要有团队的辅助。心理教师可以开展每周一次的教研活动,每两周一次的学生心理发展成长小组讨论活动,每月一次的培训学习活动,因为,人与人之间的协作比个人的盲目努力更为有效。

学校开展心理健康教育不能单纯依靠心理课,而要全方位地动员学校、家长、社会力量的参与。这一全员参与的工程,是一项基于学生心理发展需求的学校心理健康服务体系。这项工程、体系需要“活”起来,心理健康教育工作需要“活”起来。