论古籍修复中“度”的把握

——以《唐诗拾遗》一书修复为例

2018-05-10汪帆

汪 帆

(浙江图书馆 浙江杭州 310007)

随着国家对古籍保护力度的持续加强以及古籍修复技艺传习的范围不断扩大,国家古籍修复技艺传习中心在浙江图书馆成立了“古籍修复技艺传习中心浙江传习所”,笔者躬逢其时,有幸成为业内名家胡玉清老师的弟子。作为传习实践内容,在胡老师的悉心指导下,笔者修复了浙江图书馆所藏的明残本《唐诗拾遗》一书。该书共计修复书叶122叶,残片叶2叶。本文将结合该书的修复流程,阐述自己的一些修复体验和感悟,以求教于业内专家。

1 《唐诗拾遗》破损状况概述

《唐诗拾遗》一书刊刻于明嘉靖三十八年(1539年),是明人高棅为所辑唐代汉文诗歌选集《唐诗品汇》之拾遗。该书主要破损状况如下。

1.1 絮化严重

最初十几叶,书脚部分残缺破损,如同棉絮般蜷缩成团,完全分不清书叶层次。书的反面因没有底面的书衣和护叶的保护,书叶长期暴露,加之与外物接触时反复揉搓,导致书叶褶皱纤维拉长变形。又由于书叶受潮后产生霉菌,致使纸张纤维降解,韧性缺失,扭曲成团。在多重因素之下,最后的几张书叶形呈棉絮状。

1.2 纸张强度降低

从第20叶开始,内叶看似完整,仅余地脚书口处有少许缺失,但地脚处周边纸张却毫无强度可言,用指尖轻压,书叶纤维就会顺势断裂。

1.3 存在霉斑污渍

由于书的印刷质量不高,部分书叶在印刷中即出现褶皱,导致书叶受潮后,褶皱中滋养出黑色霉斑;同时书叶又有较为明显的水栏污渍,产生变色现象。

1.4 书口变形

书口呈波浪形,地脚处由于絮化,呈现出蓬松状态。

2 修复《唐诗拾遗》的几点体验

针对《唐诗拾遗》一书的破损程度和状况,在胡玉清老师的悉心指导下,笔者在修复工作中,十分注意“度”的把握,并因此取得了不错的效果。

2.1 选料中的相似性原则

笔者在该书书叶检测过程中,采用Herzberg染色剂(H氏)对书叶残片进行分解染色,进而借助纸张纤维显微镜观测后,分别提取了4倍、10倍、20倍的纤维形态图。发现该纤维成分单一、形态较细、壁上无胶衣,在纤维的中段常出现局部变粗的现象(即鼓肚),借此可基本判断该书书叶纸性为纯三桠皮纸[1]。按常规,如果一味坚持“补纸原料性质要完全匹配”的话,以目前手工皮纸制作工艺及浙江图书馆所藏的龙游三桠皮纸,无论从手工纸张细腻程度、帘纹宽度,还是纸张密度、表面结构等各方面考量,从中都难以寻找到完全适合匹配的。在这种情况下,笔者想到胡老师曾经提到过:古籍修复对于材料的选择,最重要的是相似性原则。也就是说,对于修复材料的取舍,不必拘泥于材质是否完全相同,不必纠结于原料是否完全一致,科学而辩证的考量乃是从书叶的整体性着眼,从纸张细腻程度、帘纹宽度、纸张密度、表面结构等入手,选取真正能达到与之和谐匹配的补纸进行修复。由此,笔者决定选择汪六吉扎花作为该书缺失处的基本补纸。因为汪六吉扎花属于檀皮与沙田稻草的混料纸,其纸张的柔软度和光泽度与《唐诗拾遗》的书叶匹配度更高。这一成功的选择,使笔者体会到:叩其两端而折中的“中和”方法,才是最为合理的处理事物的方法。

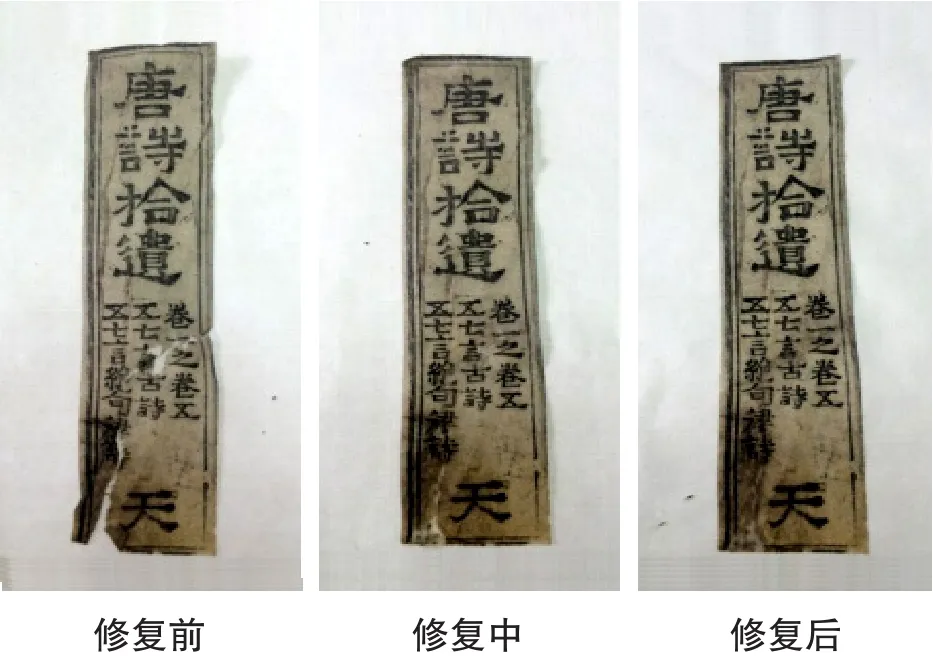

也是基于这一方法,笔者先后选取了合适的辅助补纸:宁波产的超薄皮纸(用于溜口及固定残片)、安徽潜山产的薄桑皮纸(用于加固轻微絮化处及纤维填补)、馆藏皮纸(用于天头絮化缺失处的修复)、贵州丹寨县产的构皮“迎春1号”(作为边缘絮化处的加固)。修复完成后,补纸在书叶缺失处、辅助用纸在书叶加固处、纤维填补处各显其能,使预期修复效果更显和谐得体。这一修复效果,使笔者意识到:不同破损部位应使用不同的补纸,并可根据实际情况作出适当、适宜、适度的灵活选择,创新用纸,要摆脱机械的、一成不变的僵化思维(见图1)。

图1 题签修复过程对比

2.2 染色中的宁浅勿深原则

古旧字画修复时要求不失“古”的本色,追求被修补的部位与其本身浑然一体,即需要“全色”“接笔”,追求的是“四面光”“天衣无缝”。而古籍修复中,则要求选用补纸时遵守“宁浅勿深”的原则,既要考虑保留一定程度的可辨识度,又要兼顾修复后书叶的和谐之美。如何把握古籍修复中的这一原则的度,使古籍修复无“过”“不及”,是一个难度不小的话题。国家典籍博物馆曾展出过一批宋刻珍品,其中有一部前人修复过的书,天地均接补纸,但补纸颜色明显深于书叶,与整体明显不协调,严重影响了书的美观。很显然,这是因为修复时因种种原因,违反了“宁浅勿深”的原则所致。众所周知,在古籍修复中,传统工艺往往采用植物染料,有些植物染料(如藤黄、花青)随着时间的流逝易挥发变色。而经过植物滤液(橡椀、红茶)染色后的纸张,经年累月后,颜色会不可避免地逐渐趋深。这就要求我们在染色的过程中高度关注这一特性,不但要考虑补纸使用时的“当下”之色,而且要未雨绸缪,为补纸将来可能出现的颜色变数预留足够的融合空间。

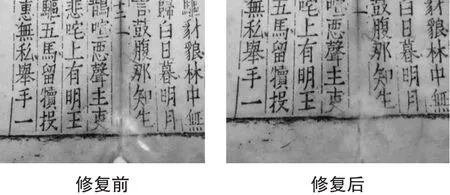

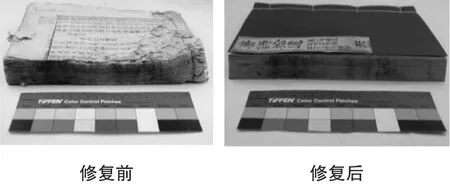

以《唐诗拾遗》为例,该书由于水渍污染,书叶呈茶色,颜色由浅至深逐渐加重,最后几叶甚至出现了红色调及灰黑色调。基于这一当下实际情况,以及为将来留下进一步“色变”余地的考虑,笔者决定选用175毫升植物原料滤液作为基础色,分别兑入1 000毫升、800毫升、500毫升不同量的纯净水,并兑入一针尖墨汁,染出3种深浅不同的同类色;再以175毫升植物染料滤液加500毫升纯净水,并兑入50毫升红茶滤液及微量墨汁,染出与末叶相匹配的纸张(见图2)。同理,在匹配该书前后护叶时,笔者也考虑到了二者的色差,在染色时,有意识地使前护叶比后护叶浅两个色号,借此避免可能出现护叶与书叶颜色相差过大的结果,最终使得整部书看起来十分协调(见图3)。在修复过程中,利用细微的色差,使补纸适用于不同的书叶,又以各种与书叶颜色相近的同类色、同性色组成统一的基调,使其产生整体和谐的效果,以“浅一色”去解释修复后的可辨识度,用整体协调性去阐述圆融之修复艺术性,笔者将其称之为“未雨绸缪的和谐预期”。

图2 细节部分修复对比

图3 整体修复前后对比

2.3 修复中的最少干预原则

古籍修复原则中,“最少干预”是一项主要的原则[2]。经验告诉我们,任何一种干预的结果,都会使被干预的事物朝着“过”或“不及”的方向变化。胡玉清老师在教授过程中非常重视修复面积和材料“度”的把握。业内都知道,凡絮化的书叶,纤维变长,笔道变形,稍施外力,就难以复原;若喷潮平整,又会使纤维结成缕状。因此,必以薄皮纸先行局部加固絮化部位,使其能移动,方便下一步工序操作。在大面积缺失的部位使用扎花补纸,此时,补纸是粘合在起加固作用的薄皮纸上的,还可进行微微调整,而不影响原书叶,符合古籍修复中“可逆性原则”[3]。采用这一方法,将修复干预控制在最小范围之内,可以避免全书托裱加固的过度修复现象。笔者认为,在这一环节中,修复“度”的把握,主要体现在修复面积与修复材料上。部分絮化的书叶看似完整,纸张却毫无强度可言,指尖轻压或笔尖轻触,书叶纤维就会顺势断裂。此时,就不可僵硬地固守“2毫米”界线,需要把“度” 适当放大一点,即适当地扩大修复面积。将补纸搭茬于纸性较强的部位,使补纸在书叶絮化部位与完整部位之间形成一个自然的过渡,以达到修复的最终目的,避免出现二次修复。同时,加固时使用的皮纸,其选择也要适当把“度”放大一点。比如,宁波产的超薄皮纸用以加固轻微絮化的部位后手感柔软,但修复后,从书叶正面观察,絮化部位的纤维浮于补纸表面,说明其纤维拉力不足以承担起加强絮化部位纸性的作用,此时就要选择纸张较厚与纤维拉力更强的安徽潜山桑皮纸。总之,当为则为,当止则止,以“度”衡之,辩证施“治”,使修复效果内外一致,和谐有序。

关于“最少干预”原则问题[4],笔者在广州中山大学图书馆召开的“2016年古籍保护与修复国际学术研讨会”上,曾与来自德国索林根工作坊的莫尼·嘉斯特女士有过面对面的探讨。嘉斯特女士认为,所谓“最少干预”就是对絮化书叶加固后,不予修复破损位置,这是国外目前经常采取的方法。笔者认同这一修复方法,进而指出,目前在日本最常使用这一方法,即对于破损的古籍表面用大张皮纸加固后脱酸干燥。但在中国,这种加固后保持原状的修复方法更多地使用在出土文献上,而对于传世文献,鉴于目前国内、业内对于修复方法的接受认可度以及文献修复后的完整性与美观度,还是考虑采用传统的修复方法,因为这还涉及到修复伦理的问题。也就是说,所谓的最少干预的程度,在不同地域、不同环境及不同文化人群中,理解程度也是不一样的。嘉斯特女士表示完全赞同笔者的观点。笔者认为,在最少干预的探讨中,文化包容也许应该有其一定的位置。

2.4 修复书叶破损边缘时的随形原则

以往,在对书叶边缘小面积破损部位修复时,往往习惯先将补纸超出边缘外进行修复,然后再剪边处理。在这次传习中,笔者从胡玉清老师那里学到了一种全新的方法,即裁齐补纸,与书叶边缘齐平修复。这种修复方法的基本要求是,在修复过程中,使补纸边缘与书叶边缘齐平。如果部分书叶边缘处原本就属弧形,补纸相应也需要随边缘形状而走。这种修复手法对修复的精细程度要求更高,看似增加了修复的难度,但从修复效果上看,由于省去了剪边这一道工序,相应的,也就不会使书叶边缘出现刀口新茬,修出来的书叶边缘也就会呈现出修复的部位与原书叶浑然一体的理想效果。

2.5 水栏污渍清除中“度”的把握

在《唐诗拾遗》的修复过程中,水浸污渍的处理需要谨慎而行,不可过“度”。前文已述,该书的刊印质量不佳,墨色浮于书叶表面,再加上絮化严重,显然不适用热水清洗法,甚至局部划洗去污法也会损害到书叶的强度,影响到字迹的墨色精神。基于这两点,在污渍的去除中,仅对书叶表面进行喷潮,然后快速用吸水纸按压抚平撤潮,通过吸水纸将书叶表面的黄色污渍与污染物部分去除。虽然效果无法与清洗法、划洗法相比,但也是根据书叶的实际情况做出的最合理、合“度”的方案选择。

2.6 捶书环节中“度”的把握

《唐诗拾遗》修复部位集中于地脚处,因此,厚度比其他部位高出不少,需要用铁锤将不平整的部位捶平。但是,在第一次采用大号书锤捶书的过程中,笔者发现,由于书叶絮化严重,经过捶书后,部分原来完好的部位也出现了轻微劣化现象。无疑,使用大号书锤犯了“过”之忌,不知该絮化书的承锤度已不能承受大号锤之重。有鉴于此,笔者即改换成小号的铁锤,并在书叶上垫数层纸,在修复部位轻捶。达到一定平整度后,再用少量皮纸垫衬内叶找平,终致这一程序顺利完成。笔者体会到:捶书需要心平气和,不能过度纠结其平整度,以保护书叶纤维强度为首要。修复过程中的手势、情绪、心态均需把握“度”的问题。

3 结语

成功修复该书,笔者深刻体会到了“度”在古籍修复中的意义。在此修复过程中,四大原则的执行及两个“度”的把握,归结起来就是古籍修复原则的集中体现和灵活运用。已有专家学者指出,鉴别善本古籍要坚守“三性”原则。“三性”原则,即包括“历史文物性”“学术资料性”“艺术代表性”三项原则[5]。古籍修复过程中“度”的把握,即属古籍“艺术性”的重要内容。准确的把握古籍修复中的“度”,不仅能最大程度地体现古籍修复“整旧如旧”的修复原则,保存古书的原貌,还能更大程度地保留其“艺术性”。中国文化历来讲究“中和”之美,所谓“中和”,从方法论上说,就是适度、适当、恰到好处。古人说“执两用中”,所谓“执中”,就是说做任何事情都必须掌握分寸,只有根据事物的客观规律而做到适当的“度”,才能达到最佳的预期效果。古籍修复工作亦当体现中华文化的这种中和之美。

参考文献:

[1]王菊华.中国造纸原料纤维特性及显微图谱[M].北京:中国轻工业出版社,2007:181.

[2]杜伟生.中国古籍修复与装裱技术图解[M].北京:中华书局,2013:6.

[3]张平.浅析古籍修复的基本原则[M]//张志清,陈红彦.古籍保护新探索.杭州:浙江古籍出版社,2008:120.

[4]杜伟生.古籍修复原则[M]//张志清,陈红彦.古籍保护新探索.杭州:浙江古籍出版社,2008:120.

[5]张志清,陈红彦.古籍保护新探索[M].杭州:浙江古籍出版社,2008:125-126.