我国图书馆残疾读者服务研究综述*

2018-05-10陈艳伟

陈艳伟

(深圳图书馆 广东深圳 518036)

残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾和多重残疾几大类型。根据第六次全国人口普查我国总人口数及第二次全国残疾人抽样调查,我国残疾人占全国总人口的比例和各类残疾人占残疾人总人数的比例,推算2010年末我国残疾人总人数8 502万人[1]。图书馆作为政府主导的为社会提供文化服务的机构,对残疾群体的服务体现出公共性、权益性、普惠性和服务性等特征。近年来,国内图书馆界积极开展残疾读者文化服务,研究成果层出不穷。本文对我国图书馆残疾读者服务研究现状进行了综述。

1 论文年代分布情况

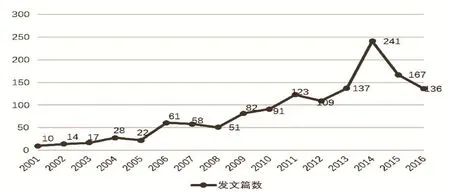

笔者以CNKI的中国学术期刊网络出版总库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国博士学位论文全文数据库和中国重要会议论文全文数据库为数据源,用检索式KY=(‘残疾’+‘视障’+‘聋哑’+‘肢残’+‘智障者’+‘盲人’+‘弱势群体’)*‘图书馆’进行跨库检索,截止时间限定至2016年12月25日,共检索出1 684篇论文,剔除消息、简讯等和研究无关的数据,共得到有效论文1 347篇。每年发表的研究论文分布情况如图1所示。

图1 图书馆残疾读者服务研究论文年代分布图

从图1可以看出,我国图书馆残疾读者服务研究分为3个阶段:2001—2005年为研究起步阶段,年均发文量为10~20篇,研究内容主要是对图书馆开展的残疾服务的讨论与总结,兼及残疾服务面临的主要障碍分析。2006—2010年为研究发展阶段,年发文量保持在每年50篇以上,研究内容主要包括国内外视障读者的服务现状、经验介绍、存在问题和未来发展探讨等。2011—2016年为研究大力拓展阶段,发文量在2014年达到了顶峰。2016年发文较少,这和截止发文时间及数据库时滞有一定的关系。此阶段的研究内容基本还是以视障群体为主,但也开始关注听障和智力残疾等类型读者,视障数字阅读和无障碍服务逐步兴起。

2 研究机构及研究作者分析

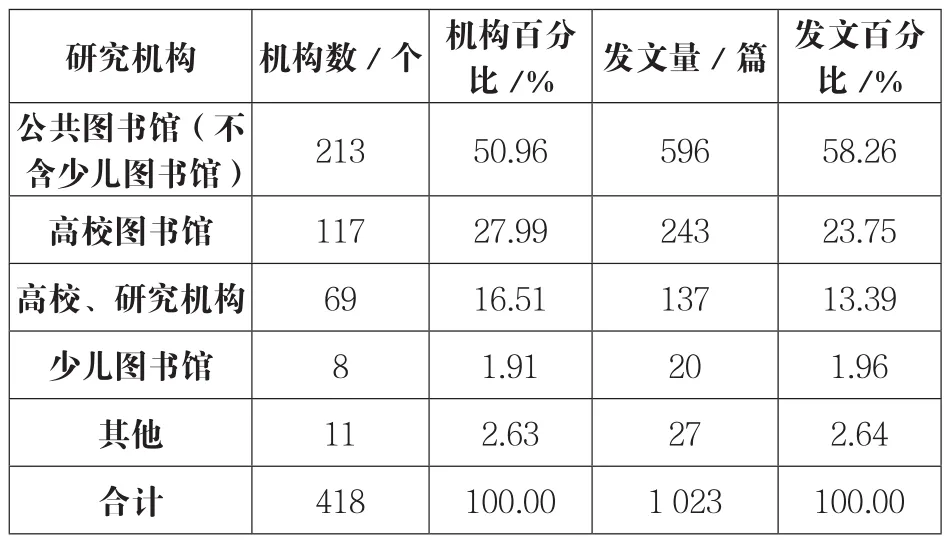

从表1可以看出,公共图书馆(不含少儿图书馆)是残疾读者服务研究的主力军,发文量占比达58.26%。其次是高校图书馆,发文量占比23.75%。高校、研究机构的发文量紧随其后,占比13.39%。

表1 各研究机构发文频率及其占比

在各研究机构中,残疾群体服务发文量居前10的机构为:深圳图书馆、平顶山学院图书馆、浙江图书馆、广州图书馆、南京图书馆、黑龙江省图书馆、重庆图书馆、南京特殊教育职业技术学院图书馆、广州大学图书馆和南京特殊教育职业技术学院。这些机构在残疾群体服务研究中有一定的影响力。

从统计结果可以看到,我国残疾读者服务核心作者研究群规模不大。发文量较多的是深圳图书馆的陈艳伟、大连市残疾人康复文体活动中心的刘玮、平顶山学院图书馆的朱海英、浙江大学信息管理学院的王素芳、南京特殊教育学院图书馆的袁丽华等。这些作者多独立发表论文,合作度较低。

3 研究主题分析

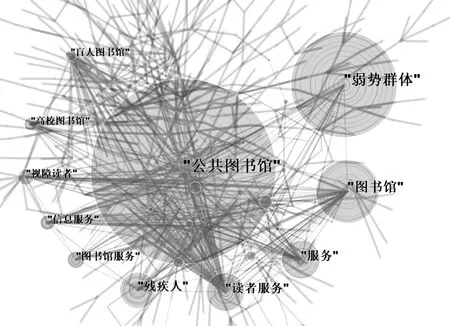

从图2中我们可以清晰地看出,“公共图书馆”和“高校图书馆”是图书馆残疾群体服务研究的两大前沿阵地,“弱势群体”“视障读者”“残疾人”“盲人图书馆”等是残疾群体读者服务研究的热门关键词。在Citespace软件的分析基础上,深入挖掘论文详细数据后,笔者归纳了如下5个图书馆残疾群体服务的重要研究议题:残疾群体服务理论、弱势群体、高校图书馆残疾人服务、公共图书馆残疾人服务、无障碍技术及数字图书馆。

图2 研究论文关键词共现图谱

3.1 残疾群体服务理论

图书馆界一直积极关注残疾群体服务,其研究理论也源远流长,一些学者进行了有益的探索。残疾群体服务理论主要包括残疾群体服务的基本概念、服务属性、目标人群、核心目标以及服务视角下的阅读推广和提升等。即残疾人服务是什么、为什么、应该怎么做一类的问题,解决残疾人服务的服务目标和价值定位。

《中华人民共和国残疾人保障法》于1991年5月15日正式实行,使全社会对残疾人的单纯依靠自觉,由道德维护的义务性服务变成了法定的、明确的责任,受到法律的约束。20世纪90年代,王波、徐佩芳等人认为,残疾人图书馆是顺应国际潮流、实现残疾人平等参与社会的基本权利的手段之一,纷纷呼吁图书馆不但要继续做好现有残疾读者工作,还应疏通思想,克服畏难心理,以强烈的事业心和责任感,积极主动地研究和分析潜在读者,加强对残疾读者群的综合研究,包括残疾读者的类型、阅读心理、文献类型、阅读方式等。21世纪后,对残疾人服务的理论研究逐渐增多和深入。周玉陶、邵建萍、王子舟、蒋永福、章忠平、金鑫等人从各自的理论知识和实践背景出发,均从图书馆对残疾人服务的内涵、外延和性质等问题进行探讨,有宏观层面的高屋建瓴,也有微观层面的要素分析。学者们从图书馆服务平等、均等化、包容性等多方面论述了对残疾人服务的意义及对残疾群体实施知识援助的方式、方法。但也可以看到,残疾人服务理论至今没有主流的、统一的理论共识。

3.2 弱势群体

这部分的研究论文较多,一般把残疾人作为弱势群体的一部分进行研究。这部分针对残疾人群的研究内容主要包括:①弱势群体服务政策:张政分析了ALA弱势群体政策中的《针对残疾人的图书馆服务》(2001),从硬件和软件方面进行了详细的解读[2];王素芳分析了IFLA弱势人群服务图书馆专业组所制定的有关残疾人的服务政策《残疾群体利用图书馆——检查清单》(2005)和《聋哑群体图书馆服务指南》(2000),对图书馆残疾人服务的物理环境、馆藏、设施、设备、服务活动进行了探讨[3]。②弱势群体知识援助:樊广玲从社会意义、提供知识援助的措施及对弱势群体知识援助的主动性、持久性、多元性等方面探讨公共图书馆对弱势群体的知识援助[4];肖雪研究了弱势群体知识援助的实施内容、意义、原则及公共图书馆实施知识援助的必要性和可行性,详细分析了公共图书馆知识援助应进行的新制度建设及应采取的具体措施[5]。③弱势群体服务现状、问题及对策:洪伟达、周吉、赵国忠、潘拥军、易菲等人从弱势群体服务现状着手,从不同的角度总结了近年来公共图书馆服务弱势群体工作中存在的问题,并分析其成因,进而探讨解决的对策,以便公共图书馆能更好地为弱势群体服务,充分发挥其在构建和谐社会进程中的积极作用。

3.3 高校图书馆残疾人服务

这部分研究主要包括两部分内容,一是在实证调研的基础上分析高校图书馆为残疾读者服务中存在的不足,从服务理念、阅览环境、服务保障、服务内容、服务形式等方面提出了高校图书馆为残疾读者服务的对策,这方面的研究者以王臻、何海钊、刘冬梅、丛淑丽等为代表。二是介绍国外高校图书馆对残疾学生服务的优秀经验,并对我国高校图书馆残疾人服务进行思考,这方面的研究者有徐汉荣、胡松庆、杨朝晖、鄂丽君、宗何婵瑞等。

3.4 公共图书馆残疾人服务

公共图书馆作为残疾人服务研究的主力阵地,其研究论文也独占鳌头。这部分的研究主要包括:

(1)国外优秀经验介绍。1979年,吴则田编译了《美国图书馆为盲人读者服务近况》,用200多字对美国图书馆为盲人读者服务进行了介绍,这也是最早一篇介绍残疾读者服务的文章。1979年至1988年,残疾读者服务引起了国内学者的关注,期间共涌现了十多篇国外图书馆残疾读者(多是盲人读者)服务的经验介绍文章。这些国家主要是美国、西德、苏联、日本、俄罗斯等开展视障服务较早的国家。2000年以后,对国外残障服务的介绍更加深入。刘博涵等分析了法国国家图书馆残障服务个性化的无障碍服务设施、多方位的残障读者数字服务、个性化的残障读者活动、全面的馆员和志愿者培训等特点,指出我国应从完善相关法律与政策、关注残障读者服务细节、发挥国家级平台作用、广泛联合各界力量推广弱势群体服务等方面提升残障读者服务水平[6]。王林军对俄罗斯盲人图书馆视障服务的特点进行了总结,建议我国从法律支持、引进现代化技术设备、加强盲人文献资源建设、整合资源和多渠道实现文献送到身边等方面进行加强[7]。王薇对日本公共图书馆的残障文献资源建设实践进行了梳理,指出我们应进一步推动信息无障碍的立法工作,加强相关标准体系的研究,发挥公共图书馆资源等优势[8]。夏凡等对加拿大图书馆界为残疾人服务的现状进行了总结,指出我们可以从基础服务、培训服务、参考咨询服务等方面效仿学习[9]。肖永英等分析了英国公共图书馆和专门志愿组织图书馆为视障人士提供服务的优劣之处,介绍了近年来两种类型图书馆开展的各项合作活动,并说明因缺乏科学管理和充足资金而出现的问题[10]。

(2)国内工作实践。随着公共图书馆对残疾人开展工作的逐步深入,出现了大量对国内残疾人服务工作实践进行总结分析的论文。这些论文采用案例分析法或调查方法,对我国公共图书馆领域的残疾人服务工作进行了比较深入的探讨。以案例分析法介绍国内公共图书馆残疾人服务的论文大都是针对视障读者。这些案例介绍涉及广东省立中山图书馆、深圳图书馆、广州图书馆、浦东图书馆、苏州图书馆、金陵图书馆、抚顺市图书馆、南京图书馆、重庆图书馆、湖南图书馆、浙江图书馆、温州市图书馆、广西壮族自治区图书馆、黔南州图书馆、廊坊市图书馆、哈尔滨市图书馆、山西省图书馆、杭州图书馆等,这部分论文内容丰富详实,既有实践经验介绍,也有对存在的问题的剖析及未来发展的探讨,涵盖资源、服务、阅读推广、志愿者服务、电子阅读、社会合作等多个方面。

另外,有部分作者采用调查方法对地区公共图书馆残疾人服务进行了分析研究。如陈宏宙以陕西省111家公共图书馆视障阅览室的建设和使用数据为基础,就公共图书馆为残疾人服务的现状、存在的问题及改进措施进行了阐述[11]。张靖等从残障用户群体情况、无障碍设施、特殊馆藏、特殊服务及管理等方面对广东省市级以上公共图书馆的残障用户服务情况进行了问卷调查和分析,提出增加特殊馆藏、提供特殊服务、设立专门服务部门和馆员、增强服务宣传和社会合作等建议[12]。赵荣等通过对北京市24家公共图书馆进行网络调研,并对开设视障阅览服务的7家公共图书馆进行田野调查,从公共图书馆视障阅览服务的环境、资源、服务和管理4个方面了解北京市公共图书馆视障阅览服务的现状和问题[13]。

此外,国内对视障以外的其他类型的残疾人士的研究论文较少,这与国内公共图书馆开展其他类型残疾人服务实践较少有密切关系。笔者以“聋哑”为关键词搜索CNKI数据库,搜到的多是特殊教育方面的论文,探讨如何在教学中提升聋哑学生的学习。只有一篇是万毅等就上海应用技术学院图书馆如何为聋哑大学生提供人性化特殊化的服务进行的探讨[14]。在智障读者方面,刘娟介绍了高雄市图书馆的“智障儿童玩具图书馆”[15];张希对广州少年儿童图书馆开展的“我是小小读书虫”智障儿童主题阅读服务进行了归纳和总结[16];梁祥珍介绍了天津市河西区少儿图书馆与河西启智学校积极开展阅读辅导、讲故事、讲读后感、读书竞赛等各种活动,为智障少年儿童送去好书,带来优质的服务[17]。

3.5 无障碍技术及数字图书馆

信息技术在推动图书馆为残疾群体服务的发展中起着举足轻重的作用。随着信息技术的发展及在图书馆残疾群体服务中的应用,国内学者对无障碍技术及数字图书馆的研究也逐渐活跃。研究的议题主要包括两个方面:一是多媒体无障碍技术。1996年,张大华就对盲人自动阅读系统进行了探讨,分析了汉字识别模式、汉字识别类型、汉语语音合成的原理和方法,并对盲人阅读系统建立的问题和解决方法进行了研究[18]。刘玮提出通过视觉导向系统、听觉导向系统和触觉导向系统相结合的方式构建盲人图书馆导向标识系统,方便盲人读者利用图书馆[19]。陈艳伟分析了图书馆利用多媒体推进开办免费电脑培训班、开展有声化OPAC服务、利用辅助器具扩大服务资源、丰富残障人士的精神文化生活、开展丰富多彩的读者活动、共建助残平台、建立共建共享机制等无障碍服务的实施措施[20]。方彬[21]、刘波[22]、张科[23]分别从计算机技术和软件的角度深入研究了面向视障用户的个性化图书搜索系统、有声读物系统和数字化图书馆信息获取相关技术。二是视障数字图书馆建设。2008年10月14日,国内首家盲人数字图书馆在国家图书馆成立,盲人用户可通过盲人读屏软件上网,免费收听国家图书馆的电子图书、在线讲座等数字资源。之后对视障数字图书馆的研究逐步兴起。研究议题主要包括视障无障碍网站及数字图书馆的现状、设计策略、建设、架构等。高恩泽等通过分析中国盲人数字图书馆的服务特点及成效,指出中国盲人数字图书馆服务中存在残障人士“数字鸿沟”巨大、数字图书馆少、技术指南和建设标准及资源建设规范不统一等问题,提出致力于利用新技术、新平台构建全方位、立体式文化助残信息服务体系,努力构建覆盖全国的信息无障碍体系[24]。陈艳伟从视障人士的电脑操作水平和使用互联网的现状出发,分析了其使用网络的特点,并从网络因素和视障人士自身因素两个方面分析了其信息需求的障碍。在此基础上从内容设计、辅助配置设计和文本替换设计及志愿者加入等方面探讨了视障图书馆的建设[25]。刘英华等从盲人数字图书馆项目管理的角度,对系统的建设和设计背景、功能需求以及技术架构等方面进行分析和论述,并对盲人数字图书馆的相关技术内容进行必要的整理和归纳[26]。唐晓娟在对国内外盲人数字图书馆分析比较研究的基础上,从网页设计、资源建设、信息服务、功能模块四大方面提出盲人数字图书馆的设计策略和范例[27]。

4 结语

通过对37年来我国图书馆残疾读者服务的研究论文分析可以看到,我国图书馆界在这方面的研究机构以公共图书馆为主,高校图书馆也逐渐重视残疾读者服务的实践与研究工作;研究的主题比较广泛,国内外经验介绍及展望、阅读推广、志愿者团队建设、无障碍数字阅读是研究热点,残疾儿童服务、残疾群体阅读立法等研究也逐渐得到关注。同时,研究中也凸显了一些不足,如研究主要集中在视障读者服务领域,对其他类型的残疾读者研究较少;很多实践经验介绍仅仅是介绍自己馆的做法,对未来发展提出的思考多泛泛而谈,无实质性内容;残障阅读理论研究尚待完善,理论研究在指导实践工作中显得不足;持续研究的作者较少,核心作者研究群小;无障碍技术研究多停留在技术层面等。

参考文献:

[1]2010年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数[EB/OL].[2017-09-02].http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.

[2]张政.ALA弱势群体政策及对我国图书馆参与建设和谐社会的启示[J].大学图书馆学报,2006(1):14-17.

[3]王素芳.IFLA弱势人群服务图书馆专业组制定的服务政策及对我国的启示(上)[J].图书馆,2006(6):17-21,84.

[4]樊广玲.公共图书馆对弱势群体知识援助探讨[J].图书馆论坛,2005(4):54-55,81.

[5]肖雪.公共图书馆对弱势群体知识援助的理论与方法[D].武汉:武汉大学.2005.

[6]刘博涵,王小妹.法国国家图书馆残障读者服务现状及启示[J].图书馆建设,2016(10):63-67.

[7]王林军.俄罗斯盲人图书馆视障服务的特点与启示[J].山东图书馆学刊,2015(1):101-104.

[8]王薇.日本公共图书馆的残障文献资源建设实践与启示[J].图书馆建设,2013(6):22-25.

[9]夏凡,郜向荣.加拿大图书馆界为残疾人服务之现状及启示[J].图书馆建设,2008(3):100-104.

[10]肖永英,梁培之.英国为视障人士提供的图书馆服务[J].图书馆建设,2006(4):82-84.

[11]陈宏宙.陕西省公共图书馆视障阅览室建设及利用情况调研报告[J].图书馆研究,2015(6):15-21.

[12]张靖,等.广东省公共图书馆残障用户服务调查[J].图书馆建设,2013(12):36-40.

[13]赵荣,吴玉娇.北京市公共图书馆视障阅览服务现状[J].图书情报工作,2012增刊(1):115-117.

[14]万毅,徐阶斌,卫菁.高校图书馆为聋哑特殊读者群体服务的研究:以上海应用技术学院图书馆为例[J].图书馆论坛,2012(2):121-123,52.

[15]刘娟.台湾智障儿童玩具图书馆[J].图书情报论坛,2000(4):53.

[16]张希.关爱智障儿童阅读——广少图智障儿童主题阅读服务记录与分析[J].山东图书馆学刊,2012(6):51-53.

[17]梁祥珍.智障少年儿童阅读辅导工作的探索与实践[J].图书馆学刊,2011(6):104,136.

[18]张大华.盲人自动阅读系统初探[J].北京图书馆学刊,1996(2):100-110,121.

[19]刘玮.盲人图书馆导向标识系统的构建[J].河南图书馆学刊,2013(2):124-125.

[20]陈艳伟.多媒体在推进图书馆无障碍服务中的应用研究[J].图书馆建设,2011(1):71-74.

[21]方彬.面向盲人的个性化图书搜索系统[D].杭州:浙江大学,2011.

[22]刘波.面向视力残疾人的有声读物系统分析与设计[D].北京:北京邮电大学,2012.

[23]张科.面向视障用户的数字化图书馆信息获取关键技术研究[D].成都:电子科技大学,2013.

[24]高恩泽,毛雅君,李健.携手共建信息无障碍平台共同推进图书馆文化助残:中国盲人数字图书馆服务状况及展望[J].新世纪图书馆,2016(6):57-60.

[25]陈艳伟.基于视障人士网络信息需求的视障图书馆建设研究[J].图书与情报,2012(6):33-36.

[26]刘英华,李福坤.盲人数字图书馆——功能需求与技术架构的分析[J].图书馆研究,2010(理论版3):25-28.

[27]唐晓娟.盲人数字图书馆的构建研究[D].金华:浙江师范大学,2010.