婴幼儿血管瘤2 761例流行病学及临床特点分析

2018-05-09严文杰李宗香杨凤元

严文杰,李宗香,杨凤元,黄 熙

婴幼儿血管瘤是一类病因尚不明确的来源于血管内皮细胞的良性肿瘤,多发生于皮肤和软组织,以血管内皮细胞异常增生为特点,发病率为4%~5%[1],其病因、发病机制尚不十分清楚。既往对婴幼儿血管瘤的分类、风险等级、诊治比较混乱。2013年Luu等[2]根据婴幼儿血管瘤的发病部位、大小、面积等将婴幼儿血管瘤分为高风险、中度风险、低风险3个等级,对婴幼儿血管瘤是否需要干预、何时干预提供了指导性意见。2014 年4月,国际血管瘤和脉管畸形研究学会(ISSVA) 提出对ISSVA 分类的全面修订草案,对婴幼儿血管瘤依据形态和侵袭深度进行了分类[3]。笔者对所在医院近年来收治的2 761例婴幼儿血管瘤的流行病学和临床特点进行回顾性分析,以期对婴幼儿血管瘤有更深入的了解,为深入开展婴幼儿血管瘤的防治提供证据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集2014年8月—2017年8月在桂林医学院附属医院皮肤科初诊的2 803例婴幼儿血管瘤门诊及住院患儿的病历及治疗记录,逐一记录相关研究内容。设计临床资料调查表,收集的资料包括患者信息(性别、年龄)、发病时间、就诊时间、区域分布、血管瘤情况(数量、部位、大小等)及治疗方式。

1.2 信息的质量控制

由2名医师对录入的患者信息进行逐一核对,查漏补缺,发现问题及时更正。纳入标准:诊断婴幼儿血管瘤并信息记录完整。剔除标准:信息记录不完整。

1.3 统计学方法

所收集资料为定性资料,以例数和百分数表示,采用SPSS 25.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用卡方检验组间有无统计学意义,P<0.05认为有统计学意义。

2 结果

2.1 流行病学调查结果

本研究收集的2 803例婴幼儿血管瘤资料根据上述纳入及剔除标准,剔除42例,共纳入2 761例患儿,其流行病学调查结果如下。

2.1.1 年龄及性别分布情况 2 761例患儿中出生时即存在占1 364例(49.40%),3个月内出现占2 724例(98.66%),其中足月儿2 668例(96.63%),早产儿93例(3.37%);就诊年龄<1个月711例(25.75%),1~3个月1 252例(45.35%),3个月~1岁696例(25.21%),>1岁102例(3.69%)。男性患儿812例,女性患儿1 949例,男女比例为1:2.4。

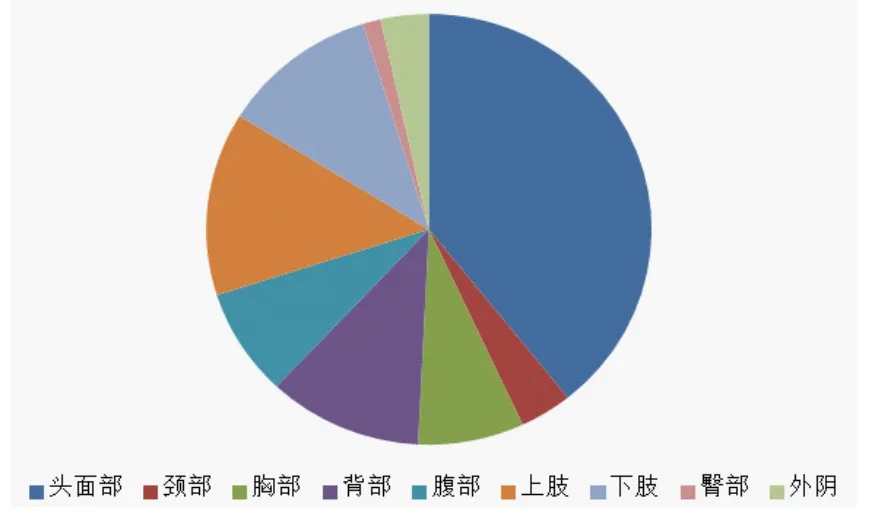

2.1.2 婴幼儿血管瘤发生的部位 本研究统计显示,婴幼儿血管瘤患病人群涵盖9个部位,其中头面部1 085例(39.30%),颈部105例(3.80%),胸部212例(7.68%),背部309例(11.19%),腹部223例(8.08%),上肢381例(13.80%),下肢314例(11.37%),臀部36例(1.30%),外阴96例(3.48%),以头面部最多见(图1)。

图1 婴幼儿血管瘤发生的部位图

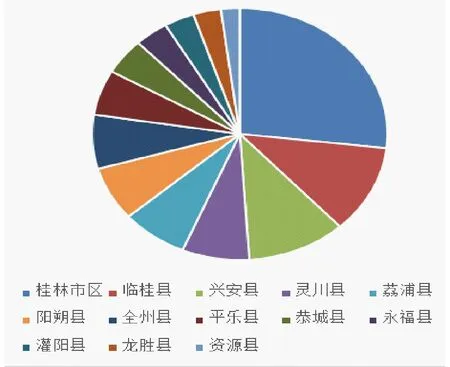

2.1.3 地域分布情况 2 761例婴幼儿血管瘤患儿 ,经统计显示,其中籍贯位于桂林市区716例(25.93%),临桂县303例(10.97%),兴安县289例(10.47%),灵川县197例(7.14%),荔浦县194例(7.03%),阳朔县185例(6.70%),全州县185例(6.70%),平乐县155例(5.61%),恭城县124例(4.49%),永福县99例(3.59%),灌阳县88例(3.19%),龙胜县81例(2.93%),资源县55例(1.99%),桂林以外其他地区90例(3.26%)(图2)。统计数据显示婴幼儿血管瘤地域发病率以桂林市区最高,但因各地域人口分布不同、地理位置距医院远近不同、医院辐射范围等因素存在,需进一步联合其他医院进行统计分析。

2.2 婴幼儿血管瘤的类型及风险等级

图2 桂林市婴幼儿血管瘤地域分布图

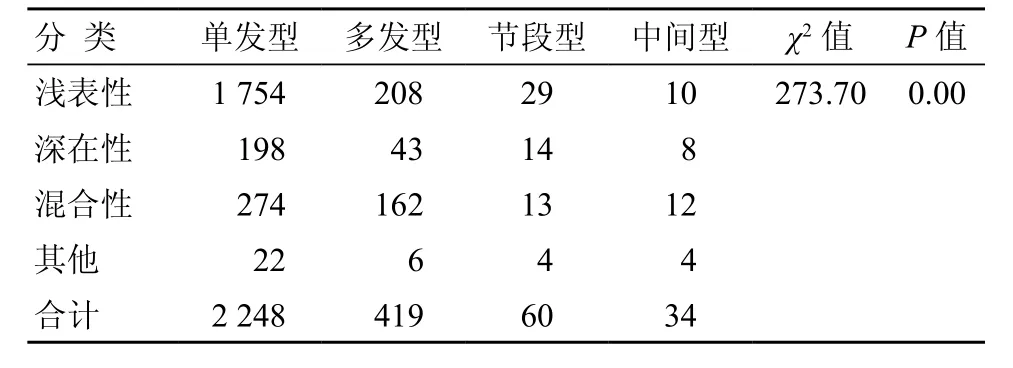

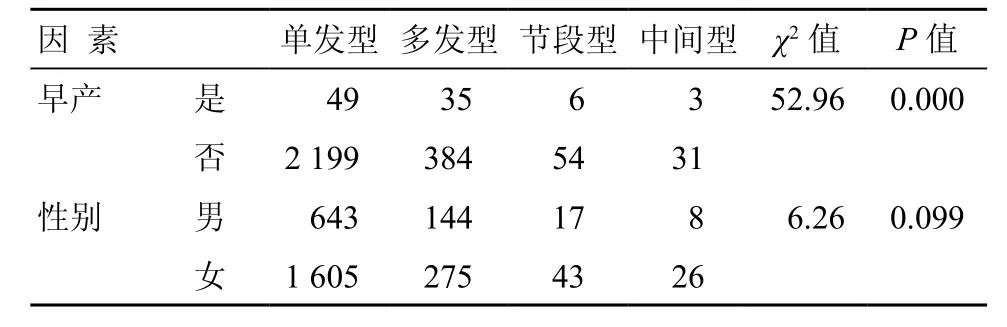

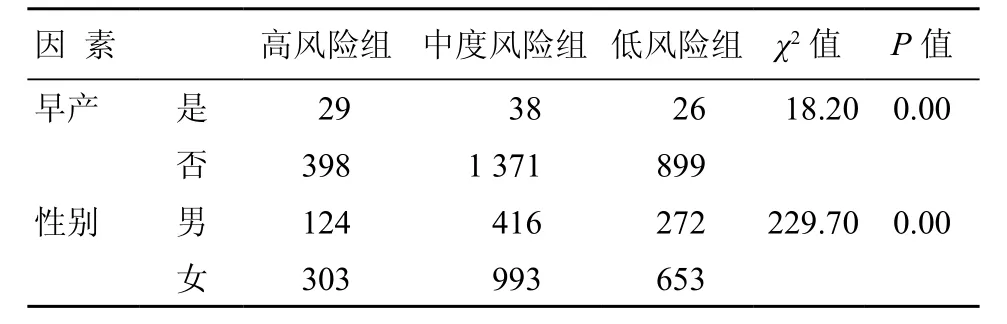

2 761例婴幼儿血管瘤患儿中单发型2 248例(81.42%),多发型419例(15.18%),节段型60例(2.17%),中间型34例(1.23%);浅表性2 001例(72.47%),深在性263例(9.53%),混合性(浅表+深在)461例(16.70%),其他(包括网状性、顿挫性等)36例(1.30%),浅表性、深在性、混合性、其他4类在单发型、多发型、节段型、中间型差异有统计学意义(P<0.05)(表1),以浅表性最为多见。早产儿与足月儿比例在单发型、多发型、节段型、中间型存在显著差异(P<0.05),性别比例在单发型、多发型、节段型、中间型间差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。高风险婴幼儿血管瘤427例(15.47%),中度风险婴幼儿血管瘤1 409例(51.03%),低风险婴幼儿血管瘤925例(33.50%),以中度风险婴幼儿血管瘤居多。早产儿与足月儿比例在高风险组、中度风险组、低风险组存在显著差异(P<0.05),性别比例在高风险组、中度风险组、低风险组亦存在显著差异(P<0.05)(表3)。

表1 婴幼儿血管瘤型别与类别之间关联性分析 (例)

表2 各型别婴幼儿血管瘤与相关性因素的对比 (例)

表3 婴幼儿血管瘤风险等级与相关因素的对比 (例)

3 讨论

婴幼儿血管瘤是最常见的良性肿瘤,婴幼儿期多发。婴幼儿血管瘤的发病存在性别差异,一般认为男女比例为1:2~1:5[4],本组资料为1:2.4,与既往资料相符。婴幼儿血管瘤可以发生在人体任何部位,但以皮肤和皮下组织多见,本研究显示发生于头面部占39.30%,与相关文献报道基本相符[5]。

既往对婴幼儿血管瘤的分类、风险等级、诊治比较混乱,2013年Luu等[2]根据婴幼儿血管瘤的发病部位、大小、面积及并发症等将婴幼儿血管瘤分为高风险、中度风险、低风险3个等级。高风险婴幼儿血管瘤:①面部节段性血管瘤>5 cm,伴随结构异常(PHACE),瘢痕,眼/气道受累;②腰骶部、会阴区节段性血管瘤>5 cm,伴随结构异常(LUMBAR),溃疡;③面部,厚度达真皮或皮下,或明显隆起皮肤表面非阶段性大面积血管瘤,组织变形,有形成永久性瘢痕、毁形性风险;④早期有白色色素减退的血管瘤,此为溃疡形成的标志;⑤面中部血管瘤,高度存在毁形性损害的风险;⑥眼周、鼻周及口周血管瘤,有功能损害、毁形性损害风险。中度风险婴幼儿血管瘤:①面部两侧、头皮、手足血管瘤,毁形性风险,有较低的功能受损风险;②身体褶皱部位血管瘤(颈部、会阴、腋窝),有高度形成溃疡风险;③躯干、四肢节段性血管瘤>5 cm,有溃疡形成风险和永久皮肤残留物。低风险婴幼儿血管瘤:躯干、上肢、下肢(不明显),有低度风险的功能损害、毁形性损害。本调查显示婴幼儿血管瘤以中度风险为主,占51.03%,其次为低风险婴幼儿血管瘤,占33.50%,高风险婴幼儿血管瘤占15.47%,占比最少。2016版血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南建议高风险和中度风险婴幼儿血管瘤应尽早治疗,低风险婴幼儿血管瘤如瘤体生长迅速应尽早治疗,如瘤体稳定可随诊观察或尝试使用外用药物[6]。综合本研究数据可见大部分婴幼儿血管瘤应尽早治疗。

2014年4月在澳大利亚墨尔本召开的第20届国际血管瘤和脉管畸形研究学会(ISSVA)提出对ISSVA分类的全面修订草案[3],将婴幼儿血管瘤依据形态和侵袭深度进行了分类。将婴幼儿血管瘤分为单发型、多发型、节段型、中间型,分类为浅表性、深在性、混合性(浅表+深在)、网状性、顿挫性、微增生性等,

对婴幼儿血管瘤分析按等级的划分及将婴幼儿血管依据形态和侵袭深度进行分类很好地指导了临床诊治。本研究对婴幼儿血管瘤各分类及分型进行统计分析,显示各分类与分型之间存在显著差异,进一步说明不同类别的婴幼儿血管瘤间型别也存在差异。国外文献报道早产儿血管瘤的发病率明显升高[7],本研究进一步阐明早产因素不仅在婴幼儿血管瘤的单发型、多发型、节段型、中间型存在显著差异,在高风险、中度风险、低风险的风险等级上亦存在显著差异,早产可由母体因素、胎儿因素、妊娠并发症等多种因素引起。本研究提示早产在婴幼儿血管瘤的发生、发展中起重要作用,是导致婴幼儿血管瘤发生、发展的重要因素。性别因素在发病率上存在差异已是不争的事实,本研究显示性别因素在高风险、中度风险、低风险的风险等级上存在显著差异,而在婴幼儿血管瘤的单发型、多发型、节段型、中间型未见显著差异。本研究提示性别因素对婴幼儿血管瘤风险等级有关,但与其发病类型无关,可进一步说明性别因素为进一步促进婴幼儿血管瘤发展的因素。婴幼儿血管瘤新的分类方法及风险等级的评定为临床工作提供了可靠的指导,在婴幼儿血管瘤的诊治中不仅要注重年龄、部位、大小、深度、生长速度等因素,也要考虑患儿是否早产、性别因素在婴幼儿血管瘤的发病、发展及预后的重要作用。大部分婴幼儿血管瘤应尽早积极治疗,需结合多种相关因素对不同的婴幼儿血管瘤选择恰当的治疗手段。

【参 考 文 献】

[1]李丽, 马琳. 普萘洛尔治疗婴儿血管瘤临床应用进展 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2014, 7(5):361-363.

[2]Luu M, Frieden IJ. Haemangioma: clinical course, complications and management [J]. Br J Dermatol, 2013, 169(1):20-30.

[3]Wassef M, Blei F, Adams D, et al. Vascular anomalies classification:Recommendations from the International Society for the Study of Vascular Anomalies [J]. Pediatrics, 2015, 136(1):203-214.

[4]Phung TL, Hochman M, Mihm MC. Current knowledge of the pathogenesis of infantile hemangiomas [J]. Arch Facial Plast Surg,2005, 7(5):319.

[5]郭祯, 陈绍林, 胡卫彬. 平顶山市婴幼儿血管瘤发病情况调查分析[J]. 中国实用医药, 2012, 7(21):31-32.

[6]中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组.血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南(2016版) [J]. 组织工程与重建外科, 2016,12(2):63-93.

[7]Metry DW. Infantile Hemangiomas [M].Severe Skin Diseases in Children. Springer Berlin Heidelberg, 2014:537-545.