中国房地产财政的演变情况分析

2018-05-08付云娇

付云娇

摘要:近年来,房价问题一直受人诟病,政府自2005年起便开始借用行政权力调控房价,这期间不乏有所建树,但却因其治标不治本的性质而无法根治,文章对1992~2016年我国政府工作报告分析的基础上,大致整理出我国房地产财政的发展脉络。文章通过对相关文献的研读,认为分税制以及政府政绩考核的标准维系着“房地产财政”的稳定。地方政府对房地产财政的依赖加剧了房价暴涨,房地产财政与房地产市场均衡之间的矛盾难以根治,只能不断协调它们之间的关系,达到“居者有其所”的目标。

关键词:房地产财政:分税制:政绩考核

一、引言

“房价在发疯;百姓在发抖;中央在发愁;炒家在发笑”、“房价涨,房奴殇”……等等诸如此类的段子络绎不绝。如今的房地产泡沫不绝如缕,人们叫苦不迭。此外,于知网索引有关房地产方面的研究成果(如图1所示),发现:一是学者们对房地产方面的研究呈逐年上涨之势:二是阶段性上涨,即自1992年市场经济建立为一个转折阶段:2003年起为另一个转折阶段:2007年左右又是另一个阶段。

这表明我国房地产问题历久弥新,至今愈发为公民、学者、政府等相关利益者所重视。房价暴增的根源是什么?应该如何有效解决反复无常的房地产泡沫问题?本研究立足于我国1980年到2016年的政府工作报告,以期通过观察政府报告中关于房地产方面的描述,总结政府对房地产发展的态度变化或日政策转变的表象,并在阅读大量文献资料的基础上思索维系中国房地产财政的制度安排,从而提出政策建议以改善房地产面临的危机状况。

二、房地产财政的演变

房地产行业能否发展,必然与房地产是否为商品以及是否能自由流通紧密相关。因此,本人将市场经济的建立作为分割线,来探讨在1992~2016年政府工作报告中关于房地产方面的陈述,并借助相关文献资料分析政府措辞的变化以及产生该变化的原因。

1992年,邓小平在南方讲话扭转局面,强调继续深化经济体制改革。中共十四大随即明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,强调由市场主导企业。这种新形势下掀起的“下海”创业热潮,以及十四大所提出的将单位的福利性分房改到住房商品化和货币化的轨道上来,加速我国单位制的最终解体,这象征着我国房地产真正走向市场化。市场经济的最终建立,促使我国高度重视完善的市场体制,各类要素市场的建立必然成为政府的关注点,这点在政府的工作报告中可见一斑。如:1992年提及的:促进资金市场、技术市场、信息市场、房地产市场和劳务市场的发展。1993年,中央政府强调要在各级政府统一管理下,建立规范化的房地产市场,克服目前房地产交易中的混乱现象,这实际上表明了国家开始对房地产业进行清理、整顿。随着住房制度改革的推进,我国最终于1998年彻底结束了住房福利房分配的历史,加速了住房市场化改革,同时也为房地产市场的发展迎来了契机。

1994年,中央政府开始分税制改革,主要做法是将财权向上集约,事权下放。地方政府为完成下放的事权,不得不寻求卖地财政,中西部地区则不得不诉求农业的苛捐杂税。1995年政府工作报告提及的禁止撂荒、经营与建设用地不得挤占粮田便是地方政府圈地卖地、征收重赋的体现。1996年的政府工作报告提到“建设安居工程”,查阅资料发现此段时期的房价处于正常价位,政府并非从住房制度改革的视角出发,而是出于消耗积压的钢材。此后,2004~2006年的政府报告开始长篇幅的提及“整顿和规范土地市场秩序、坚决制止乱占滥用耕地、依法解决农村征地、城镇房屋拆迁和企业改制中损害群众利益的问题、抑制房价上涨等房地产乱象”。这其中定是存在转折意义的政策变化。查阅资料后发现:2003年中央政府规范了农业税征收标准:与此同时,土地招拍挂政策的施行致使土地牢牢掌控在地方政府手中,这在一定程度上成了房价上升的催化剂。2005年的农业税的取消自然也就刮起了“房地产财政”的浪潮,在财政税收不足的状况下,地方政府只能“以地生财”,大量企业便开始从事暴利行业的房地产投资。也正是因房价脱离其价值增长的怪象,中央政府于2005年便开始调控房价,抑制高价住房的泛滥。2010年后,政府工作报告开始明确提及“抑制投机性购房”,这证明房价问题仍旧是中央政府关注的重要问题。政府工作报告已将房地产问题归类于民生模块,并花大量笔墨粉饰房地产问题。

三、维系房地产财政的制度安排

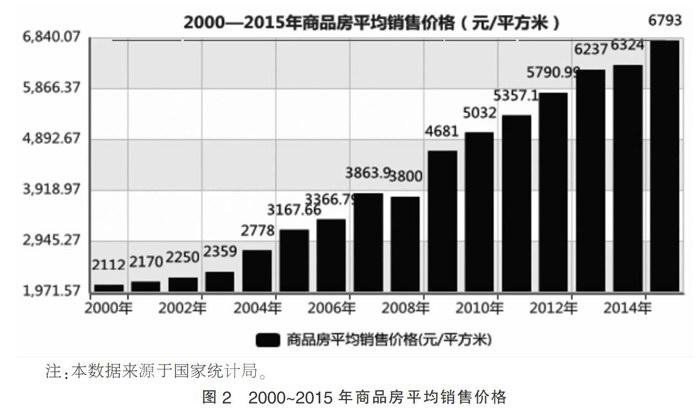

从以上的分析中,我们可以看出:自市场经济体制建立以来,我国房价问题一直为中央政府关注重点之一。从福利房到经济适用商品房,到商品房,到安居工程,再到经济适用房以及廉租房,不仅见证了住房走向市场的过程,也体现了政府为保障居民生活所作出的努力。然而,即便中央政府有所作为,但房价仍旧有增无减(如图2所示)。

图2可看出:2003年后房价明显增幅较大;2008年经融危机房价开始回落,但仍旧高于2007年之前的房价;2008年开始房价增幅加大。这与知网上房地产方面文献数量的增幅大体一致,与政府工作报告上的陈述出入并不大。总体而言,我国的房价呈上升趋势。从经济学基本规律分析,土地的稀缺性以及住房的市场化必然导致房价呈螺旋型上升。但李楠、吴武清和陈敏曾证实2001年后,房地产投资与国民经济增长有显著的协整关系,2008年后这种均衡向高位转移,但这种均衡从长远看并不均衡。也就是说,我国房价的增长偏离了市场的均衡,是一种不正常的增长,从长远来看,会抑制经济增长。为什么存在不合理的房价?换句话来说,维系房地产财政的制度安排到底是什么?

(一)分税制

图1关于房地产方面的研究数量剧增的第一个转折点虽是1992年,但从折线图中可看出其剧增峰值区域是从1994年开始的,1994~1999年基本稳定,2000年后持续高走:由于图二数据的残缺性,只能直观看出2003年后房价增长率突然陡升;而中央政府工作报告从2004年开始大篇幅强调房地产问题。表面上看三者似乎存在一定出入,但仔细分析可发现:政策具有滞后性,也正因此,中央政府对房地产问题的关注也便常常滞后于该问题的产生。稍稍查阅政府经济政策改革便可有迹可循,1994年我国进行分税制改革,重新划分了中央与地方的财权与事权,促使地方政府接收大量事权的同时,收入占全国财政总收入的比重也由1993年的78%迅速下降到1994年的44.3%。这种财权与事权的严重不对等,迫使政府另寻他路,地方政府开始以土地协议出让的方式招商引资,学者们开始嗅到了土地出让所带来的弊端,开始大篇幅探讨房地产方面的问题。总的来说,房价并未引起太大的纷争,一直到2000年,中央为解决三农问题而开始了税费改革,2003年全国完成了“并费入税”改革。这一举措加速了地方政府对土地财政的需求,土地出让收入占地方政府财政收入的比重为62.49%,成为地方政府的“第二财政”。学者们也正是自2000年部分地区税费改革所带来的房地产问题而加以研究,而2003年后,房价开始骤增,各大企业对房地产行业有了较乐观的期望,纷纷开始了投机性投资,这无疑让房价雪上加霜,面对骤增的房价,居民只能“望房兴叹”,而中央政府不得不出面控制局势,以期抑制房价。2003年后房价问题虽影响居民的生活,但仍旧属于市场经济下供需关系的正常增长,但2008年经济危机后,这种增长开始偏离市场规律,各种投机行为此起彼伏,房价问题使人们深陷苦海,这从2010年后中央政府一直强调抑制投机性购房中发现端倪。总而言之,正是因为分税制后地方政府对房地产财政的过分依赖,中央政府對房地产的调控才会屡屡失效。

(二)政绩考核制度

我国地方政府的政绩考核指标强调GDP的增长及财政收入,地方政府因分税制下依赖上级政府转移支付的“压力型体制”,只能想方设法依靠其他途径筹集资金来完成上级的指标,以促进地方经济的发展,自地方政府对土地具有可支配权,土地便成为了地方政府筹集资金的方式。土地要素有两个用途,一是为招商引资,而将土地以较低的价格乃至补贴的方式转让给企业,以便促进本地GDP发展,增加地方财政收入:二是发挥市场经济的作用,将土地卖给房地产商。随着房地产业的不断发展,房地产投资在GDP中所占的比重愈发重要,因此,地方政府便利用这一优势,不断谋取房地产行业中的暴利,这一方面能增加财政收入来解决事权下移的负担,另一方面又可用于补贴企业,拉动本地区GDP的增长。而GDP的增长,又能为地方政府官员晋升提供机遇。刘佳、吴建南、马亮(2012)根据2003~2008年中国地市级政府的面板数据,证明地方政府官员之间的晋升竞争是导致地方政府房地产财政问题不断恶化的根源之一。这也就进一步证实,地方政府为了能够在较短的时间内晋升,则必然要满足绩效考核指标,GDP的高低便是衡量官员晋升的重要因素,这就促使他们在任命期间,尽快实现短期效率,而房地产行业便能够满足快速增长GDP的要求,房地产财政便得以维持,房价自然持高不下。

总而言之,分税制下地方政府的财权皱缩,绩效考核却要求地方政府利用其有限的财政向人民提供公共服务并促进地方经济增长,这种连地方政府运转都难以维系的财政在面对GDP时便显得捉襟见肘。分税制与绩效考核的矛盾推动房地产财政成为地方政府的救命稻草,上收的土地财政不仅能够补贴企业的发展,也能顺承下移的事权。但这却加重了人民住房的负担,违背了“居者有其所”得国际目标。尽管中央针对房价问题下达了多项政策指令,房价问题依旧有增无减,如何解决房价问题也便成了中央政府的心病,

四、结论与展望

政府工作报告屡次提及房地产市场完善问题,可见房地产产业发展与经济发展紧密联系,也逐渐过渡到民生领域,影响了人民的居住状况。从政府工作报告中可看出,我国很早就开始实施住房制度改革,提倡商品房的建设,这在早期实际上是为刺激经济增长,拉动内需而做出的决策。国家真正为了抑制房价,保障居民的住房需求而采取干预则是在2005年初始,从政府工作报告中可看到:政府工作报告从1998年后就不再提及住房商品化问题,而是更多的提及房地产市场以及保障性住房问题。这就揭示了住房商品化后,房价问题已影响民生建设,有必要协调经济发展与民生问题。2003年税费的第一轮改革,促进了房地产业快速发展,却带来了房价的飙升,从而引发了一系列社会问题。这从政府工作报告中可见一斑。自2004年,政府工作报告开始专题探讨房地产发展带来的问题以及解决措施,国务院开始加强市场调控,

不管是抑制投机性住房的需求、回落房价的房地产税、限购令,还是直接保障低、中低收入家庭的住房补贴政策,虽说在一定时期内起到一定的效果。但从长远来看并未根治房地产泡沫问题,反倒在一定程度上引发新的问题。大量投资转入房地产行业在短期内确实会带动经济增长,也同时会推动房地产相关产业的发展,但这些产业毕竟是低端产业,难以优化我国的产业结构,最终必然会阻碍我国经济的长远发展。

政府要做的,便是步子迈大点。韦森就谈到我国之所以形成大政府模式、将财权揽于手,正是源于政府能在经济危机及萧条时期,能有充裕的财政投资以刺激经济发展,从而能存活于这种恶劣国际环境中。在这种情况下可在合理的范围内適当下放税收权限,增加政府财政收入用于地方的发展。或者地方政府负责公共服务的投放,但这笔资金却可向中央报销,以减轻地方政府的财政压力:其次,中央政府可从绩效考核制度下手,以政策实施效果以及人民对生活的满意度为官员晋升的最高评价标准:再者,中央政府要加大结构调整,优化产业结构,帮助地方发展高端产业以增加地方收入,同时要严格监控地方政府的土地供给,以加大土地供给的政治成本:最后,可借鉴国外从土地产生财政收入的主要税源是征收不动产保有税,逐步改变我国利用土地增值增加财政收入的做法,减缓我国对房地产财政的依赖,加快房地产市场的均衡。总而言之,政府需要不断调整房地产财政与房地产市场之间的平衡关系,为百姓谋福利。