新媒体环境下的微版权模式

2018-05-07陈小玲代江龙

陈小玲,代江龙

(1.汉口学院 外国语学院; 2.武汉工程大学 法商学院,湖北 武汉 430000)

微版权是指在互联网环境下, 打破了传统出版物品种概念的碎片化的以知识元为最小单元进行信息组织的数字化内容产品的版权。[1](P30~32)“微版权”的外延包括三个方面:从版权内体特征来看,微版权指碎片化的内容,或者篇幅微小的内容;从授权对象的角度,微版权可以指对传播网络边缘,也就是个体的授权;从授权交易价值的角度,微版权可以指单次版权授权交易价值微小的版权交易。[2](P36~38)在大数据与互联网技术飞速发展的当下,如何紧扣微版权运营的商业模式,为媒介发展助力,是当前需要深入研究的一个重要论题。

一、新媒体环境下微版权模式的兴起

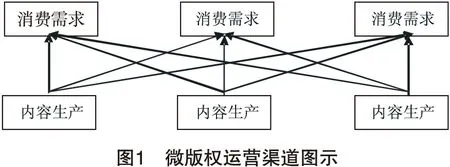

大数据时代已然来临。在媒介领域,互联网新技术带来了海量网络用户与大量网络平台信息资讯与知识内容的产出能力。强大的内容产出端为用户的个性化、定制化信息需求提供了可能。自媒体与移动媒体的发展已经影响到人们对媒体信息的消费习惯。网络用户不再跟随报纸、广播、媒体编辑的视角,而是通过订阅公众号、个性化关注等方式构建自己的朋友圈,变被动接收信息为主动选择信息。信息资讯消费需求的个性化与定制化,让版权内容生产行业面临急速变革,让内容生产与消费需求端从单一与单向关系,转变为互动与多向关系(如图1)。知识信息生产出现碎片化与扁平化趋势。用户对内容的碎片化、多样化消费需求,也与网络用户时间的碎片化现状相关。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2017年8月发布的统计结果,截至2017 年6 月,中国手机网民规模达7.24 亿,较2016 年底增加2830 万人,网民中使用手机上网人群占比由2016 年底的95.1% 提升至96.3%,[3]网络用户往往在上下班路上、睡觉前、休息间隙获取信息资讯,碎片化的阅读时间,带来的是碎片化的学习方式。

在新的信息消费环境下,数据处理能力的提升是微版权运营产生的技术基础。媒体出版行业是一个信息累积度较高的行业,尤其是进入到互联网时代之后,对信息数据的处理成了网络媒体行业发展首要解决的技术问题。而大数据、云计算、人工智能等技术的飞速发展与革新,极大地提高了数据的运算处理能力。新闻出版行业所累积的大都为“非结构化”数据,包括具有非逻辑结构的图片、文字、音频、视频等。这些正是“大数据”技术的优势所在。大数据技术通过强大的数据处理能力,将大量“非结构化”数据予以关联、优化,实现海量数据的管理,并能进行关联性识别。同时人工智能的发展,让机器通过“深度学习”,能够对人类的自然语言进行识别。人工智能技术的自然语言处理能力与自我学习能力,已经使得人机交互技术成为可能,并且让人类得以通过人工智能技术进行“碎片化”大数据的智能化处理。

微版权运营的内容生产与传播除了要求具备大数据与人工智能的技术基础之外,还离不开网络交易的支付体系。由于微版权内容的碎片化,以及海量的数据存量,在微版权运营过程中,需要解决碎片化版权内容的交易、定价、结算与支付。用户在微版权运营的消费体系内,依托的是个性化消费需求与定制化消费内容,相比较于传统的标准化、格式化版权产品,在不同产品形态、不同应用场景之下,存在不同的定价策略与定价方式。依托于互联网应用的支付宝、财付通等第三方支付平台为此种差异化、定制化的版权产品定价提供了可能,也为微版权运营模式的运行提供了基础支持。

二、微版权运营的商业实践分析

有别于传统的版权运营模式,微版权运营所针对的碎片化“版权作品”,要转化为立足于该体系之下的收益,需要依赖相应的商业模式支撑。微版权运营的参与主体实际上包括三大类型,其一是网络平台;其二是内容生产者;其三是内容消费者。其中内容生产者与内容消费者实际上并无明晰的界限,可能在某一消费场景下,某用户会成为内容生产者,但在另一消费场景下,其可能成为内容生产者。微版权运营所存在的环境属于开放式的版权交易市场,以需求为导向,随时进行随机的版权交易与消费。在此种消费格局下,互联网的免费模式对微版权运营提出了挑战。一个优秀的版权运营平台,需要为广大用户提供源源不断的版权产品产出,以满足用户的需求,同时版权内容的生产存在一定的成本,如何通过合理的收益渠道促进内容生产者的生产,是摆在版权运营方面前的重要问题。随着微版权运营在互联网领域的不断尝试,当前主要存在着三种微版权运营的商业模式,即作品打赏模式、“流量+广告”模式、付费知识服务模式。

首先,最为直接的微版权运营收益模式为作品打赏模式。在中国汉语体系中,“打赏”指的是“身份尊贵的人给低层、下属的赏赐或为报答别人的服务而给与的钱、小费”。但在互联网环境下,“打赏模式”成为一种自愿的基于内容的付费模式。打赏模式最早诞生于盛大文学网站的作品消费方式。在此种商业模式下,读者可以针对创作者某一优秀的作品或者作品片段,给予一定的物质奖励,也就是直接通过网络平台以电子支付的方式向作者支付费用。其后,在微信、今日头条、映客等网络平台上分别开通了打赏模块,而网络直播等领域的打赏更是成为平台和主播的主要收益来源。作品打赏模式最能体现出平等、自由、共享的互联网精神。在免费模式下,基于对贡献者创造性活动价值的尊重以及对网络平台的支持,消费者通过自愿付费的方式实现体系的良性运转,这样也能在自由的环境下培育出更多的优秀作品。然而,打赏模式也有其局限性,一方面,受限于读者群体自身的认知水平与付费意识;另一方面,从打赏收益的量上来看,与版权运营收益的稳定性之间还存在差距,可持续性并不强。

其次,更多的微版权运营中所采取的是“流量+广告”模式,互联网企业最常采用的是“免费服务+广告”商业模式。网络平台最大的价值在于其用户黏性与网络流量。在网络经济时代,有了流量,就有了网络用户的关注,也就能够带来收益。中国互联网企业中的领先企业BAT(百度公司、阿里巴巴集团、腾讯公司)无不是流量取胜的代表。在微版权运营过程中,版权作品通过免费的方式提供给用户,越是高质量的作品所获取的关注与转发越多。尽管作品本身为免费提供,并没有直接转换为经济效益,但大量的关注会给平台带来用户与流量。以此为基础,平台通过付费广告、竞价排名、冠名赞助等形式获取收益。

最后,越来越多的微版权运营通过付费知识服务模式获取商业利益。付费知识服务模式被认为是互联网文化产业的“下一个风口”。2016年6月,喜马拉雅FM 尝试开辟“付费精品”专区,2016年12月4日零点,喜马拉雅FM 首届“123 知识狂欢节”的销售额就达到5088 万元。罗辑思维方面近日公布的数据显示,目前旗下付费阅读产品得到App总用户529万,日活42万,订阅总份数130万,总人数超79万,得到App平均总营收2.45亿元。[4]以碎片化知识信息为营销对象的微版权运营模式,依托其高质量的原创版权,通过付费知识服务收取低额费用,聚沙成塔,最终实现高额的营收。付费知识服务模式主要立足于网络用户在面对海量的互联网信息时,为节省其选择成本、提高学习与获取有用资讯的效率,通过付费方式获取经过精选的内容,从而满足其消费需求。但就服务模式本身的变革来看,付费知识服务是将内容提供转变为了服务提供,从而实现了价值的双赢。

三、微版权运营的风险防范

微版权运营为互联网环境下需求推动的产物,围绕用户需求发现海量版权作品的价值。微版权运营的最大优势在于其依托于海量的数据基础与庞大的用户流量。而且在微版权运营的逻辑链条上,庞大的用户量又将产生海量的新作品,作品与用户之间形成相互循环,只要有明晰的规则与有效的管理,微版权运营平台可以在相对较短的时间内迅速形成规模,并产生巨大的市场效应。但海量数据需要以支持数据处理的高效运算能力为依托。微版权运营要为用户提供精准的信息服务,内容的生产者需要具备强大的用户识别与用户分析能力。

碎片化内容的微版权运营模式也面临着一定的风险,需要予以防范。一方面,尽管微版权运营的数据分析与整合能力,可以为不同的用户提供适合其需要的产品或服务,但碎片化信息本身会对用户的兴趣与知识接触形成局限性。以今日头条为例,其提供的信息推送体现为碎片化、定制化特征。根据今日头条公司的统计数据, 通过移动终端和App应用,可以记录下许多传统方式无法统计到的用户数据,包括上拉下滑、收藏、分享、顶踩,他们每天可以搜集到300 万个兴趣颗粒和110 万条的评论,再通过个性化推荐算法,系统可以把用户感兴趣的作品推送到其面前,实现精准分发。但精准化的投放会让用户局限于熟悉的领域,长此以往对社会和现实生活的认知就会出现偏差。[5](P30~32)精准化的投放会让用户形成路径依赖,被动地限制了其所接触的信息。在微版权运营过程中,应当更多地注重用户的自主信息选择权,警惕“轰炸式”的信息推送模式。

另一方面,碎片化内容的海量版权管理与版权保护,成为微版权运营过程中如影随形的潜在风险。尤其依托自媒体所建立起的版权运营平台,用户与版权生产者本身就存在着交叉关系,每天在平台上有大量的原创版权作品产生与分发,在作品的流转过程中,如何识别版权作品的原创作者,防止对作品版权的侵害,对于平台来讲是一个浩繁的工程项目。针对此问题,北京东方雍和国际版权交易中心联合北京版银科技有限责任公司等机构共同发布的版权银行核心技术体系“版权印”,形成微版权集中交易的云平台,打造碎片化的版权内容管理平台,帮助各种媒体进行版权快速授权交易。[6]“版权印”机制的核心价值在于让作品和版权不再分离,是将作品信息、载体信息、版权信息、授权规则、价格等进行统一封装,并以图标、代码、URL链接、二维码、数字水印等数字化形式与作品紧密绑定,使版权信息在作品发布、流转、交易等过程中实时可见、可查与可用。[7](P24~31)这种定向跟踪的模式一方面有助于实现版权授权许可流转的计量,另一方面也可以有效识别原创性,对海量微版权作品的版权保护进行跟踪。

四、平台型媒体:微版权运营的应用场景

在互联网技术的助推之下,平台型媒体往往能够占据较大的流量与传播优势,不仅在内容产出方面能够更大程度地激发公众的创作热情,同时也能通过更为深入的互动模式吸引到更多的用户。如何通过有效的微版权运营模式,管理好海量的互联网版权资源,同时激发大众的创新创造活力,实现版权资源的盈利,需要平台型媒体企业从以下几个方面予以解决。

首先,平台型媒体企业以及传统媒体所搭建的互联网传播平台,需要在微版权运营的管理方面更为精细化,利用好大数据与人工智能技术,建立起版权保护与运营的集中监控中心。微版权运营模式与自然语言处理技术、机器学习、人工智能和大数据密不可分。在这些技术之中, 无论是由来已久的、已经过了长时间发展与沉淀的人工智能,还是近年来刚刚兴起并受到人们青睐和热捧的大数据,它们都指向一个共同的方向,那就是“更简单、更智能的人机沟通,更快速的分析处理”。[8](P106~109)互联网所带来的平台数据的海量增长,对于人类自身的信息存储与处理技术提出了巨大的挑战。对于海量信息数据的处理,仅仅借助人力显然不够,通过新的大数据、人工智能、信息指纹等新的信息处理与管理技术,可以实现智能化的版权资源与版权信息管理。平台型媒体企业在版权管理技术的引入上,应当加大力度,成立对平台进行一体化管理的版权运营监控中心,实时监控管理平台上的版权信息资源,以实现对海量版权资源的甄别与利用,进而实现优秀版权资源的价值。

其次,在媒体融合发展中,互联网平台上的版权运营,尤其要注重对于版权资源的法律风险管理。平台型媒体要重点关注到可能产生的两类侵权行为。第一类是平台上的内容产出主体对其他平台或其他作者作品的侵权风险;第二类是在平台版权资源的运营过程中,注意相关的版权许可转让风险。在平台型媒体的版权监控与运营过程中,需要构建侵权及授权的法律审查与预警机制,尤其针对重点版权资源,要密切关注其权利流转动态。

最后,在平台型媒体的建设过程中,要实现后起平台的“弯道超车”,需要借助最新的版权运营与管理方面最为先进的区块链技术。区块链技术主要在于建立“去中心化”与“信任共识机制”。从底层技术上来讲,区块链可视为一个可以无限“增加页数”的巨型账本,每一个区块都可以看作这个账本的“一页”,每增加一个区块账本就增加一页,“每页”账本都记录了一笔或多笔交易。[9](P15)既有的平台型媒体在版权资源的运营与保护方面,存在很大的资源利用效率与版权侵权风险漏洞,而区块链技术可以解决这一“中心化”所带来的问题。尽管区块链技术目前仍然不够成熟,正处于飞速发展的过程中,但国外的Monegraph、Colu、Blockai、Singular DTV、PeerTracks、Mediachain等平台已经开始投入区块链技术的研发与运用。[10](P1~27)新技术条件下,平台型媒体起步较晚,发展的规模与速度相对而言存在一定的差距。在技术变革的前景下,如果能够率先一步,通过新的技术手段搭建起新型的媒体平台,将实现媒体企业的平台化跨越发展。

[参考文献]

[1]张新雯,陈丹.微版权概念生成的语境分析及其商业模式探究[J].出版发行研究,2016,(3).

[2] 孙赫男.大数据时代的微版权战略[J].出版广角,2014,(2).

[3]第40次中国互联网络发展状况统计报告[R].中央网络安全和信息化领导小组办公室,中国互联网络信息中心、国家互联网信息办公室,2017.

[4] 吴帅帅.免费共享的资源成待价而沽的商品——知识付费市场或是下一个风口[N].经济参考报,2017-03-02.

[5] 张新雯,陈丹.微版权概念生成的语境分析及其商业模式探究[J].出版发行研究,2016,(3).

[6] 李婧.版权印:自媒体有了“微版权”[N].中国文化报,2016-01-30.

[7] 闫城榛,曹素妨.数字环境下的版权运营[J].中国传媒科技,2013,(6).

[8] 张新雯,陈丹.“全版权”运营与“微版权”运营的比较研究[J].科技与出版,2016,(6).

[9] 赵刚. 区块链:价值互联网的基石[M]. 北京:电子工业出版社,2016.

[10] Zeilinger M. Digital Art as ‘Monetised Graphics’: Enforcing Intellectual Property on the Blockchain[J]. Philosophy & Technology, 2016,(1).