建筑项目全寿命周期生态足迹测算模型

2018-05-04陈虹宇滕佳颖王彦玉吴贤国覃亚伟

陈虹宇, 滕佳颖, 王彦玉, 吴贤国, 覃亚伟

(1. 悉尼大学 商学院, 澳大利亚 悉尼 2006; 2. 华中科技大学 土木工程与力学学院, 湖北 武汉 430074)

中国作为建筑业大国,建筑业对能源和资源的不合理利用、排放的大量垃圾和CO2已对环境造成前所未有的负面影响[1]。而到2020年中国还要在目前建筑面积的基础上新增约80%,中国迫切需要解决建筑快速发展与环境日益恶化之间的矛盾[2],合理预估评价建筑项目的生态环境影响程度,制定并推行生态最优方案,实现建筑项目的生态可持续性发展。

近几年,建筑能耗和碳排放成为生态环境影响程度评价的热门指标,但这两项指标并不能评价项目消耗的材料、水资源以及产生的固体垃圾对环境造成的影响。生态足迹是20世纪90年代早期Mathis Wackernagel提出的指标[3],已是公认的简单和有效的生态可持续评价指标[4~6],但目前生态足迹还未广泛应用于建筑项目的生态环境影响程度评价,相关研究较少,如: Solís-Guzmán[6]等构建了住宅建筑施工阶段生态足迹的计算模型,初步完善了生态足迹在建筑项目生态可持续性评价中的应用。Bin[5]等基于全寿命周期分析方法建立了生态足迹模型,用于评价住宅建筑的可持续性。但是,现有生态足迹模型或缺少考虑能源本身的生态足迹、或缺少考虑CO2生态足迹、或缺少考虑水资源和固体垃圾生态足迹的不足。

因此,本文将构建建筑项目全寿命周期生态足迹测算模型,用于作为一个集合指标,全面预估评价建筑项目全寿命周期各个阶段消耗的能源、资源以及排放的CO2和固体垃圾对生态环境的影响程度,为决策者制定生态最优方案提供依据。

1 全寿命周期生态足迹测算模型构建

建筑项目全寿命周期生态足迹是指提供项目消耗的能源和资源,以及吸收产生的CO2和固体垃圾所需的土地面积,用于明确量化项目全寿命周期的生态环境影响程度。

计算原理:首先将投入项目全寿命周期各个阶段的资源量和能源量以及产出的固体垃圾数量和CO2数量利用化石能源用地、可耕地、草地、森林、建设用地或水域生态生产性用地面积表示;然后再结合均衡因子将各类生态生产性用地面积统一为以国家公顷(national hectare,nha)[2]为计量单位的土地面积,并求和。以nha为单位比以往通用的以全球公顷(global hectare,gha)为计算单位更能真实反应国家的生态足迹情况,故本文以nha为计量单位。

全生命周期生态足迹指标EFtot由前期准备、物化、运营以及拆除和垃圾处理4个阶段的生态足迹模型构成,由式(1)计算。

EFtot=EFpre+EFcon+EFope+EFdem

(1)

式中:EFpre,EFcon,EFope,EFdem分别为建筑前期准备阶段(包括规划、设计和勘察)、物化阶段(包括材料生产和项目施工阶段)、运营阶段、拆除和垃圾处理阶段的生态足迹。

根据相关文献[7,8]可知,前期准备阶段以及拆除和垃圾处理阶段的资源、能源和碳排放量在全寿命周期所占的比例较小,本文这两个阶段生态足迹模型主要是基于物化阶段,应用相关系数折算。

1.1 建筑前期准备阶段生态足迹模型

建筑前期准备阶段生态足迹EFpre主要来自交通、办公设备、照明、空调用电和生活用水等消耗的能源、资源以及排放的CO2的生态足迹。根据建筑物化阶段的生态足迹推算,见式(2)。

EFpre=lpreEFcon

(2)

式中:lpre为基于建筑物化阶段生态足迹的转换系数,建议取1.1%[7, 8]。

1.2 建筑物化阶段生态足迹模型EFcon

建筑物化阶段生态足迹EFcon来自材料生产、施工活动过程和建设用地的生态足迹,由式(3)计算。

EFcon=EFmat+EFact+EFbui

(3)

式中:EFmat,EFact,EFbui分别表示材料生产、施工活动和建设用地的生态足迹。

EFmat由式(4)计算,材料生产的生态足迹主要来自两方面:其一是消耗的原材料生态足迹EFmr,由式(5),(6)计算;其二是原材料开采、运输加工到生产成为建筑材料过程消耗的能源和排放的CO2的生态足迹EFmp,由式(7)计算。式(4)与其他研究不同,不仅考虑材料生产能耗和排放CO2的生态足迹,增加考虑了消耗的原材料生态足迹。

EFmat=EFmr+EFmp

(4)

(5)

式中:Amr,i为第i种原材料的单位生态生产性土地面积(ha/kg);Qmr,i为第i中原材料的消耗总量(kg),由式(6)计算;λmr,i为第i种原材料占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha);n为主要消耗的原材料种类总数。

Qmr,i=qi(1+wi)

(6)

式中:qi为第i种原材料消耗数量(kg);wi为第i种建筑原材料在施工过程中因工艺损耗或管理不善等原因的废弃比例(%)。式(6)增加考虑了材料施工过程的废弃比例,更加全面地计算材料生产的生态足迹。

(7)

式中:ei为第i种材料的内含能源,包括原材料开采、加工生产和运输能耗(MJ/kg);Amp,i为第i种材料生产过程使用的能源的单位生态生产性土地面积(ha/MJ);λmp,i为第i种原材料生产过程使用的能源占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha);ACO2为吸收能源消耗过程排放的CO2所需的单位生态生产性土地面积(ha/kg);λCO2为占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha);μi为第i种建筑原材料开采、加工生产和运输过程能耗的碳转换因子。

EFact主要来自施工活动消耗的能源和排放的CO2的生态足迹,由式(8)计算。

(8)

式中:m为施工活动的总数;qj为第j种施工活动施工量(t,m3,m2);ej为第j种施工活动的单位能耗(MJ/t,MJ/m3,MJ/m2);Aaa,j为第j种施工活动使用的能源的单位生态生产性土地面积(ha/MJ);λaa,j为第j种施工活动使用的能源占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha);μj为第j种施工活动使用的能源的碳转化因子(kg/MJ)。

EFbui是建筑项目占用的土地面积,由式(9)计算。

EFbui=Abuiλbui

(9)

式中:Abui为建筑用地面积(ha);λbui为建设用地的均衡因子(nha/ha)。

1.3 建筑运营阶段生态足迹模型

建筑运营阶段生态足迹EFope由式(10)计算,建筑运营阶段生态足迹主要来自两方面:其一是消耗的水资源生态足迹EFow,由式(11)计算;其二是采暖、通风、空调、照明等建筑设备消耗的能源和排放的CO2的生态足迹EFoe,由式(12)计算。式(10)增加了运营阶段水资源消耗的生态足迹,由于中国669座城市中有400多座供水不足,110座严重缺水,对于运营阶段生活用水量生态足迹的计算是不容忽视的一部分。

EFope=N(EFow+EFoe)

(10)

式中:N为运营期年限。

EFow=AwQwλw

(11)

式中:Aw为运营期使用的水资源单位生态生产性土地面积(ha/kg);Qw为水资源消耗量(kg);λw为水域均衡因子(nha/ha)。

(12)

式中:Aoe,i为运营期消耗的第i种能源单位生态生产性土地面积(ha/kWh;ha/MJ);Qoe,i为运营期第i种能源每年消耗的数量(kWh;MJ);λoe,i为第i种能源占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha);n为运营期主要消耗的能源种类总数(电、天燃气);μoe,i为第i种能源的碳转换因子(kg/kWh;kg/MJ)。

1.4 建筑拆除和垃圾处理阶段生态足迹模型

建筑拆除和垃圾处理阶段生态足迹EFdem主要来自拆除活动消耗的能源、产生的CO2以及固体垃圾的生态足迹,可由式(13)计算。

EFdem=ldemEFact+AdwQdwλdw

(13)

式中:ldem为基于建筑物化阶段施工活动生态足迹的转换系数,建议取1%[7];Adw为垃圾处理的单位生态生产性土地面积(ha/kg);Qdw为垃圾的数量(kg);λdw为占用的生态生产性土地类型的均衡因子(nha/ha)。

2 测算模型的优势及应用示例

2.1 测算模型的优势

本文提出的全寿命周期生态足迹测算模型存在两点优势:

(1)可全面体现建筑项目在整个寿命周期内与生态自然环境之间的需求和供给关系。其中“需求”指需要生态环境提供土地面积吸收建筑项目产生的CO2和固体垃圾,“供给”指生态环境提供给建筑项目的资源和能源所用的土地面积。

(2)弥补了现有的生态足迹计算模型或缺少考虑能源本身的生态足迹、或缺少考虑CO2生态足迹、或缺少考虑水资源和固体垃圾生态足迹的不足,扩展了生态足迹在建筑项目中的应用范围,进一步完善了建筑项目生态可持续性评价理论。

2.2 测算模型关键参数的参考取值

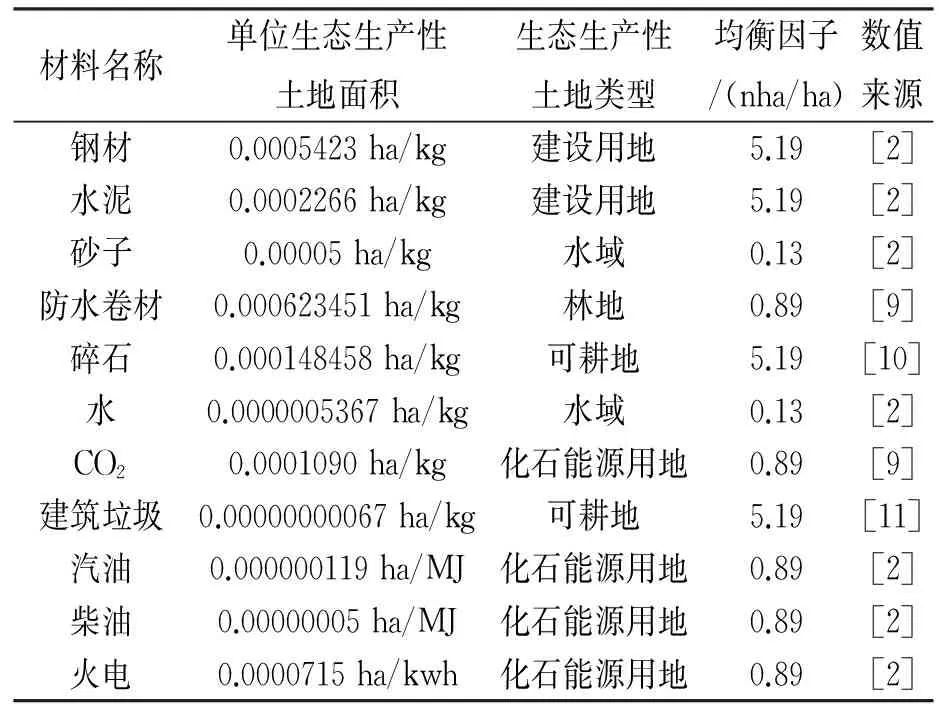

单位生态生产性面积和均衡因子是生态足迹测算模型的关键参数,具体参考数值及来源见表1。

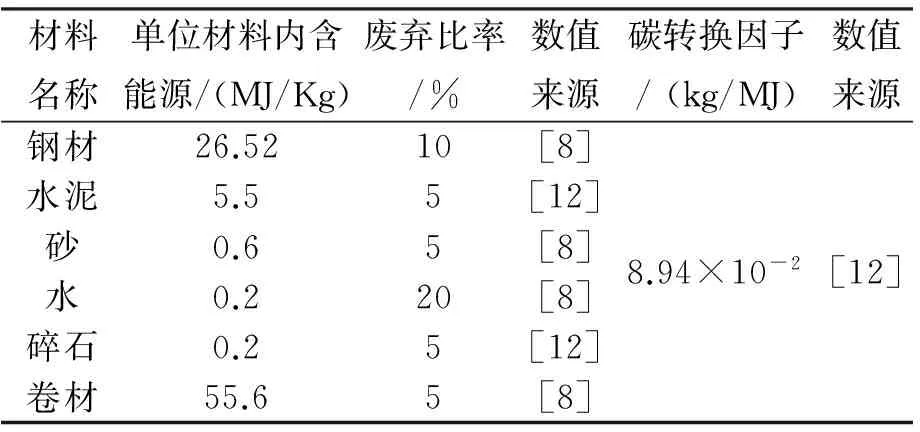

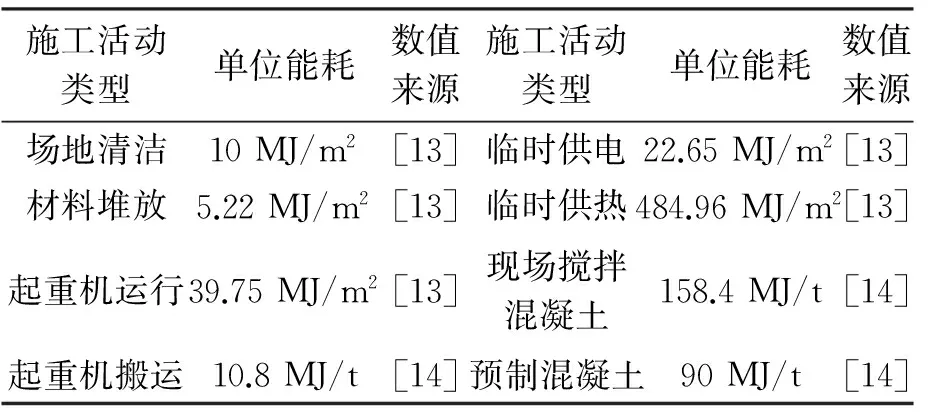

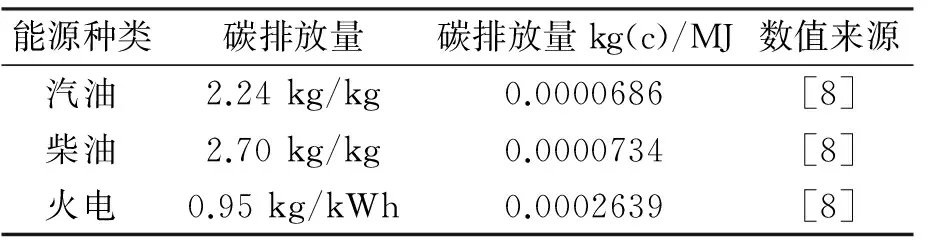

此外,材料的废弃比例wi、内含能源ei、材料生产过程的碳转换因子μi、施工活动类型及其单位能耗ej、施工活动消耗的能源的碳转化因子μj和第i种能源的碳转换因子μoe,i的参考数值及来源分别见表2,3,4。

表1 单位生态生产性土地面积和均衡因子

表2 材料废弃比率和材料内含能源

表3 施工活动类型的单位能耗

表4 不同能源的碳转换因子

3.3 测算模型的应用示例

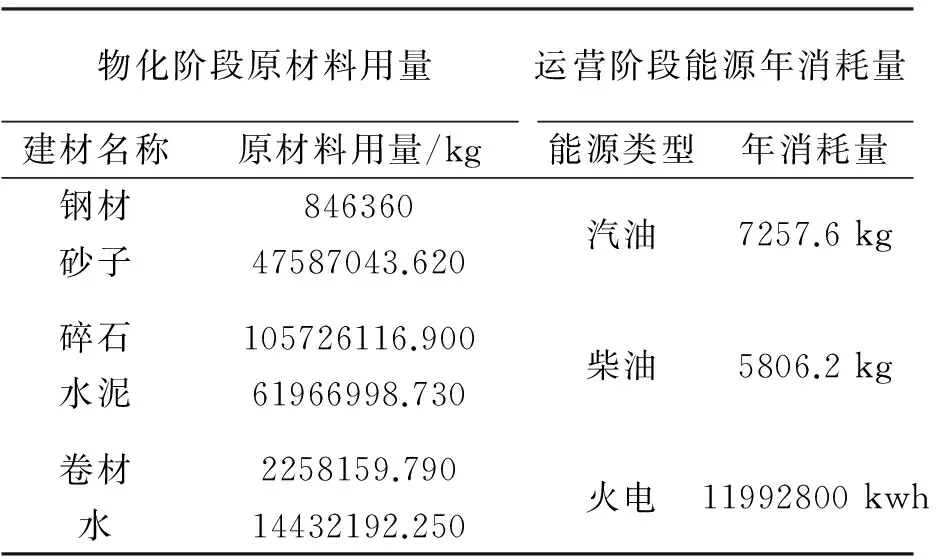

研究对象是武汉某展馆,其水资源消耗量约为175200000 kg,产生的垃圾数量约为422052170 kg,具体的材料消耗量和能源年消耗量见表5。

应用式(1)计算展馆全寿命周期生态足迹为280261 nha,由式(2)~(13)计算全寿命周期各个阶段的生态足迹,如表6所示。

表6结果表明全寿命周期生态足迹测算模型可反映项目各个阶段与生态自然环境之间的需求和供给关系,全面评价项目各阶段的生态环境影响程度,有利于明确造成生态影响的主要阶段,全面分析造成生态环境影响的原因(能源、资源、CO2和垃圾),制定生态最优方案,实现项目的可持续发展。

表5 各种材料消耗量和各种能源年消耗量

表6 全寿命周期各阶段生态足迹 nha

3 结 语

本文构建了建筑项目全寿命周期生态足迹测算模型,涵盖了建筑前期准备阶段、物化阶段、运营阶段、拆除及垃圾处理阶段4个阶段的生态足迹测算模型。本文提出的测算模型可用于全面评价各个阶段消耗的能源和资源,以及产生的CO2和垃圾对生态环境的影响,扩展了生态足迹在建筑项目中的应用范围,进一步完善了建筑项目生态可持续性评价理论,为制定生态最优方案提供依据,对推进建筑项目的生态可持续发展有非常重要的作用。

[1] Zhang B, Bi J, Fan Z Y, et al. Eco-efficiency analysis of industrial system in China: A data envelopment analysis approach[J]. Ecological Economics, 2008, 68(1-2): 306-316.

[2] 吴淑和. 绿色建筑生态足迹测算及其评价研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011.

[3] Chambers N S C W. Sharing Nature’s Interest: Eco-logical Footprints as an Indicator of Sustainability[M]. London: Sterling Earthscan, 2004.

[4] Li D Z, Hui E C M, Leung B Y P, et al. A methodology for eco-efficiency evaluation of residential development at city level[J]. Building and Environment, 2010, 45: 566-573.

[5] Bin G, Parker P. Measuring buildings for sustainability: Comparing the initial and retrofit ecological footprint of a century home-The REEP House[J]. Applied Energy, 2012, 93: 24-32.

[6] Solís-Guzmán J, Marrero M, Ramirez-De-Arellano A. Methodology for determining the ecological footprint of the construction of residential buildings in Andalusia (Spain)[J]. Ecological Indicators, 2013, 25: 239-249.

[7] 江小星. 村镇住宅建设低碳化效益评价研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2011.

[8] 李 兵. 低碳建筑技术体系与碳排放测算方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.

[9] 钱 坤. 基于能源消耗的建筑工程生态足迹评价[D]. 北京: 清华大学, 2010.

[10] 伍文艳. 基于生态足迹理论的城市绿色住宅小区评价研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2012.

[11] 李德智, 李启明, 杜 辉. 房地产开发生态足迹模型构建及实证分析[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2008, 38(4): 732-735.

[12] Li D Z, Chen H X, Hui E C M, et al. A methodology for estimating the life-cycle carbon efficiency of a residential building[J]. Building and Environment, 2013, 59: 448-455.

[13] 仲 平. 建筑生命周期能源消耗及其环境影响研究[D]. 成都: 四川大学, 2005.

[14] 杨 健, 俞庭康. AB活性污泥法的生命周期能耗分析[J]. 环境污染与防治, 2002, 24(6): 357-360.