基于本质把握和学情研究的教学思考

——以“正、反比例”教学为例

2018-05-04陈建茂

□ 陈建茂

刘加霞教授撰写的《小学数学有效教学》一书中,其引言部分的标题就是“把握数学本质+研究学生=有效教学”。笔者觉得这很有道理,因为数学教学教什么,要看数学本质;怎么教,则要看学生。

本文笔者想从“基于数学本质的把握”和“基于学生学情的研究”两个维度与读者共同探讨小学“正、反比例”的一些教学思考,从而追求有效教学。

一、基于数学本质把握的“正、反比例”教学思考

《小学数学有效教学》一书中提出了五个方面的数学学科本质,分别是:本质1是对基本数学概念本质的理解;本质2是对重要数学思想方法的理解与把握;本质3是对数学特有思维方式的感悟与运用;本质4是对数学美的体验与鉴赏;本质5是对数学精神(理性精神与探究精神)的追求。

(一)正、反比例的数学本质是什么?

《义务教育数学课程标准(2011年版)解读》中对正、反比例的数学本质做了如下描述:在现实中,有许多数量关系可以表示为呈正比例的量和呈反比例的量,其本质是两个量按一定的比例关系发生变化。如果一个量增加(减少),另一个量按一定的比例增加(减少),则这两个量是呈正比例的量。如果一个量增加(减少),另一个量按一定的比例减少(增加),则这两个量是反正比例的量。如果分别用x和y表示两个量,前者可以表示成y=ax(a>0),后者可以表示成,或xy=a(a>0)。

正比例和反比例的关系本质上是函数关系,函数的核心是“把握并刻画变化中的不变,其中变化的是‘过程’,不变的是‘规律(关系)’”。学生愿意去发现“规律”并能够将“规律”表述出来的意识与能力,就是函数思想在教学中的渗透。

(二)有哪些可行性的教学策略呢?

1.多样材料,在辨析中丰富对变量及其关系的感受,初步体会函数思想

正、反比例的教学内容是学生从对“常量”的认识过渡到对“变量”认识的一次飞跃,是函数思想渗透的重要契机。

笔者比较了人教版、北师大版、浙教版、苏教版以及青岛版五个版本的教材,只有北师大版教材在学习正比例和反比例之前,安排了“变化的量”一课,旨在结合具体情境认识“变化的量”,知道生活中存在大量互相依存的变量,并通过描述,了解其中一个变量是怎样随着另一个变量而变化的,积累表征变量的数学活动经验。其他四个版本教材都是在比例的意义和性质之后直接安排正、反比例教学内容的。

笔者认为北师大版教材的编排非常好,建议教师设计多个不同内容、不同变化类型、不同呈现方式的情境,让学生在观察、辨析、描述中进行分类,丰富对变量和变量之间相互依存的关系以及变化之中的不变的感受,初步体会函数思想。(详见北京海淀邸莉的教学课例)

2.多重表示,在对比中丰富正、反比例意义的理解,初步建构函数模型

正比例关系和反比例关系是两个重要的函数模型。函数有三种表示方法:表格、关系式(解析式)和图象,有专家认为学生朴素的语言描述也可以算一种,这就是人们通常所说的函数的多重表示(Multiple representation)。

笔者比较了国内五个不同版本的教材,梳理了各版本教材对正、反比例函数的表示方法,从中可知:(1)除了北师大版教材和青岛版教材,其他三个版本教材中都呈现了函数的四种表示方法,但北师大版教材反比例教学内容的第一个表格材料中,出现了用x、y表示长方形相邻两边的边长,这为学生抽象出解析式函数表示方法做了很好的铺垫。(2)五个版本教材在正比例函数图象的呈现方式上略有不同:北师大版教材是单独安排了一课时“画一画”;苏教版教材呈现了半成品,让学生连点成线;其他三个版本教材都是直接呈现正比例图象的。(3)除了浙教版,其他四个版本教材的反比例图象都是安排在“你知道吗”栏目中,作为一项“了解”的目标。

笔者认为,教师可以整合各版本教材的编写意图,鼓励学生经历正、反比例关系的多重表示,在表示、观察、对比中,充分感知正、反比例关系的多种表征,丰富正、反比例意义的理解,初步建构函数模型。

二、基于学生学情研究的“正、反比例”教学思考

学生学习正、反比例之前,已经具备了哪些认知基础和生活经验呢?学习正、反比例的困难在哪?又有哪些基于学生情况分析的“正、反比例”教学策略呢?

(一)学生学习“正、反比例”会出现哪些情况呢?

1.前测情况

笔者于2017年3月对丽水市莲都区的莲外小学(城区学校)和碧湖二小(乡镇学校)的六年级学生进行了关于反比例认识的前测。下面呈现其中两道选择题的前测情况。

(1)前测题

①下面( )表中的两种量,一种量变化,另一种量也随着变化;( )表中的两种量,不但一种量变化,另一种量也随着变化,而且它们相对应的两个数的乘积不变。

A.小明读一本书,已读页数和剩下页数的情况如下表:

已读页数剩下页数1 2 3 4 5 79 78 77 76 75……

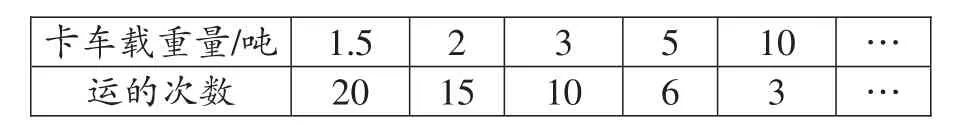

B.一辆卡车运一批大米,卡车载重量与运的次数的情况如下表:

卡车载重量/吨运的次数1.5 20 2 3 15 10 5 6 10 3……

C.一辆车以同样的速度前行,行驶的路程和时间如下表:

时间/时路程/千米1 2 3 4 5 90 180 270 360 450……

②下面( )中的两个量,一个量变化会引起另一个量变化,而且它们相对应的两个数的乘积一定。

A.长方形的面积不变,长方形的长与宽。

B.一个人的年龄和体重。

C.天数一定,生产零件的总个数与生产的天数。

D.直角三角形中,两个锐角的度数。

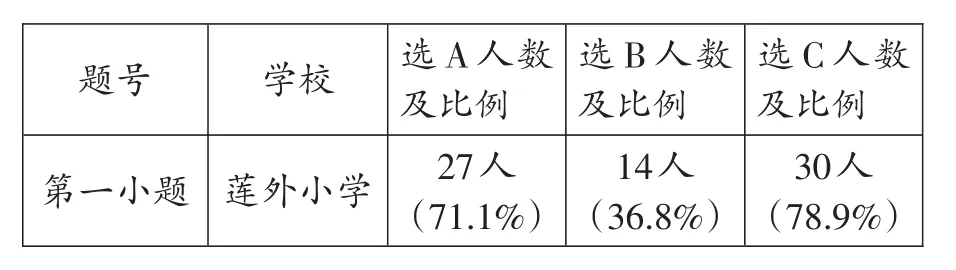

(2)前测结果及分析

第①题前测结果:

题号第一小题学校莲外小学选A人数及比例27人(71.1%)选B人数及比例14人(36.8%)选C人数及比例30人(78.9%)

续表

第①题多数学生进行了多项选择,部分学生只选了一个选项。

第②题前测结果:

选D人数及比例2人(5.3%)3人(7.9%)学校莲外小学碧湖二小选A人数及比例34人(89.5%)18人(47.4%)选B人数及比例0人8人(21.1%)选C人数及比例2人(5.3%)9人(23.6%)

分析上述数据,我们发现学生对变量及变量之间相互依存关系的判断能力较强,对两个变量是否呈正、反比例关系的判断也有一定的认知基础;学生对不同呈现方式的判断结果也略有不同,其中表格法呈现的判断正确率高于纯文字描述的呈现方式,可见学生还是需要借助直观性强的素材来理解正、反比例的意义;乡镇学校学生的认知基础远低于城区学校学生,多数学生理解正、反比例的意义和掌握判断两个变量是否呈正、反比例关系的方法仍是教学的重点。

2.后测情况

笔者于2017年5月在六年级学生进入总复习前,对莲外小学和碧湖二小两所学校参加过前测的学生进行了后测。

(1)部分后测题及结果统计

后测题①:判断下面各题中两种量是否呈比例,呈什么比例,为什么?A.分子一定,分母和分数值B.正方形的面积和边长C.图上距离和实际距离莲外正确率(城区学校)碧湖二小正确率(乡镇学校)78.6%100%3.6%42.9%28.6%(一名骨干教师送教下乡,复习课后的再测结果为94.7%)20.4%

续表

其中,C题莲外小学的正确率只有3.6%,笔者觉得好奇,于是进行了学生访谈。访谈结果是:学生认为图上距离除以实际距离等于比例尺,比例尺不会变。

后测题:有关正、反比例的知识,你还想研究什么?

统计显示,学生主要想研究四个方面的内容:一是想继续研究判断是否呈比例的方法;二是正、反比例在生活中有哪些应用;三是想学会正、反比例的图象是怎么画的;四是想知道正、反比例的由来。

(2)后测带来的困惑

笔者对比了后测题①和前测题②的答题情况,产生了新的困惑:为什么学生学习了正、反比例才一个多月,后测的正确率不见得高于前测?为什么一堂骨干教师的复习课能让乡镇学校的正确率从28.6%提高到94.7%?

带着对学生情况的分析和困惑,重新思考正、反比例的课堂教学,又有哪些可行性的教学策略呢?

(二)基于学情研究的教学策略

1.重视图表教学,直观理解抽象的正、反比例意义及函数模型

学生的前测与后测情况都反映出一个现象:根据图表判断两个变量的关系易于根据语言描述或解析式的判断。因此,我们要重视“正、反比例”的图表教学,尤其是图象教学,正如北师大版教材单独设置了“画正比例图象”一课,丰富了变量的经历,感受了正比例图象的动态形成过程,体会了两个变量的一一对应和连续性,帮助学生直观理解了正比例的意义。笔者认为,反比例图象也可以采用动态的方式呈现。

另外,还有很重要的一点就是要充分沟通图象语言、表格语言、描述语言以及解析式(关系式)语言之间的联系,帮助学生深化正、反比例的认识,逐步建构正、反比例关系的函数模型。

2.回归四则运算,唤醒已有经验,深刻掌握辨析正、反比例关系的方法

教材中呈现的正、反比例概念的描述比较冗长且抽象,学生运用抽象的概念辨析生活中的两个变量是否呈比例存在一定困难,然而正、反比例的关系式以及其中两个变量的变化规律与乘、除法运算模型及各部分的变化规律是基本一致的。如若一个乘数扩大(缩小)到原来的几倍(几分之几),另一个乘数缩小(扩大)到原来的几分之几(几倍),则积不变,这与呈反比例关系的两个量的变化规律是一样的。即呈反比例关系中两个变量相当于乘法算式中两个变化的乘数,其中不变的量就相当于乘法算式中的乘积。

笔者认为,这样的回归与沟通能够帮助学生理解正、反比例的意义,更能帮助学生正确辨析两个变量呈什么比例关系。

3.基于学生需求,加强正、反比例应用的教学,进一步认识正、反比例

笔者进行前测与后测的对象都是使用北师大版教材的学生。北师大版教材没有单独安排正、反比例应用的教学,相关的练习也很少,学生提出“想研究正、反比例在生活中有哪些应用”是顺理成章的事。所以,笔者认为使用北师大版教材的区域,教师在教学中补充正、反比例应用的教学也是理所应当的事,何况知识的形成本就需要经历知识的运用过程。

对正、反比例意义及应用的研究还在继续,本文仅从“数学本质”和“学生研究”两个维度对之前的研究做了一些不成熟的阐述,以盼自己能逐步走近“有效教学”。

参考文献:

[1]张丹.小学数学教学策略[M].北京师范大学出版社,2010(8).

[2]刘加霞.小学数学有效教学[M].北京师范大学出版社,2015(5).