新型就业群体:我的身份我的权

2018-05-03

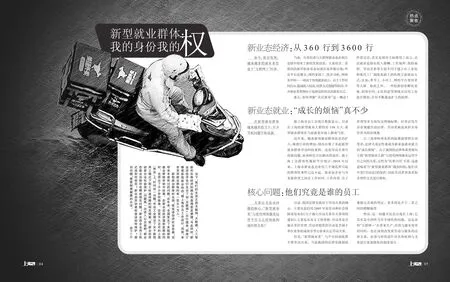

当下,我们的生活正因互联网、大数据、人工智能和实体经济的融合而显得愈发便捷。与此同时,新业态经济也衍生出了如『互联网+』出行服务、网络订餐等新型就业形态。据上海市总工会统计,目前,本市灵活就业群体约有一百五十万人。

新型就业群体的出现,既促进经济社会发展,也带来未曾有过的问题。近年来,全国发生了多起新型就业群体劳动纠纷案。在新业态经济蓬勃发展的同时,也带出了不少劳权隐患。在前不久召开的上海『两会』上,针对这一问题,市总工会提交了关于新型用工模式下职工权益保障的相关提案,使『新业态劳动者合法权益保护』问题再一次进入公众视野。新业态就业目前存在哪些现实问题?新业态企业用工形式该如何规范?新业态劳动者权益该如何保护?面对问题,需要探索破题的办法。 ◎李仕婧

新业态经济:从360行到3600行

如今,你会发现,越来越多的就业者受益于“互联网+”经济。

当前,分享经济与互联网新业态在相互交错中迎来了新的发展前景,大量结合二者基因的新兴职业形态如雨后春笋般出现:外卖平台送餐员、网约家政工、优步司机、网络美甲师……相对于传统就业而言,由于工作时间自由、提成收入较高、结算方式便捷等原因,不少就业者更倾向于选择这样的灵活就业方式。

那么,如何理解“灵活就业”这一概念?所谓灵活,其实是相对于标准用工而言,灵活就业是指在收入报酬、工作场所、保险福利、劳动关系等方面不同于建立在工业化和现代工厂制度基础上的传统主流就业方式,比如:季节工、小时工、网约平台使用者等人群。除此之外,一些创新创业孵化基地、创客空间、文化创意等领域灵活用工也逐步增加,并有不断蔓延扩大的趋势。

新业态就业:“成长的烦恼”真不少

在新型就业群体越来越多的当下,不少劳权问题开始显露。

据上海市总工会统计数据显示,目前在上海的新型就业人群约有150万人,新型就业群体在当前就业市场上渐成气候。

近年来,随着新型就业群体队伍的扩大,渗透行业的增加,国内出现了多起新型就业群体劳动纠纷案例。这是劳动关系中的新问题,亟须研究合法解决的途径。据上海工会群体性履职平台统计,2018年以来,上海市新业态企业用工不规范所引起的群体性事件已达9起。新业态企业与劳务提供者之间在工作时间、工作内容、员工管理等多方面均无明确标准,经常会发生企业规避劳动法律,劳动者被迫承担企业经营风险的现象。

江三角律师事务所的陆敬波律师告诉笔者,法律关系定性难成为新业态就业最大的“成长烦恼”。由于我国的法律体系更倾向于将“新型就业人群”与使用网络服务运营平台之间的关系,定性为“民事合同”关系。这就意味着当“新型就业群体”遇到纠纷,他们并不受《劳动法》的保护,因此劳动者容易采取非理性方式进行维权。

核心问题:他们究竟是谁的员工

关系定义是该问题的核心,“新型就业者”与使用网络服务运营平台方之间到底构成何种关系?

目前,我国法律实践对于劳动关系的确认,主要还是沿用2005年原劳动和社会保障部发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》,主要是从双方主体资格、劳动者是否服从单位管理、劳动者提供的劳动是否属于单位业务组成部分等方面来认定劳动关系。

但是,“新型就业者”与平台间到底算不算劳动关系,当前我国的法律实践则很难做出直观的判定,更多的是介于二者之间的模糊地带。

然而,这一问题不仅仅出现在上海,它其实是全国性乃至全球性的问题,这也表明“互联网+”在带来生产、经营与服务变革的同时,也在深刻改变着劳动与服务的法律关系,必须与时俱进针对具体权利与义务进行更加细化的制度设计。

“新型就业群体”发展大事件

2015年7月,北京

■事件:国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》印发,这标志着我国经济的互联网色彩越来越浓厚,家政服务、文化创意等行业纷纷搭上“互联网+”的“快车道”;同时,互联网和传统产业不断融合发展,更加多样和灵活的新岗位、“新型就业群体”正不断生成。

2016年7月,北京

■事件:网约车行业终于有了行业标准。中国互联网协会分享经济工作委员会联合滴滴出行发布了移动出行驾驶人员禁入标准,首次明确网约车驾驶人员资格审查的“负面清单”。

2016年8月,北京

■事件:“网约工”劳动争议第一案开庭审理。

要点回顾:“好厨网”APP与平台签约的7名厨师发生劳动纠纷。7名厨师要求平台确认劳动关系,并索赔违法解除劳动关系的赔偿金。庭审中,新型就业群体究竟与使用平台构成何种法律关系成争议焦点。

2017年2月,上海市总工会

■事件:市总工会党组书记莫负春主持召开研究网约送餐员用工情况及上海拉扎斯信息科技有限公司(即“饿了么”订餐平台)相关情况了解的座谈会。

○会议干货

1.会议要求上海各级工会通过调研,把握“网约工”新型就业群体状况;

2.会议建议分步推进网约送餐员工会组织建设,首先从公司本部入手,在签订劳动合同的员工中先行组建工会。

2017年8月,北京

■事件:中国贸促会商业分会和百度外卖共同起草的《外卖配送服务规范》团体标准(以下简称《规范》)8月5日在北京发布。

○里程碑意义

虽然部分外卖商家已经有了自己的规章制度,但一家一套标准,千差万别,难以维持整个外卖行业的稳定发展。《规范》的出台正好填补了外卖行业管理制度上的空白,为新型就业群体就业环境规范起到了推动作用。

2017年12月,上海普陀

■事件:成立全国首家网约送餐员行业工会。

○工会组建回溯

2017年2月:调研工作“走”入基层,骑手(网约送餐员)座谈会举行。

2017年6月:“饿了么”送餐平台总部公司工会建立,吸纳首批会员460余名。

2017年7月:工会系列活动形成“吸粉”效应,约2000名骑手主动关注工会。

2017年11月:上海市普陀区5个街镇的“网约送餐员”联合工会全部组建成功。

2017年12月:上海市成立全国首家网约送餐员行业工会。

2018年1月,上海“两会”现场

■新闻:上海市总工会围绕灵活就业人群的权益保障问题提出建议,提交了《加强新业态企业就业形态法律研究 落实新型用工模式下职工权益保障》的提案,引起了市相关部门的高度重视。

○提案扫描

新型用工模式、法律适用、职工权益维护涉及人群:灵活就业者

○提案建议

1.针对小时工、季节工、综合工时制等灵活用工形式,强化劳动合同管理,明确双方权利义务,防止灵活用工无序蔓延;

2.针对互联网经济、平台经济关联企业用工秩序混乱问题,以相关行业协会为平台,研究制定行业自律规范;

3.针对灵活就业重点人群所在行业企业,定期开展专项或联合执法检查,加大劳动监察力度,督促企业合法经营,切实履行社会责任;

4.针对处置化解涉及新型就业群体矛盾纠纷较为困难棘手的实际,建立相关部门协同工作机制,尽可能地将有关矛盾纠纷化解在基层和消除在萌芽状态。

勇敢迈出第一步

劳动关系无法定性,这是 “新型就业群体”最大的 “痛点”问题,也为自己工作埋下了不小的隐患。对此,本刊特意采访了劳动法专家,听听专家对这一前沿问题有何见解。

专家名片

姓 名:陆敬波

职 业:江三角律师事务所主任、上海市律协劳动法研究委员会主任

法律专长:劳动法

政治身份:上海市政协委员

微型评论

笔者

“新型就业群体”劳动关系如何定性?

陆敬波

新型就业群体的合法权益维护问题不仅仅是我国面临的问题,它更是一个世界性的难题。美国、英国等发达国家倾向于把优步司机等新型就业人群判定为劳动关系;我国颁布的规章则更多倾向于将这一群体认定为民事合同关系。

从个人角度出发,我认为这两种实践都存在着问题。如果像美国、英国一样,将“新型就业群体”认定为劳动关系后,用人单位就要承担《劳动法》对它的法律约束,这不利于平台经济的发展和上海良好营商环境的打造。

如果像我国当前的法律实践一样,仅将其认定为民事合同关系,这也存在着劳动者合法权益保障上的问题。这些平台经济的从业者,他们的职业风险和工作强度都很高,作为“弱势人群”更需立法保护。

但必须指出的是,“新型就业群体”确实与传统的标准劳动关系之间有很大差异。劳动关系最大的特征即“从属性”,但“新型就业群体”与平台之间的从属性却非常弱,对平台使用者几乎没有什么严格的管理制度。

个人认为,新型就业群体和平台之间既不属于劳动关系,也并非民事合同关系。

笔者

既然现有法律无法为“新型就业群体”定性,那当下我们能做什么?

陆敬波

勇于尝试,迈出第一步很重要。在这里,我有三个观点要和大家分享。

第一,虽然对于新型就业人群法律关系的定性是属于国家层级的问题,但长久以来,上海始终有丰富的“制度文明”优势。我认为上海应该发挥这种优势,以“大调研”为基础,酝酿一些可行的方案及制度,先行先试,先动起来。

第二,若要“治本”,当然还是需要国家立法对国家劳动关系进行分类,所以法律的更新刻不容缓,必须尽快跟上行业的发展。

第三,不妨先搁置对这一群体关系的讨论而去做点实事。针对特殊人群的托底保障问题,我建议可由市政府相关部门牵头,经过全市范围内的调研,设立一个类似于特殊人群托底保障制度,解决他们的最急迫的工伤保险、医疗保险、工作时限等后顾之忧。

不要“跛脚”的发展

任何“跛脚”的发展都难以行稳致远,新业态经济发展和劳动者合法权益保障是并行不悖的。当下,上海正在全力打响“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”四大品牌,和谐的劳资关系、优良的营商环境是上海“四大品牌”创建中不可或缺的“因子”,而新业态经济的发展始终是个绕不过去的话题。当新型就业群体维权案件频频发生,当他们的合法权益保障正成问题,当问题的“雪球”越滚越大,我们应当有所行动。

长久以来,上海就有制度创新的基因,先行先试是上海做好创新发展先行者的最好姿态。比如说,相关部门可以牵头,从建立健全现行法律法规和政府规章制度出发,提出针对性强、可操作的对策措施;行业协会也可以发挥作用,制定与行业的约定,助力规范用工;作为职工“娘家人”,各级工会则可以发挥柔性的一面,为维护新型就业人群权益出谋划策。总之,不积跬步无以至千里,每一步的尝试都有助于推动制度的更新。