“过犹不及”效应及其作用机制*

2018-05-03孙健敏

邢 璐 孙健敏 尹 奎 王 震

“过犹不及”效应及其作用机制*

邢 璐1孙健敏1尹 奎2王 震3

(1中国人民大学劳动人事学院, 北京 100872) (2北京科技大学东凌经济管理学院, 北京 100083)(3中央财经大学商学院, 北京 100081)

以往管理学研究过度简化了概念间的关系, 认为某一因素或实践所带来的收益能够“多多益善”。近年来, 随着研究的不断深入, “过犹不及”效应(即倒U型关系)逐渐引起研究者关注。通过分析近5年(2013~2017)组织行为学领域中的44篇文献, 本文首先将“过犹不及”研究主题归纳为相对稳定的个体特征、积极的工作感受与体验、工作情境和任务特征及群体构成特征四个主要类型。其次, 将“过犹不及”的产生原因总结为“收益与损失的叠加效应”与“动机与能力(或机会)的交互效应”, 并在此基础上提出基于“单一机制变化”和“机制联动变化”两类调节变量作用机制。最后, 对未来研究提出以下建议:(1)拓展研究主题、丰富研究层次, (2)理清“过犹不及”效应的背后机制, (3)结合情境因素探讨临界点位置, (4)明确“过犹不及”调节作用的理论基础, (5)完善抽样与研究设计。

“过犹不及”效应; 倒U型关系; 作用机制; 调节效应

1 引言

在中西方哲学思想体系中, 都存在“适度原则”的论述。儒家思想讲求“中庸之道”, 主张“允执其中”, 即“在情感、言语和行为之中不偏不倚、无过不及和恰到好处” (梁明, 梁雅明, 2008)。古希腊亚里士多德也主张“中道”, 指出行中道需要相应的理性精神, 而过与不及都不合于理性(余仕麟, 2003)。可见, 孔子和亚里士多德都强调把握事物的度, 以达到合理状态, 体现了“过犹不及”的思想。

近年来, 研究者开始关注管理学中的“过犹不及”现象。Pierce和Aguinis (2013)指出, 研究者长期关注积极前因与理想结果之间的单调线性关系, 将“多多益善”的基本假设运用到理论发展和应用中。一方面, 这种做法使实证研究结论存在片面性, 限制了对理论的完善; 另一方面, 在指导组织管理实践时, 片面的结论也会使管理者的决策过于简单化, 不利于组织发展。近年来, 越来越多学者开始质疑并发现, 那些“积极”的前因变量所发挥的作用并不总是积极的, 存在“过犹不及”效应(too-much-of-a-good-thing effect)。“过犹不及”效应指的是, 那些一般被当作是“积极”的前因变量, 其积极作用存在临界点。在到达临界点时, 前因变量与理想结果变量之间的正向关系中止, 并在超过这一临界点后产生非期望结果, 从而整体呈现倒U形的非线性关系(Grant & Schwartz, 2011)。从元理论(meta theory)视角来看, “过犹不及”效应能从一定程度上解释并整合矛盾的研究结论, 具有方法论意义(Pierce & Aguinis, 2013)。

为了更聚焦地探讨“过犹不及”, 识别背后的发生机制, 本文集中于组织行为学领域的研究。这一领域研究关注随时间展开的过程, 表现为概念间错综复杂的因果关系结构(Spector & Meier, 2014)。这些概念背后往往包含多元的理论逻辑体系, 在因果关系中可能存在着相互依赖的矛盾双方, 使作用过程表现出相互制约的动态性, 并在某一点实现平衡而达到最优解, 增加了“过犹不及”发生的可能性。例如, 严瑜和张倩(2014)探析了组织公民行为(OCB)的消极面, 综述了OCB对个体、群体及组织绩效的“过犹不及”效应, 并深入分析这种消极作用的产生原因; 孙健敏和王宏蕾(2016)指出, 高绩效工作系统对员工幸福感也可能存在“过犹不及”效应。

然而, 目前尚未有研究从应用主题、解释机制等方面对组织行为学中的“过犹不及”效应进行系统梳理。本文根据关键词对近5年中、英文期刊中组织行为学研究进行筛选, 归纳分析这一领域中“过犹不及”效应的研究现状。具体而言, 本文首先梳理“过犹不及”效应的应用主题, 其次分析并重构了“过犹不及”作为方法论背后的逻辑, 最后对“过犹不及”的调节效应进行归纳和总结。

2 文献检索

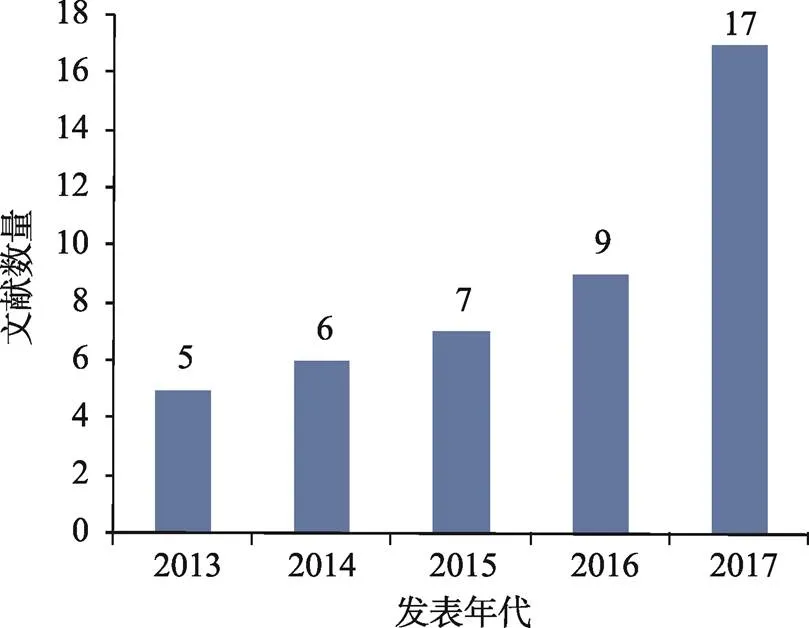

首先, 对外文电子数据库进行检索, 选取“inverted U”, “too much of a good thing”为关键词, 限定摘要、主题、题名中包含关键词为条件, 搜索Web of Science, Psycinfo, Sciencedirect, Wiley, SAGE等主流数据库; 其次, 对涵盖组织行为学领域的权威期刊进行手动检索, 例如等, 再搜索关于“过犹不及”效应的实证研究, 以防止数据库检索过程中出现遗漏。再次, 对于中文期刊, 选取中国知网、万方数据库, 以“倒U型”、“过犹不及”为关键词, 限定摘要中包含关键词为条件进行搜索。最后, 由三位组织行为学方向的博士生对文献进一步筛选, 选取其中属于组织行为学领域主题的文章。最终保留44篇文献(见图1)。

图1 年份及对应文献数量

3 “过犹不及”效应的分析主题

“过犹不及”效应根源于自变量水平的高低变化, 在某个临界点实现积极作用与消极作用的转化。这类自变量在以往研究中通常被认为是积极的前因变量, 随着研究的发展关注点开始转向作用的消极面。因此, 我们锚定所收集文献中的研究主题(自变量)进行分析。根据“过犹不及”效应研究主题的不同属性, 3位组织行为学方向博士生将前沿应用主题按照相似性两两归类, 最终形成以下4个类别。

3.1 相对稳定的个体特征

这一类主题包括个体的人格特质、能力、客观人口统计学变量等相对稳定的特征。例如, Bozionelos, Bozionelos, Polychroniou和Kostopoulos (2014)发现, 高水平的经验开放性和宜人性会减少个体在工作中所受的指导。过高的经验开放性会妨碍个体将注意力集中于工作任务, 削弱他人给予指导的意愿; 宜人性过高的个体由于过于利他导向而忽视自身发展机会, 潜在导师也会失去指导热情。Nieß和Biemann (2014)的研究表明, 创业者冒险倾向过高或过低时都不利于创业生存。von den Driesch, da Costa, Flatten和Brettel (2015)指出, 虽然年龄的增长可以增加个体的知识积累程度, 但在一定年龄后, 保守性的负面作用逐渐增强。因此CEO的年龄和公司动态能力间会呈现倒U型关系。其他主题还包括个体的责任心(Wihler, Meurs, Momm, John, & Blickle, 2017; Bozionelos, 2017)、魅力型人格(Vergauwe, Wille, Hofmans, Kaiser, & Fruyt, 2017)、政治技能(Zettler & Lang, 2015)、社会资本(Rotolo & Messeni Petruzzelli, 2013)和纵向人际交往(王颂, 2017)。

3.2 积极的工作感受与体验

这一主题包含了个体在工作中的情感体验, 对工作的认知以及在工作情境中的意识状态, 即对工作的所感、所想、所思。这种积极的工作感受和体验并非总能带来积极结果, 在达到一定水平后, 消极后果会逐渐显现。例如, Lam, Spreitzer和Fritz (2014)考察了积极情绪和主动性行为之间的关系。一方面, 根据情绪拓展−建构理论(the broaden-and-build theory), 积极情绪能够拓展个体的注意范围, 有助于灵活思考, 建设个体资源, 强化向积极结果的行动趋势(Fredrickson, 1998, 2001)。另一方面, 根据情绪信息理论(affect-as- information theory), 情绪具有信息性, 积极情绪向个体传递了当前状况是安全的、正确的信号, 从而削弱改变环境的行为倾向(Clore, Schwarz, & Conway, 1994)。因此在高水平积极情绪下, 主动性行为的重要性被弱化。同理, Reis, Arndt, Lischetzke和Hoppe (2016)指出, 个体的活力水平与绩效呈倒U型关系。类似的, 张军伟和龙立荣(2016)考察了领导宽恕与员工工作绩效的关系。他们指出, 领导者过高水平的宽恕是一种放纵, 向员工传递了不需要负责任的信息, 从而使员工“得寸进尺”、“得过且过”。其他主题还包括组织支持感(Burnett, Chiaburu, Shapiro, & Li, 2015)、团队内部信任关系强度(Chung & Jackson, 2013)、和谐工作激情(harmonious work passion) (Astakhova, 2015)和团队效能(Rapp, Bachrach, Rapp, & Mullins, 2014)。

3.3 工作情境和任务特征

这一类主题的特点为:在一定程度范围内, 工作情境和任务特征对自身成长和绩效具有促进作用, 但当这一特征的强度超过一定范围后, 将会过度占用个人资源, 带来紧张和压力, 进而对个体的心理与行为、个体和团队的绩效产生消极影响。典型应用主题为压力及可能引发压力的各类工作特征。例如, Chen, Zhang和Zhao (2015)的研究考察了挑战性压力源与建言行为的关系。应对压力与建言均需要员工投入资源, 因此前者水平过高时, 用于建言的资源降低, 会减少建言行为。相似的, 时间压力过高时会大量占用资源, 员工的活力、专注与幸福感水平都会下降(Reis, Hoppe, Arndt, Lischetzke, 2017; 冯一丹, 李爱梅, 颜亮, 王笑天, 2017)。Lee, Yun和Srivastava (2013)指出, 一定程度的辱虐管理能够带来适度的压力, 激发员工调动各类资源而促进创造力, 但当领导的辱虐管理水平较高时, 员工需要投入更多资源应对压力, 创造力随之下降。其他主题包括道德型领导(Mo, Ling, & Xie, 2017; Stouten, van Dijke, Mayer, Cremer, & Euwema, 2013)、挑战性任务(Carette, Anseel, & Lievens, 2013)、任务冲突(Chang, 2017)、表达规则的清晰度(Christoforou & Ashforth, 2015)、非正式人际关系质量(Ren & Chadee, 2017)和工作边界强度(王三银, 刘洪, 林彦梅, 2016)。

3.4 群体构成特征

与个体特征的不同点在于, 这一主题强调群体成员在某一特征上的构成和组合形态。近5年的实证研究中涉及到团队多元化、团队断裂带(Chen, Wang, Zhou, Chen, & Wu, 2017)、团队规模(宋靖, 张勇, 2017)以及领导−成员交换差异化(Li, Fu, Sun, & Yang, 2016; Sui, Wang, Kirkman, & Li, 2016)。卫旭华、刘咏梅和陈思璇(2015)指出, 团队构成上的特点是成员认知框架的有效代理变量, 能够影响团队成员的行为及其后果, 但目前研究在探讨具体作用机理时, 素有正负效果两派观点。实际上, 这种相互矛盾的内在机制可能是共存的, 只是在特定水平下某一机制会占据主导地位, 这种特点通过“过犹不及”效应表现出来。

根据Harrison和Klein (2007)的分类, 团队多元化包括分离型多元化(separation)、多样性多元化(variety)和不平等型多元化(disparity), 而前两种在“过犹不及”研究中均有涉及。分离型多元化指的是成员特征的对立或不一致:Ali, Ng和Kulik (2014)考察了董事会年龄和性别的分离程度对于组织资产回报率的影响。多元化的董事会构成有助于整合广泛信息、拓展外部网络、提高决策质量, 从而增进组织绩效。但当构成的分离水平较高(例如, 男女性别比例, 或是老少比例为1 : 1)时, 由于社会认同, 董事会内部会形成内群体偏好, 不同群体彼此间出现外群体偏见, 进而对组织绩效会产生消极影响。多样性多元化指的是团队成员特征在种类上的差异:Vicentini和Boccardelli (2016)分析了项目团队中成员过去职业的跨行业多元化对团队绩效的作用。成员曾经的职业经历能够减少惯例惰性、提高团队的创新能力, 但过高的多元化水平会成为技能转化的阻碍; Dayan, Ozer和Almazrouei (2017)指出, 职能多元化为新产品研发(NPD)团队带来更多新观点和视角, 改善工作质量、解决研发中的困难, 但团队的沟通和决策效率会随着多元化的升高而降低(Horwitz & Horwitz, 2007), 这两方面使产品创新呈现出先升后降的规律。

4 “过犹不及”效应的解释机制

通过应用主题可知, 这些概念或变量的影响效应均存在一个临界点, 自变量对因变量的积极作用在到达临界点时终止, 并在临界点后变成消极影响。作为区分正负影响效应的界限, 临界点本质为主体的作用阈限(threshold), 是引起作用方向变化的最小刺激量。外部情境或个体自身特征施加作用于主体, 当作用强度增加到阈限之上时, 作为结果的情感、知觉及行为反应的变化趋势就会出现变化(郭秀艳, 2004)。为深入理解“过犹不及”效应、把握逆转阈限, 研究者需要对其中的具体作用机制进行探究。

然而, 大多研究将“过”与“不及”简单割裂为两个区间, 仅从相互矛盾的理论预测或实证发现来解释“过犹不及”。例如, Lam等人(2014)在研究积极情绪和主动性行为之间的关系时指出, 可以应用情绪拓展−建构理论或情绪信息理论来预测两者关系, 但结果并不一致, 因此假设自变量与因变量的关系存在一个临界点, 情绪拓展−建构理论在临界点前起主要作用, 积极情绪对主动性行为有积极影响, 情绪信息理论在临界点之后起主要作用, 两者关系会变得消极。理论基础固然重要, 然而, 对于为什么会出现消极作用?积极与消极作用的转化机制是什么?临界点在什么情况下发生?等一系列问题, 仍然有探索的空间。实际上, “过犹不及”只是一种描述性的现象, 真正需要分析的是曲线关系背后的潜在动力机制。

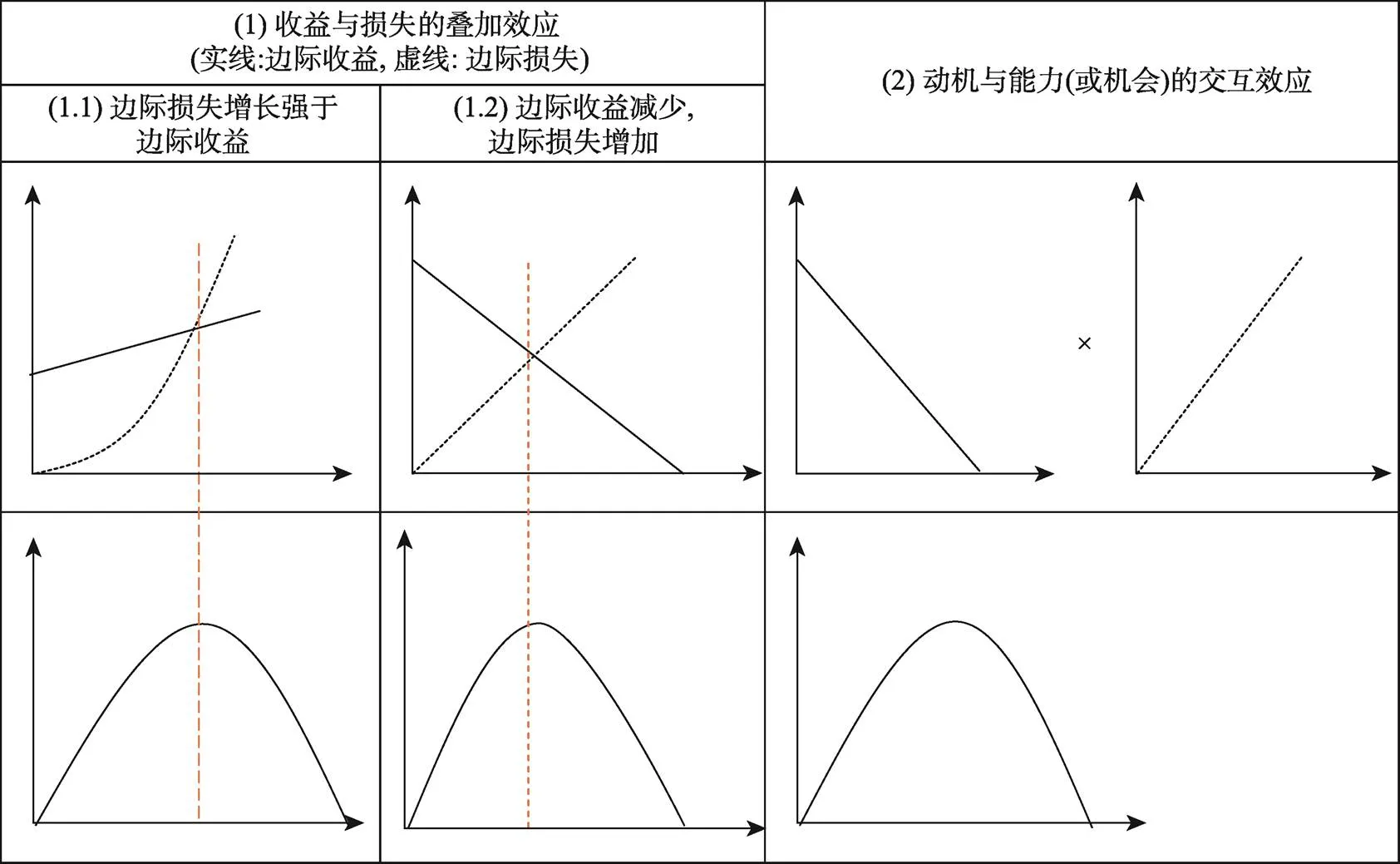

Pierce和Aguinis (2013)指出, 为理解“过犹不及”效应的发生机制, 可能的方向之一是重新思考概念的本质和内涵。之所以产生“过犹不及”, 是因为自变量的作用过程中包含着相互独立或相互联系的对抗性关系, 组合后以“净效应”表现在自变量和因变量的关系中。因此, 倒U型关系本质为两种对抗性关系的调谐机制(reconciling trade-offs)。通过考察同时发生的两种相反效应, 以及它们如何在作用过程中被调谐, 有助于研究者理解结果变量增加或减少的原因(Crawford & Lepine, 2013)。根据潜在机制间的作用方式, 并结合Grant和Schwartz (2011)、Haans, Pieters和He (2016)的分类, 将“过犹不及”效应的产生原因区分为“收益与损失的叠加效应”, 以及“动机与能力(或机会)的交互效应”。前者包含收益与损失两条机制, 两者的关系能够通过“收益-损失”的代数形式整合, 进而得到净收益, 体现在倒U型关系中; 后者包含动机与能力(或机会)两类因素, 彼此调节对方作用的发挥, 通过乘法交互关系体现在总效应中。作用方式的图示见图2。

4.1 收益与损失的叠加效应(additive benefit and cost)

在这一类别中, 潜在的两条对抗性机制本质上具有收益与损失的特点, 能够通过简单的代数加合计算得出净收益, 因此命名为“收益与损失的叠加效应”。在“过犹不及”效应中, 收益与损失随自变量的变异表现出动态变化。其中, 收益指的是由于自变量变化而带来的、有益于增加因变量的作用机制; 损失指的是由于自变量变化而造成因变量减少的另一条机制。两类机制相互对抗, 在变化中相互作用。

图2 “过犹不及”效应的解释机制

对于这一类别而言, 之所以产生“过犹不及”, 关键原因在于自变量水平变化带来的收益无法平衡相应的损失, 即发生俗称的“得不偿失”现象。具体来说, 两类机制的相互影响以如下特点反映在最终的倒U型曲线中(见图2(1)):第一, 自变量的变化会带来收益和损失的变化, 每一个特定的自变量水平都分别对应一个边际收益与边际损失, 即图2(1)中实线与虚线的相应取值。第二, 边际净收益, 即边际收益与边际损失的差值, 反映为因变量的边际增长率。在倒U型关系的前半段, 随着自变量水平的增加, 边际净收益逐渐减少, 因变量的边际增长率递减。逆转阈限发生在边际收益等于边际损失时, 此时因变量边际增长率为零, 对应倒U型曲线的顶点。在倒U型关系的后半段, 边际损失大于边际收益, 因变量边际增长率为负且绝对值不断增加。第三, 边际收益与边际损失的积分为自变量变化带来的累计收益和损失, 两者差值(即图示中实线与虚线之间的面积大小)反映为因变量的取值。随着自变量的变化, 面积先增加, 临界点后被抵消而减少, 即因变量水平先增加后减少。

“收益与损失叠加效应”是组织行为学中“过犹不及”效应最常见的一种解释机制。为了更清晰地识别临界点的出现位置, 我们根据边际收益和边际损失的变化趋势, 将“收益与损失的叠加效应”进一步划分为“边际损失增长强于边际收益”与“边际收益减少, 边际损失增加”两种类型。

4.1.1 边际损失增长强于边际收益

边际损失增长强于边际收益情况下, 两条机制的变化大致如图2(1.1)所示。总体而言, 随着自变量的增加, 边际收益首先大于边际损失, 但后者的增长速率大于前者。例如边际收益线性增长, 边际损失呈现指数增长; 或边际收益不变, 边际损失线性增长。收益随着自变量稳定增加或加速增长, 但无法超越损失的增长速率, 临界点在两者取值相等时达到。

部分实证研究对“过犹不及”效应的的解释可以归纳为这一类别。例如, Mitchell, Boyle, Nicholas, Maitland和Zhao (2016)考察了高管团队决策全面性和组织绩效之间的倒U型关系。一方面, 决策全面性反映了高管团队对于公司内外信息的系统分析和思考程度, 因此增加预测风险、把握机遇的可能性, 进而促进组织绩效。这一机制为决策全面性所带来的收益, 决策全面性越高, 这一收益越高。然而另一方面, 根据资源分配理论, 团队资源是有限的, 团队成员需要将资源分配到不同的工作任务中(Kanfer & Ackerman, 1989)。随着决策全面性水平的增加, 团队成员用于决策的认知资源增加, 占用了其他任务所需的资源, 这一机制即决策全面性造成的损失。边际损失不断增加, 决策全面性对团队绩效的负向影响不断增强。边际损失与边际收益相等时, 决策与其他任务的资源分配达到最优, 团队绩效最高。此后, 决策全面性的继续增加使团队“得不偿失”, 绩效开始下降, 从而使整体表现出倒U型关系。

Rapp等人(2014)指出, 团队效能对团队绩效存在“过犹不及”影响作用。其中, 团队效能增加的收益在于能够激发团队动机、促使团队在面对困难时坚持不懈、为提升绩效付诸更多努力, 团队绩效通过这一机制得到提升。与此同时, 团队效能的增加同样会引入风险偏好、放松警惕、排斥负面评价等问题而降低绩效。相较之下, 损失机制对绩效削减作用增加更快, 在临界点时抵消收益机制对绩效的边际提升作用。

4.1.2 边际收益减少, 边际损失增加

相比于前一种类别, “边际收益减少, 边际损失增加”的特点在于, 边际收益与边际损失的变化方向相反, 自变量的增加所带来的边际收益逐渐减少。经典示例为个体面对的选择数量与其满意度的关系(Coombs & Avrunin, 1977)。选择数量增加带来的边际效用不断降低, 最终达到饱和, 产生“餍足效应” (satiation), 与此同时, 选择增加带来决策的时间成本、认知成本和心理负担上升, 且逐步“升级” (escalation) (Reutskaja & Hogarth, 2009)。综合来看, 效益的效用函数增长减慢, 且损失的效用函数加速增长, 使总体呈现倒U型关系(McGuire, 1997)。值得关注的是, 此时边际收益与边际损失往往存在着内在联系, 收益效用函数受到损失的约束。两者随自变量的变化而呈现出“此消彼长”的形态, 并在临界点时达到边际收益与边际成本的制衡, 边际净收益为零, 因变量达到最优解。Coombs和Avrunin (1977)指出, 收益餍足损失加剧的现象在理论心理学和实验心理学中都大量存在。我们通过对文献整理归类, 发现应用这一类机制解释“过犹不及”效应的文献数量同样最多。具体研究往往通过一个理论的串联, 对相互对抗的潜在机制进行整合, 使收益和成本的变化具备内在逻辑关系, 从而从更加统一的视角来审视“过犹不及”的产生原因。

例如, von den Driesch等人(2015)采用这一逻辑解释了CEO年龄与公司动态能力之间的倒U型关系。在独立考察自变量带来的收益和损失时, 一方面, CEO年龄增加可能提高个体学习能力, 使得知识和经验逐渐积累, 作为CEO感知机会和威胁的能力随之提升, 有助于及时作出正确决策, 从而带来公司的动态能力增加的收益。另一方面, 年龄增加也可能使CEO保守性增加, 形成维持现状的惯性, 开创性观点减少, 更多采取回避风险的行为, 产生相应的损失。在联立收益与成本时, 彼此存在的内在逻辑关联使倒U型背后逻辑机制整合为:年龄增加伴随着损失的增加, 直接来看, 边际损失能够通过损失积累, 降低公司的动态能力; 间接来看, 在保守性较高时, CEO对新知识的兴趣较低, 此时年龄对CEO学习能力的促进作用被削弱, 即边际收益下降, 动态能力的收益相应减少。综合来看, 自变量所带来的损失增加导致了收益减少, 在两者边际相等时达到“不及”与“过”的临界点, 此时公司的动态能力达到峰值。

另一个典型例子为Christoforou和Ashforth (2015)对表达规则清晰度与个体绩效关系的解释。一方面, 表达规则越清晰, 越有助于销售员理解角色要求, 明确自己所要达到的目标, 调动个体自我调节, 以符合表达规则、提升绩效。另一方面, 这一过程也有损失。自我调节会消耗有限的资源, 当自我调节活动需要的注意资源增加, 以致员工不能唤起更多努力时, 个体会开始妥协资源分配(黎坚, 庞博, 张博, 杜涵, 2011)。因此, 表达规则清晰度提高伴随着员工可用资源的不断减少。收益与损失的关系为:当可用资源较少时, 员工会重新解读目标, 以确保只需付出最少的努力, 或直接放弃任务, 使边际收益不断下降, 最终呈现出边际损失增加, 但边际收益减少的规律。

4.2 动机与能力(或机会)的交互效应(interactive motivation and ability/ opportunity)

第二类解释机制关注自变量作用过程中两条潜在关系的乘积作用。此时结果变量通常为某种形式的绩效, 两种潜在关系相互调节, 其交互效应影响绩效的提升。之所以发生“过犹不及”, 是因为随着前因变量水平的增加, 两类因素的变化方向相反, 构成一种增减交互效应, 如图2(2)所示。具体而言, 结果变量的提升需要能力、动机和机会三种因素, 其中任意两种对于提升绩效而言具有交互效应(Blumberg & Pringle, 1982)。其中, 动机体现了个体对表现出特定行为的主观意愿, 能力反映了相应的心理和认知能力(例如健康、知识、技能等), 机会体现所对应的环境因素(例如领导支持、信息、时间等) (Blumberg & Pringle, 1982)。可以看出, 能力与机会共同构成独立于意愿的、使个体能够表现出特定绩效的各类支持条件。在组织行为学领域“过犹不及”效应的研究中, 自变量增加通常会引发主观意愿与支持条件的不一致变化, 动机与能力(或机会)由此呈现此消彼长的态势。例如, 自变量增加时, 提升绩效的动机和能力(或机会)分别增强和减弱。当自变量较低或较高时, 两类要素水平一高一低, 交互效应均较弱, 可以理解为“有心无力”或“有力无心”。而在自变量水平适中时达到临界点, “有心有力”使结果最优。

例如, Lam等人(2014)、Reis等人(2016)在探讨积极情绪与精力对主动性行为的影响关系时指出, 随着前因变量水平的增加, 情绪的拓展和建设使得个体的认知资源得到扩展。这在一定程度上反映出, 积极体验下个体表现出主动性行为的认知可能性增加, 即能力增加。与此同时, 当前环境的稳定和安全性随着积极体验的增加而强化, 个体表现出主动性行为的动机在不断被削弱。能力和动机相互矛盾的变化趋势, 使得交互效应呈现倒U型关系, 在积极体验的水平位于中等程度时, 交互效应结果达到最大化, 主动性行为水平最高。

此外, Chen等人(2015)通过结合能力的负向变化与动机的正向变化, 来解释员工感受到的挑战性压力与建言行为之间的倒U型关系。挑战性压力既会通过增强个体回报组织的动机而增加建言行为, 也会占用个体资源以应对角色内绩效要求, 从而减少角色外建言行为。在挑战性压力水平较低时, 员工能够分配资源表现出建言行为, 但缺乏相应的动机。水平较高时则相反。只有在水平适中时, 动机和能力的交互效应能够使建言最大化。

5 “过犹不及”效应中的调节效应

在44篇研究中, 共有23篇(52%)研究考察了“过犹不及”的调节效应。调节变量为现有的理论界定了限定条件和适用范围, 从而使理论能够更加精细地解释变量之间的关系(罗胜强, 姜嬿, 2012)。一定程度上, 调节变量随理论发展而出现, 是在原有理论基础上的丰富和完善(Whetten, 1989)。调节变量的选择和阐述建立在原有理论的基础之上, 解释了“不同条件”下理论的拓展和假设(董维维, 庄贵军, 王鹏, 2012)。因此, 为了从理论上阐明“过犹不及”的调节效应, 需要基于主效应的理论逻辑做出清晰解释。

如前所述, 我们将“过犹不及”效应视为两条潜在对抗性机制相互作用的结果。基于这一逻辑, 加以对23篇研究的梳理, 本文尝试根据调节变量对潜在机制的影响方式, 将“过犹不及”中的调节效应划分为“单一机制变化”和“机制联动变化”两大类。接下来结合实证研究分别做出说明。

5.1 单一机制变化

第一类调节变量通过改变一种潜在机制, 使自变量对因变量的关系产生变化。具体来说, 对于“收益与损失的叠加效应”, 调节变量改变单一的收益或损失机制, 使曲线的陡峭程度分阶段发生强化和弱化。对于“动机与能力(或机会)的交互效应”, 两条机制中的一条受到调节变量的影响, 使倒U型曲线整体陡峭化或扁平化。

5.1.1 “收益与损失叠加效应”中的单一机制变化

以上文提到的Rapp等人(2014)研究为例。该研究探讨了团队目标监控在团队效能与团队绩效倒U型关系中的调节作用。产生调节效应是因为团队目标监控能够抑制损失机制的发生。具体而言, 团队目标监控作为一种团队自我管理策略, 能够通过追踪项目进展, 评估任务完成情况, 来确定为达到目标要求需要的步骤, 并及时与团队成员沟通(Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001)。在团队效能的增加引入自负、风险偏好等一系列风险时, 高水平的团队目标监控能够有效抑制这些可能的损失, 因此在临界点前, 团队效能的积极影响得以强化, 临界点后的消极影响得到削弱。

此外, 邓今朝、黄中梅和余绍忠(2015)在分析员工建言行为与团队绩效的关系时, 引入成员的绩效目标取向作为调节变量。由于边际收益无法平衡损失, 主效应表现出倒U型关系:随着员工建言行为增加, 团队成员之间能够充分沟通和交换信息, 有助于提高团队绩效; 与此同时, 由于建言的过程需要权衡、思考、加工, 因此会消耗个体的心理资源, 从而增加角色外与角色内行为上资源分配失当的可能性, 出现角色外行为影响角色内职责的现象。对于高绩效目标取向的成员而言, 他们重视任务本身, 追求完成任务、达到绩效标准, 从而弱化了建言行为对团队绩效的负面损失机制。因此, 团队成员绩效取向对主效应起到正向调节作用, 团队成员绩效取向越高, 在倒U型前半段, 建言行为与团队绩效的正向关系越强, 后半段的负向关系越弱。

5.1.2 “动机与能力(或机会)交互效应”中的单一机制变化

以Chen等人(2015)对挑战性压力与员工建言行为之间关系的研究为例。该研究引入领导成员交换(leader-member exchange, LMX)作为调节变量。如前文所述, 随着挑战性压力的增加, 一方面, 员工会出于回报组织的意图而增加建言行为的动机; 另一方面, 员工用以应对角色内绩效要求的资源在被不断占用, 分配给建言行为的资源因此相应减少, 表现出建言行为的能力下降。动机和能力的增减交互使主效应表现为倒U型关系。LMX代表了领导与员工之间的资源交换程度, 拥有高LMX的员工能够从领导处获取更多资源, 从而使自身的资源水平增加(Graen & Uhl-Bien, 1995)。因此, 当LMX水平较高时, 个体分配资源应对挑战性压力后, 来自领导者的支持能够有效补充损失的资源, 原本下降的能力机制得到有效缓冲。值得注意的是, 在这一研究中, 高LMX水平使能力机制由负转正, 扭转了原本下降的方向, 使得高LMX水平下, 挑战性压力与员工建言之间呈现出U型关系。

5.2 机制联动变化

这一类别下, 调节变量使“过犹不及”背后的两类潜在机制同时发生变化。通常, 调节变量起到边界条件的角色, 其变化使“过犹不及”产生的可能性整体增强或减弱。此时两条潜在机制发生联动变化, 从而使自变量与因变量的倒U型关系呈现整体扁平化或陡峭化的趋势, 即曲线关系整体变得更强或更弱。

5.2.1 “收益与损失叠加效应”中的机制联动变化

Li等人(2016)的研究考察了领导成员交换差异化(LMX differentiation)对团队创造力的“过犹不及”效应。其中, LMX中位数(LMX median)对这一关系起到调节作用。从主效应来看, LMX差异化能够使资源和角色有效分配促进创造力, 但同时也会使成员产生“圈内”与“圈外”群体感知, 带来人际关系以及情绪上的冲突而抑制创造力。随自变量水平增加, 负向损失机制发挥的作用迅速增加, 对于团队创造力而言“得不偿失”。但是, 这种分析基于团队资源有限、成员对资源分配差异敏感的前提。在大多数人具有较高水平LMX的情况下, 团队成员会减轻对资源分配的关注, 从而削弱了这一前提下的逻辑关系, 因此弱化了整体倒U型关系。

Mo等人(2017)指出, 团队断裂带通过同时改变收益和损失, 调节了道德型领导对团队创造力的“过犹不及”效应。收益指随着道德型领导水平的提升, 其对团队成员间的人际信任具有促进作用; 损失指这一过程中团队成员倾向于遵从道德规范而降低开放性、强化从众, 边际收益减少且边际损失增加。然而, 在团队断裂带较多时, 团队中的社会交互过程整体被抑制, 促进人际信任和强化行为从众的效应同时被削弱, 因此会从整体上弱化倒U型关系。

5.2.2 “动机与能力(或机会)交互效应”中的机制联动变化

van Ruysseveldt和van Dijke (2011)的研究探讨了工作负荷与工作场所学习机会(workplace learning opportunity)之间的倒U型关系, 自主性对这一关系起到调节作用。工作场所学习机会指的是个体感知的在工作中进行学习活动的可能性。从动机机制来看, 工作负荷唤起了员工发展更有效的工作技能、进行工作场所学习的紧迫感; 从能力机制来看, 工作负荷的增加使员工个体资源被损耗, 降低了进行认知活动(即从事工作场所学习)的可能性。工作自主性构成这一逻辑的边界条件。对于工作自主性较低的员工, 发展工作技能、资源损耗的空间都极小, 从而整体削弱U型曲线。

6 总结与展望

本研究从研究主题、解释机制和调节效应三方面述评了“过犹不及”的研究进展。未来可以从以下方面进一步拓展“过犹不及”效应的研究:

6.1 拓展研究主题、丰富研究层次

未来可以进一步探索可能存在“过犹不及”效应的其他主题。Poole和van de Ven (1989)指出, 当理论预测相悖时, 找寻理论之间的联系, 并发展新框架以解决悖论, 对于理论的发展而言十分重要。从本质上来看, “过犹不及”实际反映出的就是两种相悖理论。通过对“过犹不及”效应进行归纳和分析, 能够整合相悖的理论和研究结论, 有助于研究者探寻现象背后的理论规律, 更充分理解组织管理现象, 促进理论的发展。以此来看, 存在“双刃剑”效应的变量均可尝试用“过犹不及”效应来解释, 如授权型领导(Lee, Cheong, Kim, & Yun, 2017)、高绩效人力资源管理实践等(孙健敏, 王宏蕾, 2016)。从研究层次看, 在近5年共44篇文献中, 个体层次主题的数量最多, 共27篇, 占61%; 群体和团队层次的数量次之, 共13篇, 占30%; 组织层次的主题数量最少, 共4篇, 占9%, 个体层次主题的数量占据大半, 未来应该加强群体和组织层次的“过犹不及”效应研究, 这对于中高层管理者有更大的实践指导意义。

6.2 理清“过犹不及”效应的背后机制

目前, 大部分研究在解释倒U型关系的形成原因时, 仍然存在较大的局限性。一方面, 在引出研究问题时, 一些文献论述较为含糊, 简单引证“物极必反”、“否极泰来”等抽象性原理, 既不能合理引出特定的研究问题, 也不能有力阐释概念或变量间先升后降的关系形态。另一方面, 在假设推导过程中, 少有文章对“过犹不及”的解释机制进行详细论证, 一些文献仅仅指出, 自变量对因变量既有积极影响, 又有消极影响, 随着自变量水平的增加, 主导影响由积极变消极, 由此呈现倒U型关系(e.g., Rotolo & Messeni Petruzzelli, 2013)。然而, 对于某一种影响作用何以主导, 这种论述方式在本质上并没有给出解释, 即缺乏对倒U型关系驱动因素的探讨。“收益与损失的叠加效应”与“动机与能力(或机会)的交互效应”一定程度上为理解“过犹不及”效应提供了逻辑框架。本文指出, “过犹不及”效应的产生基于两个相互对抗的潜在机制, 或是收益与损失的不同步变化, 或是动机与能力(或机会)的增减交互, 使得自变量和因变量之间的关系呈现先升后降的形态, 从而为未来研究解释变量间关系提供了可能的视角和思路。未来研究一是可以通过识别关键概念, 将抽象的潜在机制操作化为具体的变量间关系, 通过实证检验为“过犹不及”的解释机制提供支持; 二是, 基于潜在机制的具体特征和相互关系, 未来研究可衍生考察其他关系范式。例如, Warr (1987)提出“维他命模型” (vitamin model), 指出工作特征对幸福感存在两类曲线关系:一类工作特征过量后对幸福感有负面影响, 即“过犹不及”; 另一类工作特征在某一水平后维持原效用不变, 称为“持续效应” (constant effect)。对于类似的“持续效应”, 需要研究者进一步探究其背后机制。

6.3 结合情境因素探讨临界点位置

在理清发生机制的基础上, 研究者需要进一步关注“过”与“不及”的逆转阈限, 即“过犹不及”的临界点位置。Grant和Schwartz (2011)、Pierce和Aguinis (2013)、以及Haans等人(2016)均强调了识别、定位临界点在理论和实践指导中的重要性。然而现有的一些研究在发生机制上的解释尚不清楚, 涉及逆转阈限相关的论述更是缺乏。理论上, 临界点出现在特定情境下, 例如边际收益与边际损失达到平衡时、动机与能力或机会的交互效应达到最大时, 研究者需要明确“过犹不及”的产生原因, 并在此基础上结合具体研究主题分析临界点出现的必要条件。此外, 还可以通过研究设计从数据中计算并比较临界点的具体水平。除常见的利用问卷调查数据设定二次项、构建曲线模型外, 心理学中的实验设计思路同样值得关注, 例如为被试呈现实验材料、或要求被试完成特定任务, 对被试施加程度不同的刺激, 从而比较不同组的表现水平是否存在倒U型趋势、并识别临界值(e.g., Arent & Landers, 2003; Martens & Landers, 1970)。值得关注的是, 临界点具有情境特殊性, 需要结合相应的情景因素进行探讨, 在不同情境或条件下, 临界点的位置可能会发生变化, 未来可采用元分析的方法确定稳定的阈限值(Pierce & Aguinis, 2013)。

6.4 明确“过犹不及”调节作用的理论基础

罗胜强和姜嬿(2012)指出, 在提出调节作用的假设时, 需要明确调节变量对于变量之间关系的作用方式和作用效果。由于“过犹不及”下, 自变量与因变量的关系本身具有一定复杂性, 目前仍然有研究存在对调节效应的具体作用方向和作用强度解释不清的情况。例如, Zettler和Lang (2015)在员工政治技能与绩效评分之间的倒U型关系中, 提出员工与其绩效评估者之间的关系质量起到调节作用。但在假设推导中, 仅解释了调节变量对倒U型后半段的调节机制。这一问题的解决必须建立在明确的理论和逻辑解释机制基础上。本文总结了两类调节变量, 分别通过改变单一机制, 以及作为边界条件促进两类机制联动, 使主效应关系产生变化, 一定程度上为理解调节效应提供了思路。

6.5 完善抽样与研究设计

首先, 在数据收集中, “过犹不及”效应对于研究样本的要求更高。在抽样时, 应该保证自变量的取值域全面, 且自变量的变异足够大, 以保证识别出倒U型关系的可能性。Grant和Schwartz (2011)指出, 研究者未能发现非单调关系的重要原因之一就在于抽样使取值范围受限。其次, 在研究设计上, “过犹不及”效应研究的局限性与一般的实证研究存在共性。目前的研究主要是采用横截面的研究, 常作为结果变量的行为和绩效具有滞后性, 采用这类研究设计只能反应变量间的相关性, 无法做出因果推断。针对这一局限, 一方面, 未来研究可以增加纵向的研究设计, 将时间因素纳入考虑范围, 在不同时间点上综合考察自变量对因变量的倒U型影响。例如, Chang (2017)从两个时间点上收集数据, 时间间隔为一年。另一方面, 问卷调查可与其他研究方法结合(例如, 实验研究、数值仿真), 利用多研究设计增加结论的严谨性(e.g., Doyle, Lount, Wilk, & Pettit, 2016; Stouten et al., 2013; Zhang, Chen, & Zhao, 2016; 宋靖, 张勇, 2017)。

邓今朝, 黄中梅, 余绍忠. (2015). 员工建言行为与团队绩效的关系——成员目标取向的作用.(6), 81–85.

董维维, 庄贵军, 王鹏. (2012). 调节变量在中国管理学研究中的应用.(12), 1735–1743.

冯一丹, 李爱梅, 颜亮, 王笑天. (2017). 工作时间压力对主观幸福感的倒U型影响——基本心理需求满足的中介作用.(8), 25–35.

郭秀艳. (2004).. 北京: 人民教育出版社.

黎坚, 庞博, 张博, 杜涵. (2011). 自我调节: 从基本理论到应用研究.(6), 5–13.

梁明, 梁雅明. (2008). 管理学视角下“中庸之道”的现代价值.(4), 69–72.

罗胜强, 姜嬿. (2012). 调节变量和中介变量. 见: 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立 (编),(第二版). 北京: 北京大学出版社.

宋靖, 张勇. (2017). 团队冲突视角下的团队规模与管理绩效: 来自数值仿真与问卷调查的两项证据., (8), 49–58.

孙健敏, 王宏蕾. (2016). 高绩效工作系统负面影响的潜在机制.(7), 1091–1106.

王三银, 刘洪, 林彦梅. (2016). 工作边界强度对员工组织认同的影响研究——工作边界弹性能力和组织自尊的作用.(5), 119–128.

王颂. (2017). 横向交往还是纵向交往?——工具性交往对社会资本的影响.(1), 116–127.

卫旭华, 刘咏梅, 陈思璇. (2015). 团队人口统计特征多元化与绩效关系的元分析.(9), 1172–1187.

严瑜, 张倩. (2014). “过犹不及”——组织公民行为消极面的解读与探析.(5), 834–844.

余仕麟. (2003). 孔子“中庸”思想与亚里士多德“中道”思想之比较.(S1), 16–22.

张军伟, 龙立荣. (2016). 领导宽恕与员工工作绩效的曲线关系: 员工尽责性与程序公平的调节作用.(4), 134–144.

Ali, M., Ng, Y. L., & Kulik, C. T. (2014). Board age and gender diversity: A test of competing linear and curvilinear predictions.(3), 497–512.

Arent, S. M., & Landers, D. M. (2003). Arousal, anxiety, and performance: A reexamination of the inverted-U hypothesis.(4), 436–444.

Astakhova, M. N. (2015). The curvilinear relationship between work passion and organizational citizenship behavior.(2), 361–374.

Blumberg, M., & Pringle, C. D. (1982). The missing opportunity in organizational research: Some implications for a theory of work performance.(4), 560–569.

Bozionelos, G. (2017). The relationship of the big-five with workplace network resources: More quadratic than linear.,, 374–378.

Bozionelos, N., Bozionelos, G., Polychroniou, P., & Kostopoulos, K. (2014). Mentoring receipt and personality: Evidence for non-linear relationships.(2), 171–181.

Burnett, M. F., Chiaburu, D. S., Shapiro, D. L., & Li, N. (2015). Revisiting how and when perceived organizational support enhances taking charge: An inverted U-shaped perspective.,(7), 1805–1826.

Carette, B., Anseel, F., & Lievens, F. (2013). Does career timing of challenging job assignments influence the relationship with in-role job performance?(1), 61–67.

Chang, M. L. (2017). On the relationship between intragroup conflict and social capital in teams: A longitudinal investigation in Taiwan.(1), 3–27.

Chen, S., Wang, D., Zhou, Y., Chen, Z., & Wu, D. (2017). When too little or too much hurts: Evidence for a curvilinear relationship between team faultlines and performance.(4), 931–950.

Chen, L., Zhang, L., & Zhao, N. (2015). Exploring the nonlinear relationship between challenge stressors and employee voice: The effects of leader-member exchange and organisation-based self-esteem., 24–30.

Christoforou, P. S., & Ashforth, B. E. (2015). Revisiting the debate on the relationship between display rules and performance: Considering the explicitness of display rules.(1), 249–261.

Chung, Y., & Jackson, S. E. (2013). The internal and external networks of knowledge-intensive teams: The role of task routineness.(2), 442–468.

Clore, G. L., Schwarz, N., & Conway, M. (1994). Affective causes and consequences of social information processing. In R. S. Wyer & T. K. Srull (Eds.),(2nd ed., Vol. 1, pp. 323–419). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Coombs, C. H., & Avrunin, G. S. (1977). Single-peaked functions and the theory of preference.(2), 216–230.

Crawford, E. R., & Lepine, J. A. (2013). A configural theory of team processes: Accounting for the structure of taskwork and teamwork.(1), 32–48.

Dayan, M., Ozer, M., & Almazrouei, H. (2017). The role of functional and demographic diversity on new product creativity and the moderating impact of project uncertainty., 144–154.

Doyle, S. P., Lount, R. B., Wilk, S. L., & Pettit, N. C. (2016). Helping others most when they are not too close: Status distance as a determinant of interpersonal helping in organizations.,(2), 155–174.

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions?(3), 300–319.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions.(3), 218–226.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective.(2), 219–247.

Grant, A. M., & Schwartz, B. (2011). Too much of a good thing the challenge and opportunity of the inverted U.(1), 61–76.

Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z. L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research., 1177–1195.

Harrison, D. A., & Klein, K. J. (2007). What's the difference? Diversity constructs as separation, variety, or disparity in organizations.(4), 1199–1228.

Horwitz, S. K., & Horwitz, I. B. (2007). The effects of team diversity on team outcomes: A meta-analytic review of team demography.(6), 987– 1015.

Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (1989). Motivation and cognitive abilities: An integrative/aptitude-treatment interaction approach to skill acquisition.(4), 657–690.

Lam, C. F., Spreitzer, G., & Fritz, C. (2014). Too much of a good thing: Curvilinear effect of positive affect on proactive behaviors.(4), 530–546.

Lee, S., Cheong, M., Kim, M., & Yun, S. (2017). Never too much? The curvilinear relationship between empowering leadership and task performance.(1), 11–38.

Lee, S., Yun, S., & Srivastava, A. (2013). Evidence for a curvilinear relationship between abusive supervision and creativity in South Korea.(5), 724–731.

Li, Y., Fu, F., Sun, J. M., & Yang, B. (2016). Leader-member exchange differentiation and team creativity: An investigation of nonlinearity.(5), 1121–1138.

Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zaccaro, S. J. (2001). A temporally based framework and taxonomy of team processes.(3), 356– 376.

Martens, R., & Landers, D. M. (1970). Motor performance under stress: A test of the inverted-U hypothesis.(1), 29-37.

McGuire, W. J. (1997). Creative hypothesis generating in psychology: Some useful heuristics.(1), 1–30.

Mitchell, R., Boyle, B., Nicholas, S., Maitland, E., & Zhao, S. (2016). Boundary conditions of a curvilinear relationship between decision comprehensiveness and performance: The role of functional and national diversity.(8), 2801–2811.

Mo, S., Ling, C. D., & Xie, X. Y. (2017). The curvilinear relationship between ethical leadership and team creativity: The moderating role of team faultlines.doi:10.1007/ s10551-016-3430-1.

Nieß, C., & Biemann, T. (2014). The role of risk propensity in predicting self-employment.(5), 1000–1009.

Pierce, J. R., & Aguinis, H. (2013). The too-much-of- a-good-thing effect in management.(2), 313–338.

Poole, M. S., & van de Ven, A. H. (1989). Using paradox to build management and organization theories.(4), 562–578.

Rapp, T. L., Bachrach, D. G., Rapp, A. A., & Mullins, R. (2014). The role of team goal monitoring in the curvilinear relationship between team efficacy and team performance.(5), 976–987.

Reis, D., Arndt, C., Lischetzke, T., & Hoppe, A. (2016). State work engagement and state affect: Similar yet distinct concepts., 1–10.

Reis, D., Hoppe, A., Arndt, C., & Lischetzke, T. (2017). Time pressure with state vigour and state absorption: are they non-linearly related?(1), 94–106.

Ren, S., & Chadee, D. (2017). Is guanxi always good for employee self-development in China? Examining non- linear and moderated relationships.,108–117.

Reutskaja, E., & Hogarth, R. M. (2009). Satisfaction in choice as a function of the number of alternatives: When “goods satiate”.(3), 197–203.

Rotolo, D., & Messeni Petruzzelli, A. (2013). When does centrality matter? Scientific productivity and the moderating role of research specialization and cross- community ties.(5), 648–670.

Spector, P. E., & Meier, L. L. (2014). Methodologies for the study of organizational behavior processes: How to find your keys in the dark.(8), 1109–1119.

Stouten, J., van Dijke, M., Mayer, D. M., De Cremer, D., & Euwema, M. C. (2013). Can a leader be seen as too ethical? The curvilinear effects of ethical leadership.,(5), 680–695.

Sui, Y., Wang, H., Kirkman, B. L., & Li, N. (2016). Understanding the curvilinear relationships between LMX differentiation and team coordination and performance.,(3), 559–597.

van Ruysseveldt, J., & van Dijke, M. (2011). When are workload and workplace learning opportunities related in a curvilinear manner? The moderating role of autonomy.(2), 470–483.

Vergauwe, J., Wille, B., Hofmans, J., Kaiser, R. B., & De Fruyt, F. (2017). The double-edged sword of leader charisma: Understanding the curvilinear relationship between charismatic personality and leader effectiveness.doi: 10.1037/pspp0000147.

Vicentini, F., & Boccardelli, P. (2016). Career diversity and project performance in the Italian television industry.(7), 2380–2387.

von den Driesch, T., da Costa, M. E. S., Flatten, T. C., & Brettel, M. (2015). How CEO experience, personality, and network affect firms' dynamic capabilities.(4), 245–256.

Warr, P. B. (1987).. Oxford: Clarendon Press.

Wihler, A., Meurs, J. A., Momm, T. D., John, J., & Blickle, G. (2017). Conscientiousness, extraversion, and field sales performance: Combining narrow personality, social skill, emotional stability, and nonlinearity.,, 291–296.

Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution?(4), 490–495.

Zettler, I., & Lang, J. W. B. (2015). Employees' political skill and job performance: An inverted U‐shaped relation?(3), 541–577.

Zhang, L., Chen, L., & Zhao, N. (2016). Effects of work stressors on desire for organizational construction: The moderating role of leader-member exchange.(3), 367–387.

The Too-Much-of-a-Good-Thing effect and its mechanisms

XING Lu1; SUN Jianmin1; YIN Kui2; WANG Zhen3

(1School of Labor and Human Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China)(2Donlinks School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China) (3Business School, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Most previous studies have oversimplified the relationships among constructs. Researchers usually propose and test linear relations based on the assumption that “more is better”. Recently, along with the deepening of research, the perspective of too-much-of-a-good-thing effect()the inverse U relationhas aroused more attention. By reviewing 44 research in organizational behavior field in recent five years, we identify four types of research topics, including positive feelings and thoughts at work, stable individual characteristics, characteristics of work and task, and group composition. We then identify two types of explanation mechanisms, which are summarized as “additive benefit and cost” and “interactive motivation and ability/opportunity”. In addition, we put forward that the moderation effect can be based on the change of single or dual mechanisms. We then discuss several suggestions for future research: (1) Diversify research topics and expand research levels; (2) Clarify the influencing mechanism behind; (3) Explore the threshold points based on the contextual factors; (4) Explicate the theoretical underpinnings of; (5) Improve sampling process and research design.

Too-much-of-a-good-thing effect; inverted U-shaped relationship; mechanisms; moderation effect

2017-01-13

尹奎, E-mail: bluesky7198@163.com

B849; C93

* 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(18XNH049); 国家自然科学基金项目(71772193)。