岭南铜提筒与江东原始瓷筒形器的比较研究

——兼论百越文化视野下的提筒形器

2018-05-03高逸凡

高逸凡

(南京大学历史学院 江苏南京 210023)

一、岭南地区的铜提筒及其研究现状

“提筒”这一概念最早由岭南考古的研究者们提出并使用,这类器物“以其器形如筒,又有对称贯耳以供系绳,故名提筒(或写作提桶、提筩)”[1]。岭南地区的提筒最早出现于战国晚期[2],兴盛于西汉南越国时期(公元前2世纪)的西江流域和东山文化时期(公元前3世纪到公元1世纪)的越南红河下游三角洲地带,以青铜提筒最为流行,南越国时期也开始流行陶提筒,其造型与铜提筒相似而体积略小,并在铜提筒消失后的两汉时期继续流行,直至魏晋时才最终消失[3]。铜提筒及其后继者陶提筒都是岭南战国秦汉时期越文化中的典型越式器物,其中最具代表性的就是广州西汉南越王墓中所出土的一批铜、陶提筒(图一)[4]。

铜提筒,最大者高50厘米(B57),最小者高21厘米(G37),一般高度在35厘米左右(如B59)。器身皆为筒形,一类直口稍大,中腰以下收缩(如G37);另一类口部稍敛(如E78)或作子母口(如B59),中腰微鼓,底部略收缩,皆有圈足,以后者居多。提耳亦分为环首直耳(用以穿绳提扛)与小贯耳(或简化为圆柱形实鼻,用以穿绳拴盖)所组成的复耳(如B58)、贯耳(如E78)以及环鼻耳(如C61,较少见)三种,各种提耳与两类器身均可组合,并无定规。所有提筒基本均留有木盖痕迹。各类提筒周身均有几何形纹晕带,大提筒晕带较多较复杂,小提筒则较少较简单,B59上还饰有羽人船猎为主题的实物图像,较为罕见。

陶提筒与铜提筒类似,亦可依器身形态分为直口直身(如C89)和敛口鼓腰(如C88)两类,提耳皆为贯耳,器底则皆为平底[5]。

《西汉南越王墓》根据提耳形态的不同,统一将所出铜、陶提筒分为二型[6]。

Ⅰ型:一对环形竖耳与其内一对圆形贯耳所组成的组合型提耳,包括铜提筒B57、B58、B59、G37、G48。

Ⅱ型:一对贯耳或环鼻耳,包括铜提筒C61、E78、G44、G47,以及陶提筒C88、C89。

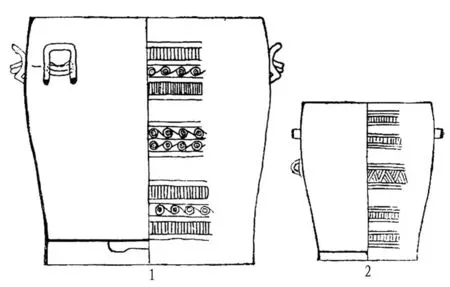

越南所出铜提筒的情况与两广相似,其中有些“口部收敛和中腰鼓出的程度都较明显”者(图二),则被黄展岳先生归入与两广提筒“具有明显区别”的另类,笔者对此有不同看法。广州南越王墓铜提筒E78在这两点上与这类越南铜提筒就是非常相似的,更遑论二者在尺寸、纹饰等方面的相似性。因此笔者认为这类越南铜提筒仍应与岭南铜提筒归为具有相同文化因素的一类器物。

此外,以器耳形态作为分型标准恐也有失偏颇,我们不妨基于器腹和口沿形态来对岭南铜提筒重新进行分型。

A型:器腹中上部微鼓,下腹平缓近垂直,敛口或子母口,标本有广州西汉南越王墓铜提筒B58、B59(图一‥1、2)、肇庆北岭松山1号墓出土铜提筒1‥11(图八‥1)等。

B型:器腹中上部鼓出,下腹平缓斜内收,敛口或子母口,标本有广州西汉南越王墓铜提筒C61、E78(图一‥3、5)、越南东山文化时期的铜提筒(图二)等。

C型:斜直腹内收,敞口,标本有西汉南越王墓铜提筒G37(图一‥6)、广州汉墓所出的西汉铜提筒1097‥28(图三)[9]等。

从目前学界对岭南地区铜提筒的认识现状出发,可以归纳出铜提筒的一些主要特征:

1.器身为筒形,最大腹径在口部或中部偏上处,高度一般在20~50厘米间。

2.口径较大,作敛口、子母口或敞口,多配木盖。

3.中腹以上皆有提耳可供穿绳提扛之用。

4.筒形器身上装饰有大量的几何纹晕带或实物图像纹饰带。

5.多出自等级较高的越族墓葬中,系战国秦汉时期岭南、交趾越文化中的典型器物。

图一// 广州西汉南越王墓出土的铜、陶提筒

图二// 越南东山文化时期的一类铜提筒[8]

图三// 广州汉墓所出西汉铜提筒

二、江东地区西周春秋时期的原始瓷筒形器

江东地区西、北限自大江,东临大海,南入武夷,是越文化最早成熟并出现国家政权的地区,故历来又以其国吴、越为名。江东吴越之地也是青瓷器烧造的起源地,早在西周时期,当地的原住民就开始使用原始瓷礼器作为陪葬器物,落葬于高等级的土墩墓中。到了战国时代,越国贵族更是用全套原始瓷制的礼器、乐器取代同类青铜器陪葬入墓,如江苏无锡鸿山越墓和浙江长兴鼻子山越墓等。这一现象在战国时期江东地区的越国墓葬中非常普遍,学界目前一般认为用原始青瓷礼器取代青铜礼器陪葬正是本地区越墓的特色之一[10]。

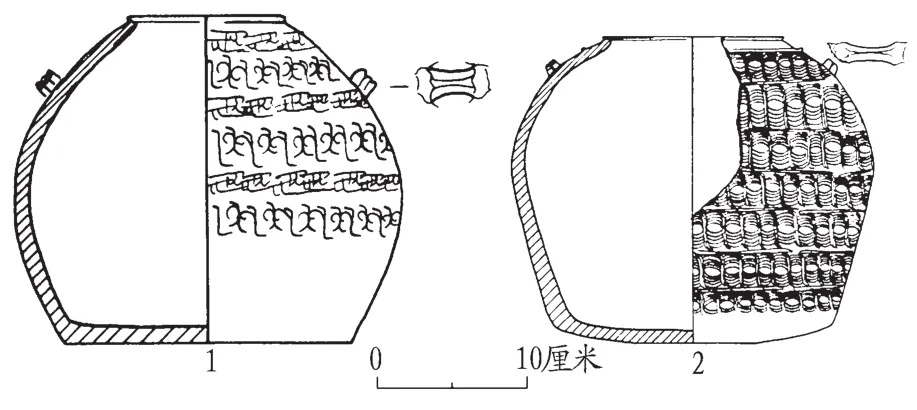

在江东地区各地出土的西周春秋时期的原始瓷器中,有一类筒形器器形独特,纹饰繁复,引人注目。其例有江苏镇江博物馆所藏溧水、丹阳等地出土的“青釉原始瓷筒形罐”[11],常州博物馆所藏“春秋原始青瓷尊”[12]、武进淹城遗址出土的“原始瓷筒形罐”[13];浙江绍兴平水镇出土的“原始青瓷桶形器”[14],浙江省博物馆所藏德清皇坟堆出土的“西周原始瓷筩”[15]、德清三合塔山土墩墓中出土的“原始青瓷罐”[16],以及龙游县博物馆收藏的“原始瓷卣”[17]等(图四)。

这类原始瓷筒形器的共同特征是:

图四// 江东地区西周春秋时期的原始瓷筒形器

图五//《德清火烧山——原始瓷窑址发掘报告》中的“B型卣”

1.器身为最大腹径偏上的筒形。

2.口径较大,口部形态为子母口内敛后微折沿。

3.肩部有一对绳纹的倒“U”形提耳,但紧贴器身,不具实用性。

4.器身满饰多层繁复纹饰,但都系均匀规律分布的几何纹。

出土于苏南、浙江西周春秋时期的遗址、墓葬中,又都是原始青瓷器,这类筒形器按理应属西周春秋时期吴越地区的越人所烧造的器物。

在浙江德清火烧山,考古人员发现了烧造这类原始青瓷筒形器最早的龙窑窑址[18],并在各时期地层中出土了相当数量的该类器物,使我们获得了观察其发展演变的标杆。

需要注意的是,在《德清火烧山——原始瓷窑址发掘报告》(以下简称“《报告》”)和相关研究文章中[19],以及一些博物馆的说明里[20],会将这类原始瓷筒形器称作“原始瓷卣”,其缘由是德清火烧山窑址中还出土有一类数量很少的“垂腹卣”(图五)[21],报告中将其分为B型“原始瓷卣”,而原始瓷筒形器(“筒形卣”)则被分为A型“原始瓷卣”。报告作者认为,“垂腹卣”与青铜器中的卣相似,应为仿青铜器的原始瓷礼器,而筒形卣“可能是青铜垂腹卣的一种地方变形”,“部分装饰纹样,可能也与青铜器上的纹样有关”[22]。

对于此说,笔者是持怀疑态度的。首先,青铜提梁卣是较为常见的中原商周时期的青铜器,其器型垂腹、圈足、环形耳系铜提梁,一般配有铜盖,纹饰形象丰富立体。与之相较,火烧山出土的青瓷“垂腹卣”既无与之相配的同质地的瓷盖,也无圈足、提梁,其双系作横耳,也与青铜卣的环形竖耳不同;至于“垂腹”,火烧山B型卣中只有少数最大腹径偏下者,报告所示四例标本中甚至仅见一例(图五‥1)[23],其余三例的最大腹径均在中部偏上处。而火烧山A、B型卣器身上所装饰的一类纹饰,也与中原同时期青铜卣的纹饰差别显著,实在无法确认二者之间的联系,报告作者对此也只能是含糊其辞。

有鉴于此,笔者认为火烧山“B型原始瓷卣”不应被命名为“垂腹卣”,其器型、纹饰也并非仿自中原的青铜提梁卣。而“A型原始瓷卣”在器形、尺寸等方面也与“B型卣”差异巨大,更不能被命名为“卣”,其文化源流和命名问题都还有待进一步的探讨。因此在下文中,我们仍将“A型原始瓷卣”称为“原始瓷筒形器”,以便与真正的“卣”以及所谓的“B型原始瓷卣”区分开来。

《报告》主要依据纹饰的区别,将这类原始瓷筒形器分为了三式[24]。这样的分析方法是值得商榷的。首先,将器型、尺寸差异巨大的原始瓷筒形器和“垂腹卣”归为一类器物而分为A、B两型,其后通过分式来区分细节差异,导致分式结果在地层关系上出现混乱。其次,仅仅以纹饰作为分式依据,而不考虑器型的演变规律,会造成分式标准的片面和模糊。就《报告》中分式的结果看,这两方面的后果的确都是存在的:

1.探方T0304较早地层中出土的原始瓷筒形器标本T0304⑫b‥15被分为Ⅲ式,而同一探方较晚地层中出土的T0304⑩‥5反而被分为Ⅱ式。

2.Ⅱ、Ⅲ式原始瓷筒形器的分式依据主要是前者器腹的对称弧形纹是上、下二道弧线而后者是三道。但Ⅲ式标本T0403⑤‥1却是上、下四道弧线。此外,T0403⑤‥1肩部的细密横向水波纹也与Ⅱ、Ⅲ式其他“A型卣”肩部、腹部近肩处的纵向或斜向阴线水波纹区别明显。

此外,《报告》所示的原始瓷筒形器标本器中,有的装有一对“倒U型”系耳,有的没有,而没有系耳者在器物尺寸上均明显小于有系耳者,有的器腹上甚至光素无纹[25]。是以笔者认为有系耳者和无系耳者在研究中是应当予以区分的两类器物,而本文所关注的只是与岭南铜提筒更为相似的有系耳者,无系耳者并不在本文的讨论范围之内。

基于以上认识,我们有必要对《报告》中所示的,上腹近肩处有一对绳索状“倒U型”系耳的原始瓷筒形器进行专门的考察。综合考虑器型与纹饰的特征及其演变规律,我们得以对这类原始瓷筒形器重新进行类型学分析。

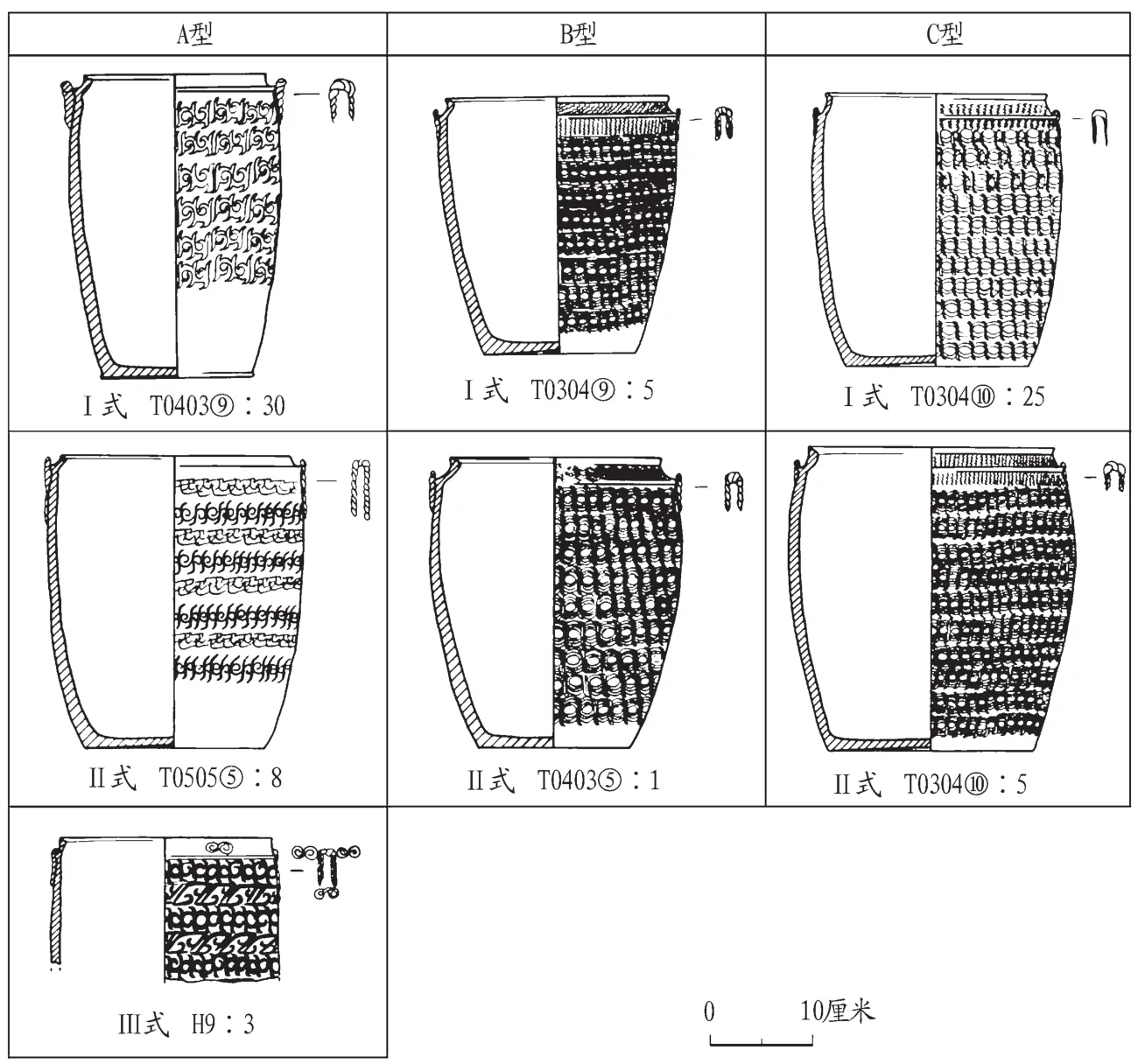

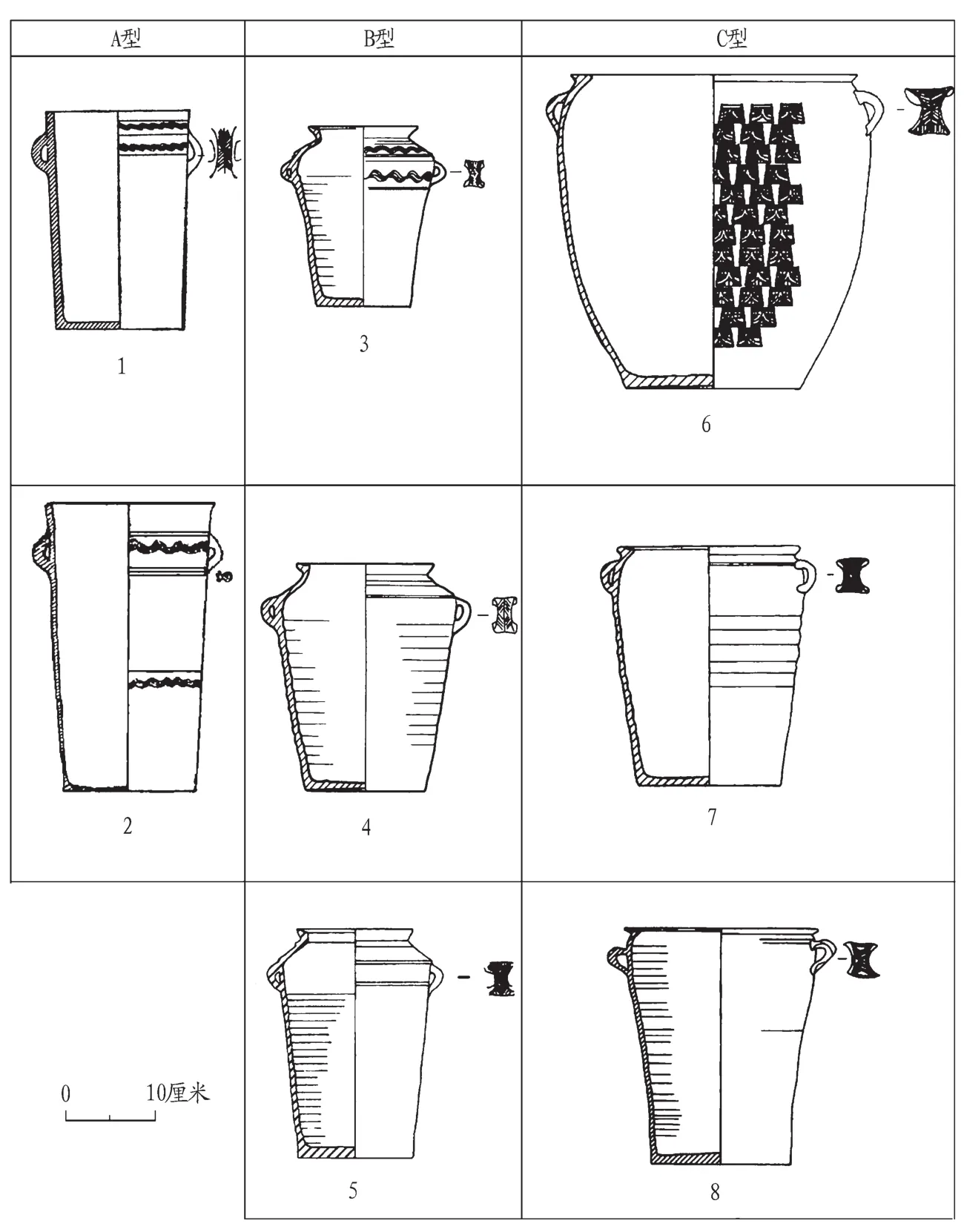

依据器腹、口沿和纹饰的形态,《报告》所示的10件标本器可分为三型,主要依据纹饰细节的变化,三型内部又分为各式(图六)。

A型:上腹垂直,中腹以下弧腹内收。子母口,母口外沿包一周上翘凸棱。器腹饰多层平行分布的纹饰带,以带卷云的S形纹为主,也有勾连纹。

Ⅰ式:器腹饰拍印双勾线带卷云S形纹。标本T0403⑨‥30,子口沿内饰有弦纹。拍印纹饰带六层,阴线较浅,下腹近底处素面。口径19.2、腹径22.4、底径16.4、高31.6厘米。

Ⅱ式:器腹饰相间的拍印单线带卷云S形纹及单线勾连纹。标本T0505⑤‥8,子口沿内饰有弦纹。拍印纹饰带八层,有重叠拍印现象。口径25.6、腹径28.4、底径20.4、高32.4厘米。

Ⅲ式:器腹饰相间的刻划单线卷云S形纹及单线勾连纹,系耳左、右、下方及子口上饰有S形附加堆纹。标本H9‥3,残存口沿、上腹。子口沿内饰有弦纹。纹饰带留有三层,纹饰杂乱。口径25.8、残高17.4厘米。

B型:器腹自肩部或上腹开始斜弧腹内收,最大腹径偏上部。折肩,折肩处包一周上翘凸棱,敛口,折沿。器腹满饰多排平行分布的纹饰带,以涡纹和S形纹的组合纹饰为主,肩部饰斜向水波纹,上腹近肩处饰纵向水波纹,或只有肩部饰密集横向水波纹。

Ⅰ式:器腹自肩部开始斜弧腹内收。肩部饰斜向水波纹,上腹近肩处饰纵向水波纹,腹部纹饰带中的涡纹由上、下各三道弧线构成。标本T0304⑫b‥15,口沿沿面饰有两道凹弦纹,器肩、腹满布纹饰,器腹拍印纹饰带八层,阳线,排列整齐紧密。口径28、底径20、高31.6厘米。T0304⑨‥5,平底略内凹。口沿沿面饰有弦纹,器肩、腹满布纹饰,拍印纹饰带八层,阳线。口径30.4、底径20.8、高35.2厘米。

Ⅱ式:器腹自上腹开始斜弧腹内收。肩部饰密集横向水波纹,腹部纹饰带中的涡纹由上、下各四道弧线构成。标本T0403⑤‥1,口沿沿面饰有两道凹弦纹,腹部满饰拍印纹饰带,共九层,排列紧密有序。口径22.8、腹径27.2、底径16.4、高30.8厘米。

C型:器腹中上部微鼓,其下弧腹内收,最大腹径偏中部。微折肩,折肩处包一周上翘凸棱,微敛口,折沿。器腹满饰多排平行分布的纹饰带,以涡纹和S形纹的组合纹饰为主,肩部及上腹近肩处饰纵向水波纹。

Ⅰ式:腹部纹饰带中的涡纹由上、下各两道弧线构成。标本T0304⑩‥25,口沿面上饰凹弦纹一道,器肩、腹满布纹饰,器腹拍印纹饰带十一层,排列整齐,阳线。口径32.4、底径26.8、高39.6厘米。

Ⅱ式:腹部纹饰带中的涡纹由上、下各三道弧线构成。标本T0304⑩‥5,口沿面上饰凹弦纹三道,器肩、腹满布纹饰,器腹拍印纹饰带十二层,排列较整齐紧密,阳线。口径29.6、底径25.2、高36厘米。T0304⑩‥24,残,器形、纹饰信息报告中不详,据线图判断,器肩、腹满布纹饰,器腹拍印纹饰带八层。口径30.4、底径28、高36厘米。T0304⑩‥27,器形、纹饰信息报告中不详,据线图判断,器肩、腹满布纹饰,器腹拍印纹饰带十二层。口径30、底径28、高37.6厘米[26]。

根据《报告》中的分期和时代推测,A型各式标本器均属第二期遗物,年代为春秋早期前段;从层位关系来看,Ⅰ式标本器T0403⑨‥30年代最早,Ⅱ式标本器T0505⑤‥8次之,而Ⅲ式标本器H9‥3年代最晚。

B型Ⅰ式标本器标本T0304⑫b‥15属第三期遗物,年代为春秋早期中段;Ⅱ式标本器T0403⑤‥1属第五期遗物,年代为春秋中期前段;Ⅰ式标本器T0304⑨‥5属第六期遗物,年代为春秋中期中段。

图六// 德清火烧山原始瓷窑址出土原始瓷筒形器新的型式划分

图七//江阴周庄JZD3东周土墩墓出土的印纹硬陶“筒形器”M1‥4

C型各式标本器均属第四期遗物,年代为春秋早期后段[27]。

由此推断,A型原始瓷筒形器出现最早,B型Ⅰ式次之,C型又次之,而B型Ⅱ式出现最晚。

德清火烧山原始瓷窑址出土的这批原始瓷筒形器型式丰富且年代早晚有别,可以揭示出这一形制的一些演变规律:在器型方面,从A型由矮直口或敛口与一圈上翘凸棱所组成的子母口,发展出B型、C型的侈口折肩+凸棱或微折沿敛口+凸棱的组合。虽然子口部分变高变宽,其上也出现了纹饰,使人很难再将其与子母口联系起来,但B、C型筒形器肩部一圈上翘的凸棱仍然显示出这种口、肩组合是从A型筒形器的子母口一脉相承而来。

另外,由A型近直的器腹分化出B型上大下收的器腹和C型中腹微鼓的器腹,也是器型演变的线索之一。

在纹饰方面,器肩处水波纹的出现(B型Ⅰ式)及其精美化(B型Ⅱ式)、器腹纹饰带中的主体纹饰由卷云(A型)演变为涡纹(B、C型)、构成涡纹的弧线由少变多、纹饰带层数的增加,以及拍印单元排列的密集化等,都是原始瓷筒形器形制演变的重要线索。

在江苏江阴周庄JZD3东周土墩墓中,出有一件年代约在春秋晚期的印纹硬陶“筒形器”M1‥4(图七)。该器上腹微鼓,最大腹径偏上,中腹以下斜直内收,高36.6厘米,矮直口微折沿,双唇,折肩,肩上一道凸弦纹,平底内凹,肩、腹部贴绞丝(绳索)状提手高出器肩,腹上部饰水波纹,下部饰菱形填线纹[28]。该器继承了春秋早、中期原始瓷筒形器的许多特点,如肩部的上翘凸棱、绳索状系耳、沿面凹弦纹等,在器型上与德清火烧山B型Ⅱ式原始瓷筒形器较为接近。然而相比之下,其系耳变大、尾部相交,折肩进一步宽平化,平底内凹也更加明显。江阴大松墩和江苏宜兴潢潼土墩墓也出土了形制与此相类的印纹硬陶筒形器[29]。在越墓中,陪葬印纹硬陶礼器还是原始瓷礼器是等级差异的表现,而形制上二者往往是相似或相同的。这些印纹硬陶筒形器对于我们认识江东地区陶瓷筒形器在春秋晚期的演变方向应当具有重要的参考价值。

春秋时期原始青瓷器的创造者和使用者主要是江东地区的越人和吴人,原始青瓷是在印纹硬陶基础上发展起来的江东地区吴越文化的代表性文化因素。上述的这类原始青瓷筒形器尺寸大、纹饰丰富,其贴塑的系耳又全都不留孔隙,难具实用。依此判断,原始瓷筒形器应当是江东地区越人为高等级墓葬专门烧造的高等级陪葬器物,即使是只陪葬了器型相似的印纹硬陶筒形器的江阴周庄JZD3东周土墩墓,也已是一墩一墓,墓室长达18.2米,并使用木炭包裹的高等级越墓了[30]。虽然就目前已公布的考古材料来看,江东地区并未发现与原始瓷筒形器形制相似的青铜器,但鉴于江东地区春秋战国时期的越国贵族墓葬,有使用仿青铜器的青瓷礼、乐器代替青铜器陪葬的葬俗,也不能排除原始青瓷筒形器存在青铜器原型的可能性。当然,如果其原型是木制的提筒类器物,如江浙、福建等地至今流行的传统婚礼用器“子孙桶”一般的话,那这些木制品保存至今并被发现的概率应当就更低了。

图八// 岭南铜提筒与江东筒形器

三、岭南地区铜提筒与江东地区原始青瓷筒形器的文化因素比较研究

岭南地区秦汉时期的铜提筒与江东地区春秋时期的原始青瓷筒形器,二者造型相似(图八),又都系当地越人所使用的高等级器物,在百越文化的视野下很可能属于两地越文化所共有的文化因素。为检验这一推论,我们有必要对“铜提筒”和“筒形器”的功能性因素进行深入的比较研究。

铜提筒的功能性因素主要有三:一是具有一定形态特征的筒形容器,二是穿绳提扛所用之提耳(系耳),三是作为高等级器物的纹饰。以此为线索,我们来审视筒形器的相关造型细节。

1.具有一定形态特征的筒形容器

作为筒形容器,口径与高度的比例以及器腹的形态决定了铜提筒的基本造型特征,在此基础上,其高度又成为了反映其尺寸的标杆。

在器腹形态方面,岭南铜提筒有A型的中上部微鼓,下腹平缓近垂直者,有B型的中上部鼓出,下腹平缓斜内收者,也有C型的斜直腹内收者,共计三种主要类型。相比之下,德清火烧山C型筒形器的器腹形态与岭南A型铜提筒相似,而B型筒形器则与B型铜提筒相仿。

在此基础上观察双方的口径-高度比,数值也很接近。如南越王墓B58为1‥1.14[32],火烧山C型Ⅰ式标本T0304⑩‥25为1‥1.22、C型Ⅱ式标本T0304⑩‥5亦为1‥1.22;南越王墓E78为1‥1.14[33],火烧山B型Ⅰ式标本T0304⑨‥5为1‥1.15、B型Ⅱ式标本T0403⑤‥1为1‥1.35;《广州汉墓》铜提筒1097‥28为1‥1.06,火烧山B型Ⅰ式标本T0304⑫b‥15为1‥1.12。

在高度方面,铜提筒有低至21厘米者,亦有高至近50厘米者,但一般高度都在35厘米左右[34]。而《报告》所示的德清火烧山8件较为完整的筒形器标本,其高度分别为31.6、32.4、39.6、35.2、36、36、37.6、31.6厘米,平均高度35.04厘米,正与铜提筒的一般高度相仿。江阴周庄JZD3东周土墩墓所出的印纹硬陶筒形器M1‥4,其高度也接近这一平均数值,为36.6厘米[35]。

2.穿绳提扛所用之提耳(系耳)

铜提筒的提耳主要有环首直耳(用以穿绳提扛)与小贯耳(或简化为圆柱形实鼻,用以穿绳拴盖)所组成的复耳、贯耳,以及环鼻耳三种,其中环鼻耳很少见,而环首复耳又较贯耳更为常见。三种提耳都是两个一对安装于器腹上部近口沿处,且其顶端皆不及口沿。

筒形器的系耳则都呈绳索(或谓“绞丝”)状的倒“U”型,两个一对贴塑于器腹上部近口沿处,其顶端不及口沿,与器腹之间也没有任何缝隙。

筒形器的倒“U”型系耳与铜提筒的环首直耳在造型上的相似程度很高,前者绳索或绞丝状的外观与后者侧面的绳纹[36]也可谓是理念相通。最为关键的是,二者的安装位置也几乎完全一致,唯一不同者只是筒形器的系耳紧紧贴塑于器身,实际无法使用,表明了其明器的属性。这应当也是当地工匠在烧造青铜器的青瓷仿制品的过程中,对这类纤细部件所进行的迁就处理。可以推想,若原始瓷筒形器存在原型青铜器的话,则其系耳的造型应当与岭南铜提筒的提耳更为接近。

3.作为高等级器物的纹饰

铜提筒作为岭南战国秦汉时期越式青铜器的代表之一,其器身纹饰非常丰富精美,皆呈带状上下平行分布。纹饰的主要类型有栉齿纹、双线勾连菱形纹、重圈圆点纹、勾连重圈纹、弦纹等,少数器物还饰有实物形象如羽人船猎纹、戟纹等,这样的纹饰使用程度是同时期岭南其他越式青铜器难以比肩的。

筒形器作为江东西周春秋时期特色鲜明的原始瓷器,其器身纹饰以拍印纹为主,分布面积非常大,亦呈带状上下平行排列;但较铜提筒的纹饰带更为密集,不留空隙,纹饰类型主要有带卷云的S形纹、S形纹+涡纹的组合纹饰、菱形云纹、水波纹、弦纹等,也是江东同时期原始瓷器中纹饰最为精美繁复的一类器物。

铜提筒与筒形器在出现时代和地域上都有一定的距离,其纹饰风格不可能不存在差异。尽管如此,二者的纹饰却仍然具有相当多的共性,其繁复的几何纹样以及上下平行带状分布的特点,应当都共同导源于南方越文化中几何印纹陶的传统文化因素。

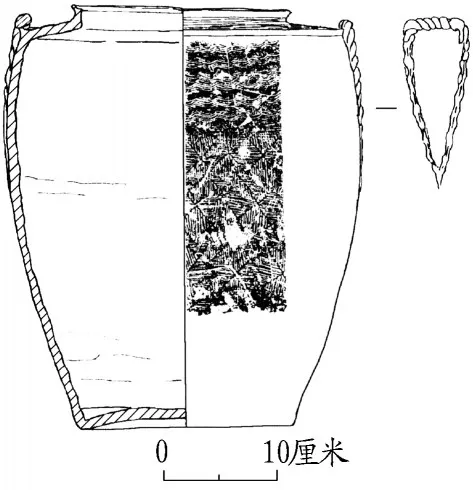

图九//武夷山城村汉城遗址出土的硬陶提筒

四、关于江东和岭南所见提筒形器之间关系的阐释

岭南地区战国秦汉时期的铜提筒与江东地区春秋时期的原始瓷筒形器,在决定其器物性质的几项功能性因素方面如此相似,以至于我们在直观上很难否定二者形制的相关性。联系南方吴越和百越地区共通的越文化背景,我们应当如何理解二者之间的关系呢?

对此叶文宪认为,“西汉初流行于南越国的铜提筒是典型的越式器物,所以它的祖型应该到越人的器物中去寻找”;而同为越人所使用的“江南西周春秋时期的直腹罐”[37]应该就是西汉初提筒的原型[38]。郑小炉也提出:“战国晚期到西汉时期两广地区常见的附耳筩与浙江土墩墓中常见的原始瓷深腹附耳罐形制非常接近,二者之间应当存在着一定的承继关系。”[39]

而原始瓷筒形器作为春秋时期江东越人为陪葬所专门烧造的高级青瓷器的一种,其原型很可能也与其他青瓷礼、乐器一样,是青铜制的实用器物,而这种青铜制的筒形器也许会与岭南地区的铜提筒更为相类。据此,我们或应将上述的原始瓷筒形器和印纹硬陶筒形器视为早期的提筒。

然而,从春秋中晚期的江东地区到战国晚期的岭南地区,提筒这一形制却并无清晰的传播路线可辨。在江东地区战国时代的越墓中,提筒形器已难觅踪影。而在周边地区,提筒形器的再次出现已是西汉早中期的闽北地区了。可见,单纯的形制传播理论是很难解释江东原始瓷筒形器与岭南铜提筒之间的相似性的。

那么,除了传播路线,南方百越地区提筒形器的出现还有什么规律可循呢?就目前已公布的资料来看,从西汉到六朝,南方的百越故地还曾出现过以下这些提筒形器物。

在闽北的武夷山城村汉城遗址中,出土有六件制作精良的硬陶提筒[40],其年代下限不超过西汉中期[41]。这些提筒中,有口沿形态与火烧山A型原始瓷提筒一致者,也有器腹纹饰与岭南陶提筒相类者,而其提耳造型又与二者皆异,系江东地区战国秦汉时期陶瓷器物上常见的桥形耳(图九)。虽然学界对于城村汉城遗址究竟系闽越王的都城还是东越王余善的王城仍然存在争议[42],但这些提筒属于西汉时期当地的越人贵族应当是比较合理的推断。

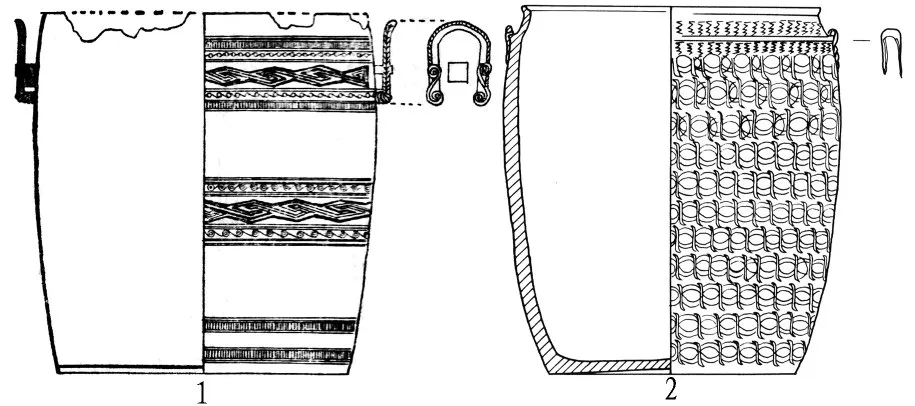

在南京江宁前郑家边东汉M2[43]、江苏高淳下坝东汉M2[44]、安徽歙县西村东汉墓[45]、浙江龙游仪冢山汉墓[46],以及浙江龙游白羊垅东汉窑址[47]等东汉时期的墓葬和遗址中,出土有一些大口、筒腹,装一对饰叶脉纹桥形提耳,器身饰水波纹带或拍印纹、弦纹、瓦楞纹等纹饰的硬陶或釉陶提筒形器,依细节形态差异可分为三型(图一○),其中较大者高34.4厘米,较小者也高18.8厘米。有些简报中将这些提筒形器称为“仓”或“井”,这与其安装提耳的造型显然是矛盾的。而若将其与春秋时期的陶、瓷筒形器以及武夷山城村汉城遗址所出土的西汉硬陶提筒进行比较,则可以发现其在器型、纹饰等方面与这二者有着更多的相似性。因此,将这类硬陶、釉陶器归类为提筒形器应当更加合理。

六朝时期的提筒形器见有南京长岗村五号墓所出土的一件青瓷提筒形器(高27.1厘米)[48],以及浙江临安牛上头谢氏家族墓地M1所出土的一件红陶提筒形器(高16.2厘米)[49](图一一)。前者制作精美,不仅施用了新式的网格纹饰带,还重现了类似火烧山A型原始瓷筒形器和武夷山城村汉城陶提筒T112‥323的口沿形态,并重新使用了青瓷烧造技术来制作提筒形器物,俨然是江东地区提筒形器物制作继春秋原始瓷筒形器以来的又一次高峰。后者在器型、纹饰方面与东汉硬陶、釉陶提筒形器较为相近,但尺寸和工艺都已大为逊色。

基于以上材料,从西汉到六朝,江东地区(包括闽北)出现的提筒形器可以依据口沿形态分为四类:

甲类:子母口或敛口;

乙类:直口;

丙类:微敛口折沿;

丁类:折肩敛口折沿。

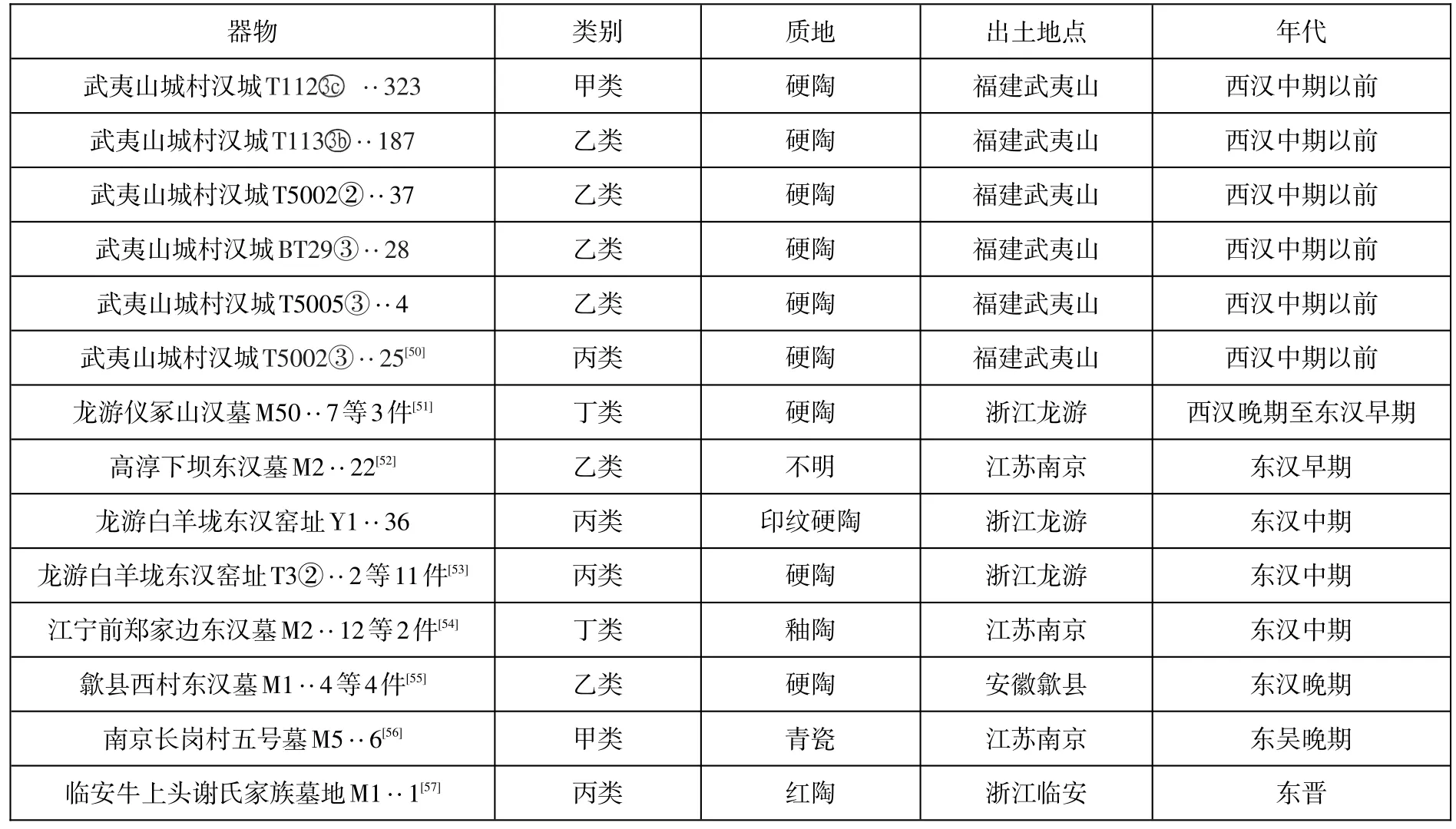

其中,甲类与火烧山A型原始瓷筒形器的口沿形态相似,乙类与岭南C型铜提筒相似,丙类与火烧山C型原始瓷筒形器相似,丁类与江阴、宜兴所出土的春秋时期印纹硬陶筒形器相似。按照原报告或简报中的结论,这四类提筒形器的时空分布如表一。

显然,西汉以后江东地区重新出现的陶瓷提筒形器这种形制,其时空分布也不是完全连续的:西汉中期以前只有闽北城村汉城一处数例,但类别最全;东汉时代散见于丹阳、会稽、吴郡之间的山岭、丘陵地带;孙吴时期在首都建业的墓葬中出现了精美的青瓷制品;至东晋时所见之例已很稀少,且工艺、尺寸明显退化。

图一○ // 东汉时期江东地区硬陶、釉陶提筒形器的分型

从春秋时期的吴越之地,到闽越国时代的闽北地区和南越国时代的岭南地区,再到东汉—孙吴的江东地区,形制相似的提筒形器屡屡现身,其传播路线却始终难觅。然而,这一形制出现的规律已经浮出水面:每有提筒形器出现的时代,都是当地地方政权或地方政治势力崛起的时代,且这些地方全都属于传统意义上的南方吴越、百越之地。原始瓷及印纹硬陶筒形器出现于吴、越始兴的春秋时代江东地区;桥形耳硬陶提筒和铜提筒出现于对抗西汉中央政权的闽越、南越国治下;桥形耳硬陶、釉陶提筒形器重新出现在地方豪族势力开始壮大的东汉时代,且大多见于山越活动的中心——丹阳郡山岭地带及其周边地方;制作精美的青瓷提筒形器则出现在割据东南并长期与山越互动的孙氏吴国首都建业的墓葬之中。

当代考古学的族属理论认为,物质文化的特定形制并不一定是连续和随机分布的,而是在族群交流的过程和社会关系的协调中被积极地制造、维持并策略性操控的[58]。物质文化作为社会实践中一种积极的组成部分,既通过人类习性的沉淀参与构建了人类的能动性,又是人类这种能动性的产物,因此其意义因时而变,取决于其被直接应用的特定社会历史背景以及特定社会参与者的立场[59]。在以权力关系为特点的特定社会历史背景中,一定的权力关系正是通过包括物质文化在内的特殊族属历史表现的维持或改造,来构建符合其需要的特定族群认同的[60]。

从这一理论出发,提筒形器在我国古代南方百越之地出现的规律也就可以阐释了:提筒形器应当是当地越人政权或地方政治势力崛起时,为了构建族群认同,维护统治利益,而利用现有的文化因素制造出来,凝聚着本地族群物质文化传统,并象征着当世统治者身份地位的特殊高等级器物。

现有的文化因素包括两方面的来源:一方面来源于百越民族共同的物质文化传统,也就是提筒形器这一形制本身以及几何印纹、硬陶和原始青瓷烧造技术等,目前已知出现最早的两周时期江东地区的原始瓷筒形器很可能就是提筒形器形制的源头;另一方面来源于当世当地所流行的文化因素,如江东地区战国时代开始流行的桥形耳、东汉时代开始出现的成熟青瓷烧造技术和六朝时代开始流行的网格纹饰带等。前者是各地提筒形器相似性的来源,而后者则造就了地域性和时代特色。

图一一// 六朝时期江东地区的陶、瓷提筒形器

表一// 西汉至六朝时期江东地区提筒形器出土情况器物

当地统治者的统治利益则需要我们结合当时具体的社会历史背景来理解,如闽越、南越国自立一方时所面对的来自西汉中央政府的政治压力,东汉庄园经济兴盛时代江东土著豪族对本地基层社会控制力的上升,或孙吴政权对山越族群长期的征服和消化等。

也就是说,提筒形器在不同时代、不同地域的出现,除了文化因素传承、传播的背景之外,还需要具备特定的社会历史条件。越人的文化因素可能会随着越人的播迁而在江浙、福建、两广甚至越南北部之间传播[61],如小盘口越式鼎、阴线界格三角雷纹和S形夔纹越族甬钟、铜尊腹部的锯齿纹等,就是岭南和江东地区春秋晚期到战国时期所共见的文化因素[62],但提筒形器这一特殊形制在后世的消失和出现则是当时当地的统治阶层出于统治需要而对文化因素和器物形制进行主动选择和“策略性操控”的结果。

这样我们就能够解释,为何江东的原始瓷筒形器和岭南的铜提筒明明在形制上如此相似,而两地交通的山、海两路上却缺乏明显的传播证据。同时我们也能够解释,为何在进入越人北上中原争霸的战国时代以后,原始瓷筒形器会在越墓中消失,而具有楚地和中原文化因素的原始瓷礼、乐器会大量出现在陪葬品之中了。

作为出现时代最早的提筒形器,春秋时期江东地区的原始瓷筒形器和印纹硬陶筒形器如果继续使用“筒形器”“筒形罐”“原始青瓷尊”“原始瓷卣”等驳杂而又容易引起歧义的名称,显然是不合适的,我们应比照岭南地区的南越铜提筒,将其统一正名为“原始瓷提筒”和“印纹硬陶提筒”。而后世江东地区所见的各类提筒形“仓”“井”“筒形罐”等,也应仿此正名为“硬陶提筒”“釉陶提筒”“青瓷提筒”等。如此命名,不仅能够更为准确地传达该类器物的器形特征,还有助于我们从更为宏大的视野下去理解其文化背景和历史意义。

[1]黄展岳:《铜提筒考略》,《考古》1989年第9期。

[2]如广东肇庆市北岭松山古墓所出的铜提筒(图八‥1)。广东省博物馆、肇庆市文化局:《广东肇庆市北岭松山古墓发掘简报》,《文物》1974年第11期。

[3]同[1]。

[4]广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓(上)》,文物出版社1991年,第52、54、79、116、223、286页。

[5]同[1]。

[6]同[4]。

[7]此处均为原报告编号。

[8]同[1]。

[9]1097:28,高31.8厘米。广州市文物管理委员会等:《广州汉墓》,文物出版社1981年,第136页。

[10]浙江省文物考古研究所:《浙江越墓》,科学出版社2009年,第217—223页。

[11]杨正宏、肖梦龙、刘丽文等:《镇江出土陶瓷器》,文物出版社2010年,第27、28页。

[12]常州博物馆:《常州博物馆50周年典藏丛书——瓷器》,文物出版社2008年,第4页。

[13]南京博物院:《淹城——1958至2000年考古发掘报告》,科学出版社2014年,彩版一六。

[14]绍兴博物馆:《走近大越——纪念绍兴建城2500周年》,上海人民美术出版社2014年,第269页。

[15]浙江省博物馆:《浙江省博物馆典藏大系——瓷源撷粹》,浙江古籍出版社2009年,第18页。

[16]浙江省博物馆:《瓷之源——德清原始瓷窑址考古成果暨原始瓷精品展》,中国文化艺术出版社2009年,第28页。

[17]同[16],第80页。

[18]浙江省文物考古研究所、故宫博物院、德清县博物馆:《德清火烧山——原始瓷窑址发掘报告》,文物出版社2008年,第146—147页。

[19]周建忠、陈云、郑建明:《东苕溪流域出土的先秦时期原始瓷》,浙江省文物考古研究所:《原始瓷起源研究论文集》,文物出版社2015年。

[20]如龙游县博物馆。同[16],第80、81页。

[21]同[18],第52页。

[22]同[18],第148页。

[23]T0403⑨‥3。同[18],第52页。

[24]同[18],第49—51、110—114页。

[25]如T0506②a‥2。同[18],第50页。

[26]同[18],第49—51、110—114页,彩版五八、五九。

[27]同[18],第130—146页。

[28]周庄土墩墓联合考古队:《江苏江阴周庄JZD3东周土墩墓》,《文物》2010年第11期。

[29]a.陈晶、陈丽华:《江苏省江阴县大松墩土墩墓》,《文物》1983年第11期;b.南京博物院、宜兴市文管会:《宜兴潢潼土墩墓群发掘报告》,《东南文化》2006年第6期。

[30]同[28]。

[31]广东省博物馆、肇庆市文化局:《广东肇庆市北岭松山古墓发掘简报》,《文物》1974年第11期。

[32]口径43、高49厘米。同[4],第50页。

[33]口径34.5、高39.3厘米。同[4],第222页。

[34]同[1]。

[35]同[28]。

[36]如广州南越王墓铜提筒B57、B58(同[4],第52、54页),肇庆北岭松山1号墓铜提筒1:11等(同[31])。

[37]叶文宪:《考古学视野下的吴文化与越文化》,中国社会科学出版社2015年,第148页。

[38]同[37],第149页。

[39]郑小炉:《吴越和百越地区周代青铜器研究》,科学出版社2007年,第196页。

[40]福建博物馆、福建闽越王城博物馆:《武夷山城村汉城遗址发掘报告》,福建人民出版社2004年,第194-195、205-208页。原文称七件,但报告内容只见六件,以所见为准。

[41]同[40],第378页。

[42]a.杨琮:《论崇安城村汉城的年代和性质》,《考古》1990年第10期;b.林忠干:《崇安汉城遗址年代与性质初探》,《考古》1990年第12期;c.吴春明:《闽越冶城地望的历史考古问题》,《考古》2000年第11期。

[43]南京市博物馆、南京市江宁区博物馆:《南京江宁前郑家边东汉墓发掘简报》,《南京文物考古新发现(第三辑)》,文物出版社2014年。

[44]李文明、郝明华:《江苏高淳县下坝东汉墓》,《东南文化》1988年第1期。

[45]杨鸠霞:《安徽歙县西村东汉墓》,《考古》1995年第11期。

[46]浙江省文物考古研究所、龙游县博物馆:《龙游仪冢山汉墓发掘简报》,浙江省文物考古研究所:《浙江汉六朝墓报告集》,科学出版社2012年,第87、88页。

[47]浙江省文物考古研究所:《浙江龙游白羊垅东汉窑址发掘简报》,《东南文化》2014年第3期。

[48]南京市博物馆:《南京长岗村五号墓发掘简报》,《文物》2002年第7期,原文称为“筒形罐”。

[49]杭州市文物考古所、临安市文物馆:《临安市牛上头谢氏家族墓地发掘报告》,浙江省文物考古研究所:《浙江汉六朝墓报告集》,第436、437页,原文称为“红陶井”。

[50]同[40],第205—208页。

[51]同[46],第87页。

[52]同[44]。

[53]同[47]。

[54]同[43]。

[55]同[45]。

[56]同[48]。

[57]同[49],第436页。

[58]〔英〕希安·琼斯著,陈淳、沈辛臣译:《族属的考古——构建古今的身份》,上海古籍出版社2017年,第147页。

[59]同[58],第149、150页。

[60]同[58],第181页。

[61]富霞、熊昭明:《从广西发现的土墩墓看越人南迁》,《考古》2016年第8期。

[62]同[39],第175页。