基于“大概念”理念的科学史生物学教学设计

——以“需氧呼吸”为例

2018-04-30商爽

商 爽

(浙江省绍兴市鲁迅中学,浙江绍兴 312030)

引 言

高中生物学教学内容细碎繁杂,部分教师在教学中只注重落实具体知识点,而忽略了知识的关联性。这导致学生学习生物学只能依靠死记硬背和反复练习,无法形成完整的知识体系,认知能力无法得到提升,学科核心素养无法获得长期发展[1]。利用科学史进行教学设计是高中生物教学中常用的教学方法。由于科学研究具有继承性和创新性,科学史教学中通常采用递进式探究模式,但该模式存在无法整合零散生物学概念的问题。

一、基于“大概念”理念的科学史

2014年9月,《以大概念的理念进行科学教育》中明确指出:科学教育应围绕涉及重要科学领域的、有结构、有联系的科学核心概念和模型,即“大概念”来进行学习。教师在利用科学史的教学中,可重新整合历史上的经典实验与证据,引导学生围绕同一大概念下的不同概念及不同大概念间的联系进行学习和探究,将零散的知识点重新归纳整合,让学生形成对生物学科的整体认知,有效发展学生的核心素养。

二、利用“大概念”理念的科学史进行教学设计的案例

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》指出,在“分子与细胞”这一模块教学时,应从“细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”“细胞的生存需要能量和营养物质,并通过分裂实现增殖”两个大概念展开。因此,在设计本节教学时,笔者从实际情境入手,借助科学史,紧紧围绕“大概念”构建概念体系,让学生通过实验观察、实验设计、模型构建等方式,寻找解决问题的出路,有利于教学活动整体目标的实现。

(一)学习目标

认同生物学概念是基于科学事实,经过论证形成的;能利用科学史,采用科学思维设计实验、分析结果与结论;能利用科学史,使用文字、图片等恰当方式构建概念模型,理解生物学概念间的联系。

(二)学习内容分析

“细胞需氧呼吸”属于必修1模块第二个大概念下的次级概念“细胞的功能绝大多数基于化学反应,这些反应发生在细胞的特定区域”。对于需氧呼吸的教学,应围绕大概念和次级概念,充分利用线粒体等前概念作用,构建并完善新的概念体系。

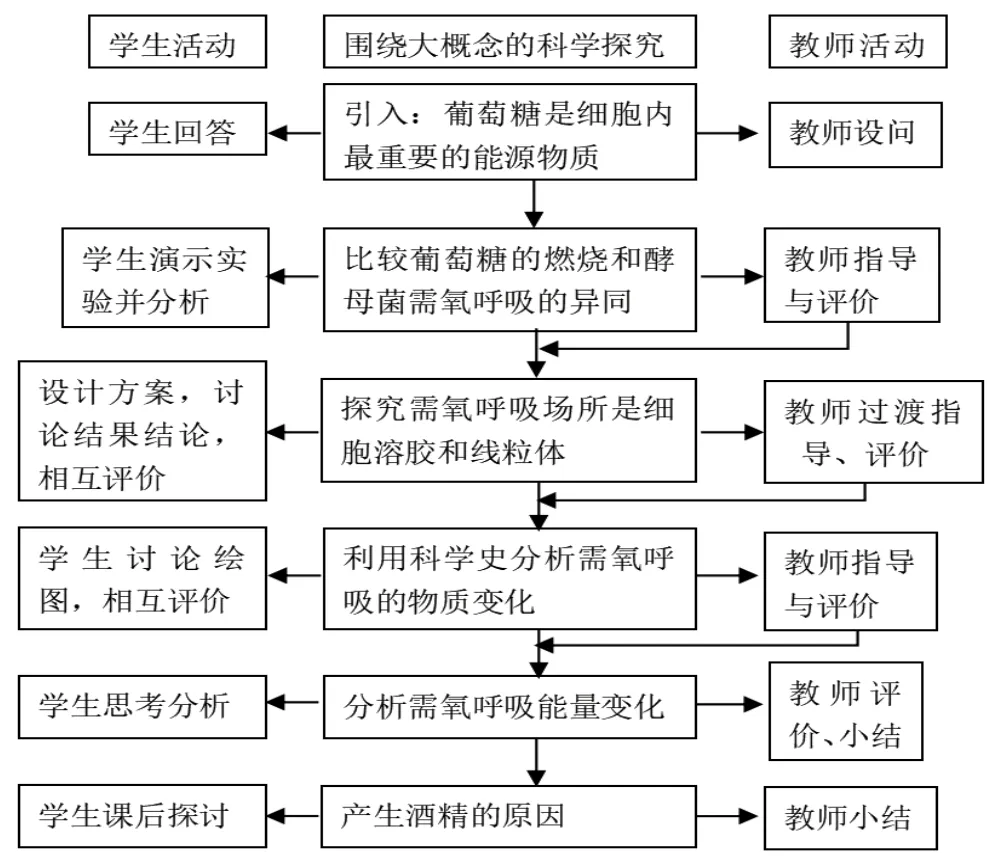

(三)教学流程图(见图1)

图1

(四)教学过程

1.创设情境,引发疑问

【设问1】细胞中最重要的能源物质是什么?

学生实验:葡萄糖燃烧实验和酵母菌氧化分解葡萄糖实验(装置见图2)。

【设问2】在葡萄糖燃烧实验和酵母菌氧化分解葡萄糖的实验中,物质和能量分别发生了什么变化?哪个速率更快?

设计说明:通过观察和对比实验现象,辨析细胞需氧呼吸与燃烧的相同点和不同点,理解需氧呼吸的概念。

2.设计探究,梳理概念

【设问3】细胞需氧呼吸和能量代谢的中心是哪里?

【资料1】1913年,O·瓦勃研究线粒体,发现它能够消耗氧气,并且含有氧化有机物的酶,命名为呼吸酶。

过渡:酵母菌利用氧气,分解葡萄糖的过程是否是由线粒体来完成的?

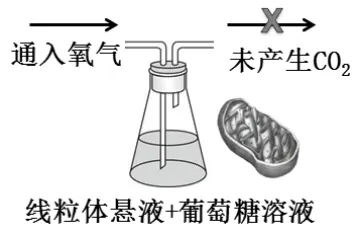

【资料2】探究线粒体是否是氧化分解葡萄糖的场所的实验及结果(见图3)。

图2

图3

【设问4】实验结果说明什么问题?

过渡:线粒体能氧化有机物,消耗氧气,但不能利用葡萄糖,这说明还有其他细胞结构参与了葡萄糖的氧化分解。

活动:设计实验探究细胞何种结构与线粒体共同完成葡萄糖的氧化分解。

实验器材:破碎的细胞匀浆(含有各种细胞结构)、线粒体悬液、适宜浓度的葡萄糖溶液、NaOH溶液、澄清石灰水、通气气泵、装有带孔橡胶塞的三角瓶若干、连接用玻璃管和橡皮管若干。

要求:画出探究装置示意图,标注加入的溶液,并说明设计思路、预期实验结果与结论。

设计说明:学生已有的前概念“线粒体是细胞需氧呼吸和能量代谢的中心”与“线粒体不能利用葡萄糖”的探究结果形成认知冲突,激发了学生的学习兴趣。围绕大概念与次级概念进行实验设计,证实“细胞溶胶和线粒体共同完成需氧呼吸”,有助于学生形成概念体系,提升其科学探究核心素养。

3.基于史实,构建模型

【资料3】(1)20世纪初期,科学家发现葡萄糖在细胞溶胶中经一系列化学反应生成丙酮酸(C3H4O3),该过程不消耗O2,不产生CO2。丙酮酸可进入线粒体继续被氧化分解。(2)1935年,克雷布斯探明了丙酮酸在线粒体中经一系列化学反应被氧化分解为CO2的全过程。其相关的酶位于线粒体基质中(少量在嵴上),该过程不消耗O2。(3)1934年和1940年,发现两种携[H](本质是H+和e-)的特殊分子在细胞呼吸中发挥重要作用。19世纪60年代,科学家发现携[H]的特殊分子可释放[H],其中e-将沿着线粒体内膜上的一系列物质传递,并最终传给氧气,与H+结合后生成水。

活动:利用资料3,根据元素守恒规律,构建细胞需氧呼吸过程的简图模型。

设计说明:利用科学史,围绕大概念“细胞的生存需要能量和营养物质”,构建并完善需氧呼吸过程,培养学生生物学科素养中的生命物质平衡观。

4.合理推导,小结完善

【设问5】需氧呼吸的三个阶段均释放能量吗?

追问:释放的化学能是否都转化成为细胞可利用的能量?酵母菌进行需氧呼吸的意义是什么?

设计说明:围绕大概念“细胞的生存需要能量”,理解细胞需氧呼吸是为了获得可利用的能量,并分析需氧呼吸各阶段的能量转化情况,进一步强化核心素养中的物质和能量观。

5.重新设疑,激发兴趣

学生实验:探究实验瓶散出的气味。

【设问6】你闻到了什么味道?为什么会有这一味道?

设计说明:激发学生对“厌氧呼吸”的探究兴趣,促进不同概念间的联系。

结 语

综上所述,以“大概念”理念为指导,将科学史引入课堂,设计探究活动,构建概念模型,可以取得较理想的教学效果。由此可见,利用以“大概念”理念为指导的科学史开展生物教学设计,有利于学生核心素养的长期发展,能够更好地使学生形成生物学习体系,为其后续学习奠定基础。