依托研究性学习的数学探究资源库建设研究

2018-04-29刘明童正卿

【编者按】 我刊于2017年第8期、第10期、第11期分别刊发了南京师范大学附属中学刘明老师等的文章《促进高中生数学探究的课程资源库建设概述》《融入课堂的数学探究资源库建设研究》《源于教材的数学探究资源库建设研究》。本期继续呈现刘明老师、童正卿老师对“促进高中生数学探究的课程资源库建设”的后续研究成果。

摘 要:依托研究性学习的数学探究活动的实施策略有:在问题提出中培养学生的研究意识,在试题命制中提高学生的研究能力,在课题研究中形成学生的研究规范。依托研究性学习的数学探究资源的选材途径有:重视学生研究成果,精选教材相关资源,关注社会现实问题。由此,可以分“研究案例”“教材资源”和“选题建议”三个部分架构“依托研究性学习的数学探究资源库”。

关键词:数学探究 课程资源 研究性学习 实施策略 选材途径

建设促进高中生数学探究的课程资源库,能够积累更多的探究素材,让学生有更多的机会开展数学探究活动。为此,我们从融入课堂的数学探究资源库建设、源于教材的数学探究资源库建设、依托研究性学习的数学探究资源库建设三个方面展开研究。

为了研究依托研究性学习的数学探究资源库建设,我们以课题研究的方式让学生经历选题、开题、做题、结题四个基本环节,指导学生从自然、社会和生活中选择和确定研究专题,以类似于科学研究的方式主动地获取知识、应用知识、解决问题,培养收集、分析和利用信息的能力及逻辑思维与数据处理的能力,增强独立思考能力与合作交流的能力,从而促进实践能力与创新精神的形成。

依托研究性学习的数学探究资源库建设的研究,经历了实践操作、反思调整与总结提炼的过程,形成了“依托研究性学习的数学探究活动的实施策略”“依托研究性学习的数学探究资源的选材途径”,架构了“依托研究性学习的数学探究资源库”。

一、依托研究性学习的数学探究活动的实施策略

(一)在问题提出中培养学生的研究意识

利用类似于研究性学习的方式开展课堂教学,尤其注意引导学生提出问题,从而培养学生的研究意识。

【案例1】“指数函数的应用”教学设计

“指数函数的应用”是苏教版高中数学必修1“3.1.2指数函数”最后一课时的内容。在学习了指数函数的概念、图像和性质后,教材给出了3道例题(例4、例5、例6),旨在培养学生的应用指数函数知识解决实际问题的能力。

例4 某放射性物质不断变化为其他物质,每经过1年,这种物质剩留的质量是原来的84%。写出这种物质的剩留量关于时间的函数关系式。

例5 某种储蓄按复利计算利息,若本金为a元,每期利率为r,设存期是x(x∈N*),本利和(本金加上利息)为y元。

(1)写出本利和y随存期x变化的函数关系式;

(2)如果存入本金1 000元,每期利率为2.25%,试计算5期后的本利和。

(注:复利是把前一期的利息和本金加在一起作本金,再计算下一期利息的一种计算利息方法。)

思考题 在例5中,请借助计算器解答下列问题:

(1)第几期后本利和超过本金的1.5倍?

(2)要使10期后的本利和翻一番,利率应为多少(精确到0.001)?

例6 2000~2002年,我国国内生产总值年平均增长7.8%。按照这个增长速度,画出从2000年开始我国年国内生产总值随时间变化的图像,并通过图像观察到2010年我国年国内生产总值约为2000年的多少倍(结果取整数)。

如果按部就班地完成这3道例题的教学,至多也就实现“知识的重现和简单的应用”的教学目标,对学生问题意识和研究意识的形成难以起到促进作用。为此,我们尝试“用教材教”而不是“教教材”,通过以下5个问题让学生充分利用已有的数学知识和活动经验发现问题,提出问题,并进一步分析问题,解决问题,激发学生的探究欲望,促进学生问题意识和研究意识的形成。

问题1 某种放射性物质不断变化为其他物质,每经过1年,这种物质剩留的质量是原来的84%。设这种物质最初的质量为1。请你从上面的问题背景出发提出相关的数学问题,并加以解决。

学生经过自己的独立思考,分别提出了下列问题,并给出了解答:(1)求出这种物质剩留的质量(y)随时间(x)变化的函数关系式;(2)两年后,这种物质的剩留量是原来的多少?(3)多少年后,这种物质的剩留量是原来的一半?

问题2 某种储蓄按复利计算利息,若本金为a元,每期利率为r。请你从上面的问题背景出发提出相关的数学问题,并加以解决。

学生经过自己的独立思考,分别提出了下列问题,并给出了解答:(1)求出本利和随期数变化的函数关系式;(2)若a=1000,r=2.25% ,求5期后的本利和;(3)若r=2.25%,几期后本利和超过本金的1.5倍;(4)经过10期后本利和翻了一番,利率应为多少?

问题3 上述两个问题有什么共同点?从中你能得到什么启发?

学生回答如下:“都是指数函数模型。指数函数不仅是一个重要的数学模型,而且在现实生活中有着广泛的应用。”

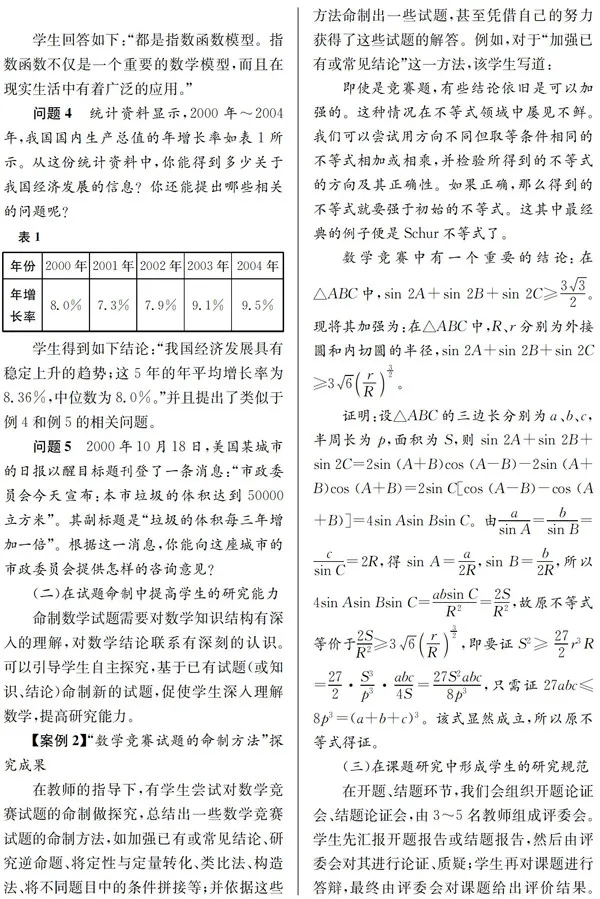

问题4 统计资料显示,2000年~2004年,我国国内生产总值的年增长率如表1所示。从这份统计资料中,你能得到多少关于我国经济发展的信息?你还能提出哪些相关的问题呢?

(三)在课题研究中形成学生的研究规范

在开题、结题环节,我们会组织开题论证会、结题论证会,由3~5名教师组成评委会。学生先汇报开题报告或结题报告,然后由评委会对其进行论证、质疑;学生再对课题进行答辩,最终由评委会对课题给出评价结果。在选题、做题环节,指导教师(一般为学生的任课教师)对学生的选题、课题研究的过程进行指导。通过这种规范的课题研究,让学生形成研究规范。

考虑到中学生缺少真实的研究经验,为了更好地指导他们,我们细化了整个流程。比如,在确定研究课题前,让学生经历“开题动员会→往届优秀成果展示→初选课题→自由组队→选聘导师→制定方案→论证可行性→收集资料→撰写开题报告→开题论证会”的研究过程。再如,针对学生常常会犯选题过大、缺乏可操作性等错误的情况,为学生确立“明确性、适切性、数学性、可行性”的选题原则。

【案例3】“教室照明的合理化分布”开题过程

首先,课题小组汇报课题选题和研究方案。具体内容如下:

1.课题的提出过程。

(二)精选教材相关资源

各版本的高中数学教材都给出了一些数学探究和数学建模的课程资源,这些是让学生开展微型研究性学习的重要资源。在教学中,可以利用它们,引导学生运用已有知识开展探究活动。

【案例5】“教育储蓄的收益与比较”探究活动

苏教版高中数学必修5《等差数列》一节结束后设置了一个探究活动。具体内容如下:

到附近银行收集本地区有关教育储蓄的信息,并尝试解决下面的问题:

(1)依教育储蓄的方式,每月存50元,连续存3年,到期时一次可支取本息共多少元?

(2)依教育储蓄方式,每月存a元,连续存3年,到期时一次可支取本息共多少元?

(3)依教育储蓄的方式,每月存50元,连续存3年,到期时一次可支取本息比同档次的“零存整取”多收益多少元?

(4)欲在3年后一次支取教育储蓄本息合计a万元,每月应存入多少元?

(5)依教育储蓄的方式,原打算每月存100元,连续存6年,可是到4年时,学生需要提前支取全部本息,一次可支取本息共多少元?

(6)不用教育储蓄的方式,而用其他的储蓄形式,以每月可存入100元,6年后使用为例,探讨以现行的利率标准可能的最大收益,将得到的结果与教育储蓄比较。

(三)关注社会现实问题

通过对社会现实问题的研究性学习,运用已有的数学知识和方法以及相关的信息技术,建立相应的数学模型,来分析问题、解决问题,不仅可以培养学生的探究意识、探究习惯等,更重要的是能让学生真正地“会用数学眼光观察世界,会用数学思维思考世界,会用数学语言表达世界”,从而促进其核心素养的形成。这些问题可以是一些热点问题,如车流量问题、网上购物、网络支付、共享单车等;也可以是和学生生活息息相关的问题,如教学楼人员快速疏散、校园内草坪浇水方案等。

【案例6】“市内路口红绿灯时间设置”问题的研究

随着经济的发展,城市中机动车的数量迅速增长,但是道路数量的增长相对缓慢并且是有限的,交通拥堵成了城市发展中的一个重要问题。因此,如何缓解交通堵塞成为一个值得研究的问题。

为了避免需要考虑的情况过于复杂,应该选择一个相对孤立的系统。我们发现,学生每天上学、放学的路口处是一个很容易拥堵的地方。不难发现,路口拥堵的原因之一是没有根据车流量合理设置红绿灯时间,造成了车辆的积压。我们引导学生对路口红绿灯时间设置问题展开研究性学习。

为了便于研究,我们选取学校附近的南京市察哈尔路与虎踞北路交界口(如图2)为实地考察点,引导学生通过有关数据采集和分析,建立一定的数学模型,分析造成拥堵的主要原因,进而提出解决方案。

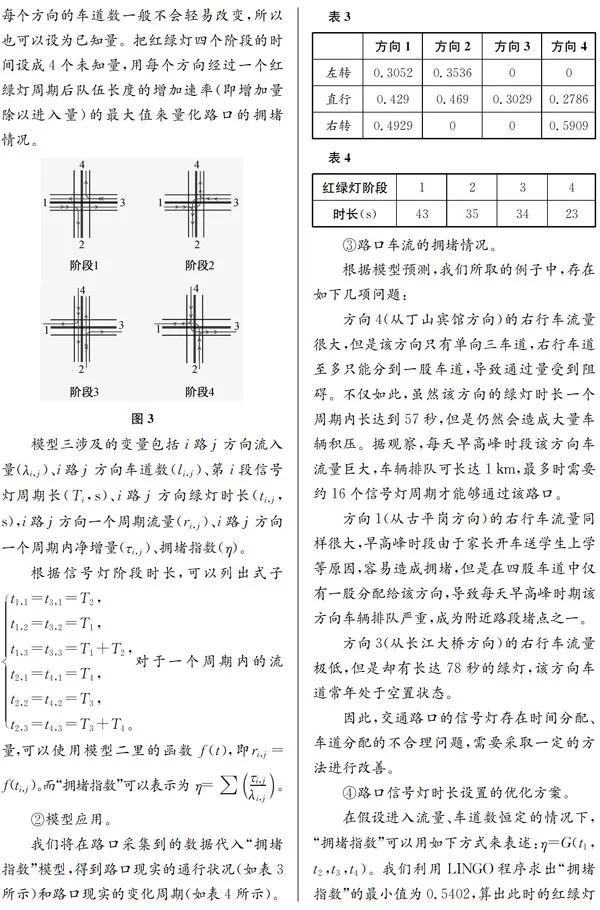

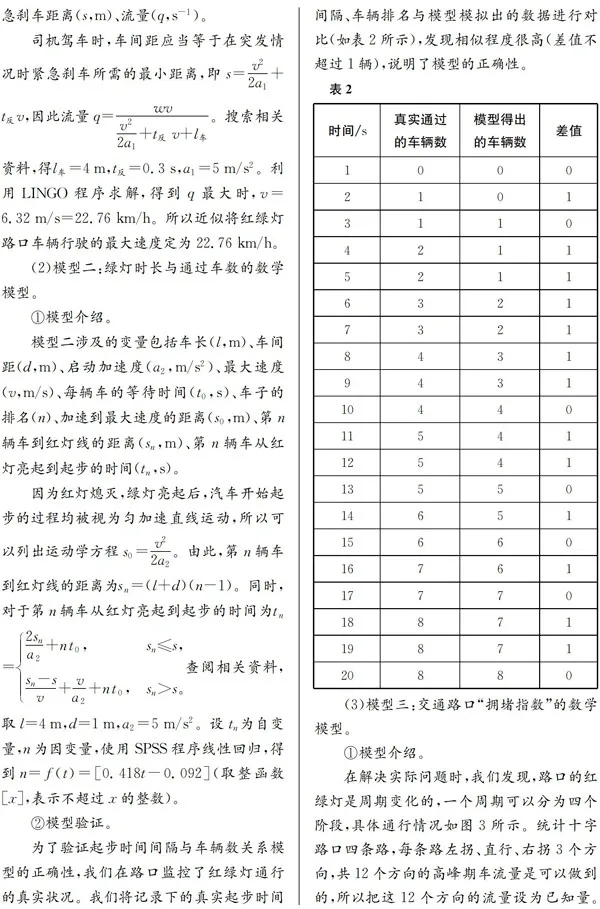

②模型应用。

我们将在路口采集到的数据代入“拥堵指数”模型,得到路口现实的通行状况(如表3所示)和路口现实的变化周期(如表4所示)。

③路口车流的拥堵情况。

根据模型预测,我们所取的例子中,存在如下几项问题:

方向4(从丁山宾馆方向)的右行车流量很大,但是该方向只有单向三车道,右行车道至多只能分到一股车道,导致通过量受到阻碍。不仅如此,虽然该方向的绿灯时长一个周期内长达到57秒,但是仍然会造成大量车辆积压。据观察,每天早高峰时段该方向车流量巨大,车辆排队可长达1km,最多时需要约16个信号灯周期才能够通过该路口。

方向1(从古平岗方向)的右行车流量同样很大,早高峰时段由于家长开车送学生上学等原因,容易造成拥堵,但是在四股车道中仅有一股分配给该方向,导致每天早高峰时期该方向车辆排队严重,成为附近路段堵点之一。

方向3(从长江大桥方向)的右行车流量极低,但是却有长达78秒的绿灯,该方向车道常年处于空置状态。

因此,交通路口的信号灯存在时间分配、车道分配的不合理问题,需要采取一定的方法进行改善。

④路口信号灯时长设置的优化方案。

在假设进入流量、车道数恒定的情况下,“拥堵指数”可以用如下方式来表述:η=G(t1,t2,t3,t4)。我们利用LINGO程序求出“拥堵指数”的最小值为0.5402,算出此时的红绿灯每个阶段的最优时间分别为43s、36s、45s、26s(根据建立的模型,一个信号灯周期设置成100s、200s的结果基本相同,所以我们固定每个周期为150s)。

由上表可见,经过科学计算重新规划后的红绿灯时间长度可以使得拥堵指数下降,通行效率更高。时间调整后,模型预测,方向4的右行绿灯时长增加到71s,大大改善了该方向车辆积压的速度(减少了约8%),同时方向1的右行绿灯时长增加到79 s。

因此,如果在容易造成拥堵的路口设置适当的传感器,每隔一定的时间间隔动态更新对应的信号灯时分配,那么路口的通行效率将大大提高。

(4)模型四:一种方案——停车线后延。

我们观察到,在一个信号灯周期内,往往存在一些时间段,前一部分车已经开走,而在刚刚亮起绿灯的方向上的车辆才开始起步。这就导致路口出现几秒钟的空白区,在这一段时间中几乎没有车辆在移动,时间被浪费了。

如果将红绿灯位置后延,并且提前亮起绿灯,那么汽车在到达路口时就可以达到最大速度,通行时间就会缩短。因此,我们可以将停车线向后移动,移动的距离就是一般汽车从静止加速到过红绿灯的最大速度的距离。为了使得所有路口的车都能加速到最大速度,我们代入百米加速的最小值(即大货车的加速度)

a1=1.38 m/s2进行计算,应用匀加速运动方程s0=v22a1得出后延距离s=14.49 m;同时,算出绿灯提前亮起的时间t=2.40 s。

在这种方案下,我们再次通过模型三计算最优红绿灯时间设定与“拥堵指数”,得到红绿灯四个阶段的最优时间分别为55s、10s、46s、39s,此时的“拥堵指数”为0.2945。

从数据上来看,这种方式最大限度地利用了红绿灯变换交界处的那段时间来让汽车预加速,能够大大降低交通要道的拥堵程度,既可以缩短车辆等待的时间,也可以降低油耗,具有十分明显的优势。当然,在实际生活中,由于汽车的性能各不相同,并且每一名驾驶员对于安全距离的把控也不尽相同,所以后延距离s、提前时间t对于每一辆车都不相同。在这种情况下,难以用一个统一的量来实施这种缓解交通拥堵的方案;如果在现行的交通体制下强行实施,可能会直接导致大量不必要的交通事故的产生。

三、依托研究性学习的数学探究资源库的基本架构

依托研究性学习的数学探究资源库主要由以下三个方面组成:(1)研究案例。将已有的数学研究性学习课题的研究成果进行分类、汇总,从中选取一些有价值的。(2)教材资源。将教材上相关的数学探究和数学建模的材料加以汇总,形成资源。(3)选题建议。对学生的研究性学习课题给出一些建议,以方便学生选题。

*本文系江苏省教育科学“十二五”规划课题“促进高中生数学探究的课程资源库建设研究”(编号:Cc/2015/025)和江苏省教育科学“十三五”规划课题“促进成员专业发展的名师工作室建设策略研究”(编号:D/2018/02/91)的阶段性研究成果。本文中的案例1参考了我校著名特级教师仇炳生老师的教学课例,在此向仇老师致谢。本文引用了我校部分学生的研究性学习成果,在此也向他们表示谢意。

参考文献:

[1] 刘明,丁菁.促进高中生数学探究的课程资源库建设概述[J].教育研究与评论(中学教育教学),2017(8).