一则地方轶闻激化的经学史纷争

——梁载言《十道志》与《孝经郑注》作者之争*

2018-04-28吴仰湘

吴仰湘

一、《孝经郑注》作者问题之由来与梁载言《十道志》记载之矛盾

东汉末年的经学大师郑玄遍注群经,尤其重视《孝经》,在《六艺论》中说“孔子以六艺题目不同,指意殊别,恐道离散,后世莫知根源,故作《孝经》以总会之”,将《孝经》视为六艺之根本,并自称“玄又为之注”。a李隆基注、邢昺疏:《孝经注疏·孝经正义》,第2、3页。从东晋开始,历南朝(齐、梁、陈)、北朝(北魏、北齐、北周)、隋朝以迄唐初,国学均立有《孝经》郑氏博士,b舒大刚:《中国孝经学史》,福州:福建人民出版社,2013年,第152-154页。唐玄宗诏令甚至说“自顷以来,独宗郑氏;孔氏遗旨,今则无闻”,c王溥:《唐会要》卷77,《武英殿聚珍版丛书》本,第7页。可见郑注《孝经》一直大行于世,影响远过于孔《传》。然而,因《郑志》、《郑记》等未言郑玄注《孝经》,《晋中经簿》仅著录《孝经郑氏解》而未明指为郑玄作,直到南朝范晔《后汉书·郑玄传》才正式提及《孝经注》,致使后世一再怀疑其真实性。南齐陆澄最先“疑《孝经》非郑所注”,提出“世有一《孝经》,题为郑玄注,观其用辞,不与注书相类。案玄《自序》所注众书,亦无《孝经》,且为小学之类,不宜列在帝典”。a萧子显:《南齐书》卷39《陆澄传》。陆德明接着提出:“世所行郑《注》,相承以为郑玄。案《郑志》及《中经簿》无,唯中朝穆帝集讲《孝经》,云以郑玄为主。检《孝经注》,与康成注五经不同,未详是非。”b陆德明:《经典释文》卷1《叙录》。唐初官修《隋书·经籍志》著录各家《孝经》时也说:“又有郑氏《注》,相传或云郑玄。其立义与玄所注余书不同,故疑之。”c魏征:《隋书》卷32《经籍志》。孔颖达在疏解《礼记·王制》时摘引《孝经注》,加案语说:“ 《孝经》之注,多与郑义乖违,儒者疑非郑注,今所不取。”d郑玄注、孔颖达疏:《礼记注疏》卷11,嘉庆二十年南昌府学重刊宋本《十三经注疏》本,第27页。李贤为范晔《后汉书》作注,也特别指出谢承《后汉书》不言郑玄注《孝经》,“唯此书独有也”。e范晔著、李贤注:《后汉书》卷35《郑玄列传》。唐玄宗开元七年(719),诏令群儒详定《孝经》郑《注》与孔《传》长短,刘知几奏称“《孝经》非玄所注,其验十有二条”,提议“行孔废郑”,司马贞在反驳中,主要指摘孔《传》伪劣,未从正面为郑《注》释疑解难,f王溥:《唐会要》卷77,第8-9页。结果刘知几之说从此流传,《孝经郑注》非郑玄所作几成定论:“刘议颇多信者,此《注》遂不为康成书矣。”g郑珍:《郑学录》卷3,同治四年《郑子尹遗书》本,第12页。

在这种长期怀疑、否定郑玄《孝经注》的背景下,梁载言《十道志》中的一条记载特别引人注目。梁载言大约生活在唐代武后至中宗时期,所撰《十道志》是一部著名的全国性地理总志。他在记载河南道沂州府境内南城山时叙述一则有关郑玄的轶闻,直接涉及《孝经郑注》作者问题。《十道志》后来佚亡,但北宋李昉等奉敕编《太平御览》、乐史撰《太平寰宇记》述南城山,都引录了这条记载:h按,郑珍根据刘肃《大唐新语》中“梁载言《十道志》解南城山引《后汉书》曰”一段文字,确证《太平御览》是引录《十道志》而脱去其书名,见《郑学录》卷1,第29页。

《后汉书》曰:郑玄汉末遭黄巾之难,客于徐州。今《孝经序》,郑氏所作。其《序》云:“仆避于南城之山,栖迟岩石之下,念昔先人余暇,述夫子之志而注《孝经》。”盖康成胤孙所作也。今西上可二里所,有石室焉,周回五丈,俗云是康成注《孝经》处也。i李昉等奉敕编:《太平御览》卷47,《四部丛刊三编》景宋本,第7页。

《后汉书》:郑玄汉末遭黄巾之难,客于徐州。今《孝经序》,郑氏所作。其《序》云:“仆避难于南城山,栖迟岩石之下,念昔先人余暇,述夫子之志而注《孝经》。”盖康成胤孙所作也。今西上可二里许,有石室焉,周回五丈,俗云郑康成注《孝经》于此。j乐史:《太平寰宇记》卷23,《文渊阁四库全书》本,第11页。

以上两处转引仅个别文字有异,从中可见梁载言记载的原貌。这段记载首先引《后汉书》说明郑玄到徐州避难,最后描述南城山中注经石室,说明当地相传郑玄在此注《孝经》,首尾两处语意明确,彼此呼应,但中间部分既讲郑氏作《孝经序》,摘录序中关键语句后又说“盖康成胤孙所作也”,与前、后文讲郑玄之事不相衔接,极为突兀。再根据上下文意,此康成胤孙所作应指《孝经序》,序语中“仆”必是康成胤孙自称。此序语可缩成“仆避难……注《孝经》”,换言之即“康成胤孙避难……注《孝经》”,可知康成胤孙既作《孝经序》,又作《孝经注》,这就与“俗云郑康成注《孝经》”完全相悖。龚道耕指出:“寻梁氏此言,非谓《注》为郑胤孙作,但据序中‘念昔先人’一语,疑《序》为郑胤孙之词耳。然如其说,先人指康成,仆者胤孙自谓,则避难徐州者,乃胤孙而非康成,何以又引《后汉书》为康成尝客徐州之证,且实之以注经石室?是以《序》为郑胤孙作,已矛盾不可通。”k龚道耕:《〈孝经郑氏注〉非郑小同作辨》,李冬梅选编:《龚道耕儒学论集》,成都:四川大学出版社,2009年,第182页。根据梁载言的说法,《孝经序》与《孝经注》出自同一人,龚道耕说“非谓《注》为郑胤孙作”自是失当,但他指出梁载言所谓康成胤孙避难南城山并注《孝经》之说与《后汉书》记郑玄避难徐州之说、与俗云郑康成在南城山石室注《孝经》之说均不一致,批评梁载言前后文字自相矛盾,可谓辨析入微。可见,梁载言在郑玄《孝经注》大遭怀疑的情况下,既提出“康成胤孙作《孝经注》”的异说新论,又记载南城山一带民间相传“郑康成注《孝经》”,表面上两说并存,实则两说对立,结果使《孝经郑注》作者问题节上生枝,引发新的纷争。

唐宪宗元和年间,刘肃撰《大唐新语》追述刘知几议废郑注《孝经》之事,特意引用《十道志》的记载,是梁载言“康成胤孙作《孝经注》”说在历史上的第一次回应。他写道:

开元初,左庶子刘子玄奏议,请废郑注《孝经》,依孔《注》。……其略曰:今所行《孝经》,题曰郑氏,爰在近古,皆云是郑玄,而魏晋之朝无有此说,后魏、北齐之代,立于学官,盖时俗无识,故致斯谬。今验《孝经》非郑玄所注,凡十二条。……子玄争论,颇有条贯,会苏宋文吏,拘于流俗,不能发明古义,竟排斥之,深为识者所叹。梁载言《十道志》解南城山,引《后汉书》,云:“郑玄遭黄巾之难,客于徐州。今者有《孝经序》,相承云郑氏所作。其序曰:‘仆避难于南城山,栖迟岩石之下,念昔先人余暇,述夫子之志而注《孝经》。’盖康成胤孙所作也。”陆德明亦云:“案《郑志》及《晋中经簿》并无,惟晋穆帝集讲《孝经》,云以郑《注》为主。今验《孝经注》,与康成所注五经体并不同。”则刘子玄所引证,信有征矣。a刘肃:《唐新语》卷9,《文渊阁四库全书》本,第3-4页。引文中“簿”原误作“部”,据《经典释文·叙录》改。

刘肃认为刘知几之论“颇有条贯”却反被排斥,深为叹惜,因此援引梁载言、陆德明之说,对刘知几之论加以补证。值得注意的是,刘肃引用《十道志》、《经典释文叙录》时都作了删简:引述《十道志》的“康成胤孙作《孝经注》”说而删去注经石室一段,引《经典释文叙录》怀疑郑玄注《孝经》的文字而删去末句“未详是非”,意在强调《孝经郑注》作者另有其人,为刘知几否定郑玄注《孝经》提供了有力的佐证。刘肃根据立论需要而剪截原文诚不可取,但他对《十道志》的取舍,显然消除了梁载言说“康成胤孙作《孝经注》”与“俗云郑康成注《孝经》”的矛盾,只是纠而不尽,仍未能解决郑玄避难徐州与康成胤孙避难南城山的矛盾。

北宋初年,李昉等奉敕编《太平御览》、乐史撰《太平寰宇记》,几乎同时转录了《十道志》记南城山的文字,使梁载言关于《孝经郑注》作者问题的矛盾记载广为流传,特别是《十道志》散佚后,《太平御览》、《太平寰宇记》成为最重要的信息源,梁载言及《十道志》反而不太为人所知。此外,南宋后期不信郑玄注《孝经》的王应麟,在论述历代《孝经》问题时,引述官修《国史志》说:“《孝经》孔安国《传》,古二十二章,有《闺门》篇,为世所疑;郑氏《注》,今十八章,相承言康成作,《郑志》目录不载,通儒皆验其非。开元中,孝明纂诸说自注,以夺二家,然尚不知郑氏之为小同。”b王应麟:《困学纪闻》卷7,《四部丛刊三编》景元本,第18页;《玉海》卷41,《文渊阁四库全书》本,第33页。此即“郑小同注《孝经》”说,后来与梁载言“康成胤孙作《孝经注》”说混杂在一起,盛行一时。

二、清代《孝经郑注》作者之争与“康成胤孙作《孝经注》”说之盛行

元明时期,因《孝经郑注》佚亡,无人争论其作者。清代汉学复兴,郑玄之学如火如荼,《孝经郑注》作者问题成为学界热门话题:一是在搜辑、考订《孝经郑注》时,要判断作者是郑玄抑或他人,如严可均辑刊《孝经郑注》,力主郑玄作注,而陈鳣认为郑玄《孝经注》并未写定,“其孙小同追录成之”;c严可均:《孝经郑注》卷首“序”,《丛书集成初编》本,第1-2页;陈鳣:《孝经郑注》卷首“序”,乾隆四十七年裕德堂刻本,第1页。二是在考述郑玄生平与著述时,很多学者坚持《孝经注》为郑玄作,也有不少学者表示异议,如孙星衍提出“刘子玄驳《孝经》郑氏非康成,故疑胤孙所作”,丁晏则称“《孝经郑注》乃小同所为”;d孙星衍:《郑司农年谱》,嘉庆十四年扬州阮氏刻本,第22页;丁晏:《郑君年谱》,同治元年山阳丁氏六艺堂刻本,第17-18页。三是在撰作《孝经》新注新疏时,要辨认《孝经郑注》作者,如阮福《孝经义疏补》断定《孝经注》为郑小同作,而皮锡瑞《孝经郑注疏》力证《孝经注》必是郑玄作;四是在稽核东汉《孝经》著述时,要考辨范晔记述郑玄《孝经注》的真伪,答解前儒对《孝经郑注》的疑难,如王鸣盛《十七史商榷》认为皇侃、孔颖达、贾公彦三家《孝经疏》“盖用郑康成《注》也,郑《注》自魏晋以来有之”,“观范蔚宗以为出康成,则可信也”,孙志祖《读书脞录》则不信范晔所记,认为“康成《孝经注》晚岀,前世通儒并疑其伪”,“一说是康成孙小同撰”。a王鸣盛:《十七史商榷》卷35,乾隆五十二年洞泾草堂刻本,第11页;孙志祖:《读书脞录》卷2,嘉庆四年刻本,第22页。概而言之,从清初到清末,既有一批学者坚持《孝经注》为郑玄作,并广搜博证,释疑解难,为郑玄注《孝经》大作辩护,也有一批学者沿袭陆澄、陆德明、刘知几之说,特别是援用梁载言、刘肃之说,或引据《太平御览》、《太平寰宇记》之文,重提“康成胤孙作《孝经注》”说,甚至将此“康成胤孙”坐实为王应麟笔下的郑小同,进一步怀疑、否定郑玄注《孝经》,双方言议纷纷,针锋相对,参与人数之多,延续时间之长,在历代《孝经郑注》作者之争中可谓空前绝后。b按,“胤孙”二字,清人因避讳或讹传误改,有“裔孙”、“彻孙”、“后孙”、“嗣孙”等不同说法,或笼统称“康成后人”,为行文简便计,除引用原文外,以下统作“胤孙”。

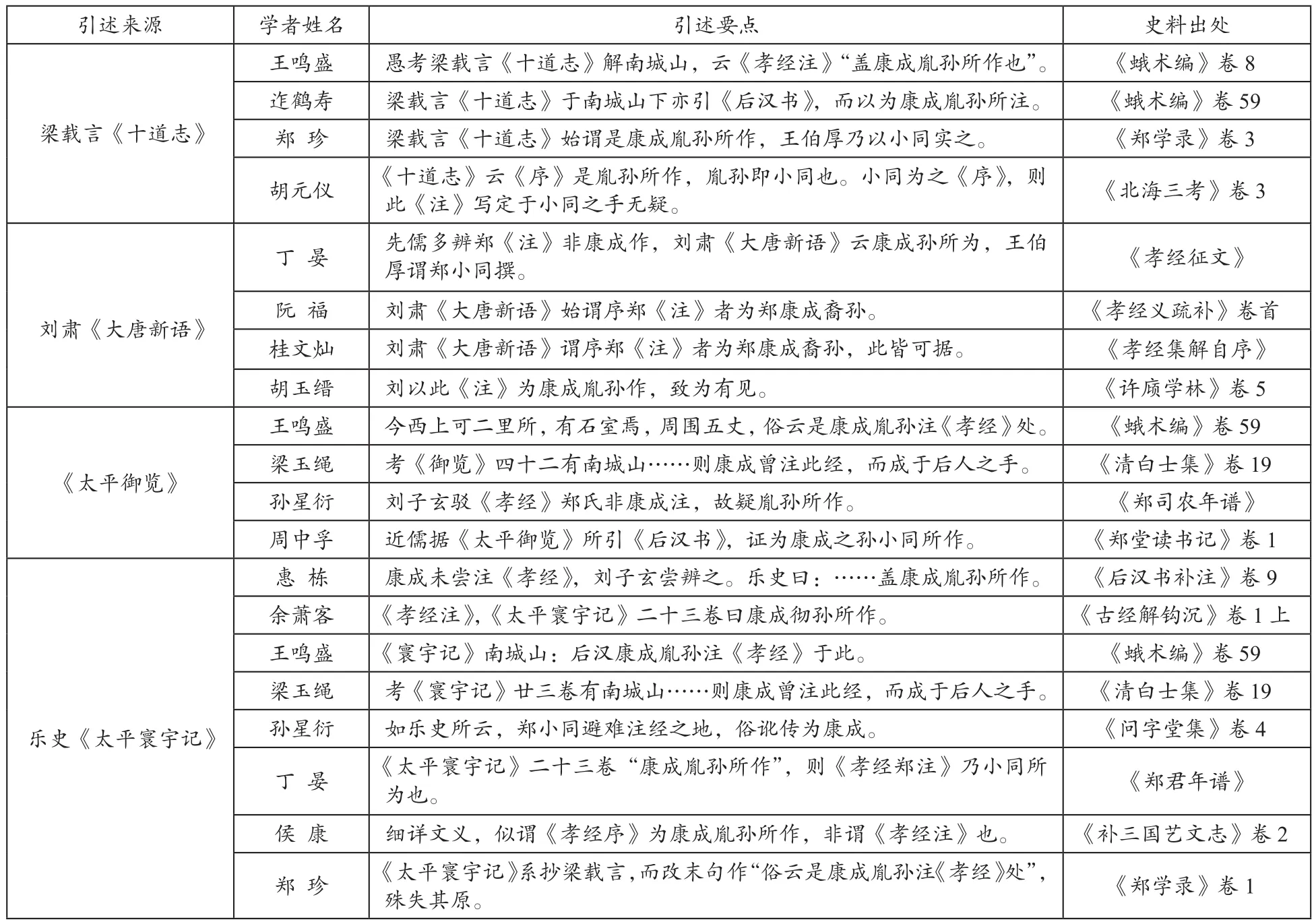

据不完全统计,清代因怀疑、否定郑玄注《孝经》而引述《十道志》等文献的学者,前后有十余人(另有一批学者引述目的在为郑玄《孝经注》作辩护,或是批评“康成胤孙作《孝经注》”说,此处不计入),兹将相关情况列表如下:以上各家,堪称有清一代的硕学名儒,惠栋、王鸣盛、孙星衍、阮元等更被誉为乾嘉考据大师。他们主要依据《十道志》等记载,对“康成胤孙作《孝经注》”之说加以引述、发展,认为《孝经郑注》作者另有其人,或部分否认郑玄对《孝经注》的著作权,具体情形有三类:

其一,对“康成胤孙作《孝经注》”说加以援引、补证。如惠栋就范晔记载郑玄《孝经注》,批评说:“康成未尝注《孝经》,刘子玄尝辨之。乐史曰:‘沂州费县南城山:郑玄汉末遭黄巾之难,客于徐州。今《孝经序》,郑氏所作。其序云:……盖康成胤孙所作。’《公羊疏》以为郑称也。”a惠栋:《后汉书补注》卷9,嘉庆九年冯集梧刻本,第11页。惠栋显然是将康成胤孙视为《孝经注》可能的作者之一,借以否定郑玄注《孝经》。余萧客列举郑玄经注时,根据范晔书列出《孝经注》,但加上小注说“《太平寰宇记》二十三卷曰康成彻孙所作”,b余萧客:《古经解钩沉》卷1上,《文渊阁四库全书》本,第21页。也把康成胤孙作《孝经注》视为一种异说。王鸣盛先在《蛾术编》卷8说:“今文有郑氏《注》,世称为康成撰,陆澄辨其非是。愚考梁载言《十道志》解南城山,云《孝经注》‘盖康成胤孙所作也’。”又在卷59进一步作补证:“《孝经注》引伪《古文尚书》两条,当系东晋伪古文已盛行后所作,则以为康成胤孙作,似确。”c王鸣盛:《蛾术编》卷8、59,道光二十一年吴江沈氏世楷堂刻本,第6、5页。可见他坚信“康成胤孙作《孝经注》”之说。

其二,将“康成胤孙”说与王应麟“郑小同注《孝经》”说相提并论,将康成胤孙坐实为郑小同。如阮福相信《孝经注》非郑玄所作,认为刘肃、王应麟之说确可信据,又引述范晔《后汉书》所载郑玄《戒子益恩书》,提出郑玄先世固无讲学者,其子益恩又未传学,只有裔孙小同“非但通经,且以孝闻”,“以此诸证推之,注《孝经》之郑氏当是小同无疑”。d阮福:《孝经义疏补》卷首,道光九年春喜斋刻本,第9-10页。郑珍也指出,在刘知几之后,人们多不相信《孝经注》为郑玄作,“然书题所云郑氏究无主名,梁载言《十道志》始谓是康成胤孙所作,王伯厚乃以小同实之”,e郑珍:《郑学录》卷3,第12页。把梁载言、王应麟两说联贯为一,f按,皮锡瑞同样推衍出从梁载言到王应麟的学术史脉络:“郑小同注《孝经》,古无此说。自梁载言以为胤孙所作,王应麟遂傅会以为小同。梁盖以《孝经郑氏解》世多疑非康成,故调停其说,以为康成之孙所作;又以《序》有‘念昔先人’之语,于小同为合,遂创此论。”《孝经郑注疏》卷上,光绪二十一年师伏堂刻本,第2页。后来胡元仪径称“ 《十道志》云《序》是胤孙所作,胤孙即小同也”,g胡元仪:《北海三考》卷3,民国十五年《湖南丛书》本,第30页。更使康成胤孙与郑小同合二为一。

其三,既相信郑玄注《孝经》,又吸取“康成胤孙”说,主张《孝经注》成书于郑玄后人或郑小同之手。如梁玉绳认为荀昶、范晔说郑玄注《孝经》有可信之处,又引《太平御览》、《太平寰宇记》的“康成胤孙”说,提出“康成曾注此经,而成于后人之手”。h梁玉绳:《清白士集》卷19,《皇清经解》本,第11页。胡玉缙也认为郑玄注《孝经》确有明证,又说《孝经·庶人章》郑注引及《汤诰》、《大禹谟》经文,“并系东晋伪古文,郑所不及睹,何以称之?则不得不疑为创始于康成,实成于后人之手”,因此采信刘肃、王应麟之说,认定《孝经注》由郑小同完成。i胡玉缙:《读〈孝经郑氏注〉》,《许庼学林》卷5,北京:中华书局,1958年,第121页。

三、清儒引述梁载言矛盾记载之谬误

清儒无论是重倡“康成胤孙注《孝经》”说、补证“郑小同注《孝经》”说,还是为郑玄注《孝经》作辩护,最关键的依据都是梁载言所说“盖康成胤孙所作也”、“俗云是康成注《孝经》处”二语。然而出人意料的是,清代一批考据名家恰好在解读、处置这两处互相矛盾的关键信息时出现严重错误,对《十道志》、《大唐新语》疏于考辨,对《太平御览》、《太平寰宇记》妄下雌黄,将清代汉学中主观考证的弊端暴露无遗。

其一,对“盖康成胤孙所作也”的误读与臆解。根据前面的分析,“盖康成胤孙所作也”一语,同时指向《孝经序》和《孝经注》,二者合为一体,不可相分,换言之,作《孝经序》者与作《孝经注》者同为一人。然而,清代不少学者对此句理解有误,将作序者与作注者分作两人。如为郑玄注《孝经》作辩护的侯康分析说:“细详文义,似谓《孝经序》为康成胤孙所作,非谓《孝经注》也。《序》中所云先人即指康成,则乐史此文,正足以证《孝经注》之出康成矣,故其下文又云‘有石室,周回五丈,俗云郑康成注《孝经》于此’也。”j侯康:《补三国艺文志》卷2,《岭南遗书》本,第2页。这是接受注经石室一段说法,仅认为康成胤孙作《孝经序》,割裂了序语与“盖康成胤孙所作”的一致性。又如李慈铭针对丁晏所谓“《孝经郑注》乃小同所为”,仍就丁晏所引梁载言之说加以考辨:“详玩所载序文,云‘念昔先人余暇,述夫子之志而注《孝经》’,则似《孝经注》固为康成所撰,小同盖不过作《序》或补成之耳。”a李慈铭:《越缦堂读史札记·后汉书札记》卷3,民国年间北海图书馆刊本,第6页。李慈铭反驳有理,但他将作注之人与作序之人分开,又径将康成胤孙指实为郑小同,均有误。至于力主“郑小同注《孝经》”的阮福,更是错得离奇。他在论证“注《孝经》之郑氏当是小同无疑”后,写道:“小同《注》今没入唐《注》中,但其序文尚有廿八字,见唐刘肃《大唐新语》内,曰:‘仆避难于南城山,栖迟岩石之下,念昔先人余暇,述夫子之志而注《孝经》。’刘肃断之曰:‘盖康成裔孙所作也。’福审此裔孙之言实为可据,然所谓仆者,自谓也,先人者,指小同也。若以为指康成,则陆澄十二验已明非康成;若云益恩,则益恩无经术。然则非小同而谁所谓?避难者,当是小同之子孙避难在魏晋之间。刘肃惑于《十道志》,以此《序》避难南城山即康成避难徐州,则犹以注《孝经》者为康成矣。”b阮福:《孝经义疏补》卷首,第10-11页。依刘肃《大唐新语》原文,“盖康成胤孙所作也”一语分明是转录《十道志》,阮福却硬将此语判归刘肃,明明梁载言已提出康成胤孙作《序》,阮福却说“唐刘肃《大唐新语》始谓序郑《注》者为康成裔孙”,刘肃明明主张康成胤孙注《孝经》,阮福却无端指责他“惑于《十道志》,犹以注《孝经》者为康成”,全然不顾史实。特别是阮福将《序》中“先人”指为郑小同,“避难”指“小同之子孙避难”,则注《孝经》之“仆”即是“小同之子孙”,与他费力论证郑小同注《孝经》恰相矛盾。这一颠倒错乱的情形,实在出人意料。

清儒面对梁载言的矛盾记载,往往根据个人立说的需要,不顾全文,取此舍彼。如王鸣盛、迮鹤寿、郑珍等认为梁载言主张康成胤孙作《孝经注》,丁晏援引“盖康成胤孙所作也”认为郑小同注《孝经》,即是采取掐头去尾的做法,公然不顾梁载言前文引《后汉书》说郑玄避难徐州、后文记注经石室称郑玄于此注《孝经》。严可均、钱侗、郑珍、潘任、皮锡瑞等人则依据“俗云是康成注《孝经》处”,将序语中“仆”视作郑玄自称,径引此序为郑玄注《孝经》的铁证,或引以批驳“郑小同注《孝经》”说,c严可均:《孝经郑注叙》,第2页;钱侗:《重刊孝经郑注序》,《知不足斋丛书》本;郑珍:《郑学录》卷3,第12页;潘任:《孝经郑注考证》,光绪二十年《虞山潘氏丛书》本,第9页;皮锡瑞:《孝经郑注疏》卷上,第2页。根本无视序语之后“盖康成胤孙所作也”一句,是典型的断章取义。此外,孙星衍在《募修费县书院册书后》中写道:“费县多古迹,颛臾故城在焉。元时,创精舍于东蒙之麓,名曰东山书院。迤西南有注经台,南城山郑康成之孙小同注《孝经》之所也。乡邑化其风,故至今费县多读书敦行之士,择里者亦乐居之。按《太平寰宇记》称:费县南城山,今西上二里许,有石室焉,周回五丈,俗云郑康成注《孝经》于此。又云:郑君汉末遭黄巾之难,客于徐州。今《孝经序》,郑氏所作。其序云:……盖康成后孙所作。如乐史所云,郑小同避难注经之地,俗讹传为康成。”d孙星衍:《问字堂集》卷4,《四部丛刊初编》本,第19页。孙星衍根据“盖康成后孙所作”一语,判定郑小同注《孝经》,却无法解释“俗云郑康成注《孝经》于此”,只好提出“郑小同避难注经之地,俗讹传为康成”,以世俗流传讹误为由,对两种矛盾的说法取一舍一,信口雌黄,极为任臆。e按,光绪《费县志》卷13《古迹》类有“康成石室并注经台”条,对孙星衍此说作了反驳。

顺便指出,清人早已注意到“盖康成胤(彻)孙所作”一语与前后文的矛盾,在引用或刊刻《太平寰宇记》时相应作了处理。如雍正《山东通志》、光绪《费县志》引《太平寰宇记》,都将此句改成“盖康成微逊时所作”,乾隆五十八年(1793)江西崇仁乐氏、南昌万氏两种刻本《太平寰宇记》,又将句中“胤孙”二字删掉,乾隆《钦定大清一统志》则干脆将全句删掉。f雍正《山东通志》卷9,《文渊阁四库全书》本,第68页;光绪《费县志》卷13,光绪二十二年刻本,第20页;乐史:《太平寰宇记》卷23,乾隆五十八年江西崇仁乐氏祠堂刻本、南昌万廷兰刻本,同在第9页;乾隆《钦定大清一统志》卷140,《文渊阁四库全书》本,第30页。这些技术性处理,无疑是想消除梁载言原文存在的显著矛盾,可是罔顾文献原貌肆意删改,又不作校勘说明,并不可取。

其二,引述“俗云是康成注《孝经》处”时妄增文字。《十道志》记南城山注经石室,明言“俗云是康成注《孝经》处”,《太平御览》、《太平寰宇记》转录时文字略异,但关键信息仍是“康成注《孝经》”。然而清代竟有好几位考据名家,在引述此句时上下其手,凭臆增窜。如王鸣盛在《蛾术编》中说:

《御览》卷四十二:《孝经郑氏序》“仆避难南城山,注《孝经》”,康成胤孙也。今西上可二里所,有石室焉,周围五丈,俗云是康成胤孙注《孝经》处。《寰宇记》河南道沂州费县南城山:后汉康成胤孙注《孝经》于此。于钦《齐乘》南成城:在费县南百余里,齐檀子所守,汉侯国,属东海,因南成山而名。汉末黄巾之乱,郑康成避难此山,有注经石室。案:钦误以康成胤孙为康成。a王鸣盛:《蛾术编》卷59,第7页。

梁玉绳在《瞥记》中写道:

《孝经疏》辨康成未尝注《孝经》,其验有十二,以荀昶及范蔚宗言郑注《孝经》为非。考《御览》四十二、《寰宇记》廿三卷“沂州费县”有南城山:《后汉书》郑玄汉末遭黄巾之难,客于徐州。今《孝经序》,郑氏所作。其序云:……盖康成裔孙所作也。今西上可二里许,有石室焉,周回五丈,俗云是康成裔孙注《孝经》处。则康成曾注此经,而成于后人之手,荀、范之说,不可尽非。b梁玉绳:《清白士集》卷19,第11页。

郑珍根据《太平御览》引出《十道志》后作按语说:

唐刘肃《大唐新语》云“梁载言《十道志》解南城山,引《后汉书》云郑玄避黄巾之难”,至“盖胤孙所作也”,证知《御览》此条出于梁载言,其首原有“《十道志》曰”四字。《太平寰宇记》“沂州费县”下,又系抄梁载言,而改末句作“俗云是康成胤孙注《孝经》处”,殊失其原。c郑珍:《郑学录》卷1,第29页。

经与《太平御览》、《太平寰宇记》“康成注《孝经》”比较,王鸣盛、郑珍引述后变成“康成胤孙注《孝经》”,梁玉绳引用后改作“康成裔孙注《孝经》”,多出“胤孙”、“裔孙”二字。有无此二字,极为关键。经查阅,各种清抄本、清刻本《太平寰宇记》一律作“俗云郑康成注《孝经》于此”,d笔者前后查阅过国家图书馆藏清抄本三种(索书号为3429、S1381、S1179)、湖南省图书馆藏清抄本一种(索书号为善291.1/6)和国家图书馆出版社2013年影印《原国立北平图书馆甲库善本丛书》所收清抄本,以及文渊阁、文津阁、文澜阁三种《四库全书》本,查阅的刻本有乾隆五十八年崇仁乐氏刻本、乾隆五十八年南昌万氏初刻本及嘉庆八年重校重刻本与清末红杏山房重刻本、光绪八年金陵书局本,另光绪九年《古逸丛书》和2000年中华书局影印日本所藏宋椠残本、国家图书馆藏两种清抄本(索书号为4562、12190),均缺记载注经石室的第23卷。各种影宋刻本、明清抄本、明清刻本《太平御览》中,绝大多数作“俗云是康成注《孝经》处”,e笔者前后查阅过国家图书馆藏明抄本(索书号11729)、国家图书馆出版社2013年影印《原国立北平图书馆甲库善本丛书》所收明抄本,以及文渊阁、文澜阁《四库全书》本,查阅的刻本有万历二年周堂铜活字本、嘉庆十四年张海鹏从善堂本、嘉庆十七年鲍崇城校宋本、日本安政二年(1855)仿宋椠校江都喜多邨氏学训堂聚珍本、《四部丛刊三编》影宋本。仅万历元年(1573)倪炳刻本作“俗云是康成徹注《孝经》处”,以及沿袭倪氏本的文津阁《四库全书》本作“俗云是康成胤注《孝经》处”、嘉庆十一年(1806)汪昌序刻本作“俗云是康成彻注《孝经》处”。究其缘由,倪氏本将“盖康成胤孙所作”句中“胤”字讹作“徹”,又于末句“俗云是康成注《孝经》处”衍一“徹”字,文渊阁本察觉其误,将“徹孙”改作“之孙”,将“康成徹注《孝经》处”改作“康成尝注《孝经》处”,f按,“盖康成胤孙所作”句中“胤”字,倪炳校刻本、周堂铜活字本同讹作“徹”,但“俗云是康成注《孝经》处”句中,周堂铜活字本未有衍文,文渊阁本《太平御览》书前提要指出“二本同出一稿,脱误相类,而校手各别,字句亦小有异同。今以二本参校,并证以他书,正其所可知”,此例即其一,但将“胤孙”改作“之孙”,将“徹”改作“尝”,未复宋本原貌,有臆改之嫌。后来张海鹏从善堂本虽据明本发刻,但校以宋本,故能纠明本之误,复宋本之旧。而文津阁本、汪氏本仅将“ 徹孙”改作“胤孙”、“彻孙”,未删末句衍文。再查清代其他学者引《太平御览》、《太平寰宇记》注经石室一段,g引述《太平御览》的有朱彝尊《经义考》卷222、袁钧《郑君纪年》、沈可培《郑康成年谱》、丁晏《郑君年谱》、顾櫰三《补后汉书艺文志》卷2、皮锡瑞《孝经郑注疏》卷上等,引述《太平寰宇记》的有雍正《山东通志》卷9、乾隆《沂州府志》卷7、乾隆《钦定大清一统志》卷140、孙星衍《问字堂集》卷4、侯康《补三国艺文志》卷2、曾朴《补后汉书艺文志并考》卷3等,同时引两书的有孙星衍《郑司农年谱》、侯康《补后汉书艺文志》卷2等。也全部作“康成注《孝经》”,尤其迮鹤寿校订《蛾术编》,引《太平御览》作“南城山有石室,是康成注《孝经》处”,已纠正王鸣盛之误。a王鸣盛:《蛾术编》卷59,第7页。可见,王鸣盛、梁玉绳、郑珍绝对不会见到有“康成胤孙注《孝经》”异文的别本《太平寰宇记》,但为证成己说,故意增窜字句,有诡造证据之嫌。王鸣盛、梁玉绳虽可能见到倪氏本、文津阁本、汪氏本《太平御览》,但讹误如此显然,岂可依从?他们精于校勘,却漫不考订,难免利用误本之嫌。

四、结语

郑玄《孝经注》长期遭到怀疑,而千载之下书缺有间,罕见与之直接相关的文献记载,因此,梁载言《十道志》随手采入的郑玄注经轶闻,一经刘肃《大唐新语》引用,再经《太平御览》、《太平寰宇记》转录,竟成后世争辩《孝经郑注》作者问题的珍稀材料。由梁载言滥觞的“康成胤孙作《孝经注》”说,因适可佐助进一步怀疑、否定郑玄注《孝经》,所以在清代得到广泛的回应,还与相隔数百年的“郑小同注《孝经》”说贯串起来,构成一条似有内在理路的学术链环,“国朝通儒,多以为信”,b郑珍:《郑学录》卷3,第12页。居然由一则地方轶闻,变成清代学术界一个小热点。

然而,因为《十道志》记载本身有缺陷,仅据梁载言所录《孝经序》寥寥数语,以及与此序语针锋相对的“俗云是康成注《孝经》处”,根本无法考明《孝经注》作者是郑玄或其胤孙,又因争论双方都能援引其中一说为证,反而加剧了《孝经郑注》作者问题的纷争。真要解开《孝经郑注》是否为郑玄所作的千年悬案,必须另寻可靠材料,同时将《孝经注》与郑玄《三礼注》、《毛诗笺》、《尚书注》等各经注细加比较,既求其同,复释其异,答解前儒疑难。事实上,严可均、皮锡瑞等根据日本回传的《群书治要》,对《孝经郑注》力作辑订、大加疏证,当代学者陈铁凡进而利用敦煌各种抄本郑氏《孝经》,对《孝经郑注》详作校证,几代学人前后踵继,最大程度恢复了《孝经郑注》的文本,并以确凿证据维护了郑玄的著作权。c关于清代以来《孝经郑注》的辑佚、考订,详参舒大纲:《中国孝经学史》,第433-438页。陈铁凡还指出,敦煌本郑氏《孝经》前有序文者凡七种,却不见梁载言所引《孝经序》只言片语,d陈铁凡:《敦煌本郑氏〈孝经序〉作者稽疑》,《敦煌学》第4辑,香港新亚研究所敦煌学会编印,1979年,第29页。《十道志》的记载似有待于验证。e按,梁载言所引《孝经序》有可疑处,但也不能遽断为伪。黄彰健根据陈铁凡所辑敦煌本《郑氏孝经序》提出:“我疑心,这是刘知几与司马贞辨论孔注、郑注真伪,刘知几指摘《孝经郑注》之伪之后,治《孝经郑注》之学者所增入,而陈辑所据敦煌本则系唐初写本,所以没有这一段。这与司马贞指摘刘炫本《古文孝经》分《庶人章》为二,于是治《古文孝经孔注》之学者,遂改易《古文孝经》分章。其作伪之理由均系为了应付对方的指摘,其情形很类似。”(《经今古文学问题新论》,台北:“中央研究院”历史语言研究所专刊之七十九,1982年,第411页)此说嫌于臆断。梁载言仕宦早于刘知几,黄彰健却以梁载言为唐末人,致有此失。推而言之,古代地理志书对于各地郡县沿革、道途里数、山川风物、乡贤名宦等,大多广征博稽,细考详载,可信度较大,文献价值较高,而对于各地山川遗迹、轶闻趣事、稗史传说,往往旁摭随记,搜奇存异,虽有一定的参考价值,但要审慎看待,若是援引为证,必须甄选考辨,不宜一概采信,尤其不能据以颠覆经史典籍的记载。

还要指出的是,梁载言所谓“康成胤孙作《孝经注》”,原属传闻之说、疑似之论,清儒却盲从偏信,视作一家之言加以引述,甚或视作前代定论加以采信。清儒也明知梁载言的记载窒碍难通,却亟于利用,疏于考辨,导致误读曲解、胸驰臆断,甚至截取史料、增窜文字,罅漏百出,违反汉学实事求是、无征不信的根本原则,背离考据学家虚己立说、征实不诬的基本要求。清儒围绕《孝经郑注》作者问题的聚讼莫决及众多考据名家在争论中暴露出主观考证的各种弊端,相对于成就辉煌的清代考据学当然是大醇小疵,不过这一具体而微的案例可提醒后人不能迷信清代考据的具体成果与结论,要从其材料是否确凿、方法是否客观、是否抱持成见等方面加以鉴核,警惕清代考据名家也有可能目穷千里而失之眉睫。