冰城记忆

2018-04-27姜晓明

姜晓明

久未谋面的朋友突然登门,怀里抱着一个旧纸箱,“来就来呗,还拿什么东西?”我笑着说。他将纸箱重重撂在地上:“你放我那儿的东西,忘了吗?”

朋友走后,我打开纸箱:一只鱼缸加热器、一盒长短不一的彩色铅笔、两个速写本、一套用鞋带捆扎的啄木鸟牌木刻刀……这些杂物下面是一个匡威鞋盒,盒盖上用棕色记号笔写着 “最初的”,那是我早年在哈尔滨拍摄的底片。22岁时我意外获得了一台尼康FG-20相机,从此摄影就没有离开过我的生活。我拿出这些底片,在灯光下一一端详。

时间是向上生长的泥土,记忆是蜂拥进脑海的永不止息的杂念。

20年前,仿佛所有的东西都在飞。

深秋的一个傍晚,我骑着自行车路过哈尔滨师范大学侧门,脑中回放着刚刚画完的一幅素描肖像,铅笔落在纸上的唰唰声犹在耳边。风打落杨树上最后几片枯叶,街上飘荡着烤红薯的味道。像往常一样,路过旧书摊时,我总会放慢车速,瞥一眼地上的旧画册和旧杂志。今天只有一个男人出摊,他歪戴顶鸭舌帽,双手插在袖筒里,坐在马扎上不停地抖动一条腿。画册用玻璃纸包裹着,杂志被风吹得翻卷着页码。没有什么吸引我的注意力,借着风我用力踩了一下脚蹬,背后传来那个男人的叫骂声,我捏住车闸。那阵风吹跑了地摊上的旧杂志,我跳下车帮他追赶,在一本封面破损的摄影杂志里,掉出一张明信片,我悄悄把它塞进怀里。

回到家,我掏出那张带着体温的明信片,擦拭了上面的塵土。这是一张黑白照片:一个美洲印第安女人,一只手枕在头下,坦着胸安详地睡在一张草席上,身旁有两只头对头捆绑着的蜥蜴。她像是在做梦,又像是被梦着。我把这张明信片贴在由储藏室改成的暗房里,仿佛被施了魔法般,每天都会有意无意地看她一眼。

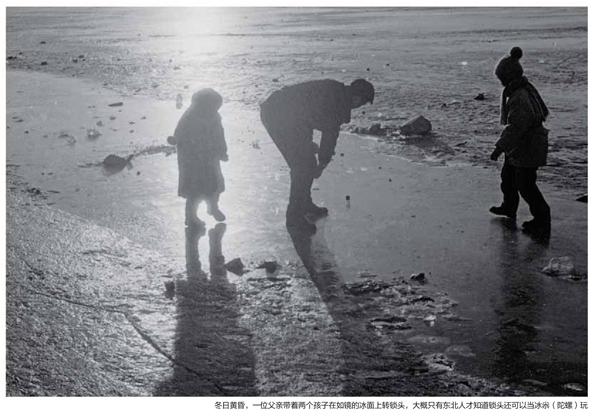

那年冬天格外冷,11月下旬,冰封的松花江就被大雪覆盖。我终日背着相机游荡在江面上,只为追踪七只乌鸦,它们每天都在同一处吹积雪上盘旋,我想弄清楚它们在冰雪世界寻找什么?我走多近,它们就飞多远,始终与我保持着等距。相机快门冻住了,手指冻僵了,它们就像一团黑色火焰在半空中跳跃燃烧,让我忘记寒冷。脚踩在雪地上嘎吱嘎吱地响,睫毛上挂着霜,我看见世间最白的花漫天绽放。我趴在一小块裸露的冰面上倾听:冰层下的江水停止涌动,一种几乎不被察觉的冰裂声钻入我的耳朵。我知道,我工作的日子来临了。

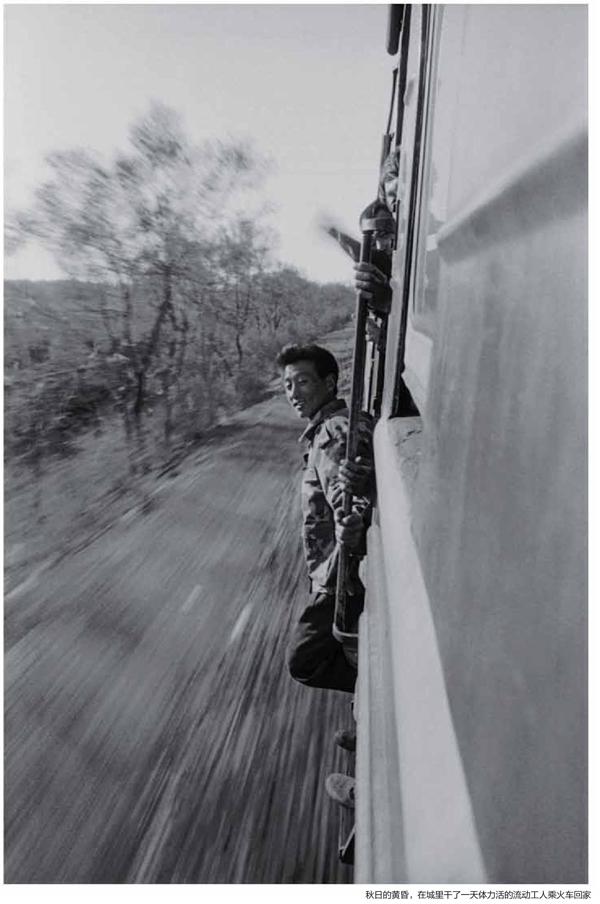

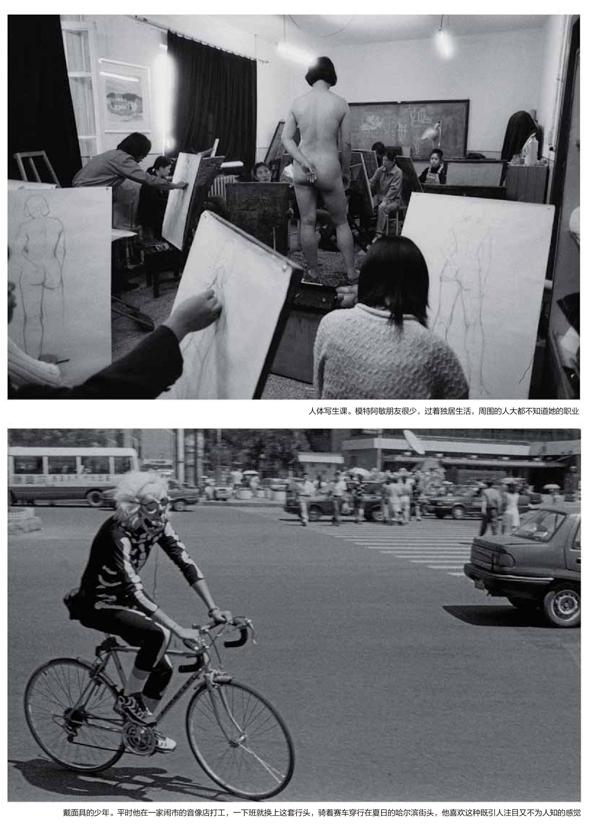

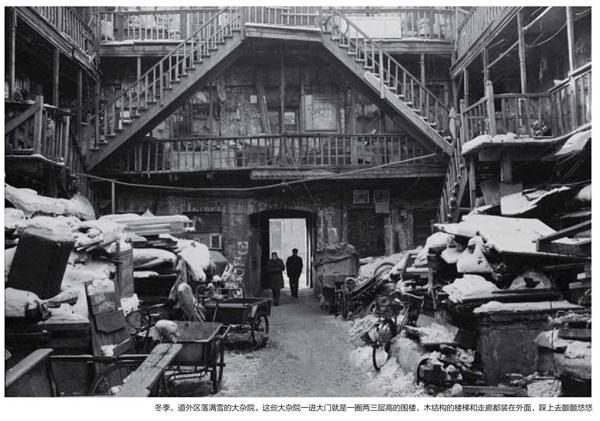

接下来的整个冬天,我将扛着冰铲,天亮前出发,天黑后回家。当锋利的冰铲触碰这些巨型水晶般的冰体时,它们将被雕刻成生命短暂的游龙飞鸟、祥云瑞兽和楼阁殿宇……一铲接着一铲直至数万下,冰雕带来的微薄收入将被我换成胶卷。细碎的雪沫冰晶在白日和寒夜中飞舞,我看见它们化作银盐颗粒凝固成我将要追逐的影像:寒冬睡在火车站暖气片上的流浪儿;画室里的人体模特;城乡之间的季节性流动工人;蒸汽弥漫的澡堂里的扬洲搓澡人和那个戴着面具骑着单车飞驰在大街上的男孩……我把它们贴在那张明信片周围,变成她梦中场景。

生活就是一场梦,我看见自己穿行其中。