桂柳高速水泥路面改造应力吸收层设计与应用

2018-04-27林开胜

林开胜

(广西桂通工程咨询有限公司,广西 南宁 530028)

0 引言

桂柳高速公路作为广西区内第一条高速公路,运营十几年来,随着交通量和车辆荷载的日益增长,旧水泥路面已经逐渐出现了多种病害,急需对路面进行改造,以改善行车安全性和舒适性。旧路加铺沥青面层是一种常用的水泥路面改造方案,但国内外一直没有统一的设计方法。从区内已完成水泥路面加铺的柳南高速和南北高速的使用情况来看,目前路面状况十分良好,尚未出现大面积损坏,这说明两条路所采取的改造方案是较为成功的,可供桂柳高速水泥路面改造参考使用。

经过对比论证,桂柳高速沥青加铺层最终确定为:2 cm应力吸收层AC10+10 cm中面层AC25C+4 cm表面层SMA13。其中,应力吸收层AC10主要用作水泥路面的应力消散和吸收使用,其设计方法、技术指标和性能要求有别于现行规范中密级配AC10沥青混凝土,因此在设计和应用时,需要综合考虑应力吸收层的防反射裂缝、应力消散效果、防水封水效果及结构性能等要求。本文主要借鉴柳南高速路面改造中所使用的应力吸收层设计方法,结合桂柳高速沿线的地方性材料,针对性地开展应力吸收层混合料在桂柳高速路面改造工程(简称本工程)中的应用研究,用于指导实体工程的设计、施工和质量控制。

1 应力吸收层设计方法及设计参数

本文应力吸收层设计方法主要参考柳南高速公路路面改造工程中所使用的设计方法,并根据桂柳高速公路的实际情况进行优化设计,最终得到适合本工程使用的设计级配、最佳油石比确定方法和设计参数。

1.1 设计级配

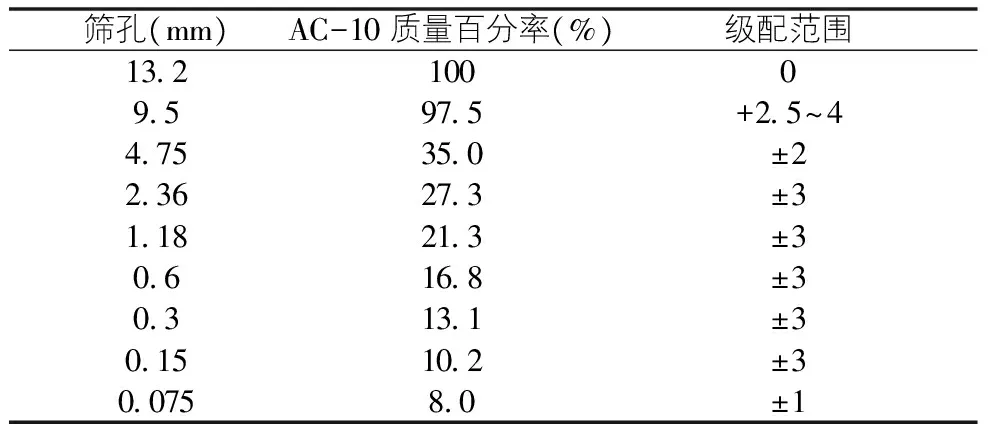

为了保证其具有较好的防反射裂缝效果,同时兼顾部分高温性能、保证施工和易性,设计级配在现行规范的基础上对矿料级配进行了优化和调整,采用粗集料断级配来构成设计级配,如表1所示。

表1 应力吸收层AC10设计级配表

1.2 最佳油石比确定方法

借鉴柳南高速公路路面改造工程中使用的“基于路用性能均衡的应力吸收层材料四控制点设计方法”来确定应力吸收层的最佳油石比,即:

(1)确定油石比第一控制点ωA——协调抗变形能力和抗车辙能力关键的控制点。试验研究表明,最紧密嵌挤状态下油石比是协调抗变形能力和抗车辙能力的关键控制点,因此选取该值作为油石比的第一控制点,以协调抗变形能力和抗车辙能力。

(2)确定油石比第二控制点ωB——保证施工和易性的关键控制点。通过控制最大油石比保证混合料的施工和易性。以往研究表明,一定油石比范围内谢伦堡析漏试验析漏损失率与油石比之间的关系曲线具有明显的“拐点”,当油石比超过该点时析漏损失率急剧上升,因此提出采用该“拐点”作为第二控制点,据此控制应力吸收层沥青混合料的最大油石比。

(3)开展ωA与ωB之间沥青混合料0 ℃低温小梁弯曲试验,确定满足弯曲应变要求所对应的油石比为第三控制点ωC。

(4)开展ωA与ωB之间沥青混合料车辙试验,根据混合料高温稳定性最佳状态确定第四控制点ωD。

(5)综合混合料的体积指标、紧密状态、变形适应性、高温稳定性以及施工和易性,最终确定应力吸收层用最佳油石比,并据此开展路用性能验证。

1.3 设计参数

由于本工程使用的应力吸收层AC10不同于密级配AC10,设计参数也做了相应调整,如表2所示。

表2 应力吸收层AC10设计参数表

2 桂柳高速应力吸收层目标配合比设计

2.1 原材料

本工程应力吸收层采用厦门华特SBS改性沥青(I-D),临桂四塘石场0~3 mm石灰岩机制砂、临桂万福石场5~10 mm石灰岩碎石,苏桥产矿粉,原材料的各项性能指标均满足设计要求,试验结果见表3~6。

表3 SBS改性沥青检测结果表

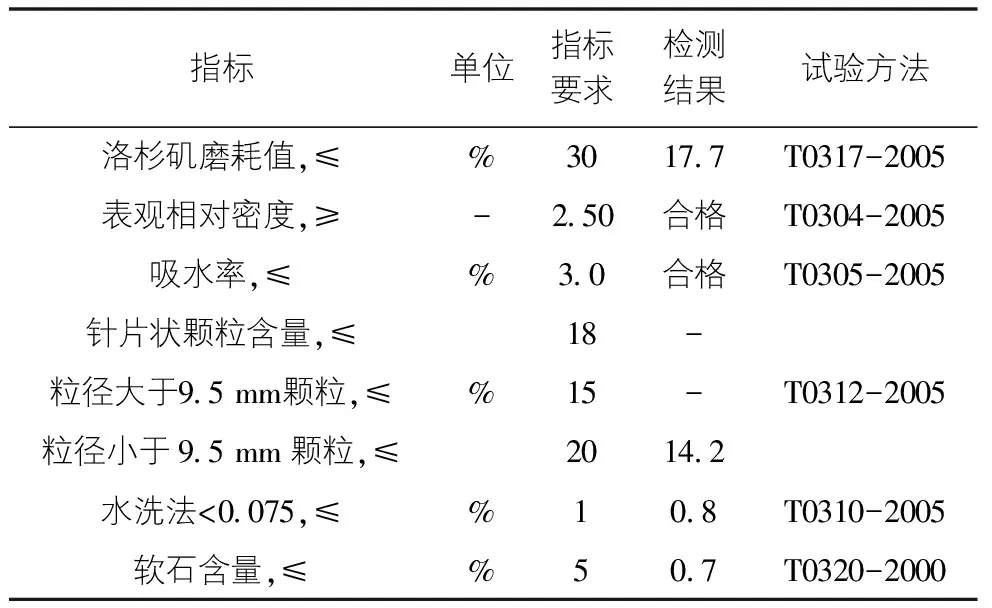

表4 粗集料5~10 mm检测结果表

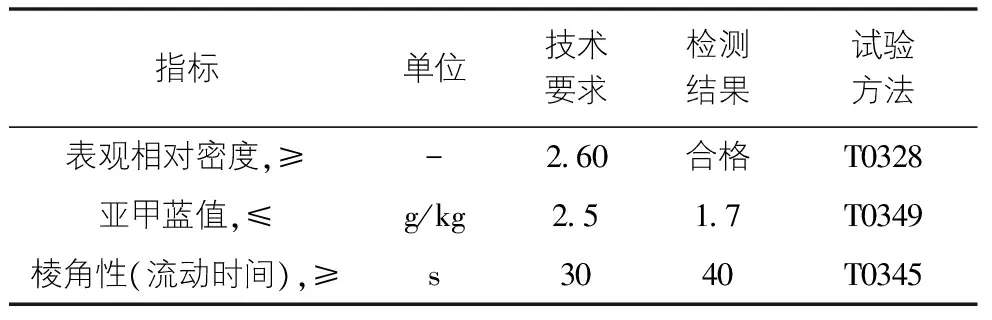

表5 细集料0~3 mm检测结果表

表6 矿粉检测结果表

2.2 级配设计

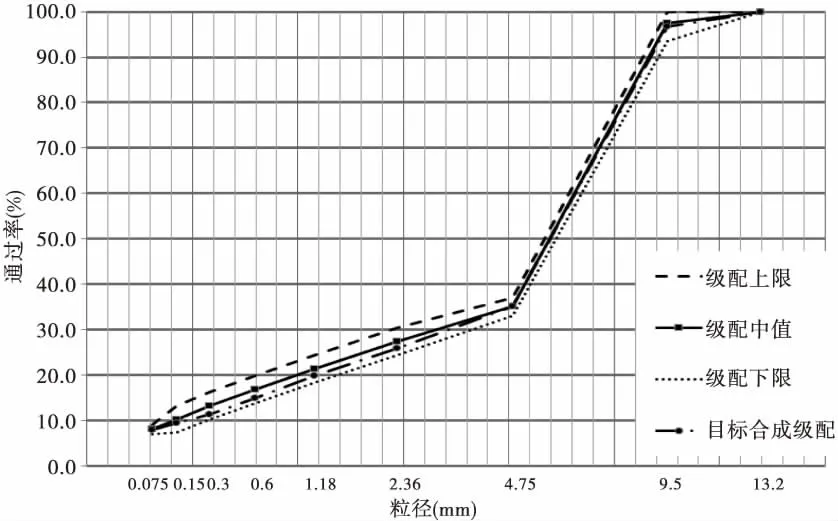

采用水洗法对各矿料进行筛分,根据表1的设计级配合成目标配合比设计级配曲线,如图1所示。所确定的目标配合比各矿料比例为5~10 mm碎石∶0~3 mm机制砂∶矿粉=69∶26∶5。

图1 目标配合比合成级配曲线图

2.3 最佳油石比确定

应力吸收层马歇尔击实试验结果如表7所示,本工程采用1.2中的方法确定最佳油石比。

2.3.1 确定油石比第一控制点ωA

采用沥青混合料最紧密嵌挤状态(即矿料间隙率VMA达到最小时)下的油石比作为应力吸收层材料油石比的第一控制点。由表7可知,马歇尔试验最紧密状态(即矿料间隙率VMA最小时)所对应的油石比ωA为5.4%,将此值作为目标配合比油石比的下限。

表7 应力吸收层目标配合比马歇尔击实试验结果表

2.3.2 确定油石比第二控制点ωB

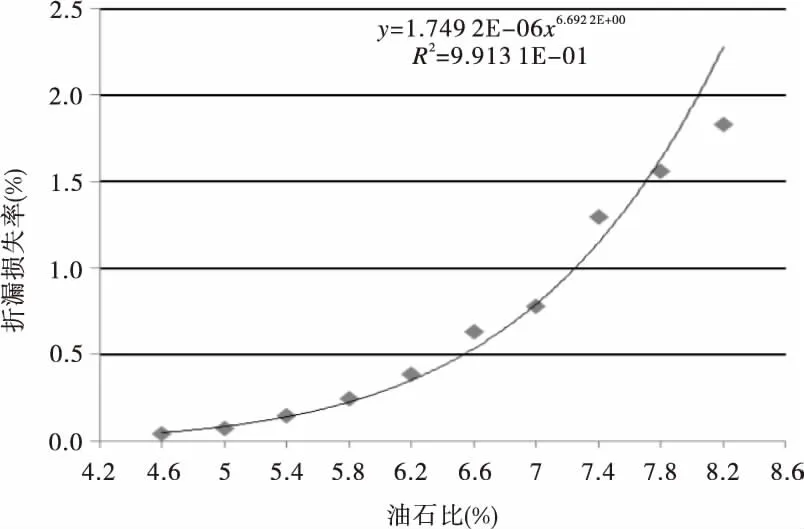

通过控制最大油石比保证混合料的施工和易性,该最大油石比为不同油石比下析漏试验析漏损失率的陡增拐点。图2为本工程不同油石比下的析漏试验结果。由图2可知,本工程应力吸收层目标配合比析漏损失率陡增点对应油石比为6.6%,将此作为目标配合比设计油石比第二控制点ωB。

图2 析漏试验曲线图

2.3.3 确定油石比第三控制点ωC

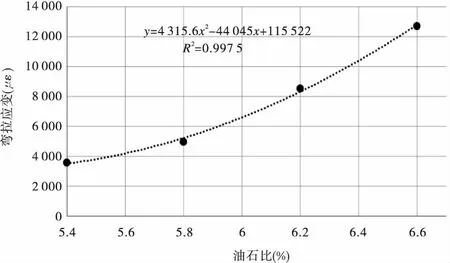

选用第一控制点5.4%、第二控制点6.6%以及油石比上下限区间内5.8%、6.2%进行0 ℃小梁弯曲试验,试验结果见图3。由图3可知,满足0 ℃小梁弯曲破坏应变要求的最低油石比为5.9%,即油石比第三控制点ωC为5.9%。

图3 0 ℃小梁弯曲试验曲线图

2.3.4 确定油石比第四控制点ωD

表8为不同油石比下应力吸收层的车辙试验。由表8可知,本工程应力吸收层在油石比5.4%~6.6%范围内,其高温稳定性能均满足设计要求,故第四控制点ωD的范围为5.4%~6.6%。

表8 应力吸收层目标配合比车辙试验结果表

2.3.5 确定满足混合料体积指标要求的油石比范围

由表1马歇尔击实试验的空隙率与油石比、沥青饱和度与油石比的回归关系可知,满足空隙率上限值2.5%对应的油石比为6.0%、满足沥青饱和度上限值85%所对应的油石比为6.4%,则满足混合料体积指标要求的油石比范围应为6.0%~6.4%。

2.3.6 确定最佳油石比

将本节2.3.1至2.3.5的试验结果汇总如下:

(1)第一控制点油石比ωA=5.4%;

(2)第二控制点油石比ωB=6.6%;

(3)第三控制点油石比ωC=5.9%;

(4)第四控制点油石比范围ωD为5.4%~6.6%;

(5)满足混合料体积指标要求的油石比范围为6.0%~6.4%。

综合应力吸收层AC10混合料的体积指标、紧密状态、变形适应性、高温稳定性以及施工和易性,最终确定应力吸收层用最佳油石比范围为6.0%~6.4%。考虑到施工过程中的生产波动,本目标配合比设计取该范围的中间值油石比6.2%作为最佳油石比。

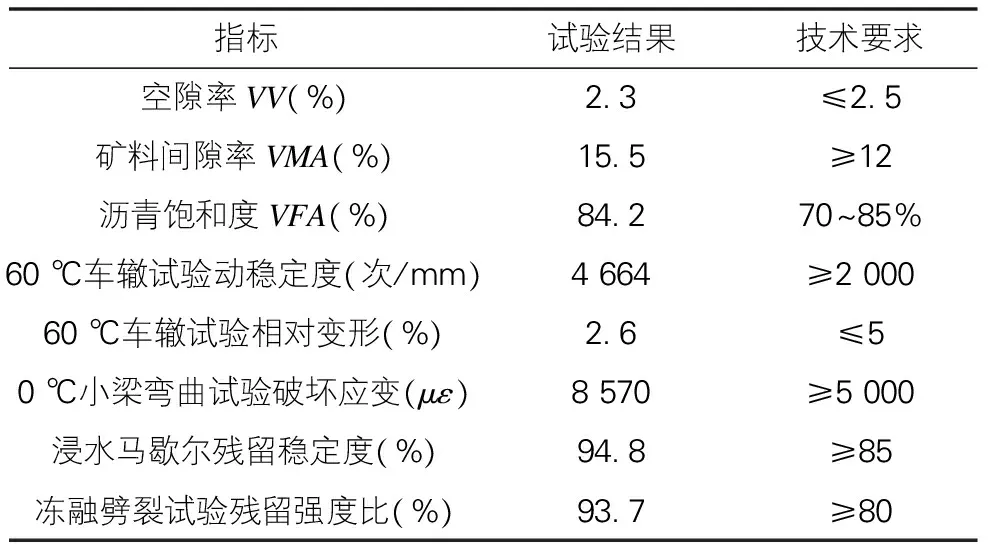

2.4 路用性能

在最佳油石比6.2%条件下开展应力吸收层目标配合比的路用性能验证,结果见下页表9。由表9可知,应力吸收层的路用性能均满足相关设计要求。

表9 应力吸收层目标配合比路用性能试验结果表

3 工程应用

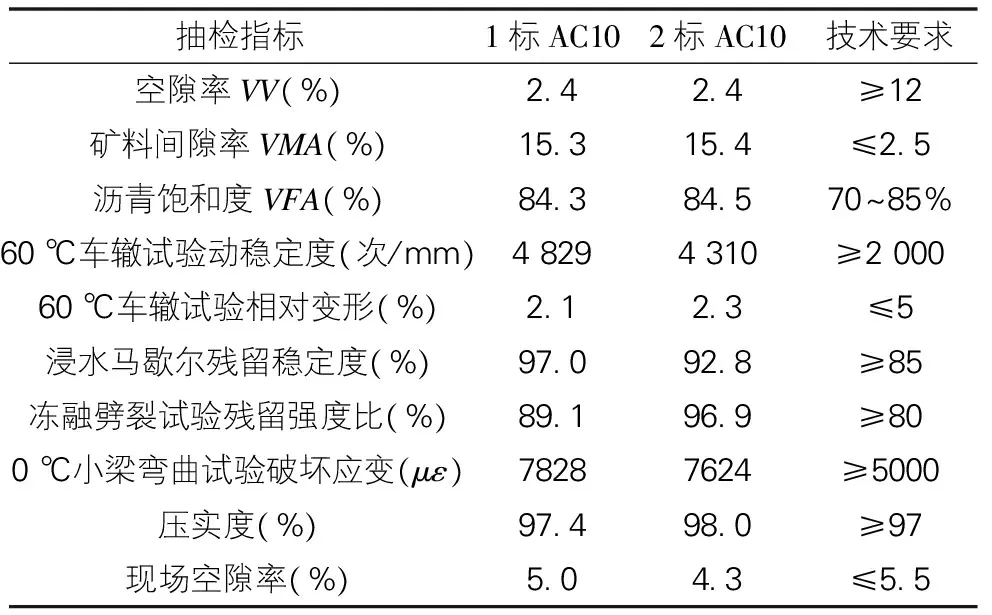

桂柳高速公路(僚田至鹿寨)水泥路面改造工程采用了上述设计成果,施工中对应力吸收层材料的抽检结果汇总于表10。

表10 桂柳高速应力吸收层施工抽检结果表

由表10可知,本工程设计和选用的应力吸收层AC10沥青混合料具有良好的路用性能和使用效果,主要原因是由于其最佳沥青含量,能够提供很好的抗变形能力和抗疲劳能力,保证良好的防止反射裂缝和应力耗散的效果。同时,与密级配AC10相比其碎石含量较多,能够提供更好的抗车辙能力。

4 结语

本文以柳南高速路面改造中所使用的应力吸收层设计方法为基础,结合桂柳高速沿线的地方性材料,针对性地开展了应力吸收层混合料在桂柳高速路面改造工程中的设计和应用研究。通过室内试验和工程应用发现,本文所设计的应力吸收层AC10具有良好的路用性能和使用效果,其最佳沥青含量设计能够提供较好的抗变形能力和抗疲劳能力,同时由于碎石含量较多时能够提供更好的抗车辙能力,因此是一种性能均衡的应力吸收层材料。

[1]JTG D50-2006,公路沥青路面设计规范[S].

[2]JTG E42-2005,公路工程集料试验规程[S].

[3]JTG E20-2001,公路工程沥青混合料试验规程[S].

[4]GB/T 1580-2010,重交通道路石油沥青[S].

[5]石长贺.改扩建路面设计方案研究[J].西部交通科技,2017(1):12-15.