精准扶贫背景下自然保护区周边社区发展路径构建基于宁夏党家岔湿地自然保护区的案例论证

2018-04-26张彦仁2何彤慧

乔 斌,张彦仁2,何彤慧

(1.宁夏大学 a西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室;b.西北土地退化与生态恢复省部共建国家重点实验室培育基地, 宁夏 银川 750021;2.宁夏西吉县党家岔湿地保护区管理处,宁夏 固原 756299)

1 引言

自然保护区在维护区域生态安全、保护生物多样性方面发挥着重要生态功能。我国自1956年建立第一个自然保护区以来,自然保护区建设取得了长足的发展。截止到2014年底,我国共建立了各种类型、不同级别的自然保护区2729个,总面积约1.4699亿hm2[1],已成为维系我国生态安全的重要屏障。在自然保护区的发展建设过程中,黄木娇等[2]提出了基于管理目标的自然资源保护与发展方向;王昌海等[3]提出了纯自然保护阶段、自然保护与区域经济协调发展阶段、自然保护区可持续发展阶段依次逐步升级的自然保护区发展理念。我国不同时空范围的自然保护区发展阶段各异,管理水平不同,但是自然保护区与周边社区的矛盾日益突出,已经成为困扰自然保护区可持续发展的共性特征和瓶颈因素。

针对自然保护区资源保护与周边社区发展问题,学术界从不同维度开展了研究。从保护区管理维度看,多数学者站在保护区决策层或管理部门角度,从管理理念[4]、管理体制[5,6]、管理效率[7,8]、法制建设[9]等方面开展了深入探讨。值得注意的是,从保护区周边农户视角出发探究自然保护区发展战略成为近年来学者们关注的焦点。其中,从博弈论的角度出发分析自然保护区管理部门与社区居民的博弈是一次大胆尝试[10]。增加保护区周边社区农户经济收入来源和提高农民的生计能力是缓解保护与发展矛盾的直接有效手段。有学者就周边农户对保护区自然资源依赖度进行了定量研究,为保护区管理者平衡保护与发展的关系提供了决策依据[11];通过探讨保护区周边社区农户对保护区建设利弊认识,对缓解发展需求与生态保护需求之间的矛盾具有现实意义[12]。从学科维度看,已有研究从生态学、地理学、经济学、管理学等多元视角,提出缓解保护区与社区矛盾冲突的对策,认为完善社区共管机制[13-18]的协调发展管理模式[19]是行之有效的途径。

我国的自然保护区和贫困地区高度重叠[17],自然保护区的建设制约了区域经济发展,加剧了资源保护与经济增长的对立冲突[20-22]。因此,在研究自然保护区建设与管理、发展与保护问题中,撇开扶贫开发探讨生态保护不切合实际。精准扶贫战略的实施,为新时期自然保护区周边社区发展路径构建带来了新机遇。国家层面,2014年我国《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》将精准扶贫作为农村扶贫开发工作机制之一[23]。有学者就精准扶贫与农村社区协同发展进行了初步探索[24],从农户视角探究生态环境保护与社区经济发展之间的耦合是研究人与环境融合的重要手段[25]。任倩倩等选用FGT贫困指数,对云南金平分水岭国家级自然保护区周边社区贫困程度进行了有效测度[26]。基于精准扶贫政策考量,在脱贫和生态保护双重需求下,如何协调扶贫开发与生态保护之间的矛盾,成为新时期自然保护区周边社区发展路径构建急需解决的现实难题。

自然保护区与周边社区构成了一类特殊的复合生态系统,基于复合生态系统理论,了解这类生态系统的生态过程、演化轨迹和耦合机制,对整合自然保护区生态保育决策和社区农户发展需求具有前瞻性战略意义。20世纪80年代马世骏院士首次提出社会—经济—自然复合生态系统的框架,之后有关复合生态系统的研究和讨论不断涌现[27,28]。其中,王如松院士等对城市复合生态系统做出了精辟的论述[29],城市复合生态系统研究也逐渐成为生态系统研究的显学。然而,关于自然保护区与周边社区构成的“人口—资源—环境”农村复合生态系统的研究,目前还未见报道。

宁夏党家岔湿地自然保护区位于宁夏南部黄土丘陵区,属生态脆弱区、集中连片特困区的高度重叠区域,保护与发展矛盾突出。因此,在实施精准扶贫战略实施的时代背景下,以宁夏党家岔湿地自然保护区周边社区为研究案例,从生态系统视角探讨党家岔湿地自然保护区与当地社区关系的耦合路径,可为自然保护区可续发展和社区的脱贫致富提供决策依据,为有序整合保护与发展的冲突、生态文明建设提供理论指导。

2 研究区概况

宁夏党家岔湿地自然保护区位于宁夏回族自治区西吉县城西南部,总面积45.90km2,以保护地震滑坡堵塞沟壑形成的湿地生态系统和野生动植物为主,属省级内陆湿地型自然保护区。保护区地处宁南黄土丘陵沟壑区,居葫芦河流域上游地带,海拔1.8—2.2km之间,是典型的黄土丘陵沟壑和地震滑坡地貌。1920年“海原大地震”诱发的黄土滑坡与地震堰塞湖相伴而生,构成了著名的地震遗迹景观。

保护区当地社区包括红庄、龙川、陈岔、立眉、和平、河滩、苏堡、孟湾、堡玉、王坪等13个行政村中的20个自然村。保护区社区居民收入来源主要依靠年轻劳动力外出务工所得,常住居民主要为留守儿童和老人。老人大多从事农业活动,以种植玉米、小麦、土豆、谷子等为主。2015年,保护区涉及的西吉县震湖乡农民可支配收入6482元。从国家国土空间格局上看,自然保护区当地乡村社区位于全国14个集中连片特困地区的六盘山集中连片特困区,所在的西吉县属国家级贫困县。在自然保护区内部,生态环境脆弱,扶贫开发任务艰巨。

3 自然保护区复合生态系统构建

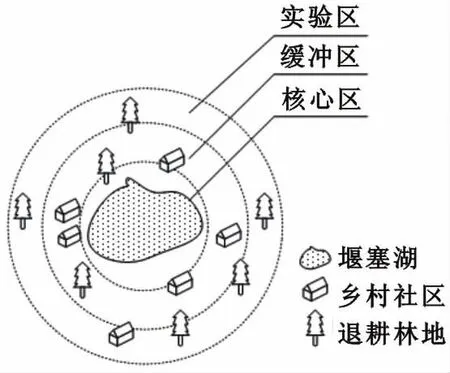

从宁夏党家岔湿地自然保护区来看,核心区大致为堰塞湖(党家岔堰、河滩堰、堡玉堰、苏堡堰等),缓冲区,实验区中分布有乡村社区、农田、退耕林地等,保护区边界大多为黄土梁,整个保护区为“中间低四周高”的复合式盆地,构成了“湖—城—地”型的生态系统(图1)。该复合生态系统包括2个子生态系统和4大利益主体,2个子生态系统是指由自然保护区资源环境构成自然生态系统和由当地社区构成的社会经济生态系统,利益主体包括政府(保护区管理部门)、社区居民、保护区投资者和旅游者。

图1 宁夏党家岔湿地自然保护区“湖—城—地”型生态系统

3.1 自然生态系统承担的服务功能

宁夏党家岔湿地自然保护区承担着保护生物多样性和地震堰塞湖的功能,所处的宁夏南部山区在全国主体生态功能区规划中属于限制开发生态区,是黄土高原—川滇生态屏障的组成部分。同时,保护区资源环境是当地社区居民赖以生存和繁衍的物质基础,直接影响着当地社区的居民福祉。然而,党家岔湿地自然保护区地貌类型属黄土沟壑丘陵,地形破碎,干旱缺水,水土流失严重,植被、土壤存在不同程度的退化,加之地质灾害、气象灾害时有发生,是典型的生态环境脆弱区。生态系统脆弱、发展资源禀赋不足,开发利用稍有不当,就会造成生态系统服务功能的下降或丧失,使该地区的发展陷入“贫困魔咒”。

3.2 社会经济系统社区居民生计诉求

宁夏党家岔湿地自然保护区当地社区位于六盘山集中连片特困区,所在的西吉县属国家级贫困县,回族人口占总人口的57%,是典型的民族贫困县。当地社区居民摆脱贫困、谋求发展的愿望非常强烈。社区居民普遍认识到保护生态环境的重要性,但迫于生计压力,缺乏替代性生计选择,不得不从当地资源环境中索取,存在破坏生态环境的潜在风险,居民生计脆弱始终是制约西吉县扶贫的主要因素[30]。因此,提升社区居民致富能力,促进社区转型发展,需要充分考虑社区居民的利益诉求。

3.3 保护区多元利益主体之间的相互作用

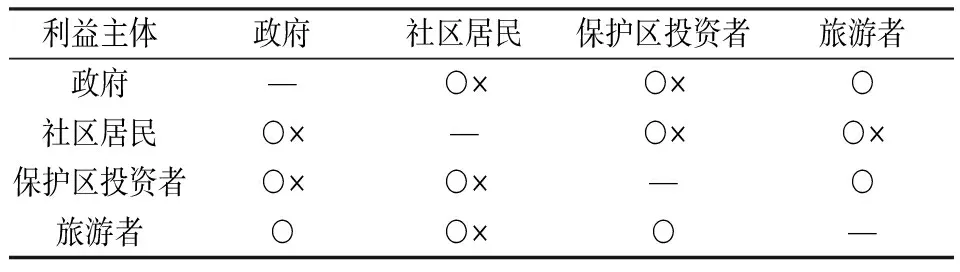

宁夏党家岔湿地自然保护区涉及四大利益主体,即政府(保护区管理部门)、社区居民、保护区投资者和旅游者。每一利益主体都有自己的价值取向,各利益主体相互联系、相互作用,共同影响着生态系统的演化方向。自然保护区生态系统能否有序发展,取决于各利益主体能否找到有效的共生机制。通过分析湿地自然保护区各利益主体关系矩阵(表1),可科学表达各利益主体的共生契合点。保护与发展作为“跷跷板”的两端,双方的走向只能是平衡状态[31],政府在履行生态保育职能的同时,必须充分考虑周边社区农户的生计。

表1 宁夏党家岔湿地自然保护区各利益主体关系矩阵

注:○表示利益方利益一致,×表示利益方利益可能冲突。

4 生态保护与扶贫开发耦合路径

4.1 生态保护与扶贫开发耦合关系

理论上讲,自然保护区在主体功能区规划中属禁止开发区域,但从合理性和可行性角度分析,绝对禁止开发既无必要也无可能[32]。宁夏党家岔湿地自然保护区位于黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区,同时又属于六盘山集中连片特困区。从生态功能区角度看属于限制开发区域,以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务。由于当地社区居民在一定程度上丧失了自然资源发展的依托,生存权、发展权未得到有效保障。这种限制资源利用的做法,加之生态补偿政策不完善,加剧了区域经济增长与资源环境保护之间的冲突[33]。这既不利于区域的资源环境保护,也不利于区域的扶贫开发。宁夏党家岔湿地自然保护区在国土空间格局中处于生态脆弱区、集中连片特困区、重点生态功能区、行政区边缘经济区等多重地理空间单元的重叠区域。因此,寻找宁夏党家岔湿地自然保护自然生态系统与社会经济生态系统的耦合界面(图2),找准社区扶贫开发与资源环境保护的契合点,是区域治理的根本路径。

图2 自然生态系统和社会经济系统耦合界面模型

从系统论的角度看,生态系统是一个人类与环境相互作用,进行物质、能量和信息交换的开放生命系统,是一个开放、动态、有序并具有稳定结构的系统。完全没有干扰的生态系统是一种理想状态,具体的适当干扰是生态可持续的。因此,在宁夏党家岔湿地自然保护区实验区的资源利用只要不超过环境容量,不破坏自然生态系统的耗散结构,系统就能获得并维持可持续发展的能力。社会经济系统中的社区居民,只要利用合理,开发强度适中,实现保护区自然资源保护与当地社区脱贫致富的共生发展就是可行的。

4.2 生态保护与扶贫开发协同路径

宁夏党家岔湿地自然保护区作为国土空间格局的重叠区,人地关系紧张,贫困问题就是生态问题,生态扶贫路径给这类重叠区域带来了新视角。在保护区的区域治理中,应将生态保护与扶贫开发有机融合,紧贴环境治理和贫困治理两条主线,走生态扶贫路径,实现该区域人口、资源、环境协调发展。首先,农业产业扶贫应作为扶贫攻坚的重头戏,选准产业是农业产业扶贫的前提条件[34]。因地制宜地发展不影响主体功能定位的生态产业,是实现党家岔社区居民脱贫致富的必要手段。党家岔湿地自然保护区资源禀赋独特,发展特色农业产业的潜力巨大。开展“农户+企业”、“农户+合作社”的特色农业产业化发展模式,吸引外出务工人员返乡创业,既可提高居民福祉,又可实现生态治理。保护区内已初步形成两个特色农业种植基地,即以立眉村为中心的小秋杂粮种植基地和以孟湾村为中心的马铃薯种薯繁育基地。因此,以特色农业种植基地为抓手,进一步加快特色农业的产业化进程,通过“农户+企业”、“农户+合作社”模式,引进农产品加工企业,发展农产品加工业,推进农产品品牌建设,实现农业种植由口粮型向生态型、效益型转变。其次,宁夏实施的生态移民工程,取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。党家岔湿地自然保护区环境承载力低,已开展了陆续的移民搬迁工作。保护区内建成的大埂新村、苏堡新村生态移民安置点,农户居住条件得到了有效改善。因此,对有意愿搬迁的社区农户继续通过生态移民路径脱贫致富,是行之有效的方式。在开展生态移民工作时,应重点向人地矛盾突出、人畜饮水困难、交通不便的贫困农户倾斜。此外,改善移民迁出区的生态环境,开展移民迁出区生态恢复工程是生态移民建设的题中之义。第三,党家岔湿地自然保护区的堰塞湖群为1920年“海原大地震”诱发黄土滑坡形成的堰塞湖,是独特的地震遗迹旅游资源。适度开展生态旅游,可有效带动当地社会经济的发展,是提高社区居民收入的有效途径。保护区在保护好生态环境的前提下,在自治区开展“全域旅游”的机遇下,立足于发展生态旅游,即可维持生态良好,同时也能实现农户致富。

总之,将生态产业、移民搬迁、旅游开发同步推进,是宁夏党家岔湿地自然保护区全面建成小康社会的科学路径。生态保护与扶贫开发协同路径,应是在生态法则基础上和生态扶贫框架下,统筹自然保护区发展中存在的各种问题,以生态产业、移民搬迁、旅游开发同步推进为抓手,由政府主导、社区参与的一种资源共享、权力均等、义务均担的协调发展路径。

宁夏党家岔湿地自然保护区是践行生态文明的重要载体,也是精准扶贫的重要实践战场。党家岔湿地自然保护区困厄与机遇并存,生态保护与扶贫开发有机融合、良性互动的全新示范模式是贫困区与自然保护区高度重叠区域实现全面小康的重要基石。把自然保护区资源资产管理与社区社会经济发展作为一个整体来考虑,充分肯定社区农户在保护区的利益、地位和作用,调动社区农户的参与积极性,提高自然保护区周边社区的自我发展能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国环境保护部.2014年中国环境状况公报[EB/OL].(2015-06-04)[2017-11-30].http://www.zhb.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/.

[2]黄木娇,杨立,李学武,等.基于管理目标的自然保护区分类方法研究[J].资源开发与市场,2017,33(9)∶1036-1040.

[3]王昌海,温亚利,胡崇德,等.中国自然保护区与周边社区协调发展研究进展[J].林业经济问题,2010,30(6)∶486-492.

[4]王昌海,温亚利,时鉴,等.基于共生理论视角的秦岭自然保护区与周边社区关系的反思:以陕西长青国家级自然保护区为例[J].西北林学院学报,2011,26(4)∶236-240.

[5]夏欣,王智,徐网谷,等.中国自然保护区管理机构建设面临的问题与对策探讨[J].生态与农村环境学报,2016,32(1)∶30-34.

[6]王秋凤,于贵瑞,何洪林,等.中国自然保护区体系和综合管理体系建设的思考[J].资源科学,2015,37(7)∶1357-1366.

[7]刘文敬,白洁,马静,等.中国自然保护区管理能力现状调查与分析[J].北京林业大学学报,2011,(S2)∶49-53.

[8]权佳,欧阳志云,徐卫华,等.中国自然保护区管理有效性的现状评价与对策[J].应用生态学报,2009,20(7)∶1739-1746.

[9]杜文艳.论新形势下自然保护区的法制建设[J].环境保护科学,2015,41(4)∶95-99.

[10]郭连超,陈传明,侯雨峰,等.自然保护区生态保护与居民生计博弈分析[J].资源开发与市场,2016,32(11)∶1319-1322,1328.

[11]段伟,赵正,刘梦婕,等.保护区周边农户自然资源依赖度研究[J].农业技术经济,2016,(3)∶93-102.

[12]韩锋,王昌海,赵正,等.农户对自然保护区综合影响的认知研究:以陕西省国家级自然保护区为例[J].资源科学,2015,37(1)∶102-111.

[13]刘锐.共同管理:中国自然保护区与周边社区和谐发展模式探讨[J].资源科学,2008,30(6)∶870-875.

[14]蒋培,蔡燕燕.我国自然保护区地方管理新模式的思考[J].世界林业研究,2013,26(2)∶70-75.

[15]刘霞,张岩.中国自然保护区社区共管理论研究综述[J].经济研究导刊,2011,(12)∶193-195.

[16]韦惠兰,陈俊荣,李微.自然保护区社区共管的经济学研究[J].软科学,2008,22(5)∶61-64.

[17]张晓妮,王忠贤,李雪.中国自然保护区社区共管模式的限制因素分析[J].中国农学通报,2007,23(5)∶396-399.

[18]霍忠文.乌裕尔河自然保护区湿地管理现状与对策[J].中国林业经济,2015,134(5)∶27-30.

[19]乔斌,何彤慧,苏芝屯.自然保护区社区共管模式的四个维度研究[J].环境科学与管理,2017,42(8)∶168-171.

[20]Vedeld P,Jumane A,Wapalila G,etal.Protected Areas,Poverty and Conflicts:A Livelihood Case Study of Mikumi National Park,Tanzania[J].Forest Policy and Economics,2012,21(3)∶20-31.

[21]Mehta J N,Kellert S R.Local Attitudes Toward Community-Based Conservation Policy and Programmes in Nepal:A Case Tudy in the Makalu-Barun Conservation Area[J].Environmental Conservation,1998,25(4)∶320-333.

[22]Beedell D C,Rehman T.Explaining Farmers′ Conservation Behaviour:Why do Farmers Behave the Way They do ?[J].Journal of Environmental Management,1999,57(3)∶165-176.

[23]刘彦随,周扬,刘继来.中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略[J].中国科学院刊,2016,31(3)∶269-278.

[24]陈惠敏.贫困地区精准扶贫与农村社区协同发展的思考[J].中国农业资源与区划,2016,37(9)∶10-15.

[25]Sherbinin D A,Vanwwyl K,Mcsweeney K,etal.Rural Household Demographics,Livelihoods and the Environment[J].Global Environmental Change,2008,18(1)∶38-53.

[26]任倩倩,赖庆奎.自然保护区周边社区贫困程度测度及其原因分析:以云南金平分水岭国家级自然保护区为例[J].林业经济问题,2016,36(6)∶520-524.

[27]王如松.生态整合与文明发展[J].生态学报,2013,33(1)∶1-11.

[28]马世骏,王如松.社会—经济—自然复合生态系统[J].生态学报,1984,27(1)∶1-9.

[29]王如松,李锋,韩宝龙,等.城市复合生态及生态空间管理[J].生态学报,2014,34(1)∶1-11.

[30] 赵莹,刘小鹏,郭永杰.集中连片特困地区多维贫困的度量及动态演变:以宁夏西吉县为例[J].宁夏大学学报(自然科学版),2015,36(1)∶73-78.

[31]王昌海.中国自然保护区给予周边社区了什么?基于1998—2014年陕西、四川和甘肃三省农户调查数据[J].管理世界,2017,(3)∶ 63-75.

[32]王蕾,苏杨,栾晓峰.自然保护区就是禁止开发区吗?主体功能区划中禁止开发区划分标准研究[J].自然资源学报,2009,24(8)∶1497-1508.

[33]Sirivongs K,Tsuchiya T.Relationship Between Local Residents′ Perceptions,Attitudes and Participation Towards National Protected Areas:a Case Study of Phou Khao Khouay National Protected Area,Central Lao PDR[J].Forest Policy and Economics,2012,21(1)∶92-100.

[34]刘北桦,詹玲.农业产业扶贫应解决好的几个问题[J].中国农业资源与区划,2016,37(3)∶1-4.