1949年以来中国土地利用分类演变与问题探讨

2018-04-26

(东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024)

1 土地利用分类的内涵

1.1 土地利用及其分类

《现代地理科学》、《人文地理学》等17种辞典对土地利用的内涵进行过解释,认为土地利用是人类在一定的社会、经济目的下,对土地资源的开发、改造、经营和保护,包括生产性和非生产性的利用。联合国粮农组织(AFO)土地利用规划部际工组提出:土地利用是由自然条件和人的干预所决定的土地功能,人和土地互为依存[1]。王万茂、韩桐魁等认为:土地利用是指人类根据土地质量特性开发利用土地,创造财富,改善环境,满足人类生产、生活和生存的需要[2]。上述提法虽表述不同,但内容基本一致,都认为土地利用是人类对土地有目的地使用。

但土地作为一种资源,对它的利用可以指向土地上的建筑和活动类型、土地的占有者或使用者及使用目的等[3,4],内涵十分广泛。

笔者认为,广义的土地利用应包括对土地的直接利用与间接利用,直接利用指在土地上建设物体,进行生产、生活、生存活动;间接利用指满足人的观赏体验等精神需求、调节人的生存环境的自然景观资源,反映人与人、人与社会、人与自然的关系。狭义的土地利用指人在一定的社会、经济目的下对土地的开发、改造或在土地上进行建设,主要体现人与人、人与社会的关系。

土地利用分类是为土地资源调查、土地利用规划和城乡规划等方面的工作,根据人的需要和土地利用特征的差异性和相似性,对一个国家或地区的土地按照一定的层级体系,归并、划分为若干类别,是国家掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地资源的重要基础性工作之一。土地利用分类的依据与国家制度、时代发展、分类目的密切相关。目前,国内外的分类依据可归纳为三种:土地的自然属性、社会属性及以两者的综合。美国主要依据土地利用活动、功能、结构、场地和所有权等社会属性,可根据需要选择组合分类;英国主要依据土地用途和土地覆盖物分别分类[3]。日本的土地利用分类接近于土地覆被分类,多依据自然属性,注重生态效应[5]。我国非建设用地多依据自然属性,必要时与社会属性相结合分类,其中农用地多与用途结合,生态性用地多与利用程度结合,建设用地多依据社会属性分类;分类等级越低,依据越具体。一级类主要依据用途,土地覆盖物分类;二级类、三级类多依据具体功能、利用方式、经营特点、用地性质、覆盖物的种类、数量等分类,主要以社会属性为主;城市建设用地还依据用地的条件水平和外部影响分类,见图1。

图1 土地利用分类依据

1.2 土地利用分类研究进展

20世纪20—30年代初苏联的景观学派最早开始对土地类型学的研究,并在景观思想的指导下提出了一系列土地利用分类分级方面的成果[6];米彻尔编制了10级土地、土壤和生态单位的分类等级系统表,是迄今为止土地分类最详细等级系统表;加顿伯格提出多维土地利用分类,并扩展为指示性、评价性和规定性3种模式[3]。近年来,国外学者在这方面的研究较少[7,8]。我国任美锷在1942年贵州土地利用调查中将土地分为水田、旱田、森林、道路与房屋、荒地、其他用地六大类[9,10];1981年郭焕成提出“6+11”单位系统[11]。1990年后,针对国家分类标准在实践中的不足,刘胤汉针对城郊农业用地提出“7+14+34”单位系统[12];吴传均、郭焕成等在土地利用现状调查与制图中提出“10+42+35”、“6+29+40”的单位系统[13];刘平辉以产业类别为依据提出“4+12+29+105”单位系统[14]。近年,国内学者对土地利用分类的研究主要有:一是对现有分类标准的解读,主要对GB2007[15,16]、GB2011[17-19]的阐释、评价及新旧标准的比较[20],肯定了新标准在分类框架、层次和灵活性等方面的创新进步之处,提出了建设用地标准规定不合理、衔接性不够等问题。二是以实例为基础的村庄用地分类研究,认为现有分类难以满足范围小、精度高的村域尺度的土地利用规划研究,基于大分辨率遥感影像的农村土地利用分类得到广泛关注[21-24]。三是对“三生用地”的研究,重点关注生态用地,认为各分类体系对生态用地的体现不足,将《土地利用现状分类》中的生态类用地分为原生态用地、半人工生态用地和人工生态用地[25,26]。

以上研究主要注重对某个土地分类体系在实际中的运用或者某几个分类体系的比较研究,没有系统地梳理我国土地利用分类的演变过程,缺乏对演变机理的研究和问题的总结。本文通过梳理我国主要的土地利用分类,按照发展特点进行阶段划分,总结现阶段我国土地分类中存在的问题并提出相应的建议,以期加深人们对土地利用分类方面的理论认识,对土地的管理、分类编制的后续发展和为第三次全国土地调查提供依据。

2 我国土地利用分类的演变

2.1 主要分类体系回顾

建国初期,我国土地利用分类工作发展缓慢,从1949年至今,国家正式颁布使用的主要分类体系见表1,直到20世纪80年代,土地管理部门才颁布了较统一的分类。

表1 1949—2016年我国主要土地利用分类体系

(续表1)

序号年份名称颁布单位主要用途单位系统分类重点农用地建设用地未利用地112011《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137—2011)》住房和城乡建设部 城市总体规划控制性详细规划2+9+148+35+42●122014《村庄规划用地分类指南》住房和城乡建设部村庄规划3+10+15●

注:下文以相应序号代表各分类体系。

2.2 分类体系演变过程

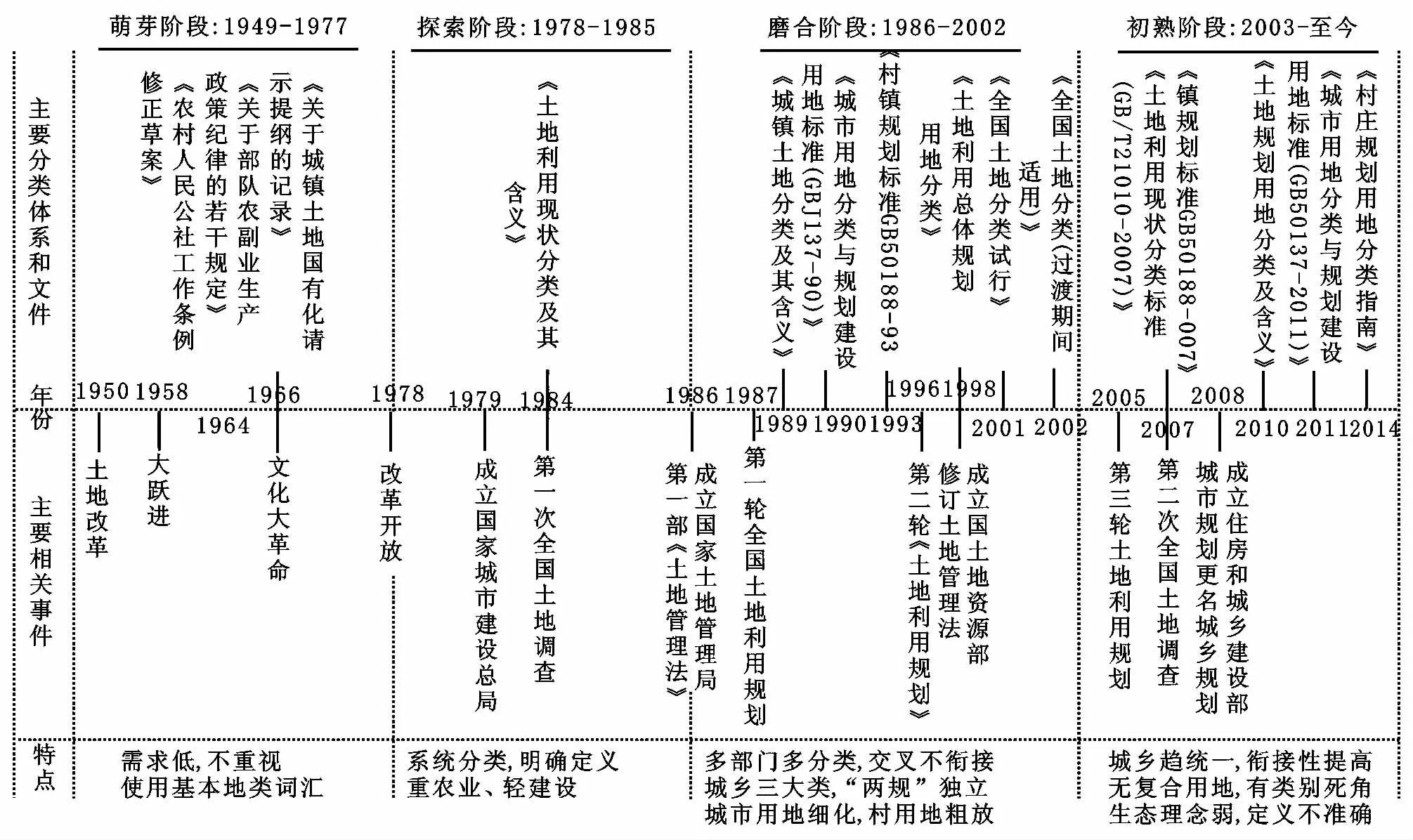

综上所述,土地利用分类的产生与社会经济、城乡发展及土地政策密切相关。通过分析我国1949年后土地分类的相关情况,按照时间顺序,将我国土地利用分类的发展状况主要分为四个阶段,具体见图2。

图2 中国土地利用分类的发展阶段

萌芽阶段(1949—1977年):该时期是当时特定历史条件下的特殊发展阶段,我国全面实行计划经济政策,限制人口向城市流动[27]并号召青年下乡,城市发展缓慢;大力发展重工业,用地结构单一;土地制度不稳定,权属紊乱,纠纷频繁[28];实行农业合作化和土地公有制,加上“三大改造”等影响,当时的社会环境对土地利用分类的需求不迫切。因此,土地资源管理没有得到足够的重视,也没有形成科学统一的土地利用分类,只在相关工作开展时形成一些零星粗放的分类。一是众多政策文件中出现空地、荒地、耕地、军事设施用地、城镇用地等作为地类划分[29,30]。二是为提高粮食产量开展的区域性土地调查和人民公社的土地利用规划,按照工、农、林、果、牧、副业用地、其他基建用地分类,农业用地基本按照农作物种类划分[31,32]。三是以工业基地建设和布局为主的城市规划和相关学者提出的分类,代表性的是1961年建工部组织清华大学等四校,由城乡规划设计研究院参与审查修订的第一部城乡规划教材《城乡规划》一书,将城市用地分为工业用地、生活居住用地、对外交通用地等10大类[33]。以上分类主要是借鉴他国经验和我国学者自身探索共同完成的成果,后期的土地分类相关工作正是在以上基础和经验上展开的,是形成科学系统的土地利用分类的开始和萌芽。

探索阶段(1978—1985年):改革开放后,社会经济发展相对稳定,城乡发展进入新阶段。一是国家开始实行市场经济,工作重点转移到城市经济建设上来。二是在改革开放和知青返城高潮的推动下,我国地级以上城市迅速发展,城镇用地规模扩大,增强了土地市场和土地利用对社会经济发展的影响;家庭联产承包责任制极大提高了农业生产效率[34],增大了农村土地对经济增长的贡献,土地的数量、质量、权属等情况急需掌握。但建国以来,我国没有统一的土地统计和管理制度,国家对土地资源尤其是耕地资源的家底不清,耕地面积数据失真的情况十分严重,影响了国家编制一系列国民经济、人口和农业发展的计划和政策,不适应国家经济建设的需求。为了彻底改变当时土地资源信息管理的紊乱状况,掌握土地资源类别、面积、分布和权属等,将土地资源纳入科学管理轨道,农业区划委员会等部门开展了全国土地遥感概查和全国县级土地资源调查工作[35]。其中,全国土地遥感概查将土地分为耕地、城乡居民点用地、工矿用地等15类,并编制了省、自治区和直辖市的土地利用现状图[36];县级土地资源调查采用《土地利用现状调查技术规程》中制订的分类1,主要依据土地的用途、经营特点和利用方式等,以农业用地为主,经过试点详查和经验总结,由初始的“10—48”单位系统调整为“8—46”,用于第一次全国土地资源调查,反映了从1984—2000年期间我国的土地利用现状。该时期国家首先从全国层面对土地利用进行了统一分类,并颁布了统一的土地利用分类体系,是第一次对土地全面细致的分类和定义,为有效掌握当时土地资源的基本情况提供了保障,并为第一轮、第二轮全国土地利用总体规划提供了参考,是对土地利用分类的初步探索与实践,具有开创性意义。

磨合阶段(1986—2002年):随着我国改革开放的全面进行,城市发展迅速,特大、大、中、小城市数增幅巨大[37],用地规模不断扩大,且产业“退二进三”使城市中心区用地结构日趋复杂[38];乡镇企业蓬勃发展,农村土地经营方式多元化[39]。在这一过程中,我国城乡建设对农业用地的乱占滥用现象严重,城乡土地两家分管给土地管理带来诸多不便。为了加强土地管理和保护耕地,实现城乡地政统一管理。1986年国家发出《加强土地管理,制止乱占耕地的通知》,首次制定颁布《土地管理法》,对当时城乡建设乱占耕地、滥用土地的严重情况做出严格管理的规定,提倡节约用地,并对土地利用规划和城市规划提出要求;同时组建国家土地管理局统一管理城乡土地,建设部退出城市土地管理的舞台。1998年我国进一步深化了这一改革,土地管理局更名为国土资源部,土地管理法打破了城乡用地分割的界限,将土地分为农用地、建设用地和未利用地三大类,对土地利用分类提出了新的要求和方向,并在新一轮的土地利用总体规划中按照三大类将分类1归并形成分类5。该期间,原土地管理局继续推进土地利用现状调查,补充拟定了《城镇地籍调查规程》,依据土地用途制订了分类2。为适应社会经济发展形势,城市总体规划的新一轮修订在1990年陆续展开,为科学编制城市规划,与土地利用规划相结合,国家颁布了第一部《城市规划法》并制定分类3和分类4。为了满足土地用途管理的需要,科学实施全国土地和城乡地政统一管理,在研究分类1和分类2的基础上,国土资源部制定了分类6;但由于当时全国城镇与村庄地籍调查未全面完成,故制定分类7用于过渡。该阶段分类的对象覆盖城、镇、村,以建设用地为主,分类内容极其丰富,是众多土地管理部门、各分类体系在实践中相互交叉磨合,向协调统一迈进的过程,是我国对城乡用地统一管理、统一分类的重要尝试。

初步成熟阶段(2003—至今):2003年后,我国城乡经济发展迅速,国家对土地的需求不断提高,土地的开发利用和管理逐步成为国家发展社会经济的重要手段[40],土地利用规模不断扩大。城市建设的持续更新和片面追求经济效益,使城市安全紊乱、交通拥堵、环境污染等城市内部问题和资源分配不均、滥用土地、乱占农用地等城乡用地矛盾日渐突出,土地规划和管理工作面临新的挑战。新形势下,国家进行了一系列改革,以期摆脱土地城乡管理的二元结构。首先提出土地集约节约利用理念,倡导土地资源的合理利用;《土地管理法》中多处“征用”改为“征收”,国家加强对土地的管控;建设部更名为住房和城乡建设部,“城市规划”更名为“城乡规划”,强化了城乡土地统一管理、协调分类的要求;大力推进城乡统筹发展和新型城镇化建设,城镇体系规划开始大规模启动[39];同时,第二次全国土地调查和第三轮全国土地利用总体规划等工作提上议事日程。在这样的背景下,国家颁布了分类8、分类9。第二次全国土地调查采用分类7,第三次全国土地利用规划根据编制和实施管理的需要,在参考分类3和分类8等相关标准的基础上制定分类10。随着我国建设社会主义新农村被列为全面贯彻科学发展观的8项战略任务之首,农业现代化进程加快,村庄规划建设急需加强。依据城乡规划法,为科学编制村庄规划,加强村庄建设管理,住建部制定分类12,这是第一部真正意义上的村庄用地分类。该阶段在土地管理法的引导下,土地调查和“两规”工作所用分类的衔接性明显提高,分类8、9、11和12都与土地管理法的三大类用地进行了衔接,分类9—12的制定充分参考了分类8,并与风景名胜区、历史文化名城保护、城市绿地、大气和噪声排放等相关规范、标准衔接。从用地类别上增强了对基础民生需求服务的体现,注重用地对社会环境、安全的影响,与以人为本、生态和谐的发展要求相适应,是我国土地利用分类初步成熟的表现。

2.3 分类内容演变

经过发展,我国土地利用分类逐步形成在土地管理法的统一指导下,先全国城乡、土地综合,各专项、城镇村区域分别分类的模式,分类的主要用途可归纳为土地调查、土地利用规划和城乡规划,对应的分类体系分别有:分类1、2、6、7、8,分类1、5、10和分类3、4、9、11、12,见图3。

图3 不同用途的分类体系对比

土地调查所用的分类重点由农业用地逐步改变为城乡并重,建设用地与非建设用地的一级类别数比例由分类1的1∶3变为分类8的1∶1,二级类别数由1∶3.6变为1∶0.8,建设用地类别细化,新增了“管道运输”等新功能用地,农用地类别合并减少。分类的初始目的主要是用于土地调查并指导全国的农业生产,而在新时期更是全国土地和城乡地政统一管理的有效工具,但是保护耕地与合理利用土地资源的理念始终不变。土地利用规划所用分类均参照土地调查的分类,内容变化基本相同,符合土地管理工作的实际要求,并随土地管理法的要求调整为三大类。

城乡规划所用分类由最初的城—村镇体系变为城—镇—村体系,县级人民政府驻地镇的规划建设由镇标准变为城市标准,并将镇、村区分开来分别分类,完善了土地利用分类系统;城市用地中不再包括“水域和其他用地、特殊用地、对外交通用地”;“公共设施用地”分为公益性的“公共管理与公共服务用地”和盈利性的“商业服务业用地”两部分[41],新增“保障性住宅用地”,原“仓储用地”新增物流功能;镇的用地中新增了“防灾设施用地、保护区墓地”和养殖功能的用地,在原基础上分类增强了对环境、安全和公众生活影响的依据,削弱了经济力量的影响,强调对基础民生需求服务的保障,体现政府管理职能的转变和城市规划的公共政策属性,分类的目的在服务城市规划、合理使用土地的基础上兼顾了城乡统筹发展,集约节约使用土地资源和土地利用的科学性;没有明确禁止增设土地利用新类别,应用的灵活性有所提高。村庄用地的类别从杂乱到专门化,比分类4中的村庄用地类别内容更丰富,其中重点对集体用地进行划分,为当下社会主义新农村建设提供了有力的工具。

3 土地利用分类存在的问题及建议

3.1 土地利用分类存在的问题

我国现行的土地利用分类主要有用于用途管制的三大类和分类8—12,各分类的一级土地利用类内容见表1。土地利用分类的问题一直存在,老问题的解决和新问题的产生相伴而生。

表2 现行主要土地利用分类一级类内容

现阶段存在的老问题有:一是不同用途分类的衔接性不够,尽管已有所提高,但“两规”的分类还不能完全衔接。例如,“农村道路用地”在分类8、19中分别属于建设性质的“交通运输用地”和非建设性的“农林用地”,地类性质的不同会影响用地指标的结果,城市规划与土地利用规划不一致。二是城乡结合部的土地利用类型研究仍不足。城乡结合部是城市扩张中的重要过程,城市用地权属和性质较复杂,农业和工业用地集中混合、复合,处于半开发建设状态,且在用地类型更新上具有滞后性,是城市扩张的潜伏期。如果对该部分用地状况掌握不好,对控制城市规模、集约节约用地和保护耕地等工作都会产生不利影响。三是土地利用分类系统不够完善,除以上三大主要用途外,专项用地分类仍有较大空缺,部分已有分类在衔接性上仍有提高的空间。四是公众参与度低、社会约束力差也是土地利用分类在实践中一直存在的问题。

在新形势下出现的新问题主要有:一是土地的集约节约利用带来了城市用地功能的复合,现有分类难以表征用地功能的复合化与兼容性,多用途用地以地面使用的主导设施性质或底层性质作为归类依据仅作为一种暂时性的分类。在土地集约节约倡导下,商住综合体等多功能用地成为趋势,如果在地类中不能得以体现,则不利于掌握城市用地的实际情况,会错误的引导用地规划指标的制定。二是在“大众创业、万众创新”的新常态下,土地利用方式转变成为促进经济发展方式转型和结构优化的重要手段,但由于没有明确定义新产业、新业态类型的国家标准,导致土地用途的确定需要各地按照分类8的二级类自行商定。这种情况一方面降低了政府工作效率,另一方面增加了产业项目落实和土地市场交易中地方的操作性,不利于产业用地管理、优化土地配置。同时,“农业+产业、农业+旅游休闲”新业态下的复合用地尚未有分类研究和顶层设计,农房还是客房、农田还是公园等问题有待解决。三是在可持续发展、生态文明建设成为重要任务的今天,生态性用地大部分以“未利用地”或“其他土地”存在,对各类保护区、湿地公园等需要重点保护的用地体现不足,降低了“两规”工作中生态保护力度和可持续发展理念的践行,容易出现打着充分利用土地的旗号而滥用乱用土地,导致从地类统计和规划上无法察觉的现象。

3.2 建议

近年,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020年)》、《全国国土规划纲要(2016—2030年)》、《生态文明体制改革总体方案》、《全国高标准农田建设总体规划》和《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》等文件相继颁布,在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念下,生态文明建设、资源环境保护、耕地的数量保证与质量提升并重成为土地利用的大趋势。基于此,本文建议:①健全分类系统。土地利用分类的目的除上述三种外,还可服务于旅游、生态、产业、物流等的规划和发展研究。过于专项的分类在土地调查和总体规划中分类的必要性较低。因此,可制定针对这些领域的专项分类体系,更好地服务于国土、城建以外的其他部门的管理工作,并在地类和含义上与现有标准衔接,形成土地管理法—土地调查—土地规划—城乡规划—专项规划这样层次分明、逻辑有序的完整分类系统。②完善分类体系内容。在土地调查中和“两规”中增加新功能用地,对混合用地做出科学合理的分类,例如商住混合用地按照两者功能的主次分为I型、II型、III型,分别代表商业功能为主、商住功能并重、居住功能为主的混合类型;对城乡结合部、“农居+产业”等居住和生产混合的特定地区进行土地分类研究,以便了解土地利用的真实情况和数据。③突出生态用地。山水林田湖的生态文明建设和绿色发展已经成为时代的主旋律,在用地类别中有必要去除“未利用地”,设立“生态用地”,置于与农用地、建设用地同等重要的位置,以明确土地的生态功能,方便生态建设和环保项目的审批实施,发挥土地调查与规划的服务功能。④兼顾刚性与弹性。我国幅员辽阔,地域差异明显,一个分类体系不能完全覆盖如此多种多样的地类,且同一地类对地区发展的含义也不尽相同,例如草地,在湿润地区和干旱地区的利用程度和利用价值有很大不同。国家应在适应性较强的分类体系下允许地方根据实际情况细分、续分、重分地类,但完全自由放开不利于土地统一调查和管理。因此,国家应根据不同地区差异制定细分、续分、重分的有关框架和要求,做到即可体现地方特色,又有章可循。⑤加强公众参与,提高执行力度。在分类的制定中要充分考虑各方利益主体和国情的需要,征集各行各业公众代表的建议,多方协调,通过互联网广泛宣传。同时,严格执行分类标准,加大规划建设过程中的执行力度,体现分类体系在管理过程中强有力的作用。

4 总结

土地利用分类是一项需要在实践中不断总结、完善、更新的工作,不同的经济社会背景下土地利用分类特点不同。我国在1949年后所进行的多次尝试和实践,经历了萌芽、探索、磨合和初步成熟几个阶段,土地利用分类体系发生了以下变化:①分类系统逐步完善,地类数由少变多;②分类内容的侧重点由农业用地转为农业用地与建设用地并重;③城乡土地二元分治过渡到城乡统一管理,各分类体系从互不协调开始逐步衔接;④从追求经济效益逐步到“以人为本”,关注社会、生态效益。但“两规”中土地分类不协调,类别定义不明确、不全面等老问题依然存在,并出现新功能用地体现不够、生态用地类型层级低等新问题。

总之,科学的土地利用分类需要土地管理部门、专家学者以及各行各业的共同努力,总结经验教训,兼顾经济效益、社会效益与生态效益,通过不断的实践调整,建立一套严谨全面、具有中国特色的土地分类系统。

参考文献:

[1]宗仁.中国土地利用规划休系结构研究[D].南京:南京农业大学硕士学位论文,2004.

[2]王万茂,韩桐魁.土地利用规划学(第八版)[M].北京:北京农业出版社,2013∶8-10.

[3]戚冬瑾,周剑云.美英土地利用分类理论与实践的演进[J].城市规划,2015,39(8)∶80-86.

[4]Mitchell Robert B,Rapkin Chester.Urban Traffic:A Function of Land Use[M].New York:Columbia University Press,1954.

[5]吴亮,濮励杰,朱明.中日土地利用分类比较[J].中国土地科学,2010,24(7)∶77-80.

[6]申元村.土地类型研究的意义、功能与学科发展方向[J].地理研究,2010,29(4)∶575-583.

[7]林坚,摆鳞,李婧怡,等.2014年土地科学研究重点进展评述及2015 年展望——土地利用与规划分报告[J].中国土地科学,2013,27(3)∶4-12.

[8]林坚,付明达,乔治洋,等.2015年土地科学研究重点进展评述及 2016 年展望——土地资源与利用规划分报告[J].中国土地科学,2016,30(3)∶78-87.

[9]雷原.土地资源管理实务全书(上)[M].北京:中国大地出版社,2007∶84-85.

[10]李力,白云升,罗永明.土地供求分析与实证研究----基于县域建设用地的供求研究[M].北京:中国经济出版社,2006∶7-8.

[11]郭焕成.土地利用分类系统与土地利用图的编制方法——以北京市昌平县十三陵地区为例[J].经济地理,1981,(1)∶43-47.

[12] 刘胤汉.城郊型农业土地利用类型研究的几个问题——以西安市郊区为例[J].自然资源(资源科学),1990,12(4)∶12-17.

[13] 吴传钧,郭焕成.中国土地利用[M].北京:科学出版社,1994.

[14]刘平辉,郝晋珉.土地利用分类系统的新模式——依据土地利用的产业结构而进行划分的探讨[J].中国土地科学,2003,17(1)∶16-26.

[15]陈百明,周小萍.《土地利用现状分类》国家标准的解读[J].自然资源学报,2007,22(6)∶994-1003.

[16]文锐,吴宇哲.《土地利用现状分类》实施对中国土地管理影响之管见[J].资源科学,2010,32(4)∶731-736.

[17]张润朋.论新版《城市用地分类与规划建设用地标准》对城市规划的支撑作用——基于公共政策视角的分析[J].规划师,2012,28(2)∶17-22.

[18]王凯,张菁,徐泽,等.立足统筹,面向转型的用地规划技术规章——《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》阐释[J].城市规划,2012,36(4)∶42-48,92.

[19]赵民,程遥,汪军.为市场经济下的城乡用地规划和管理提供有效工具——新版《城市用地分类与规划建设用地标准》引导[J].城市规划学刊,2011,(6)∶4-11.

[20]叶昌东,郑延敏,张媛媛.“两规”新旧土地利用分类体系比较[J].热带地理,2013,33(3)∶276-281.

[21]朱晓华,丁晶晶,刘彦随,等.村域尺度土地利用现状分类体系的构建与应用——以山东禹城牌子村为例[J].地理研究,2010,29(5)∶883-890.

[22]朱晓华,陈秧分,刘彦随,等.空心村土地整治潜力调查与评价技术方法——以山东省禹城市为例[J].地理学报,2010,65(6)∶736-744.

[23]赵紫阳,蔡玉梅,邹晓云.重庆市燕坝村土地利用现状分类体系[J].中国土地科学,2011,25(12)∶40-48.

[24]曾永年,靳文凭,何丽丽,等.青海高原东部农业区土地利用遥感分类制图[J].农业工程学报,2012,28(16)∶225-231.

[25]张红旗,许尔琪,朱会义.中国“三生用地”分类及其空间格局[J].资源科学,2015,37(7)∶1332-1338.

[26]龙花楼,刘永强,李婷婷,等.生态用地分类初步研究[J].生态环境学报,2015,24(1)∶1-7.

[27]胡军,孙莉.制度变迁与中国城市的发展及空间结构的历史演变[J].人文地理,2005,20(1)∶19-23.

[28]马克伟.土地管理思考与实践[M].北京:中国大地出版社,2001∶13-14.

[29]王先进.土地法全书[M].长春:吉林教育出版社,1990∶672-673.

[30]杨璐璐.中国土地政策演进阶段性结构特征与经济发展转型[N].现代财经(天津财经大学学报),2014,(2)∶104-113.

[31]马刚.土地调查的起源、发展及其与相关学科的关系[A].中国土地学会、中国土地勘测规划院、国土资源部土地利用重点实验室.新技术在土地调查中的应用与土地科学技术发展——2005年中国土地学会学术年会论文集[C].中国土地学会、中国土地勘测规划院、国土资源部土地利用重点实验室,2005∶16-20.

[32]赖芗民.人民公社的土地利用规划[M].福州:福建人民出版社,1958∶6-24.

[33]王凯,侯丽.1960年代中国城市规划经历——邹德慈院士访谈[J].城市规划学刊,2013,(1)∶127-129.

[34]林毅夫.制度、技术与中国农业发展[M].上海:上海人民出版社,1994∶7-9.

[35]王万茂,潘文珠.土地资源管理学[M].合肥:安徽科学技术出版社,1989∶81-88.

[36]马克伟.中国土地资源调查技术[M].北京:中国大地出版社,2000∶3-4.

[37]刘妙龙,陈雨,陈鹏,等.基于等级钟理论的中国城市规模等级体系演化特征[J].地理学报,2008,63(12)∶ 1235-1245.

[38]施索.“退二进三”能否是长效良药?——从“退二进三”制度变迁看我国城镇化发展新趋势[J].华中建筑,2014,(8)∶107-110.

[39]江苏省土地管理局.乡镇企业用地的调查研究[J].中国土地科学,1988,(4)∶38-41.

[40]孟繁瑜,李呈.中国城镇化与新农村建设协调统一发展研究——国家土地政策的负外部性路径依赖分析与破解[J].中国软件科学,2015,(5)∶1-11.

[41]赵佩佩.新版《城市用地分类与规划建设用地标准》研读——兼论其在实际规划中的应用及发展展望[J].规划师,2012,28(2)∶10-16.