关节周围注射罗哌卡因混合液联合股神经阻滞用于膝关节置换术后镇痛

2018-04-26邓姗

邓 姗

全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)是治疗严重类风湿性关节炎和骨性关节炎的可靠方法,但术后60%病人有剧烈疼痛,30%的病人有中度疼痛,严重影响了患肢膝关节的活动和功能锻炼,增加病人的卧床时间,使下肢血栓发生率增加[1]。2014年1月—2014年6月,天津医院采取连续股神经阻滞联合关节周围注射罗哌卡因混合液用于TKA术后镇痛,效果良好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取择期行单侧膝关节置换患者60例,其中男21例,女39例;年龄55~70岁,体重50~80 kg。纳入标准: (1)符合膝关节骨性关节炎的诊断标准;(2)麻醉风险评定(ASA评分)为Ⅰ~Ⅱ级;(3)患者对治疗方案及术后镇痛方式知情同意。排除凝血功能障碍;类风湿性关节炎;既往腰椎手术病史;穿刺部位感染;神经精神类疾病史;不能正确理解疼痛等级者。本研究采用单盲法。采用随机数字表法随机分成连续股神经阻滞联合关节周围注射罗哌卡因混合液组(A组)和连续股神经阻滞组(B组)各30例,2组年龄、性别、体重、手术时间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者一般情况比较(,n=30)

表1 两组患者一般情况比较(,n=30)

性别(男/女) 年龄(岁) 体重(kg) 手术时间(h)A 组 10/20 67.0±7.2 73.3±9.1 1.2±0.2 B组 11/19 65.4±0.2 70.5±8.3 1.3±0.2

1.2 治疗方法 均采取腰硬联合麻醉,药物为0.5%罗哌卡因10 mg,麻醉平面控制在T10以下。手术由同一术者完成,均在120 min以内完成。

连续股神经阻滞:手术完成后取平卧位,患肢足部外展45°。以腹股沟韧带下2 cm,股动脉外侧1 cm为穿刺点。使用110 mm长神经丛阻滞套件与皮肤呈45°角向头侧进针,使用神经刺激仪(Stimuplex@HNS 11,B.Braun Melsungen AG,German)引导定位。初始刺激电流为0.5 mA,观测到股四头肌明显收缩后刺激电流减至0.2 mA。若仍有股四头肌收缩,则固定针尖位置,取出针芯,向头侧置入导管8~10 cm 。妥善固定导管。

关节周围注射药物:A组为罗哌卡因200 mg、地塞米松5 mg混合液,生理盐水稀释至50 mL;B组为生理盐水50 mL。

关节周围注射方法:安放假体前,膝关节后关节囊、关节后中部和后外侧注射20 mL。假体复位后,前内外侧关节囊、内外侧副韧带附着点、骨膜和鹅足注射20 mL。关闭切口前,切口周边注射剩余10 mL。

术毕通过股神经留置导管注射0.2%罗哌卡因(瑞典阿斯利康公司)20 mL,连接一次性注射泵(珠海福尼亚公司)持续输注0.2%罗哌卡因2 mL/h。

1.3 主要观察指标 (1)镇痛效果:观察术后4、8、12、24、48 h的静息时视觉模拟评分(RVAS)和被动活动时视觉模拟评分(IVAS)。(2)各时间点患肢股四头肌肌力:0为完全瘫痪,1为可收缩,2为不能抗重力,3为抗重力不抗阻力,4为可抗弱阻力,5为正常。(3)患者镇痛满意度评分:1=非常好,2=很好,3=好,4=一般,5=差。(4)不良反应发生情况与补救镇痛:记录患者恶心呕吐、患肢感觉异常情况。VAS评分>4分肌肉注射曲马多1 mg/kg。记录追加药物情况。记录术后深静脉血栓形成情况。

1.4 统计学处理 采用SPSS13.0 统计学软件,VAS评分及肌力评分均以均数±标准差(±s)表示,组间比较均采用t检验;副作用发生率、深静脉血栓发生情况采用χ2检验;等级资料使用Kruskal-Wallis H检验。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

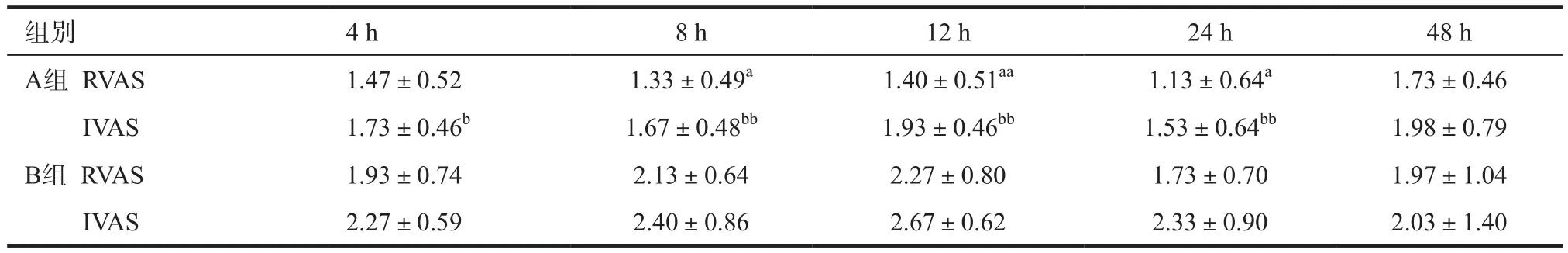

2.1 镇痛效果 A组术后4 h IVAS为1.73±0.46,术后8、12、24 h静息VAS评分分别为1.33±0.49、1.40±0.51、1.13±0.64,运动时VAS评分分别为 1.67±0.48、1.93±0.46、1.53±0.64,均明显低于B组(P<0.05或0.01)。见表2。

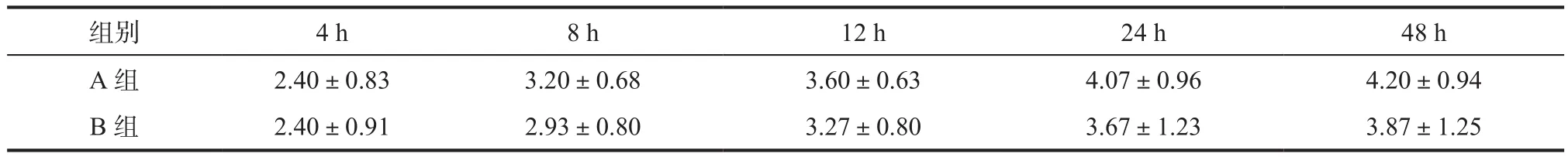

2.2 肌力分级 两组各时点肌力分级比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.3 镇痛满意度 A组镇痛满意度评分高于B组(P<0.05),其中“非常好+很好”占66.7%,B组占40%。见表4。

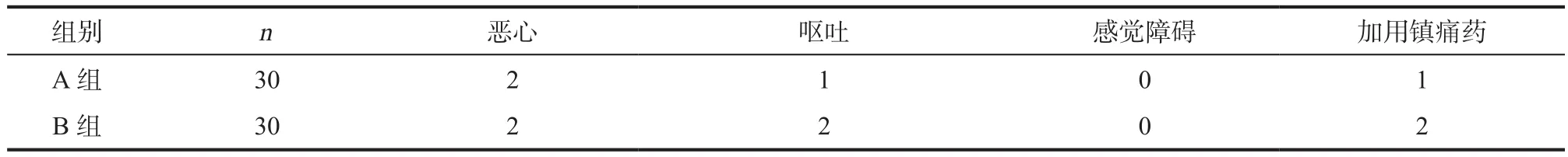

2.4 不良反应 A组术后恶心发生率为6.7%,呕吐发生率为3.3%;B组恶心发生率为6.7%,呕吐发生率为6.7%,组间比较差异无统计学意义,两组需要补救镇痛例数无统计学差异。两组均未发现感觉障碍和术后深静脉血栓。

表2 两组患者VAS疼痛评分比较(,n=30)

表2 两组患者VAS疼痛评分比较(,n=30)

注:与B组静息时比较,aP<0.05,aaP<0.01;与B组运动时比较,bP<0.05,bbP<0.01

组别 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h A组 RVAS 1.47±0.52 1.33±0.49a 1.40±0.51aa 1.13±0.64a 1.73±0.46 IVAS 1.73±0.46b 1.67±0.48bb 1.93±0.46bb 1.53±0.64bb 1.98±0.79 B组 RVAS 1.93±0.74 2.13±0.64 2.27±0.80 1.73±0.70 1.97±1.04 IVAS 2.27±0.59 2.40±0.86 2.67±0.62 2.33±0.90 2.03±1.40

表3 两组患者术后肌力评分比较(,n=30)

表3 两组患者术后肌力评分比较(,n=30)

组别 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h A 组 2.40±0.83 3.20±0.68 3.60±0.63 4.07±0.96 4.20±0.94 B 组 2.40±0.91 2.93±0.80 3.27±0.80 3.67±1.23 3.87±1.25

表4 两组患者镇痛满意度评分比较(n,%)

表5 两组患者不良反应发生例数

3 讨论

近年来,连续股神经阻滞因其效果良好、副作用低而成为术后普遍使用的镇痛方法[2-3]。但膝关节神经支配复杂,单纯的股神经阻滞常不能有效抑制闭孔神经支配的膝关节内侧和坐骨神经支配的膝关节后部的疼痛[4],并且股神经阻滞联合坐骨神经阻滞用于TKA术后镇痛的效果尚存争议[5]。本研究发现,单纯采用连续股神经阻滞镇痛的患者,静息与被动运动疼痛强度均较高。

膝关节周围注射混合镇痛药物近年来开始用于膝关节置换术后镇痛,其原理为消除手术伤口对疼痛的刺激和传导,来达到预防和控制疼痛。此方法操作实施简单、并发症少[6]。并且其具有较好的镇痛效果,可以较好地控制术后疼痛、帮助患者康复[7-8]。Galimba[9]认为关节腔周围注射镇痛药物是安全有效、将风险降至最小的术后镇痛手段。本研究关节周围注射使用药物为罗哌卡因和地塞米松。罗哌卡因为长效酰胺类局麻药物,作用时间长,心脏毒性低,并且具有感觉运动分离阻滞的特点,缓解疼痛的同时对运动阻滞轻微,有利于患者术后早期进行康复锻炼。地塞米松为糖皮质激素,配合使用可发挥其强大的局部抗炎作用,减少应激反应,减轻疼痛。

本研究结果显示,股神经阻滞联合关节周围注射罗哌卡因混合液方法术后4、8、12、24 h被动运动与8、12、24 h静息VAS疼痛评分均明显低于股神经阻滞组。患者镇痛满意度高,也就改善了单纯股神经阻滞的镇痛效果。Busch等[7]研究证实,单一使用局麻药混合液疗法关节周围注射,仅可获得术后24 h内的平均VAS疼痛评分改善。本研究也发现,两组术后48 h的镇痛效果并没有统计学差异。TKA患者术后第2天疼痛仍比较严重,今后可进一步研究关节周围置管持续输入镇痛药物的可行性及效果。

本研究两组患者均术后肌力良好,运动阻滞轻微,无统计学差异。研究表明0.2%罗哌卡因用于三合一股神经阻滞运动阻滞轻微[10]。Harty[11]研究表明,TKA患者给与关节周围镇痛药物注射可提高镇痛满意度,不影响术后肌力。均与本研究结论一致。

股神经阻滞可使患侧血管扩张,从而改善该侧的血运,对预防深静脉血栓的发生有积极的意义[12]。本研究未发现术后下肢深静脉血栓。本研究中,有2例患者因留置导管的移位而剔除出组没有完成试验,因此牢固的固定导管并加强护理宣教也很重要,在此种镇痛方式中应引起重视。

连续股神经阻滞联合关节周围注射罗哌卡因混合液方法,取得了良好的静息及运动镇痛效果,安全可靠副作用轻微,值得今后临床进一步研究。

参考文献:

[1] 贾东林, 郭向阳. 膝关节置换术后镇痛研究进展 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2012, 18(4): 245-248.

[2] Wang F, Liu LW, Hu Z, et al. Ultrasound and nerve stimulator guided continuous femoral nerve block analgesia after total knee arthroplasty: a multicenter randomized controlled study [J]. Rev Bras Anestesiol, 2015, 65(1): 14-20.

[3] Sato K, Adachi T, Shirai N, et al. Continuous versus singleinjection sciatic nerve block added to continuous femoral nerve block for analgesia after total knee arthroplasty: a prospective,randomized, double-blind study [J]. Reg Anesth Pain Med, 2014,39(3): 225-229.

[4] 南兴东, 李水清, 贾东林, 等. 鞘内吗啡联合连续股神经阻滞用于全膝关节置换术后早期康复镇痛的临床观察 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2010, 16(4): 152-154.

[5] Morin AM, Kratz CD, Eberhart LH, et al. Postoperative analgesia and functional recovery after total knee replacement: comparison of a continuous posterior lumbar plexus (psoas compartment)block, a continuous femoral nerve block, and the combination of a continuous femoral and sciatic nerve block [J]. Reg Anesth Pain Med, 2005, 30(5): 434-445.

[6] Zhao X, Qin J, Tan Y, et al. Efficacy of steroid addition to multimodal cocktail periarticular injection in total knee arthroplasty: a meta-analysis [J]. J Orthop Surg Res, 2015, 10(1):75.

[7] Busch CA, Shore BJ, Bhandari R, et al. Ef fi cacy of periarticular multimodal drug injection in total knee arthroplasty. A randomized trial [J]. J Bone Joint Surg Am, 2006, 88(5): 959 -963.

[8] Hebl JR, Kopp SL, Ali MH, et al. A comprehensive anesthesia protocol that emphasizes peripheral nerve blockade for total knee and total hip arthroplasty [J]. J Bone Joint Surg Am, 2005, 87(5):63-70.

[9] Galimba J. Promoting the use of periarticular multimodal drug injection for total knee arthroplasty [J]. Orthop Nurs, 2009, 28(5):255-256.

[10] Widmer BJ, Scholes CJ, Pattullo GG, et al. Is femoral nerve block necessary during total knee arthroplasty: a randomized controlled trial [J]. J Arthroplasty, 2012, 27(10): 1800-1805.

[11] Harty JA, Bourne RB. Peripheral nerve blocks: Optimal method toachieve a painless total hip arthroplasty-opposes [J]. Semin Arthroplasty, 2008, 199(1): 139-143.

[12] 程波, 闵苏, 黎平, 等. 持续股神经阻滞对全膝关节置换术后深静脉血栓形成的影响 [J]. 重庆医科大学学报, 2014, 39(4):553-554.