大功率射频场反构型等离子体电推进研究

2018-04-26孙新锋温晓东张天平贾艳辉吴辰宸

孙新锋,温晓东,张天平,郭 宁,贾艳辉,吴辰宸

(兰州空间技术物理研究所,真空技术与物理国防科技重点实验室,甘肃 兰州 730000)

0 引言

在《中国航天》白皮书中,国内目前将太阳系内除地球之外的行星及其卫星、小行星和彗星等的探测,以及太阳系以外的银河系乃至整个宇宙的探测活动称为深空探测。深空探测关注的是涉及人类社会发展的两个永恒命题:创新和可持续发展。

为了有效的探索、开发和利用空间资源,实现可持续发展,人类有必要开展深空探测任务,这要求空间飞行器能够在较短的时间内穿越任务空间,并且有能力携带足够多的负载来有效的完成目标探索任务。因此,高效航天推进动力技术是深空探测尤其是载入深空探测必需的关键技术之一。

大功率、大推力、长寿命和高比冲的电推进系统广泛适用于未来大型空间探测任务,是未来我国实施深空探测及载人深空探测等空间任务迫切需求的高效航天动力装置,也是最为核心的技术支撑之一。大功率电推进技术具有速度增量大、寿命长、推重比小及推功比大等优点,且不受传统离子、霍尔电推进电极腐蚀效应的影响。

大功率、高比冲及大推力的电推进技术不仅可极大降低任务成本、缩短任务周期、提高有效载荷和保障宇航员人身安全,也可避免化学推进燃料超重导致运载火箭发射能力不足和发射任务成本较高的问题。因此,发展具有高比冲、高效率、大推力、低重量和高推功比等特点的大功率等离子体电推进系统已成为空间任务迫切的需要。

1 大功率推力器的发展现状

大功率推力器因其良好的应用前景而受到广泛的关注,目前美国、欧洲、俄罗斯和中国都在开展不同类型大功率推力器的研发。当前可应用于MW级功率的推力器,主要有四种类型,分别为磁等离子体推力器(MPDT)、可变比冲磁等离子体火箭(VASMIR)、脉冲诱导等离子体推力器(PIT)和无电极场反构型等离子体电磁推力器(ELF)[1-9]。

1.1 磁等离子体推力器

磁等离子体推力器是利用电磁能加速气体工质并高速排出而产生反推力,通过大电流阴极和阳极筒之间的电弧放电电离中性气体,阴极和阳极之间的径向电流和角向磁场产生洛伦兹力来加速等离子体(如图1所示)。美国、欧洲和俄罗斯等国家在20世纪60年代就开启MPDT的相关研究[1-2]。MPDT根据磁场来源不同分为AF-MPD (Applied Field MPD)和SF-MPD(Self-field MPD)两种,现在AF-MPD是发展的主流。AF-MPD的研究主要分为两个阶段:第一个阶段从1963年Ducati等人提出电磁加速概念开始到20世纪70年代中期截止。该阶段AF-MPD的功率均相对较低(小于30 kW),主要受制于航天器电源的功率。第二个阶段从20世纪80年代晚期开始,这一阶段主要集中于大功率(大于100 kW)、长寿命,适用于行星探测和环地轨道大载荷任务的AF-MPD研究。

图1 MPD推力器剖面图 Fig.1 Sectional view of MPD thruster

俄罗斯克尔得什研究中心20世纪70年代研制的锂推进SF-MPD推力器性能为:功率0.5 MW,推力20 N,比冲8000 s,整机效率为50%[2], 完成了0.5 MW的500 h点火寿命实验和1 MW左右的短时间点火试验。

德国斯图加特空间系统研究所进行了SF-MPD和AF-MPD两款推力器的技术研究,分别研制了ZT-3和DT-6两款MPD推力器[3]。采用氩气推进剂进行试验的结果表明:ZT-3的功耗为0.35 MW,推力25 N,整机效率10%;DT-6的功耗为0.55 MW,推力27 N,整机效率为27%。

美国2007年研制了采用多通道空心阴极和伸长阳极结构的MPDT,在半稳定的运行模式下得到了推力器的伏安特性曲线。推力器工作功率范围14~3.7 MW,质量流率0.6~1.0 g/s。

在NASA支持下,美国喷气推进实验室(JPL)和普林斯顿大学搭建了锂MPDT测试评价系统,NASA配套有适用于氢等工质的实验设施[2]。

意大利比萨大学2011研制了0.17 MW的AF-MPD,实验测试结果表明:推力为3.5 N;比冲为3 000 s;整机效率为28%。此外,意大利Alta公司研制100 kW功率的脉冲准稳态MPDT[2],实验测试性能为2.5 N推力和2 500 s比冲。

国内北京控制工程研究所2017年完成了100 kW级MPDT原理样机的研制,实验结果显示,86 kW功率下,推力最大可达2.1 N,比冲最高为5 160 s。

过去50多年来,MPD的技术研究已经获得了质的突破,但是短期内还有不少需要克服的难题。例如:大电流耐腐蚀溅射阴极、高效的推进剂电离率、大功率的等离子体不稳定性控制技术、推进剂的优化选择和稳定运行等问题。这些问题的存在,严重制约了MPD技术的发展。

1.2 可变比冲磁等离子体火箭

由于MPD电极烧蚀的问题,1979年美籍华人张福林提出了无电极的VASMIR推进概念,其首款原型样机在20世纪90年代初研制成功,但直到2004年才实现放电,目前国外主要由美国Ad Astra Rocket公司(AARC)在开展研究。VASMIR无电极推力器包含三部分:螺旋波等离子体源、射频离子回旋共振加热系统和磁喷嘴。其工作原理为,螺旋波天线放电产生高密度等离子体,等离子体经过离子回旋共振系统进行加热和加速,最后磁喷嘴将等离子体能量转化为定向的动能高速排出,从而提供反推力。

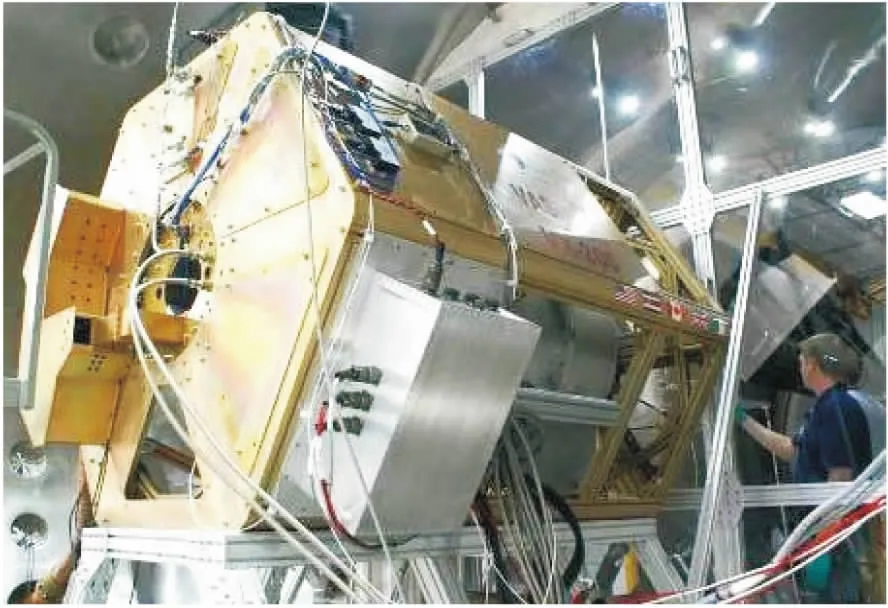

AARC公司已经研制了多款不同功率的VASMIR技术验证样机[4-8],随着其功率的不断提升,VASMIR推力器的性能也不断提升。最新的VX-200样机于2009年开展了200 kW功率的放电点火实验(如图2所示),推进剂为氩气,测得的推力为5.8 N,比冲超过5 500 s,效率优于72%[8]。

西安航天动力研究所完成了30 kW级VASMIR推力器的研制[10],并开展了点火放电实验,针对50 kW功率的推力器正在开展系统设计。中国航天科技集团五院总装与环境工程部所搭建有螺旋波电离试验装置,开展了气体电离特性的研究。中国科学院等离子体研究所针对磁约束核聚变加热,搭建有MW级的离子回旋加热系统。

VASIMR推力器的优势和缺点均显著突出:优势是无电极、长寿命、效率高、推力大及推进剂工质多样性;缺点是多级结构导致系统复杂、体积庞大,采用离子回旋加热需要特斯拉量级的强磁场,而强磁导致附加的低温冷却系统。如果强磁技术能获得突破,VASIMR将是极具竞争力的空间电推力器。但在当前的技术状态下,其复杂的系统、大的体积、重的质量和强的磁场是其无法回避的短板。

图2 VASIMR推力器样机图Fig.2 Prototype of VASIMR thruster

1.3 脉冲诱导等离子体推力器

脉冲诱导等离子体推力器(PIT)的概念首先由美国的C.L.Dailey博士和R.H.Lovberg博士于1962首先提出[14],并在美国TRW公司空间系统部开始研究实施,总目标是发展一个高效率和高比冲的电磁诱导推力器[11]。PIT工作原理为中性推进剂注入加速线圈表面,预充电高压的电容器通过诱导加速线圈放电,加速线圈产生的高压脉冲大电流击穿电离气体产生等离子体,并感应形成与加速线圈电流反向的电流面,加速线圈通过电磁斥力加速电流面使其沿轴向方向加速远离线圈,从而产生反推力。

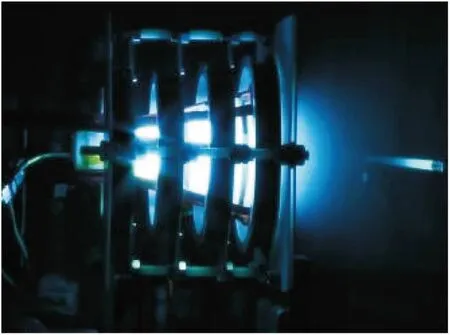

TRW公司在20世纪70年代末到20世纪90年代初,分别研发了多款PIT原理样机,其中以MKVa(如图3所示)[11]最具代表性,是20世纪末期PIT的巅峰之作[11],最高比冲为8 000 s,脉冲放电能量高达4 kJ。2004年,在NASA先进电推进技术计划推动下,JPL实验室和美国格鲁曼太空技术公司(NGST)联合开展核电脉冲诱导等离子体推力器的研制,目标是通过功率的增加,实现PIT效率和比冲等性能的提升,设计指标为200 kW功率,10 000 s比冲和不低于70%的效率[12]。

图3 脉冲诱导等离子体推力器样机Fig.3 Prototype of PIT thruster

PIT同样是无电极电磁推力器,在长寿命、大推力和推进剂多样性方面与VASMIR差别不大,但是其突出的优点是推力连续可调且效率恒定。虽然PIT在研制过程中已经形成了完善的理论体系和扎实的实验基础,但其低的效率(<50%)、大的线圈面积(直径1 m)、高的放电电压导致其开关、电容器和脉冲注气阀的寿命迟迟无法解决,限制了其进一步发展。

国内开展PIT推力器研制的单位主要为中国人民解放军国防科技大学,目前已经完成脉冲注气阀的数值仿真与工程设计、PIT感应加速放电线圈放电实验、RLC回路的优化设计及高压电容器的研制等工作[13]。

1.4 新型场反等离子体电磁推力器

新型场反构型等离子体电磁推力器(以下简称场反推力器)是美国MSNW公司在NASA项目支持下于2008年研发的一款新型电磁推力器,鉴于其独特的优势,随后美国华盛顿大学和AFRL实验室也开启了研发工作。场反推力器相对于PIT的显著优势是其采用小电流射频天线产生的旋转磁场(RMF)来驱动等离子体电流,进而诱发平衡态FRC等离子体的产生,通过等离子体电流和RMF相互作用产生的洛伦兹力加速并排出等离子体产生反推力,避免了高压和低效率[14]。

第一代的场反推力器电压相对较低(300 V),放电室为锥形(锥角为8°);长度为4.2 m;口径为0.26 m;单脉冲元冲量为0.3 mN·s。工质为空气时,测得的比冲为1 500 s;效率为30%[14]。第二代场反等离子体电磁推力器2012年研制成功,相较于第一代推力器显著特点是长度极大缩短为2 m;口径为0.2 m;比冲超过5 000 s;输入电压为2.8 kV。2015年MSNW公司研制了功率为30 kW的ELF-160A推力器,放电腔采用厚度3 mm的石英玻璃,半锥角为12°,半径为0.08 m,长度为0.2 m。主要用途是验证H2O,CO2及CH4等推进剂的可行性,目标是实现火星或者小行星探测的原位资源利用(IRSU)[15]。

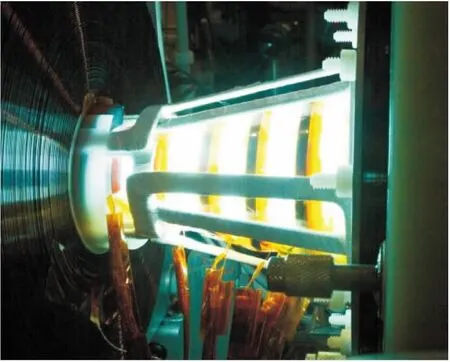

EMPT推力器是MSNW公司发展的1~5 kW功率推力器(如图4所示),在单脉冲模式运行时,测得的元冲量为0.02 mN·s,排出速度为10~40 km/s,最新的测试结果显示采用氙气工质其比冲优于7 000 s。EMPT推力器每脉冲注入能量为1 J,口径0.022 m,长度0.1m,是目前相对较为成熟的场反推力器[16]。

图4 无电极洛伦兹力EMPT推力器放电 Fig.4 Discharging of EMPT electrodeless Lorenz force thruster

ELF-300(如图5所示)是MSNW当前研发的最大功率推力器,其大半径为14 cm,长度为42 cm,比冲为6 000 s,元冲量1 mN-s@50 J(1 N@50 kW),推力效率超过50%,等离子体最大温度12 eV[17]。

RP3-X是美国空军研究实验室研制的场反推力器(如图6所示),实验流率40 sccm,每脉冲能量5 J,脉冲频率10 kHz,RMF天线相位差90°,天线相位延迟5°,预电离源和RMF的时间延迟10 μs,轴向场300 Gs。

图5 ELF-300无电极洛伦兹力推力器 Fig.5 ELF-300 electrodeless Lorenz force thruster

综上所述,针对深空探测任务的需求,美、欧、俄等国都在积极开展大功率等离子体推力器的研发工作,相继研制成功了MPD,VASMIR,PIT和ELF四种主流的MW级推力器原理样机,掌握了多种大功率推力器的关键核心技术,为未来空间探测任务提供了技术支撑。

图6 RP3-X无电极洛伦兹力推力器 Fig.6 RP3-X electrodeless Lorenz force thruster

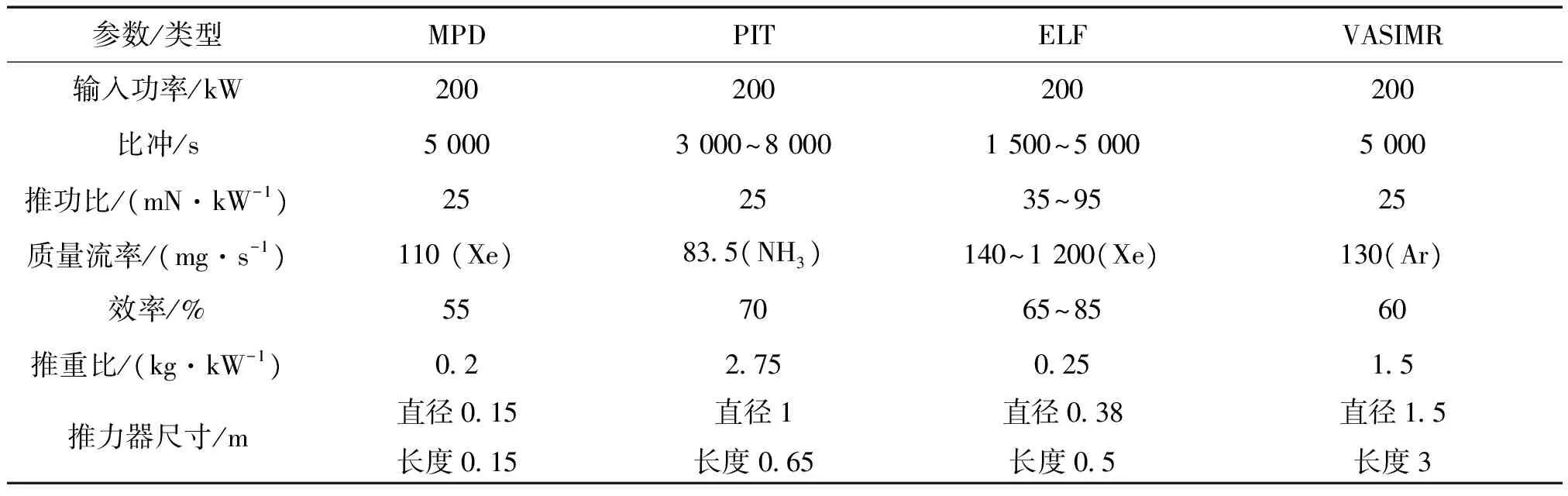

表1给出了四种不同推力器在功率相同时的性能参数[4-9,12,18],从对比结果不难看出,场反推力器在推功比、效率、推重比和推力器尺寸等方面均占有显著的优势,推力器效率的理论计算值优于85%,要远高于其他推力器。

表1 各种推力器的参数及性能对比[4-9,12,18]Tab.1 Comparison of parameters and performances of each kinds of thrusters

2 ELF推力器的优势及其工作原理

2.1 ELF推力器的优势

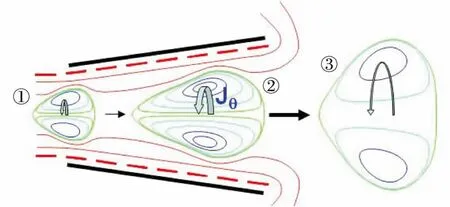

图7中给出了ELF的加速和排出工作示意图[17],图7中的①~③分别表示等离子体团的产生、加速和排出过程[17],MSNW公司测得的ELF推力器FRC的形成时间为3 μs,加速时间为20 μs。在加速过程中,其显著特点是FRC在径向不断扩展,好处是大部分热能被转换为轴向动能。

图7 ELF等离子体团加速排出示意图Fig.7 Diagram of ELF plasmoid accelerating ejectment

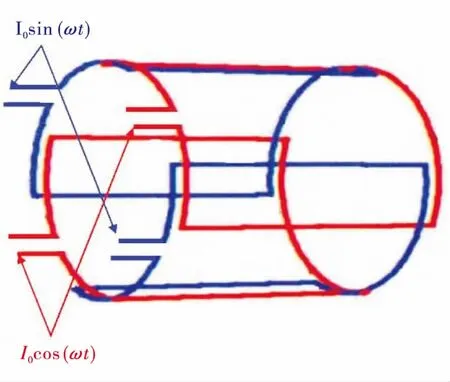

ELF推力器中FRC构型的产生不是通过加速线圈的脉冲诱导技术,而是通过RMF射频驱动产生。RMF线圈结构如图8所示[17],两组(红色和兰色)模式分别为m=1鞍形线圈通入相位相差90°的电流,诱导电子产生同步的大电流jθ,进而形成FRC结构。尽管驱动产生的电流主要来源于电子的贡献的,但是在等离子体内部由于极化电场对称而不会产生电荷分离的现象。

图8 两组模式为m=1的RMF鞍形线圈Fig.8 Two sets of RMF saddle coils with a mode of m=1

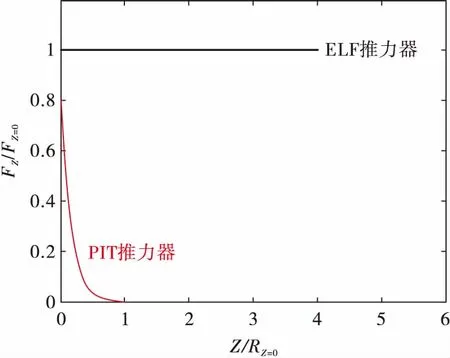

图9给出了PIT和ELF推力器轴向洛伦兹力与加速线圈距离的变化曲线关系[17],不难看出ELF推力器轴向的洛伦兹力不受距离的影响,而PIT推力器的轴向洛伦兹力与推进剂的加速距离有显著的依赖关系,随着距离的增大,洛伦兹力呈指数的下降。因此,ELF推力器的能量耦合效果要更好一些,也即是说ELF推力器的效率更高。

图9 PIT和ELF轴向洛伦兹力加速距离Fig.9 Acceleration distance of PIT and ELF axial Lorenz force

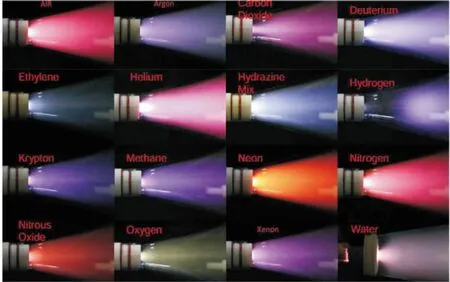

图10中显示的是场反电磁推力器对多种推进剂的放电测试结果[19],验证了多种推进工质的可行性。场反电磁推力器的另一个显著特点是验证了流体作为推进剂的可行性,在图10中包含了水作为工质的放电状态。和一般气体推进剂不同的是流体需要增加一个加热装置,将流体气化后注入放电室。

图10 ELF推力器的多工质测试Fig.10 Multi-propellant test of ELF thruster

2.2 ELF推力器的组成和工作原理

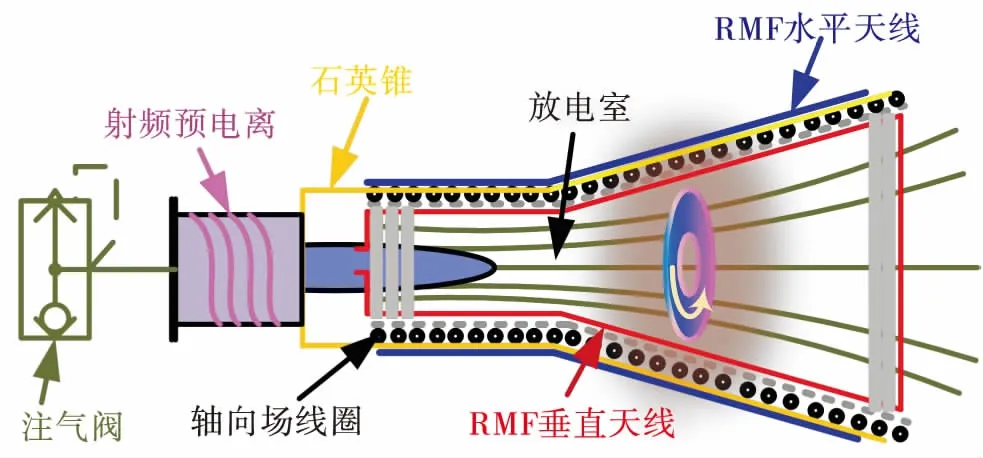

场反推力器的整体组成结构剖面如图11所示,主要组成分为六部分:石英锥腔体、高性能快速反应脉冲注气阀、高效射频预电离系统、水平和垂直的两组正交射频RMF天线、轴向场分段电磁线圈。整个系统还应包括高压气路绝缘器、高频长寿命脉冲开关、大功率脉冲射频电源以及高灵敏度控制系统等。

图11 场反推力器的剖面结构 Fig.11 Section structure of FRC thruster

场反推力器的工作原理:1)脉冲阀开启,中性气体工质进入预电离源放电室,小功率的射频预电离源电离部分气体产生少量原初等离子体,并将气体工质送入推力器主放电室;2)轴向场线圈工作,约束等离子体并使其沿轴向分布更加均匀;3)RMF天线在原初等离子体基础上进一步电离工质气体产生高密等离子体,而RMF产生的旋转磁场则束缚电子使其沿磁力线角向旋转形成逆磁电流;4)逆磁电流产生与外加轴向场反向的磁场,随着电流逐渐增大外加轴向场被抵消并形成反向磁场,从而产生FRC等离子体;5)在FRC平衡和约束下,逆磁电流和旋转场的径向分量产生的洛伦兹力在轴向加速等离子体,在加速过程中等离子体的扩展使部分热能转换轴向动能,从而产生更高的排出速度。

3 大功率场反构型等离子体电推进关键技术和发展趋势

大功率场反电推进作为一种新型的推进技术,与传统的离子、霍尔等中小功率以及MPD,VASMIR等大功率电推力器相比,场反推力器在工作原理、技术方案和测试手段等方面均存在较大差别。参照国外研究情况,初步分析了大功率场反电推进的关键技术,并梳理了其未来的可能发展趋势[19-20]。

3.1 大功率场反推力器磁拓扑结构的优化设计

场反推力器等离子体是一个FRC的平衡构型,尽管放电过程中等离子体的平衡是动态变化的。但近似FRC的平衡通过推力器径向磁场(B)和气压(p)来实现,磁场和气压满足关系式:

(1)

平衡的FRC形成是推力器工作的基础。空间电推进领域对FRC的形成过程具有一些特殊的限制,最重要的限制是必须满足FRC可以从产生的一端能够排出,同时必须采用轻量和有效的硬件,且能满足在一个相对较短的时间尺度内完成整个过程以减低辐射损失。这就意味着除了在结构材料选择上进行优化之外,还要求磁场强度能够随气压和不同种类的工质气体的变化而变化,且磁场在轴向必须存在一定的梯度以满足加速需求。

磁场拓扑结构与ELF推力器的整体效率也密切相关,轴向磁场和RMF射频场的比值决定着旋转场的穿透深度(趋肤效应),从而影响等离子体的电离率、角向电流大小和径向磁场大小,最终制约FRC的形成和加速性能以及推力器的整体效率。此外,在大功率条件下,磁化等离子体中存在的不稳定性也是磁拓扑结构设计必须考虑的问题。因此,大功率场反推力器磁拓扑结构的优化设计是要解决的关键技术之一。

3.2 大功率脉冲电源系统和控制技术

场反推力器虽然采用射频RMF非感应的方式来驱动电流形成FRC等离子体,但在本质上仍属于脉冲等离子体推力器的范畴。因此,场反推力器电源系统除了要满足轻量化、小体积化外,还必须满足大功率、高脉冲频率、高效率和长寿命工作的需求,这对当前的电源技术本身就是一种挑战。而且场反推力器工作时,由于其瞬间高压,要求电源和推力器主体间必须具有极佳的电绝缘,避免脉冲电弧放电而发生短路。同时,在场反推力器高频工作时,电源的热负载也是无法避免的问题。热负载不仅影响场反推力器的高重复率连续工作,而且对电源寿命也产生较大的危害。

电源系统除了电源本身,还包含开关和控制系统等组件。开关和控制系统的优劣决定了场反推力器电源的最大工作频率,也即是决定了场反推力器的性能。控制技术的难点在于控制指令和开关触发的有效结合,因为FRC等离子体的约束和加速品质对轴向磁场、推进剂注入、预电离和RMF施加时机有苛刻的要求。因此,控制系统在兼顾推力器高重复频率工作的同时还必须考虑FRC等离子体的产生品质。

3.3 大功率场反等离子体电磁推力器地面试验验证技术

场反电推进主要应用于空间推进,为了验证其可行和可靠性,必须经过地面仿空间高真空环境的检验,通常采用带有抽气设备的地面密封真空舱来实现。但是根据推力计算方程:

(2)

可知在速度恒定的情况下,推力随着工质流率的增大而增大。表1中给出的ELF推力器最小流率为140 mg/s,较国内最大功率(10 kW)的栅极离子推力器工质气体流率增加数十倍之多。如果功率持续提升到兆瓦甚至数十兆瓦,推进剂流率还会呈数十甚至数百倍的增加,这要求地面实验真空舱的抽真空能力也相应的增强,对抽真空设备提出更大的考验。

大功率场反推力器相比于国内主流的10 kW功率以内推力器,无论是羽流强度还是羽流面积均成倍的增加,要更加有效的验证推力器的可靠性,地面真空舱的尺寸也必须大幅提升,这对大尺度高真空设备是一个挑战。此外,大功率推力器的地面寿命考核也是必须要考虑的问题,在这个过程中仅推进剂和电能消耗就是难以承受的,必须另辟蹊径,通过短周期可靠验证实现推力器全寿命周期的评估。

3.4 大功率场反构型推力器发展趋势

国外场反构型等离子体推力器已经进行了近十年的研究,取得了显著的成果,但仍存在部分技术难题短期内难以克服。因此,场反推力器的发展主要以性能的提升为首要任务,主要体现在以下几个方面:

3.4.1 高效FRC等离子体的产生

美国MSNW公司EMPT推力器的实验结果显示,在2 800 Hz脉冲重复放电频率下,仅能产生400个FRC等离子体,严重制约推力器的性能和效率[14]。优化场反推力器的设计,提升FRC产生的比例,可显著提升推力器的推力和效率。

3.4.2 预电离源技术

预电离源不仅仅是提供原初等离子体,还决定了放电室气体的轴向和径向分布、气压、放电频率等参数,进而影响RMF的电离率、角向电流的大小和FRC的形成[21]。提升预电离技术,可显著提升推力器的性能。

3.4.3 效率的提升

ELF推力器的理论计算效率高达85%,但是目前实验测量结果普遍小于60%,因此其效率提升还存在较大空间,这需要对推力器进行3D多尺度深入的理论和数值分析,掌握其关键工作机制,从而达到性能提升的目的。

3.4.4 场反推力器的脉冲准稳态运行

推力器单脉冲的运行依赖高速脉冲阀,但是脉冲阀存在严重的寿命问题(MSNW公司已进行了验证)。即便不考虑寿命问题,现今最高速的脉冲阀(响应时间在80微妙)实现气体注入也需要毫秒的时间,这极大制约推力器性能和效率。若采用高频脉冲准稳态的运行方式,放电期间连续供气,可解决脉冲阀的寿命和时间响应问题,提升推力器效率。

3.4.5 推进剂的优化

推进剂气体的电离能、原子质量和电离截面是三个重要的参数,决定了场反推力器推进剂的利用率。当前的试验已经验证了多工质推进剂的可行性,解决多种不同固、气、液及金属推进剂的供给、存储和多区间与多参数的放电运行可显著拓宽推力器的适用范围和任务灵活性[19],能显著提升其性能。

4 结束语

大功率电推进是未来深空探测任务的关键支撑技术之一,国内外都已广泛开展了大功率等离子体电推进技术的研究。与国外先进技术相比,无论是理论研究还是工程应用,目前我国还与国外存在较大差距,主要原因:一是我国大功率电推进研究起步较晚;二是大功率电推进技术难度极大,短期内难以取得突破。

本文通过调研国内外大功率电推进研究现状,介绍了4种国内外大功率电推进技术的发展情况,根据性能参数的对比研究,重点分析了大功率场反构型等离子体电磁推力器的显著优势,结合其工作原理和组成结构,对场反构型电磁推力器研制所需克服的关键技术进行初步探讨,对其发展趋势进行了展望,有助于我国大功率场反构型电磁推力器的研发。

参考文献:

[1] MYERS R M. MPD Thruster technology, NASA technical memorandum 105242: AIAA-91-3568 [R]. USA: AIAA, 1991.

[2] LEV D. Investigation of efficiency in applied field magnetoplasmadynamic thrusters [D].US:Princeton University, 2012.

[3] WEGMANN T. Experimental investigation of steady state high power MPD thrusters: AIAA-92-3464 [R]. USA: AIAA, 1992.

[6] BERING E A. High power ion cyclotron heating in the VASIMR engine: AIAA-2007-586 [R]. Reno, Nevada: AIAA, 2007.

[7] SCOTT O C. Ion flux maps and helicon source efficiency in the VASIMR VX-100 experiment using a moving langmuir probe array [D]. Houston: Rice University, 2009.

[8] SQUIRE J P. VASIMR®VX-200 operation at 200 kW and plume measurements: future plans and an ISS EP test platform: IEPC-2011-154 [R]. [S.l.]: IEPC, 2011.

[9] BROWN D L, BEAL B E. , HAAS J M. Air force research laboratory high power electric propulsion technology development [C]// Proceedings of 2010 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA: IEEE, 2010: 111-120.

[10] 孙斌,30kW级磁等离子体发动机实验研究[C]//第十二届中国电推进技术研讨会,[S.l.]: [s.n.]2016.

[11] POLZIN K A. Comprehensive review of planar pulsed inductive plasma thruster research and technology [J]. Journal of propulsion and power, 2011(27): 513-531.

[12] FRISBEE R H, MIKELLIDES I G. The nuclear-electric pulsed inductive thruster (NuPIT) mission analysis for Prometheus: AIAA-2005-3892 [R]. USA: AIAA, 2005.

[13] 郭大伟,程谋森,脉冲气体供应阀电-机械转化器磁路结构设计分析[J],机械,2013(40):54-58.

[14] HILL C S. Translation studies on an annular field reversed configuration device for space population [D]. [S.l.]: Mechanical Engineering Technological University, 2012.

[15] PANCOTTI A P. Electrodeless lorentz force (ELF) thruster for ISRU and sample return mission: IEPC-2015-67 [R]. [S.l.]: IEPC, 2015.

[16] KIRTLEY D, SLOUGH J, PFAFF M, et al, Steady operation of an electromagnetic plasmoid thruster[C]// the 8th MSS/6th LPS/5th SPS Joint Subcommittee Meeting, JANNAF. [S.l.]: [s.n.], 2011: 123-129.

[17] SLOUGH John, KIRTLEY David WEBER Thomas. Pulsed plasmoid propulsion: The ELF thruster: IEPC-2009-265 [R]. [S.l.]: IEPC, 2009.

[18] CASAREGOLA C, CESARETTI C, ANDRENUCCI M. The European HiPER programme for future high power electric propulsion technologies: AIAA-2011-5515 [R]. USA: AIAA, 2011.

[19] 张天平,兰州空间技术物理研究所电推进进展,火箭推进,2015,41(2):7-12.

ZHANG Tianping,New progress of electric propulsion technology in LIP, Journal of rocket propulsion, 2015, 41(2):7-12.

[20] 杭观荣,康小路,电推进在深空探测主推进中的应用及发展趋势,2012,38(4):1-8.

HANG Guanrong, KANG Xiaolu, Application and development trends of electric propulsion in deep-space primary propulsion, Journal of rocket propulsion, 2012, 38(4):1-8

[21] KOO J, MARTIN R. High fidelity modeling of field reversed configuration (FRC) thrusters: AFRL-RQ-ED-TR-2017-0002 [R]. [S.l.]: AFRL, 2017.