自制教具启发式教学——“毛细现象”教学设计

2018-04-25丁晨晨

丁晨晨

摘 要:本文以生活中的相关现象导入新课,采用演示实验、小组实验的形式,激发学生的学习兴趣、提高学生积极思考的能力,并结合多媒体资源,讲解浸润和不浸润的知识。然后,本文通过自制毛细现象演示仪让学生直观感受毛细现象及相关规律,并讲解该现象产生的微观机理,以此突出重点,突破难点。最后,本文通过结合生活中的实例,提高学生解决问题的能力,培养学生善于观察、乐于学习的科学态度。

关键词:浸润;不浸润;毛细现象

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2018)3-0032-3

1 概述

(1)本节课是人教版高中物理选修3-3第九章第2节的内容[1]。

(2)教授课时为1课时。

(3)本节课主要探究毛细现象及其相关规律,是在学习了液体的基本性质和液体的表面张力后对液体性质的进一步探讨,也是分子热运动理论对毛细现象的微观解释的运用。

(4)毛细现象在生活中随处可见,如砖块吸水、毛巾吸水、粉笔吸墨水等。毛细现象有时会给生活带来不便,如建筑房屋的时候,地基中的毛细现象使得室内潮湿,因此,建房时在地基上面铺油毡,就是为了防止毛细现象造成的潮湿。理解了毛细现象,就可以将此应用在生活中,给生活带来便利并且防止因毛细现象带来的危害。

2 教学目标分析

2.1 知识与技能

(1)知道什么是浸润现象及不浸润现象,会分析该现象产生的原因。

(2)知道毛细现象的概念,并了解其微观机理。

(3)能用浸润和不浸润的知识、毛细现象解释有关简单现象,知道毛细现象的应用和防止。

2.2 过程与方法

(1)经历固、液接触面的探究,体会科学探究的方法。

(2)通过对毛细现象的微观解释,体会运用分子热运动解释宏观热现象的方法。

2.3 情感、态度与价值观

(1)通过小组实验与演示实验激发学生学习物理的兴趣,培养学生分析问题的能力。

(2)联系生活中的现象学习本节课的知识,培养学生善于观察的习惯。

3 教学重难点

重点:浸润和不浸润现象的概念;毛细现象的概念。

难点:浸润和不浸润现象的产生原因,毛细现象的产生原因。

4 教学策略选择与设计

教材侧重于用表面张力的收缩作用解释液面的上升或下降。虽然学生在本堂课前已经学习了液体表面张力的相关知识,但直接运用液体表面张力的收缩作用解释液体的上升或下降比较抽象,学生理解起来有困难。因此,本节从宏观作用力的角度进行分析,一方面保证了知识点的完整性和科学性,另一方面,形象的受力图像也有利于学生理解液体上升或下降的方向,体现出教学的灵活性和多样性[2]。

5 教学设备

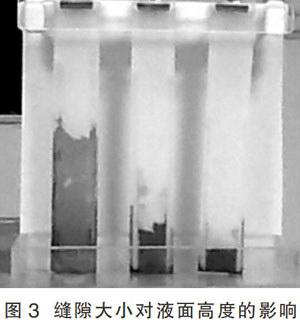

本节课使用的教学仪器及设备有:多媒体教学辅助课件,玻璃杯(两个),红色墨水,自制扁平玻璃管演示仪(如图1所示),玻璃试管(一种是普通的试管,另一种是内壁有蜡涂层的试管),玻璃片,手帕纸等。

自制扁平玻璃管演示仪介绍:为了放大浸润毛细现象,演示仪把传统的纤细柱状的毛细管替换为扁平玻璃管。本仪器由水槽、支架、三支扁平玻璃管组成,每只扁平玻璃管均由两片等大的条形玻璃片(15 cm×3 cm)粘合而成,其中A、B、C三只扁平玻璃管间的缝隙是不同的,分别用单层、双层、三层双面胶粘合玻璃片的两条长边,形成扁平玻璃管。

6 教学过程

6.1 新课教学一:浸润和不浸润

新课导入:播放幻灯片,让学生观察荷叶上的水滴的形状,并让学生思考为什么水滴会是这样的形状。

演示实验:在蜡片和玻璃片上分别滴一滴水,并倾斜薄片,观察液滴的状态,学生会发现石蜡上的水滴不吸附在石蜡表面,而玻璃上的水滴吸附在玻璃表面,呈液体薄层。

结论:液体附着在固体表面的现象叫浸润现象;液体不附着在固体表面的现象叫不浸润现象。

(在教学中要提醒学生注意,对玻璃来说,水是浸润的,而对蜡来说,水是不浸润的。因此,同一种液体,对于一些固体来说是浸润的,而对于另一些固体来说是不浸润的。这也说明了浸润和不浸润液体不是绝对的。)

小组实验:进行分组实验,每个小组发两支玻璃试管,一支是普通试管,另一支是用蜡蒸汽熏过内壁的试管。教师引导学生分别观察试管中装上水后液面的情况,学生发现普通试管中液体的液面是凹液面,用蜡蒸汽熏过内壁的试管的液面是凸液面。

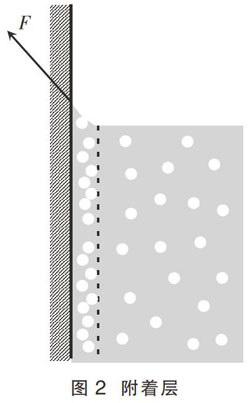

微观解释:首先,液体与固体接触的地方形成一个薄层,这个薄层就是附着层(如图2中虚线与器壁相夹的薄层)。对于浸润液体,固体分子对液体分子的引力要大于液体分子间的引力,因此附着层内的液体分子要比液体内部分子密集。因此,附着层中的液体分子间表现为斥力。在斥力的作用下,附着层沿着器壁扩展,因此液面就呈凹下的形状[3]。

同样,对于不浸润液体,固体分子对液体分子的引力要小于液体分子间的引力,因此附着层内的液体分子要比液体内部分子稀疏。所以,附着层中的液体分子间表现为引力,在引力的作用下,附着层有收缩的趋势,因此液面呈凸起的形状。

想一想:如何解释水滴在玻璃片和蜡片上的状态呢?如何解释荷叶上的水为什么不附著在荷叶表面,而是可以在荷叶上任意滚动呢?

解释:液滴与玻璃片表面接触的地方会形成附着层,附着层呈伸展的趋势,在玻璃板上就表现为水滴附着在玻璃表面;同样的原因,由于蜡和水的附着层呈收缩的趋势,因此水滴不附着在石蜡上。以此类推,可以解释荷叶上水滴的形状。

6.2 新课教学二:毛细现象

演示实验1:教师用自制毛细现象演示仪演示液面在扁平玻璃管中的变化情况,并让学生结合浸润和不浸润的知识描述这个现象。

演示实验2:教师播放视频,科学工作者将玻璃管的一端浸入水银中,发现管中水银的液面是下降的。并向学生普及,水银是有毒的,我们做实验时要尽量避免直接接触有毒物品。

结论1:浸润液体在管中上升或不浸润液体在管中下降的现象就是毛细现象。

解析:水槽里盛有有色液体,玻璃管的下端浸入水中。在玻璃管器壁与液体的接触处会形成附着层,由于固体分子对液体分子的引力大于液体分子间的引力,所以附着层内的液体分子比液体内部的分子密集,液体分子间的作用表现为斥力,在斥力的作用下,液体就会上升,当斥力与重力平衡时,液柱就达到了最大高度。

对于不浸润毛细现象产生的原因也是运用分子動理论来解释。对于不浸润液体,固体分子对液体分子的引力小于液体分子间的引力,附着层内的分子比液体内部分子稀疏,液体分子间的作用表现为引力,在引力的作用下,液体就会下降,当引力与液面差引起的压力平衡时,液柱就达到了最大深度。

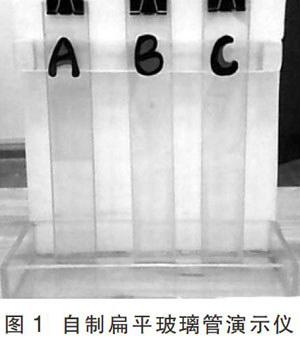

演示实验3:教师将三个扁平玻璃管的底端浸入水槽中,可以看到三只玻璃管中有液体上升。

结论2:缝隙越小的,液柱上升得越高(如图3所示)。

6.3 解决问题

引导学生根据毛细现象的规律分析生活中的现象。

①植物的根如何从土壤中吸收水分?

解析:植物的根部有很多的须,这些须就相当于一根根的毛细管,这些毛细管把土壤中的水分和养分输送给植物的茎叶,这样植物就可以从土壤中获取水分了。

②为什么要经常给土壤松土?

解析:土壤中也有很多的毛细管,水能顺着土壤中的毛细管到达地面。为了保持土壤中的水分,需要松土,破坏土壤中的毛细管,减少到达地面上的水。

6.4 课堂小结

①知道浸润现象和不浸润现象,会解释其产生的原因。

②了解毛细现象产生的微观机理。

③能用毛细现象解释有关现象,知道毛细现象的应用。

7 教学反思

针对学生在课堂上提出的问题进行反思,并通过学生的作业、练习情况来评估学生对本节课知识的掌握,及时调整教学策略。

参考文献:

[1]普通高中课程标准实验教科书物理[M].北京:人民教育出版社,2010.

[2]董芳芳.由一张照片引发的争论——浅谈生活中的毛细现象[J].中学物理教学参考,2017,46(11):57-59.

[3]郭子成,罗青枝,荣杰.润湿现象和毛细现象的热力学描述[J].大学物理,2000(6):19-21.