测谎技术的应用与实践

2018-04-25陈元凤

王 琪, 陈元凤

(北京信息科技大学 经济管理学院, 北京 100192)

测谎技术又称为心理测量或心理测试,是在控制条件下,让被测试者对一系列预先编好的问题做出反应,通过测量仪记录被测试者的生理指标、分析其心理信息,进而推断其与事(案)件关系的一种技术[1]。即通过提问对受测者有控制地实施言语刺激,激发其的生理反应,通过仪器采集生理反应指标,对生理反应指标形成图谱和数据进行分析比较,确定被测者是否说谎的一种技术[2-4]。

1895年,意大利犯罪学家朗布罗梭首次使用科学仪器测谎,他引用了当时在生理学研究中已经成熟的“水脉搏描记法”[5]。1921年,美国心理学家拉森和警官基勒研制出了现代第一台心理测试仪[6-7]。1945年,里德设计出能监测血压、脉搏、呼吸和皮电阻变化以及肌肉活动的多参量心理记录仪,称为“里德多谱描记仪”,即第二代测谎仪,成为现代测谎仪的基础[8]。到1993年推出了计算机化的多道心理测量仪,使得测谎技术得到跨越式提高。1991年公安部立项研究PG-1型多道心理测量仪[9]。1996年测谎技术被列为“九五”国家科技公关项目。至今,我国心理测试仪已经达到世界同类产品先进水平。

1 测谎仪的工作原理及操作过程

科学研究表明,人的生理与心理密切相关并相互影响,身体状态能用一些可测量的参量表示。可根据身体情况进行心理分析,即以人的生理为桥梁分析其心理。“测谎”是测试心理反应所引起的生理参量变化[10]。人在说谎时受自主(植物)神经系统控制,自主(植物)神经系统主要支配内脏、平滑肌、腺体及心脏活动,它的许多活动都是不受人的意识控制,所以又被称为不随意神经系统,是一个运动系统,将冲动传给组织或器官,从而使呼吸系统、循环系统、消化系统、皮肤、内脏、肾上腺、肌肉等产生生理变化[11]。但有些变化是轻微的,从外表观察不出来,利用电子仪器根据人的心理参数变化测试是否说谎。

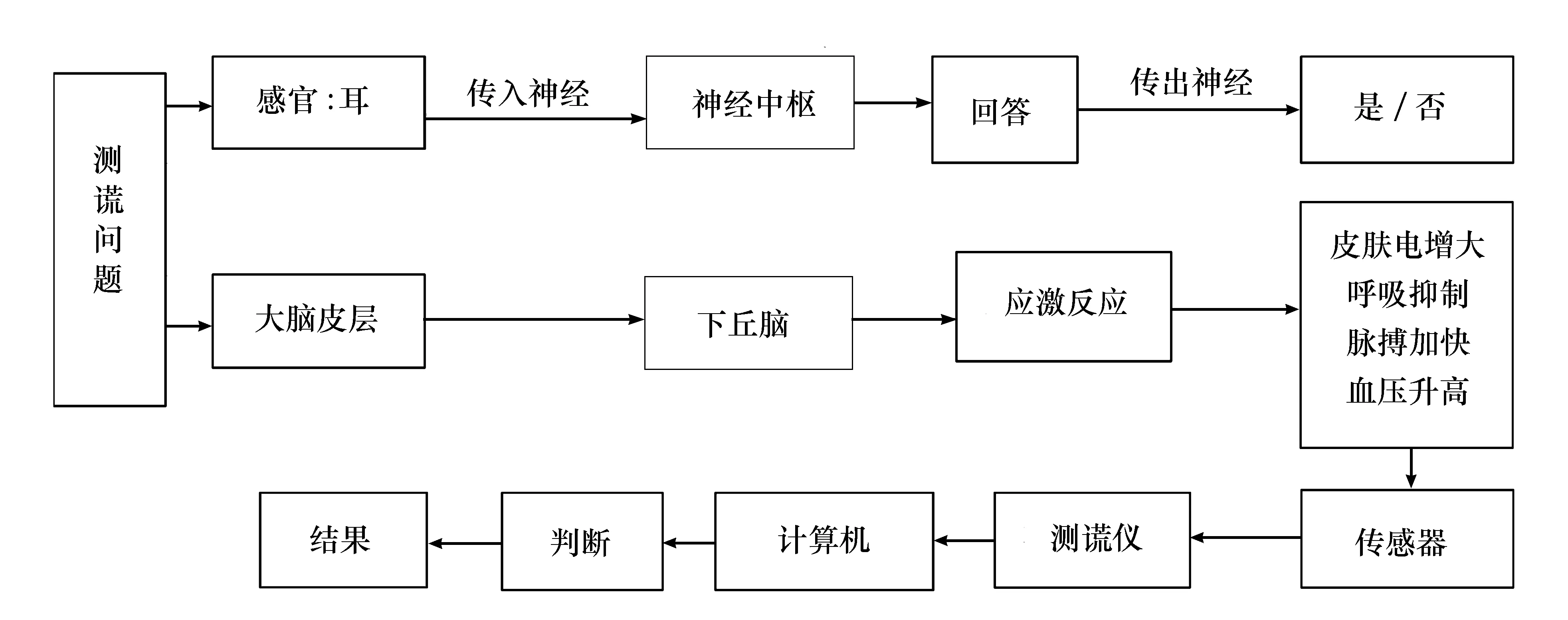

本文以PG-7型四道心理测试仪进行实验,将胸呼吸传感器、腹呼吸传感器、皮肤电传感器、脉搏/血压传感器与主机、计算机、打印机连接,采集被测试者皮肤电、呼吸、脉搏、血压、血容量、瞳孔等生理参数,通过参数的变化来判断被测试者的心理状态。操作过程示意图见图1。

图1 测谎过程示意图

根据实验的具体内容编制测谎问题,测谎技术涉及的问题主要有如下5类:

(1) 中性问题。是对被测试者不会产生心理刺激的问题,可减轻被测试者心理压力,缓解其紧张情绪,又称为无关问题,如问天气、姓名、年龄、出生地之类的问题,不会引起情绪反应,目的是观察被测试者正常心理下的生理反应。

(2) 相关问题。与具体事件相关的问题,是测试的要害、核心问题,具有较强的目的性。根据被测试者对问题的心理及生理反应,来判断被测试者是否说谎。

(3) 准绳问题。是衡量是否说谎的一个尺度,准绳问题是能够确定被测试者可能会说谎,如可能违法或不道德、不体面,一般人不愿意承认的问题。根据被测试者在说谎情况下的心理及生理反应为“标准”,被测试者心理及生理反应大于准绳问题,则表明被测试者说谎,反之则判断为诚实。

(4) 牺牲问题。是一些具有过渡性的问题,从无关问题过渡到相关问题。

(5) 题外问题。与本次测试无关,但可以引起被测试者情绪变化,而使被测试者产生生理反应的问题。

2 实验分析与评分

2.1 实验分析

实验使用PG-7型四道心理测试仪,采集的生理参数有皮肤电、呼吸、脉搏、血压4项。

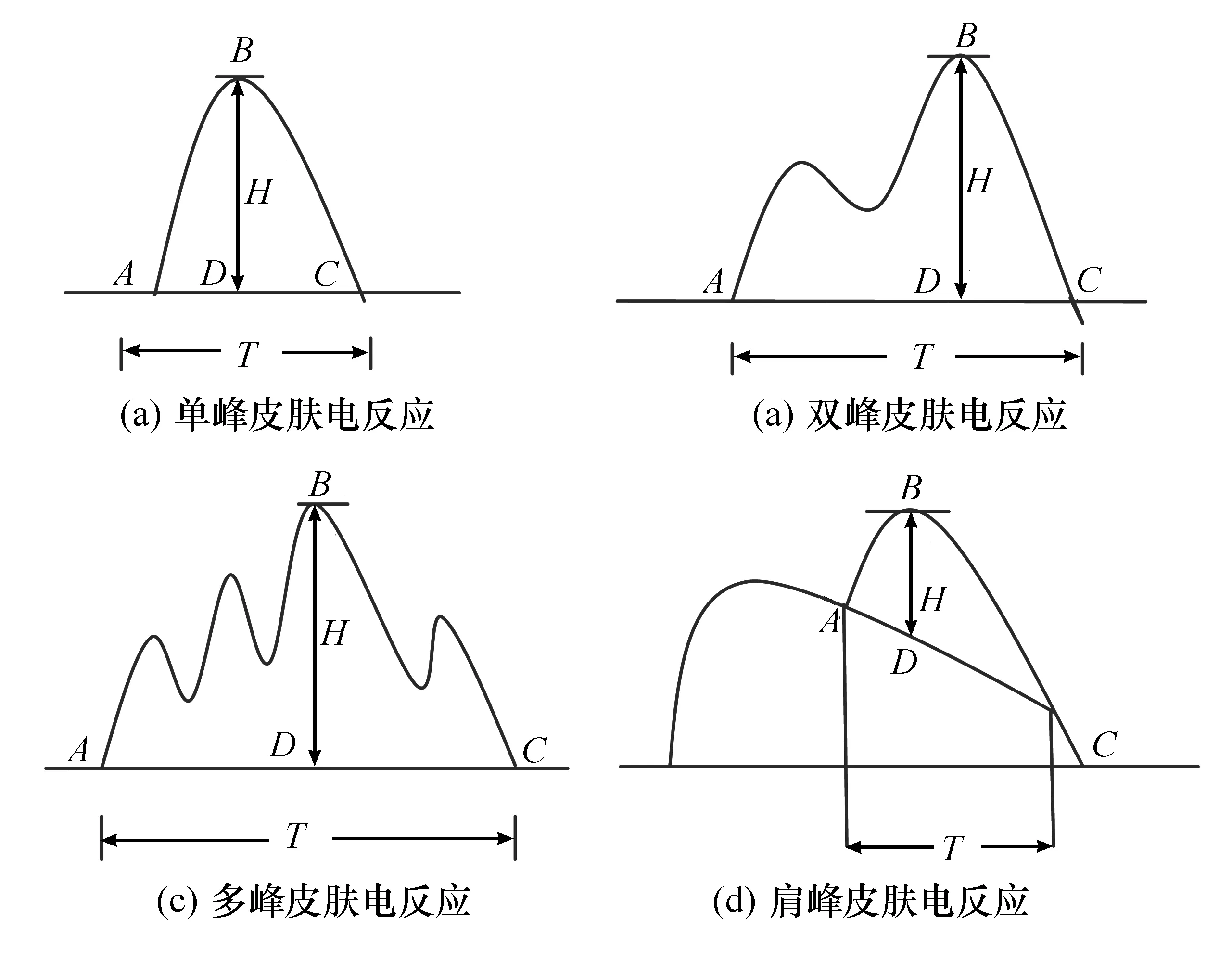

(1) 皮肤电。这是最能反映人交感神经变化的生理参数,被测试者心理受到刺激时,手指皮肤表面汗液分泌增加,佩戴在被测试者手上的皮肤电传感器电极片之间电阻减小、电流增大,皮肤电上升;在刺激过后,被测试者的情绪得到缓解,皮肤汗液分泌减少,电阻增大、电流减小,皮肤电下降,一升一降形成“峰”波。由于心理受刺激程度不同,被反应的持续时间和激励程度不同,被测试者在“说谎”时皮肤电会形成单峰、双峰、多峰、肩峰4种皮肤电反应,如图2所示。峰起点A至峰顶B回落到基线点C的距离是峰宽T,是反应持续时间。峰顶B到基线点D的垂直距离是峰高H,是反应强度大小。一般情况下T和H越大,皮肤电的反应就越强。

图2 皮电反应图

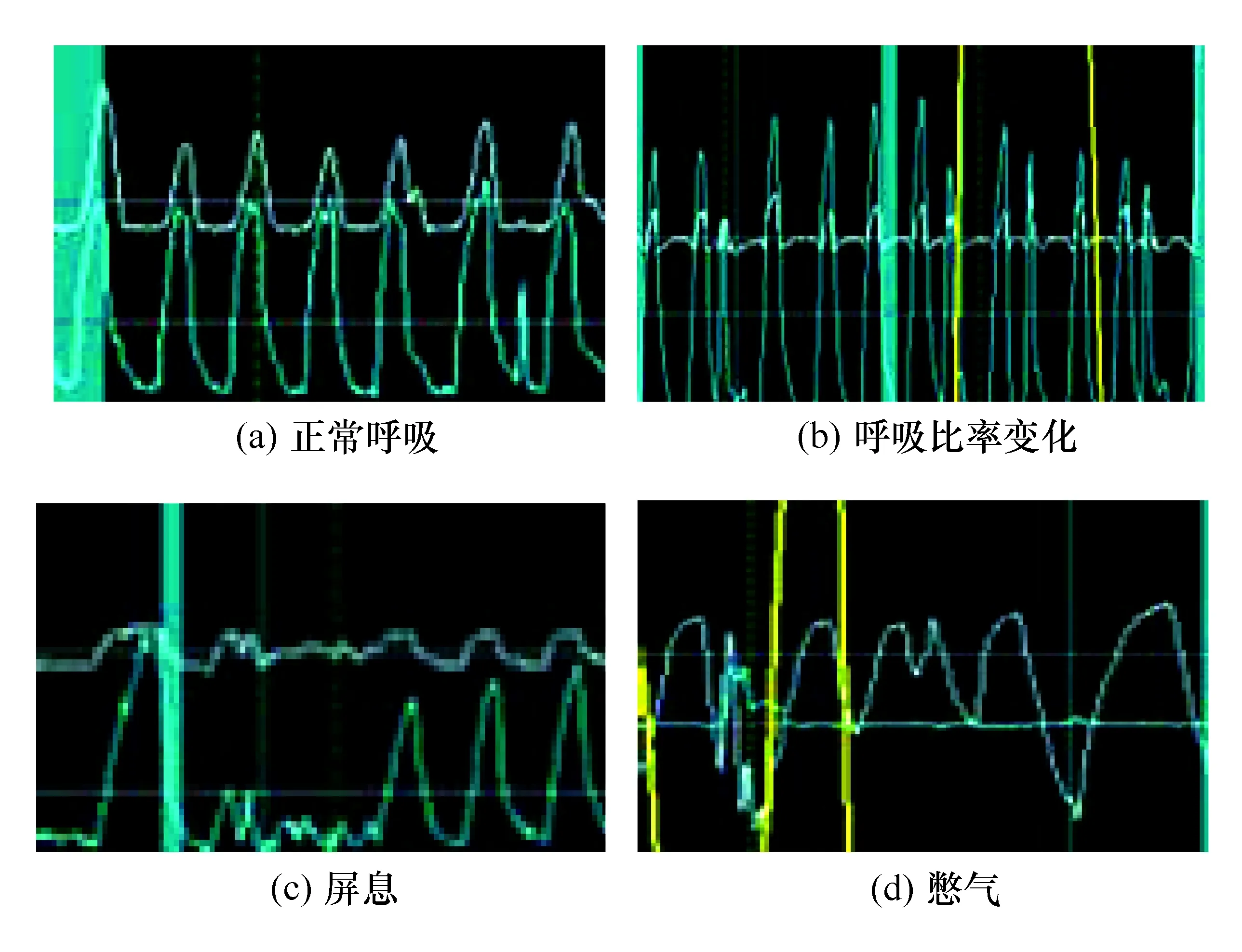

(2) 呼吸。人在正常情况下,胸部和腹部呼吸是一张一弛状态,传送到胸呼吸传感器、腹呼吸传感器形成连续、均匀的近似等腰三角形的呼吸波形(见图3(a))。人在说谎的情况下,情绪容易紧张或恐慌,神经受到刺激,会吸入更多的氧气,致使呼吸速率和容量降低,导致出现呼吸“抑制”等现象,见图3(b)—(d)。

(3) 脉搏/血压。人在说谎时对交感神经和副交感神经的刺激不同,引起血压和脉动的变化不同。形成不同脉搏和血压波,通过对被测试者心理和情绪变化反应到脉搏/血压传感器而形成的脉搏和血压波进行分析,判断是否说谎。

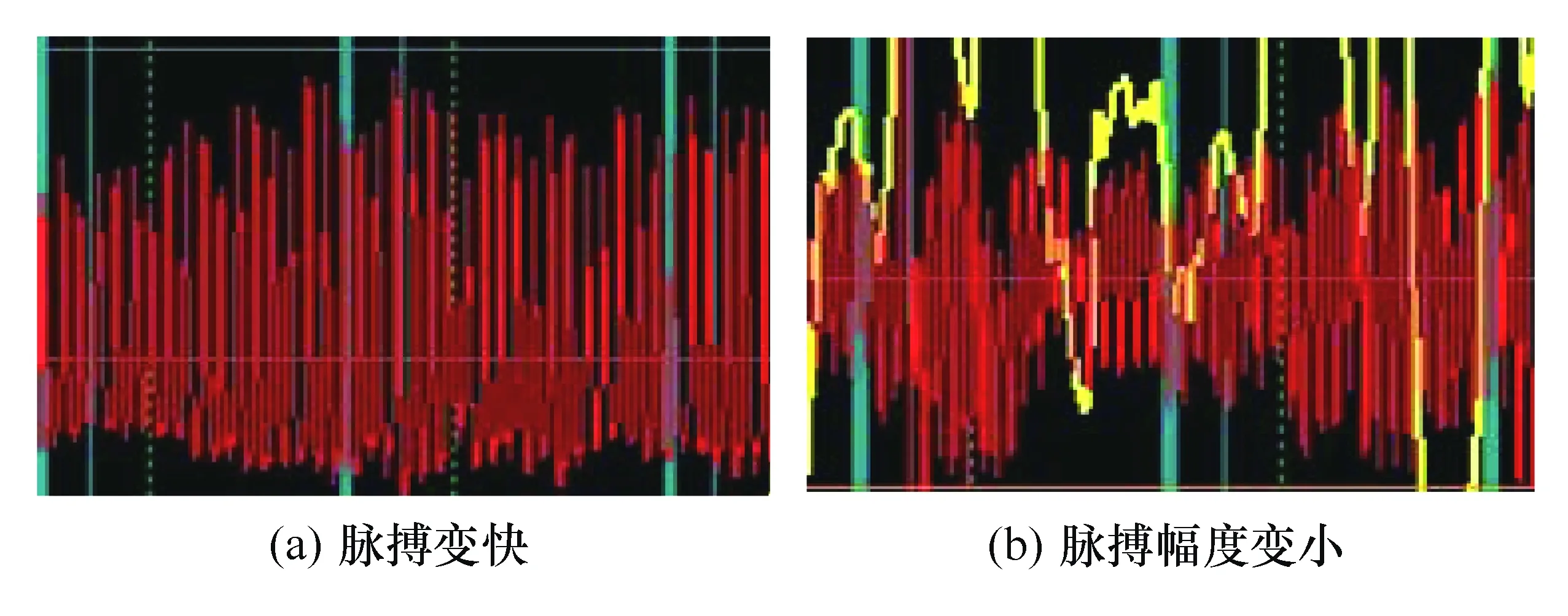

脉搏:正常情况下人的脉动,每分钟在70到80次,人在紧张或者恐惧的情况下,脉动次数可达150次。脉搏变化幅度的大小是判断是否说谎的明显指标。如图4(a)脉搏变快,超过100次/分,可能预示说谎;图4(b)脉搏幅度减小,也是判断是否说谎比较明显的指标。

图3 呼吸反应图

图4 脉搏反应图

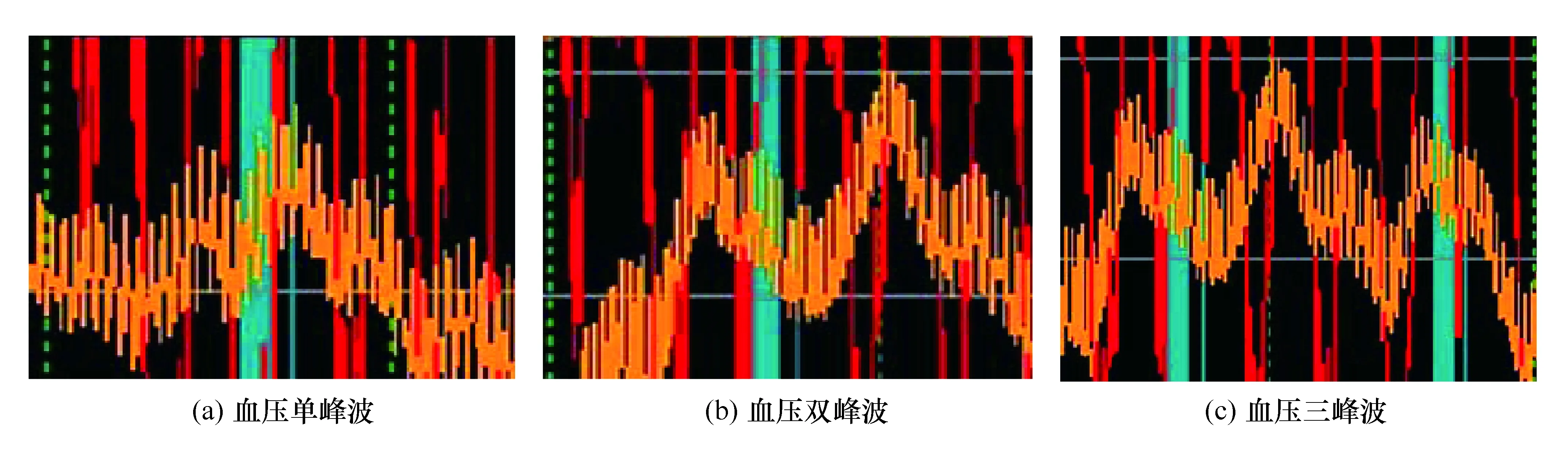

血压:人的血液输送到全身各部位需要一定的压力,通常所说的血压是指动脉血压。当血管扩张时,血压下降;血管收缩时,血压升高。人在说谎时,情绪紧张或恐慌,血压会升高,反应到图谱上形成说谎的特征,如图5所示。

图5 血压反应图

2.2 评分

采用数值评分,分为强度分析和说谎概率分析两种;GKT、POT、SMT都用强度分析,CQT用说谎概率分析方法。

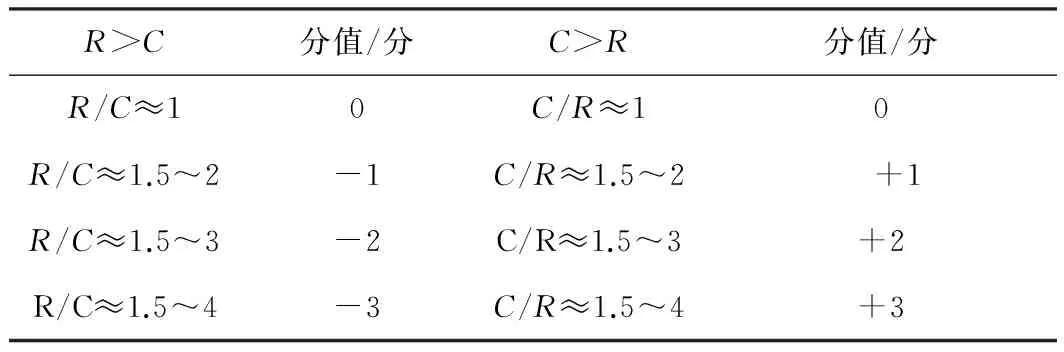

以准绳问题测试法(CQT)为例,将相关问题(R)与准绳问题(C)的生理反应进行比较,如果R>C,则为“说谎”,以“—”表示;如果C>R,则为“诚实”,以“+”表示。

2.2.1 单项生理参数的评分

(1) 皮肤电。采用7分制(见表1),即0,±1,±2,±3。将相关问题(R)与准绳问题(C)的峰高、峰宽进行比较。评分规则:当峰宽相近时比较峰高,最高得±3;当峰高相近时比较峰宽,最高得±3;如果峰高、峰宽都不同时,先比较峰高,再比峰宽,之后两者评分相加。

表1 皮肤电反应评分

(2) 呼吸。采用5分制,即0,±1,±2。将相关问题(R)与准绳问题(C)相比较,R=C时,则为“0”,R>C时,则为“—”,C>R时,则为“+”。图谱反应没有什么变化时为“0”,变化小时为“±1”,变化大时为“±2”。

(3) 脉搏/血压。也采用5分制,即0,±1,±2。评分方法同呼吸评分法。

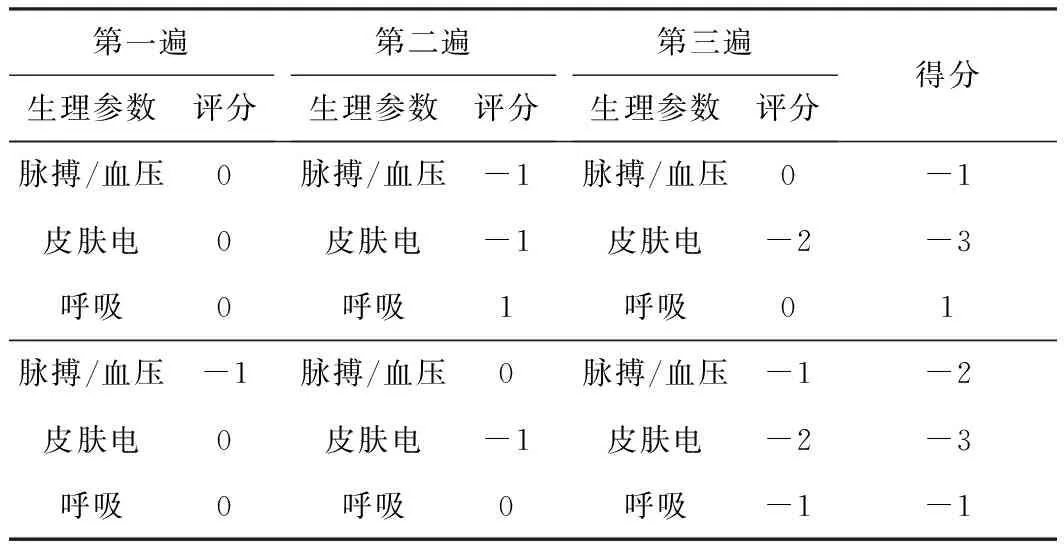

2.2.2 综合评分

将相关问题(R)与准绳问题(C)相比较,对测试图谱的相关问题进行3次测试评分,将3次每个相关问题的每项生理参数评分相加,得出总分。

(1) “唯你”测试法。将每个区域的R与C比较,按照CQT测试法给每项生理参数R评分,测试3遍,将3张图谱的27个生理参数分值相加。诚实与说谎的分数阈值为±6,分值≥+6为“诚实”;分值≤-6为“说谎”,中间区域无结论。CQT测试评分表见表2。

表2 CQT测试评分表

表2(续)

(2)SKY测试法(怀疑知情参与测试法)是准绳问题的特殊应用,其中S、K、Y分别是suspect (怀疑)、knowledge(知情)、you(是你)第一个字母。采用SKY测试法可以较快较好地确定被测人的牵连程度。将S、K、Y反应相比较,如果S>K>Y则认为是无辜;S (3) MGQT的评分。多目标问题测试,这些问题不一定都必然联系在一起,将准绳问题(C)分为C1(远期准绳)和C2(近期准绳)与相关问题(R)相比较,评分方法与“唯你”测试法相同。3遍评分值相加,诚实与说谎的分数阈值为±3分值,≥+3为“诚实”,分值≤-3为“说谎”。 (1) 环境因素。测试环境中一些因素会干扰到被测人心理和生理的反应,如外界嘈杂的声音、不整洁的环境,五颜六色的墙面、光照过强或过暗、温度太高或太低、通风不好,没有充足的氧气等因素都会影响测试结果的准确性。 (2) 被测试者因素。被测试者的应试动机不同,其主动性、注意力、持久性和反应速度、强度的变化或被测试者处过度焦虑状态,其能力下降、注意力分散、思维变迟钝或测试者由于疾病、疲劳等生理因素都会影响测试结果[12]。 (3) 测试员因素。测谎仪虽是精密仪器,但却是由人来操作,是一个人机结合的系统,测试员对测谎技术的熟练程度以及测谎员个人人格是否高尚,能否做出一个公平、客观、实事求是评价,都对测谎结果有着直接影响。 通过测谎技术,学生可以在实验中更加直观地看到,人在说谎时由心理变化引发的生理反应,有些变化可能不易察觉,但经过测谎仪接收到的信息,反映到图谱上进行分析评分,判断出测试者是否说谎。与其他鉴定结论一样,测谎技术并非百分百正确,会受到环境测和人为因素的影响,因此只有把测谎结论与其他情况联系起来,排除不实因素,才能真正发挥测谎结论作用。对测谎结论,既要充分认识这项技术的先进性和优越性,又要以科学审慎的态度进行应用研究。 参考文献(References) [1] National Research Council.The polygraph and lie detection[M].Washington,DC:National Academies Press,2003. [2] 吴永喜,刘洪广.P300 测谎技术的影响因素分析[J].云南警官学院学报,2014(5):108-111. [3] 陈兴乐.测谎技术的心理与生理机制[J].犯罪研究,2000(3):36-39. [4] 孟泽利,刘启刚.浅析心理测试技术在我国的应用现状[J].法制博览,2014(9):41,37. [5] 邱章乐.人心可测[M].合肥:安徽教育出版社,1989:192-201. [6] 尤金·布劳克.刑事侦查百年奇观[M] .张鸣,译.北京:群众出版社, 1990:134-140. [7] 卞建林.证据法学[M].北京:中国政法大学出版社,2000:210. [8] 测谎仪发展史[EB/OL].(2012-12-14). http://www.enorth.com.cn. [9] 宋英辉.关于测谎证据有关问题的探讨[J].法商研究,1999(5):14-16. [10] 张亮,刘桂红.测谎技术及其应用[J].公安大学学报(自然科学版版),2003(2):52-54. [11] 王志武,刘润达.测谎技术及其应用[J].公安学刊(社科版),1999(4):56-58. [12] 廉串德,梁栩凌.心理测量实践教程[M].北京:社会科学文献出版社,2011:26-28.3 影响测谎结果的因素

4 结语